原始仏教の基本を簡単に書きます。

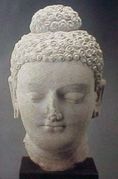

開祖:ゴータマ・シッダッタ(紀元前5世紀頃。青い目。パンチパーマでなく坊主頭)

教団:分裂を繰り返して消滅(正法は500年しか続かないとゴータマ自ら予言)

教典:原始仏典 (パーリ語の経蔵と律蔵)

教義:四諦 (四つの聖なる真実、苦・苦因・苦滅・苦滅道)

修行の目的:全ての苦しみの消滅(輪廻超越・不死・貪瞋癡の根絶)

修行の方法:八正道〔中道〕(三学・三十七道・十一涅槃道)

[前提]

1.輪廻は実在する

2.天界や地獄は実在する

3.業の報いは実在する

4.不死の境地は実在する

5.誰でも正しく修行すれば不死の阿羅漢になれる

《修行完成までの流れ》

1.出家ルート 〔男女共通〕

出家:ブッダ説法→書籍や口コミで教えを知る→信じる→出家を考える→出家する

戒学:正しい身体の行ない・正しい言葉の行ない・正しい生活を完成させる。

娯楽とお洒落と贅沢と異性関係を断つ。

心学:欲望のない瞑想・心の汚れのない瞑想を続ける。

慧学:「何が苦か。何が苦因か。何が苦滅か。何が苦滅道か」を

現実の通りに知ってマスターして解脱する。

→現世か後世で修行完成。後は好きに楽しむ。

2.在家ルート 〔男女共通〕

在家:ブッダ説法→書籍や口コミで教えを知る→信じる→在家で修行する

戒学:正しい身体の行ない・正しい言葉の行ない・正しい生活を完成させる。

娯楽とお洒落と贅沢と異性関係は自由。 ←ココだけ違う

心学:欲望のない瞑想・心の汚れのない瞑想を続ける。

慧学:「何が苦か。何が苦因か。何が苦滅か。何が苦滅道か」を

現実の通りに知ってマスターして解脱する。(在家でも解脱可能)

→現世か後世で修行完成。後は好きに楽しむ。

3.成績発表

阿羅漢:あらかん。「価値ある者」。不死者。三毒である貪瞋癡の根絶者。

殺し・盗み・性交・自覚した嘘・在家時代のような欲望享受の五つが不可能。

→参考トピック「解脱の境地 『阿羅漢の心境』」

http://

不還 :ふげん。「還って来ない者」。最低限でも性欲を断っていないとなれない。

死ねばもう現世に還って来ない。

一来 :いちらい。「一度還って来る者」。性欲ある者の限界境地。

性欲や怒りが薄く、死んで神に転生してもう一度だけ現世に還って来る。

預流 :よる。「流れに入った者」。悪いところへの転生はあり得ず、

どんなに怠けても七回、神と人間を転生する間に修行完成。

理系 ← 智慧が優れる[慧力]→ 技術[慧解脱]→経営者[倶分解脱]

文系 ← 信が優れる [信力]→ 技術か営業へ

体育会系 ← 瞑想が優れる[定力]→ 営業[身証] →経営者[倶分解脱]

教育方針←中道 欲望の道は凡夫の所業で利益がない

苦行の道はいたずらに自己を苦しめ利益がない

中道である八正道は智慧を生み利益がある。

学問 ← 三学 戒学・心学・慧学を学び続け研究し続ける

学生寮 ← 出家 禁欲的な戒律を守りながら三学を学ぶ。男女別学。

自宅通学 ← 在家 禁欲的な戒律は自主的で義務ではない。男女共学。

博士 ← 如来 説法するブッダ、「タターガタ」。

修士 ← 単独仏陀 説法しないブッダ、「パッチェーカ・ブッダ」独覚。

学士 ← 阿羅漢 説法するブッダの弟子 大学卒業

高校卒業 ← 不還 性欲を断つのが最低条件

中学卒業 ← 一来 性欲ある者の限界

小学卒業 ← 預流 信じる気持ちはここで確定的なものになる

小学生 ← 預流向 信じるコース・智慧のコース

専門学校 ← 外道 善人だが不死の教え以外を奉じる人

幼稚園 ← 凡夫 特定の信仰を持たない世間の大多数の人

落第者 ← 邪道 悪人であり自分と他者を害する人、魔道を含む

博士課程 ← 如来転生法 大人二十戒→三十二相獲得→出家→如来

・参考トピック「如来転生法」

http://

4.世界観

不死者 ← 阿羅漢 転生がない不死者。他の点では劣るところもある。

隠者 ← 無色天 物質のない領域の神々。完全に孤独な静寂に長く住む。

聖職者 ← 色天 色界第二、第三、第四の神々。この世を超越して住む。

天皇 ← 大梵 マハーブラフマー。複数存在し、全知全能ではない。

皇族 ← 梵輔天 銀河や恒星を支配する大梵に仕えるブラフマーたち。

宮内庁 ← 梵衆天 多くのブラフマーたち。色界第一天の神々。

隠れ後胤 ← 単独梵 パッチェーカ・ブラフマー。どこにも属さず一匹狼。

総理大臣 ← サッカ 神々の王サッカ。三十三天以下の天界と地上界を支配。

・トピック 「サッカ転生法」

http://

内閣官僚 ← 三十三天 天下をコントロールする。五感の快楽もたくさん。

大都市知事← 四大王 四人の神々の王たちとその副神たち。

公務員 ← 四大王天 四大王の配下である龍神・天狗・稲荷・妖精その他。

秘密結社 ← 魔群 複数の魔神がおり自分の勢力拡大を企む。

社会人 ← 神々 世のため人のために尽くす存在者だが悪もあり。

会社 ← 神群 様々な業界(宗教)と会社(神々の群団)に分かれる。

暴力団 ← ヤッカ 暴力的なヤッカ

敵国 ← アスラ 敵国の王がアスラ王。アスラはデーヴァより古き神々。

非正規雇用← 人間 世間の大多数の人、特定の信仰(会社)を持たない人

ホームレス← 餓鬼 地縛霊・未浄化霊になってしまった人(供物有効)

犯罪者 ← 邪道 悪人であり自分と他者を害する人

畜生 ← 畜生 食欲のために知性を放棄してしまった人

囚人 ← 地獄 地獄に落ちてしまった人

〔小学校の校則〕

五戒 「殺さず盗まず不倫せず、嘘をつかずに酒飲まない」

五邪命 「人・肉・酒・毒・凶器を売らない」

肉食妻帯 「肉食妻帯OK」。

四貧道 「飲む打つ買うとその悪友」は貧乏になる四つの道。

〔小学校入学〕

三帰依 破戒者でも三帰依ならば立派な在家信者。

ゴータマ(仏)八正道の教え(法)聖者たち(僧)を信じる。

校則を破っても生徒は生徒。

入学試験 仏法僧を見たり聞いたりしてどう思うか。帰依して合格。

学費 たまに教えを学んだり思い出したりして信心を維持するだけ。

赤点 「仏法僧とか修行なんてどうでもいいかな〜」などと思う。

退学 三帰依も修行も本当にやめれば中途退学。

・参考トピック「五邪命 人肉酒毒凶器を売らない」(南伝19 P290)

http://

[過去七仏と弥勒仏]

1 91劫(カッパ)前の如来 ヴィパッシン・ブッダ 寿命8万歳

2 31劫前の第一の如来 シキン・ブッダ 寿命7万歳

3 31劫前の第二の如来 ヴェッサブー・ブッダ 寿命6万歳

4 バッダ・カッパ最初の如来 カクサンダ・ブッダ 寿命4万歳

5 バッダ・カッパ第二の如来 コーナーガマナ・ブッダ 寿命3万歳

6 バッダ・カッパ第三の如来 カッサパ・ブッダ 寿命2万歳

7 バッダ・カッパ第四の如来 ゴータマ・ブッダ 寿命100歳

8 バッダ・カッパ第五の如来 メッテーヤ・ブッダ 寿命8万歳

「カッパ」(劫 こう kappa)とは一世界が生じ住し滅しそのままの四期間。

「バッダ・カッパ」(賢劫)とはこの太陽系のことです。

この世界を「サハー世界」(娑婆)とする記述は原始仏典にありません。

単独仏陀(説法しないブッダ)はこのバッダ・カッパに500人出現しました。

一人のブッダが出るまでに100人ほど出現する計算です。

宇宙創始以来、無数の劫が経っているので如来も単独仏陀も無数に存在します。

これらの如来・単独仏陀よりも宇宙の法則のほうがレベルが上です。

原始仏教は「宇宙法則最強説」を取っています。「法への絶対恭敬」です。

・参考トピック「一世界の定義 大中小の千世界の記述」

http://

・参考トピック「劫に関する原始仏典の記述」

http://

・参考トピック「如来たちの王である『法』」

http://

・参考トピック「正法は仏滅後500年しか続かない」という記述(真ん中辺)

http://

[信の違い]

1.原始仏教派

原始仏典に記述されている教えと修行方法を最優先で信じる人。

2.上座仏教派

上座仏教の伝統と教えと修行方法を最優先で信じる人。

3.大乗仏教派

大乗仏教の伝統と教えと修行方法を最優先で信じる人。

4.チベット仏教派

チベット仏教の伝統と教えと修行方法を最優先で信じる人。

5.学術仏教派

仏教を学術的な観点で据える方向性を最優先で信じる人。

→それぞれが「信じている教えを実践」することになる。

信じる教え → 実践 → 結果 → その教えの意義を判断

《他宗教との違い》

1.祈らない

原始仏教は祈りません。ゴータマにも祈りませんし、死んだ阿羅漢たちにも祈りません。ただし祈ることは戒律で禁止されてはいませんので、祈ることは許されています。特に在家信者が地元の神々を敬うことは徳の一つに数えられ称賛されます。しかし、祈りは正規の修行方法に組み込まれていません。

祈りは家族友人からの援助と同様に、他者の力によって何らかの利益を得る方法であり有効ですが、不死は自分の力でなければ手に入れることができないからです。神々に祈って修行環境を整えてもらうということは可能かも知れませんが、修行して力を手に入れて解脱するのは自分にしかできないことです。

2.自力本願

原始仏教は自力本願・自力弁道です。解脱の力を手に入れるためには、自分で修行するしかありません。もし、力を譲渡できるなら聖者たちはその力を凡夫に与えてくれたでしょうが、道理から言って不可能ですので力というものは自分で修行することによってしか手に入りません。原始仏教は依存を嫌います。依存は苦しみの原因だからです。原始仏教は他者への依存をも断ち、自己への依存をも断つことを目指し、なにものにも依存しない解放の境地を理想とします。

3.業の報いを帳消しにしたり肩代わりすることはできない

原始仏教は「法則レベルでの贖罪」や「自分が受けるべき業の報いを他人に肩代わりしてもらうこと」を説きません。対人関係レベルにおける贖罪はこのかぎりではありません。たとえば物を壊したから弁償することなどは善いことです。しかし法則レベルにおいては自分が犯した罪を誰かに代わって償ってもらうことは絶対にできないとしています。業の報いは「全て・残らず・必ず・本人が」相続しなければならないという世界観です。

阿羅漢であるアングリマーラでさえ、以前の大量殺人の罪の報いを人々から石を投げつけられたり、衣服をぼろぼろにされるという形で受けています。「善業も悪業も必ず自分で全てを残らず相続しなければならない」というのが、原始仏教の考え方です。善業の分だけ悪業が帳消しになることはあり得ず、悪行をしたから善業の報いが減るということもありえません。必ず善業の分だけは善い報いを相続し、それとは別に悪業の分だけは悪い報いを相続すると考えます。

阿羅漢もまた業を相続します。阿羅漢は貪瞋癡を断つための業を積み上げてきたので、再びそれを相続することによって未来においても阿羅漢の境地の維持が可能になるのです。もし阿羅漢に業の相続がなければ、次の瞬間には消滅するか凡夫に戻るか別の存在に入れ替わったり力を突如失うかして因果に沿わないことになるでしょうから。

また「全ての苦しみは過去の悪業が原因」という考え方がありますが、これは完全に間違っています。苦しみの原因の一つにもちろん過去の悪業もありますが、それとは別に渇愛や無明や力不足など様々あります。「これも過去の報いだ。あれも過去の報いだ」という考え方は間違っています。冬に寒くなるのは過去の業の報いではなく冬になったからであり、腐ったものを食べて下痢をするのは過去の業の報いではなくその食品が腐っていたからです。何でも過去の業の報いにするのは邪見の一つです。

また「業の報いを増減させたり、すでに受けた報いをまた受け直したり、受けていない報いを受けないようにしたり、苦の報いを楽に変えたり、楽の報いを苦に変えたりするために修行するのではない」と原始仏典に明確に記述してあります。

・「全ては過去の業の報い」という邪見

http://

4.最高神は存在しない

原始仏教は唯一神教の説くような最高神を否定します。太陽系や銀河系を支配する神であるブラフマーの存在を原始仏教は説きますが、彼らは複数存在し、唯一でもなく全知全能でもないと説きます。そして、彼らよりもさらに優れた神々が存在するが、彼らもまた不死者ではないと説きます。従って、ゾロアスター・ユダヤ・キリスト・イスラム・バハイはかなり力のある神からの啓示である可能性が非常に高いのですが、実は「神自身が自分を誤解している」か、啓示の天使(神々)たちが自分たちの神について勘違いを起こして「私たちの神は永遠であり不死であり全知全能であるから人間たちにそのように啓示して教えてやろう」と現実に対応していないことを啓示している、というのが原始仏教の立場です。ですから「最高神は存在しないし、キリスト教の神も最高神ではない。力ある神ではあるには違いないが」という考え方になります。

5.宇宙法則最強説

原始仏教は「法(ダンマ)」を至上最高のものとします。その「法」は自然科学における宇宙の法則のようなものです。物事の「道理」「理そのもの」「理法」とも言えます。「法則や因果律が実在するか」云々の論議はここではしません(無記に同じ、問う文章は違っても同じことを問うているので)。大切なことはゴータマは「法」によってブッダ(覚った人)になったのであり、それは因果律に則ったものであるということです。ゴータマには修行という原因がなければ悟りという結果が得られなかったのであり、ゴータマは法や因果を好き勝手に変更することはできません。もしゴータマが宇宙の法則をコントロールできるなら、修行せずに悟れたでしょう。従って、宇宙の法則の方がゴータマよりレベルが上であり、優れているということが重要です。

凡夫同様にブッダたちにもまた、できないことはたくさんあります。原始仏教にとって法は「無人格的なもの」であり、唯一神教のように「最高神と宇宙法則は同一である」というようなことを説きません。また「涅槃した如来たちがこの宇宙法則を設定し運用している」というようなことも説きません。如来たちも阿羅漢たちもどんなに頑張ってもこの法を越えたり、好き勝手に変更することはできません。如来や阿羅漢たちがどんなに頑張っても三角形の内角の和が180度というのを変えることはできません。法は一切を超越して最高のものとして君臨しています。「如来は法を徹底的に尊重する」という記述がある通りです。

6.涅槃についての考え方

原始仏教は涅槃を「貪りが尽き、瞋(いか)りが尽き、癡(おろ)かさが尽きること」と定義しています。また経典の中で「ゴータマは虚無論者だ」という誹謗に対してゴータマは「彼らは私を誹謗している。私は今も苦しみと苦しみの消滅を説く」と言い返しています。「涅槃は無であるという誤解」が広まっていますので僕はあえて「不死」という言葉を多用しています。もし涅槃が無であれば覚った人たちはその辺の石ころ以下であるということになり意味不明になります。繰り返しますが、「涅槃は貪りが尽き、瞋りが尽き、癡かさが尽きること」、「三毒根絶」「三悪根絶」です。この「三悪根絶=涅槃」に二種類あり、生きていて肉体がある場合は「有余依涅槃(うよえねはん)」と言い、死んで肉体を捨てた場合を「無余依涅槃(むよえねはん)」と言います。ですから時間的順序としては「有余依涅槃→無余依涅槃」しかありません。生きていようと死のうと三悪根を根絶したら後は好きに楽しめばいいです。

《他仏教との違い》

1.真言・呪文を唱えない

原始仏教は「畜生呪を教えてはならない」という出家者用の戒律があります(在家者は禁止されていない)。もちろんゴータマは真言を唱えませんでしたし、唱えているゴータマも想像できません。しかし、真言は不死への修行道ではないというだけで、神々に呼びかけるのに有効であり、祈願・祈祷・呪術・魔術に有効だと思います。しかし、涅槃道ではありません。

2.念仏を唱えない

原始仏教は念仏を唱えません。「南無釈迦牟尼仏」と唱える義務はありません。原始仏教における念仏は「このようにしても、かの先生は阿羅漢・正しく覚った人・智慧と行ないの具わった人・善いところに達した人・世間に通達した人・無上の人・訓練すべき人を訓練する人・神々と人々の師・ブッダ・先生である」という風に「やはりあのゴータマは悟った人だ、なぜならこういう理由で」ということを心の中で繰り返し考えること、これが原始仏教の念仏の修行法です。これを繰り返すならこれだけでも解脱できます。原始仏教において念仏は「ブッダを念じること」であり、口で唱えるものではありません。

3.全ての衆生を涅槃させなくとも自分は涅槃する

原始仏教は「涅槃したら人々を救えない」とは書いてありません。「涅槃しても人々を救える」とも書いてありませんが。ですから、不死を手に入れたら身体を捨てたいときに気軽に身体を捨てます。菩薩でいる必要はないし、そもそも「教えをすでに聞いてしまっている」のですから菩薩ではなく声聞となってしまっていますし、生まれつき三十二相を獲得していないので菩薩ではないのです。原始仏教において菩薩とは「三十二相を持ち、すでに独力で悟ると決定している者」を意味します。菩薩の常法とされる不思議な法は菩薩にのみ適応されるもので凡夫には適応されません。従って原始仏教では三十二相でない人間を菩薩と呼ぶことはありません。

また菩薩でなくとも如来の十力を獲得するために修行をすればどんどん如来の力に近づいていくので、わざわざ如来・菩薩に転生する必要はありません。涅槃してからさらに修行してもいいし、人助けをしてもいいということになります。逆に肉体を捨てずに阿羅漢として修行を続けるの自由ですし、人助けをするのも自由です。要するに不死者は肉体を捨てるも捨てないも、人助けするもしないも自由です。もし人助けが義務であったら「苦しみを全滅させていない」ことになります。なぜなら、「人助けをしなければいけないという義務」に伴う苦が生じるからです。「如来は願(他者からのお願いごと)を越えたもう」と書かれている通りです。「全ての人を涅槃させなければいけない」とは原始仏典には書いていないのです。そして、ゴータマが教育するにしろ、自分で努力して解脱するにしろ、涅槃する人は必ず四念処・七覚支を完成させて涅槃するので、教えが存続しようが消滅しようが関係ないことです。涅槃に必要な道は法則によって決まっていますから。

4.熱烈に悟りを求めていく

原始仏教は熱烈に悟りを求めます。悟り・解脱・貪瞋癡の根絶への強烈な欲望を強く持つことが必要です。十分な智慧の力によって悟るのですが、智慧の力は修行によって徐々に鍛えるしかありません。修行をするにはやる気と熱意と欲求と欲望が必要です。ですから、悟りを求めない人は修行をしないので、力が身に付かず悟れません。しかし、悟りを求める人は修行をするので、力が身に付き、やがて悟ります。

悟りへの欲望はとても大切なものでそれを優しく育んでいく必要があります。五感の欲望を育むとかえって苦しみますが、悟りへの欲望は大切なものです。従って「悟りたいなら悟りを求めるべき。悟りたくないならそれは自由」というのが原始仏教の立場です。ちなみに原始仏教の「悟り」の定義は、「もはやこのような状態(輪廻)にいたることはない」という解脱知見のことです。従って原始仏教においては「悟り=輪廻超越」です。悟っているのに輪廻を超越していないという状態は原始仏教では認めません。ですから「全ての人はすでに悟っている」ということはありえません。輪廻を超越していないのですから。

5.アイテムは使わない

原始仏教に仏像は必要ありません。仏像に供えるお灯明とお線香、その他のお供え物も必要ありません。身につけるアイテムとしての数珠や錫杖や袈裟さえ必要ありません。寺も精舎も必要ありません。信者を集める必要もなく、組織を作る必要もありません。四人以上いなければサンガとは認められないので、三人以下の修行者にとって律は存在しません。ただ自発的な戒のみによって一人で修行するのみです。従って、三帰依を唱える必要すらありません。

サンガに入る場合は長老に三帰依を唱えたりする儀式が律蔵において制定されていますが、サンガに所属せずに修行する場合は誰にも三帰依を唱えずに勝手に一人で出家してしまいます。自分の責任で出家し、自分の責任で修行するので、後は現実に実証するだけの話です。身体一つさえあればそこで修行が始まります。解脱の力は誰かに認めてもらうという保証を必要としないからです。さらに一人出家の場合は剃髪も必要ありません。戒に含まれていないからです。しかし、サンガで出家する場合は律に制定されている通りに振る舞う必要があります。しかし、今日では原始仏教教団は消滅しています。上座仏教教団で出家する場合はそこの律と習慣と慣習と形式に従う形になると思います。

しかし、さらに言えば「原始仏教は出家の必要さえありません」。出家者の修行と在家者の修行は別の修行であると考えるのは世間のイメージに過ぎません。原始仏教は出家者も在家者も同じ修行をしています。即ち聖なる八支の道です。どのような社会的状態・肉体的状態であれ、三学を学んで五力を獲得して三悪根を根絶すれば、それが修行の完成です。それは全て自分の努力次第であり、いかなる形式とも無縁です。欲する者は今すぐここで修行を開始すれば善し、欲しないならばそれも善しというのが原始仏教です。

6.俗名を捨てる必要はない

原始仏教教団の出家者たちは在家時代のままの名前で修行している者がほとんどです。ゴータマ自体が「ゴータマ」という姓で呼ばれている通りです。しかも出家しているのに自身の出身族であるサキャ族の出自について自ら解説しています。

しかし、今日の仏教界では俗名を捨てて「戒名」や「法名」として新しい名前を名乗る形式が主流です。原始仏教では、そのような改名をしません。解脱と名前には何の因果関係もないからです。名前を変えようと変えまいと修行が完成すれば何の問題もありません。

開祖:ゴータマ・シッダッタ(紀元前5世紀頃。青い目。パンチパーマでなく坊主頭)

教団:分裂を繰り返して消滅(正法は500年しか続かないとゴータマ自ら予言)

教典:原始仏典 (パーリ語の経蔵と律蔵)

教義:四諦 (四つの聖なる真実、苦・苦因・苦滅・苦滅道)

修行の目的:全ての苦しみの消滅(輪廻超越・不死・貪瞋癡の根絶)

修行の方法:八正道〔中道〕(三学・三十七道・十一涅槃道)

[前提]

1.輪廻は実在する

2.天界や地獄は実在する

3.業の報いは実在する

4.不死の境地は実在する

5.誰でも正しく修行すれば不死の阿羅漢になれる

《修行完成までの流れ》

1.出家ルート 〔男女共通〕

出家:ブッダ説法→書籍や口コミで教えを知る→信じる→出家を考える→出家する

戒学:正しい身体の行ない・正しい言葉の行ない・正しい生活を完成させる。

娯楽とお洒落と贅沢と異性関係を断つ。

心学:欲望のない瞑想・心の汚れのない瞑想を続ける。

慧学:「何が苦か。何が苦因か。何が苦滅か。何が苦滅道か」を

現実の通りに知ってマスターして解脱する。

→現世か後世で修行完成。後は好きに楽しむ。

2.在家ルート 〔男女共通〕

在家:ブッダ説法→書籍や口コミで教えを知る→信じる→在家で修行する

戒学:正しい身体の行ない・正しい言葉の行ない・正しい生活を完成させる。

娯楽とお洒落と贅沢と異性関係は自由。 ←ココだけ違う

心学:欲望のない瞑想・心の汚れのない瞑想を続ける。

慧学:「何が苦か。何が苦因か。何が苦滅か。何が苦滅道か」を

現実の通りに知ってマスターして解脱する。(在家でも解脱可能)

→現世か後世で修行完成。後は好きに楽しむ。

3.成績発表

阿羅漢:あらかん。「価値ある者」。不死者。三毒である貪瞋癡の根絶者。

殺し・盗み・性交・自覚した嘘・在家時代のような欲望享受の五つが不可能。

→参考トピック「解脱の境地 『阿羅漢の心境』」

http://

不還 :ふげん。「還って来ない者」。最低限でも性欲を断っていないとなれない。

死ねばもう現世に還って来ない。

一来 :いちらい。「一度還って来る者」。性欲ある者の限界境地。

性欲や怒りが薄く、死んで神に転生してもう一度だけ現世に還って来る。

預流 :よる。「流れに入った者」。悪いところへの転生はあり得ず、

どんなに怠けても七回、神と人間を転生する間に修行完成。

理系 ← 智慧が優れる[慧力]→ 技術[慧解脱]→経営者[倶分解脱]

文系 ← 信が優れる [信力]→ 技術か営業へ

体育会系 ← 瞑想が優れる[定力]→ 営業[身証] →経営者[倶分解脱]

教育方針←中道 欲望の道は凡夫の所業で利益がない

苦行の道はいたずらに自己を苦しめ利益がない

中道である八正道は智慧を生み利益がある。

学問 ← 三学 戒学・心学・慧学を学び続け研究し続ける

学生寮 ← 出家 禁欲的な戒律を守りながら三学を学ぶ。男女別学。

自宅通学 ← 在家 禁欲的な戒律は自主的で義務ではない。男女共学。

博士 ← 如来 説法するブッダ、「タターガタ」。

修士 ← 単独仏陀 説法しないブッダ、「パッチェーカ・ブッダ」独覚。

学士 ← 阿羅漢 説法するブッダの弟子 大学卒業

高校卒業 ← 不還 性欲を断つのが最低条件

中学卒業 ← 一来 性欲ある者の限界

小学卒業 ← 預流 信じる気持ちはここで確定的なものになる

小学生 ← 預流向 信じるコース・智慧のコース

専門学校 ← 外道 善人だが不死の教え以外を奉じる人

幼稚園 ← 凡夫 特定の信仰を持たない世間の大多数の人

落第者 ← 邪道 悪人であり自分と他者を害する人、魔道を含む

博士課程 ← 如来転生法 大人二十戒→三十二相獲得→出家→如来

・参考トピック「如来転生法」

http://

4.世界観

不死者 ← 阿羅漢 転生がない不死者。他の点では劣るところもある。

隠者 ← 無色天 物質のない領域の神々。完全に孤独な静寂に長く住む。

聖職者 ← 色天 色界第二、第三、第四の神々。この世を超越して住む。

天皇 ← 大梵 マハーブラフマー。複数存在し、全知全能ではない。

皇族 ← 梵輔天 銀河や恒星を支配する大梵に仕えるブラフマーたち。

宮内庁 ← 梵衆天 多くのブラフマーたち。色界第一天の神々。

隠れ後胤 ← 単独梵 パッチェーカ・ブラフマー。どこにも属さず一匹狼。

総理大臣 ← サッカ 神々の王サッカ。三十三天以下の天界と地上界を支配。

・トピック 「サッカ転生法」

http://

内閣官僚 ← 三十三天 天下をコントロールする。五感の快楽もたくさん。

大都市知事← 四大王 四人の神々の王たちとその副神たち。

公務員 ← 四大王天 四大王の配下である龍神・天狗・稲荷・妖精その他。

秘密結社 ← 魔群 複数の魔神がおり自分の勢力拡大を企む。

社会人 ← 神々 世のため人のために尽くす存在者だが悪もあり。

会社 ← 神群 様々な業界(宗教)と会社(神々の群団)に分かれる。

暴力団 ← ヤッカ 暴力的なヤッカ

敵国 ← アスラ 敵国の王がアスラ王。アスラはデーヴァより古き神々。

非正規雇用← 人間 世間の大多数の人、特定の信仰(会社)を持たない人

ホームレス← 餓鬼 地縛霊・未浄化霊になってしまった人(供物有効)

犯罪者 ← 邪道 悪人であり自分と他者を害する人

畜生 ← 畜生 食欲のために知性を放棄してしまった人

囚人 ← 地獄 地獄に落ちてしまった人

〔小学校の校則〕

五戒 「殺さず盗まず不倫せず、嘘をつかずに酒飲まない」

五邪命 「人・肉・酒・毒・凶器を売らない」

肉食妻帯 「肉食妻帯OK」。

四貧道 「飲む打つ買うとその悪友」は貧乏になる四つの道。

〔小学校入学〕

三帰依 破戒者でも三帰依ならば立派な在家信者。

ゴータマ(仏)八正道の教え(法)聖者たち(僧)を信じる。

校則を破っても生徒は生徒。

入学試験 仏法僧を見たり聞いたりしてどう思うか。帰依して合格。

学費 たまに教えを学んだり思い出したりして信心を維持するだけ。

赤点 「仏法僧とか修行なんてどうでもいいかな〜」などと思う。

退学 三帰依も修行も本当にやめれば中途退学。

・参考トピック「五邪命 人肉酒毒凶器を売らない」(南伝19 P290)

http://

[過去七仏と弥勒仏]

1 91劫(カッパ)前の如来 ヴィパッシン・ブッダ 寿命8万歳

2 31劫前の第一の如来 シキン・ブッダ 寿命7万歳

3 31劫前の第二の如来 ヴェッサブー・ブッダ 寿命6万歳

4 バッダ・カッパ最初の如来 カクサンダ・ブッダ 寿命4万歳

5 バッダ・カッパ第二の如来 コーナーガマナ・ブッダ 寿命3万歳

6 バッダ・カッパ第三の如来 カッサパ・ブッダ 寿命2万歳

7 バッダ・カッパ第四の如来 ゴータマ・ブッダ 寿命100歳

8 バッダ・カッパ第五の如来 メッテーヤ・ブッダ 寿命8万歳

「カッパ」(劫 こう kappa)とは一世界が生じ住し滅しそのままの四期間。

「バッダ・カッパ」(賢劫)とはこの太陽系のことです。

この世界を「サハー世界」(娑婆)とする記述は原始仏典にありません。

単独仏陀(説法しないブッダ)はこのバッダ・カッパに500人出現しました。

一人のブッダが出るまでに100人ほど出現する計算です。

宇宙創始以来、無数の劫が経っているので如来も単独仏陀も無数に存在します。

これらの如来・単独仏陀よりも宇宙の法則のほうがレベルが上です。

原始仏教は「宇宙法則最強説」を取っています。「法への絶対恭敬」です。

・参考トピック「一世界の定義 大中小の千世界の記述」

http://

・参考トピック「劫に関する原始仏典の記述」

http://

・参考トピック「如来たちの王である『法』」

http://

・参考トピック「正法は仏滅後500年しか続かない」という記述(真ん中辺)

http://

[信の違い]

1.原始仏教派

原始仏典に記述されている教えと修行方法を最優先で信じる人。

2.上座仏教派

上座仏教の伝統と教えと修行方法を最優先で信じる人。

3.大乗仏教派

大乗仏教の伝統と教えと修行方法を最優先で信じる人。

4.チベット仏教派

チベット仏教の伝統と教えと修行方法を最優先で信じる人。

5.学術仏教派

仏教を学術的な観点で据える方向性を最優先で信じる人。

→それぞれが「信じている教えを実践」することになる。

信じる教え → 実践 → 結果 → その教えの意義を判断

《他宗教との違い》

1.祈らない

原始仏教は祈りません。ゴータマにも祈りませんし、死んだ阿羅漢たちにも祈りません。ただし祈ることは戒律で禁止されてはいませんので、祈ることは許されています。特に在家信者が地元の神々を敬うことは徳の一つに数えられ称賛されます。しかし、祈りは正規の修行方法に組み込まれていません。

祈りは家族友人からの援助と同様に、他者の力によって何らかの利益を得る方法であり有効ですが、不死は自分の力でなければ手に入れることができないからです。神々に祈って修行環境を整えてもらうということは可能かも知れませんが、修行して力を手に入れて解脱するのは自分にしかできないことです。

2.自力本願

原始仏教は自力本願・自力弁道です。解脱の力を手に入れるためには、自分で修行するしかありません。もし、力を譲渡できるなら聖者たちはその力を凡夫に与えてくれたでしょうが、道理から言って不可能ですので力というものは自分で修行することによってしか手に入りません。原始仏教は依存を嫌います。依存は苦しみの原因だからです。原始仏教は他者への依存をも断ち、自己への依存をも断つことを目指し、なにものにも依存しない解放の境地を理想とします。

3.業の報いを帳消しにしたり肩代わりすることはできない

原始仏教は「法則レベルでの贖罪」や「自分が受けるべき業の報いを他人に肩代わりしてもらうこと」を説きません。対人関係レベルにおける贖罪はこのかぎりではありません。たとえば物を壊したから弁償することなどは善いことです。しかし法則レベルにおいては自分が犯した罪を誰かに代わって償ってもらうことは絶対にできないとしています。業の報いは「全て・残らず・必ず・本人が」相続しなければならないという世界観です。

阿羅漢であるアングリマーラでさえ、以前の大量殺人の罪の報いを人々から石を投げつけられたり、衣服をぼろぼろにされるという形で受けています。「善業も悪業も必ず自分で全てを残らず相続しなければならない」というのが、原始仏教の考え方です。善業の分だけ悪業が帳消しになることはあり得ず、悪行をしたから善業の報いが減るということもありえません。必ず善業の分だけは善い報いを相続し、それとは別に悪業の分だけは悪い報いを相続すると考えます。

阿羅漢もまた業を相続します。阿羅漢は貪瞋癡を断つための業を積み上げてきたので、再びそれを相続することによって未来においても阿羅漢の境地の維持が可能になるのです。もし阿羅漢に業の相続がなければ、次の瞬間には消滅するか凡夫に戻るか別の存在に入れ替わったり力を突如失うかして因果に沿わないことになるでしょうから。

また「全ての苦しみは過去の悪業が原因」という考え方がありますが、これは完全に間違っています。苦しみの原因の一つにもちろん過去の悪業もありますが、それとは別に渇愛や無明や力不足など様々あります。「これも過去の報いだ。あれも過去の報いだ」という考え方は間違っています。冬に寒くなるのは過去の業の報いではなく冬になったからであり、腐ったものを食べて下痢をするのは過去の業の報いではなくその食品が腐っていたからです。何でも過去の業の報いにするのは邪見の一つです。

また「業の報いを増減させたり、すでに受けた報いをまた受け直したり、受けていない報いを受けないようにしたり、苦の報いを楽に変えたり、楽の報いを苦に変えたりするために修行するのではない」と原始仏典に明確に記述してあります。

・「全ては過去の業の報い」という邪見

http://

4.最高神は存在しない

原始仏教は唯一神教の説くような最高神を否定します。太陽系や銀河系を支配する神であるブラフマーの存在を原始仏教は説きますが、彼らは複数存在し、唯一でもなく全知全能でもないと説きます。そして、彼らよりもさらに優れた神々が存在するが、彼らもまた不死者ではないと説きます。従って、ゾロアスター・ユダヤ・キリスト・イスラム・バハイはかなり力のある神からの啓示である可能性が非常に高いのですが、実は「神自身が自分を誤解している」か、啓示の天使(神々)たちが自分たちの神について勘違いを起こして「私たちの神は永遠であり不死であり全知全能であるから人間たちにそのように啓示して教えてやろう」と現実に対応していないことを啓示している、というのが原始仏教の立場です。ですから「最高神は存在しないし、キリスト教の神も最高神ではない。力ある神ではあるには違いないが」という考え方になります。

5.宇宙法則最強説

原始仏教は「法(ダンマ)」を至上最高のものとします。その「法」は自然科学における宇宙の法則のようなものです。物事の「道理」「理そのもの」「理法」とも言えます。「法則や因果律が実在するか」云々の論議はここではしません(無記に同じ、問う文章は違っても同じことを問うているので)。大切なことはゴータマは「法」によってブッダ(覚った人)になったのであり、それは因果律に則ったものであるということです。ゴータマには修行という原因がなければ悟りという結果が得られなかったのであり、ゴータマは法や因果を好き勝手に変更することはできません。もしゴータマが宇宙の法則をコントロールできるなら、修行せずに悟れたでしょう。従って、宇宙の法則の方がゴータマよりレベルが上であり、優れているということが重要です。

凡夫同様にブッダたちにもまた、できないことはたくさんあります。原始仏教にとって法は「無人格的なもの」であり、唯一神教のように「最高神と宇宙法則は同一である」というようなことを説きません。また「涅槃した如来たちがこの宇宙法則を設定し運用している」というようなことも説きません。如来たちも阿羅漢たちもどんなに頑張ってもこの法を越えたり、好き勝手に変更することはできません。如来や阿羅漢たちがどんなに頑張っても三角形の内角の和が180度というのを変えることはできません。法は一切を超越して最高のものとして君臨しています。「如来は法を徹底的に尊重する」という記述がある通りです。

6.涅槃についての考え方

原始仏教は涅槃を「貪りが尽き、瞋(いか)りが尽き、癡(おろ)かさが尽きること」と定義しています。また経典の中で「ゴータマは虚無論者だ」という誹謗に対してゴータマは「彼らは私を誹謗している。私は今も苦しみと苦しみの消滅を説く」と言い返しています。「涅槃は無であるという誤解」が広まっていますので僕はあえて「不死」という言葉を多用しています。もし涅槃が無であれば覚った人たちはその辺の石ころ以下であるということになり意味不明になります。繰り返しますが、「涅槃は貪りが尽き、瞋りが尽き、癡かさが尽きること」、「三毒根絶」「三悪根絶」です。この「三悪根絶=涅槃」に二種類あり、生きていて肉体がある場合は「有余依涅槃(うよえねはん)」と言い、死んで肉体を捨てた場合を「無余依涅槃(むよえねはん)」と言います。ですから時間的順序としては「有余依涅槃→無余依涅槃」しかありません。生きていようと死のうと三悪根を根絶したら後は好きに楽しめばいいです。

《他仏教との違い》

1.真言・呪文を唱えない

原始仏教は「畜生呪を教えてはならない」という出家者用の戒律があります(在家者は禁止されていない)。もちろんゴータマは真言を唱えませんでしたし、唱えているゴータマも想像できません。しかし、真言は不死への修行道ではないというだけで、神々に呼びかけるのに有効であり、祈願・祈祷・呪術・魔術に有効だと思います。しかし、涅槃道ではありません。

2.念仏を唱えない

原始仏教は念仏を唱えません。「南無釈迦牟尼仏」と唱える義務はありません。原始仏教における念仏は「このようにしても、かの先生は阿羅漢・正しく覚った人・智慧と行ないの具わった人・善いところに達した人・世間に通達した人・無上の人・訓練すべき人を訓練する人・神々と人々の師・ブッダ・先生である」という風に「やはりあのゴータマは悟った人だ、なぜならこういう理由で」ということを心の中で繰り返し考えること、これが原始仏教の念仏の修行法です。これを繰り返すならこれだけでも解脱できます。原始仏教において念仏は「ブッダを念じること」であり、口で唱えるものではありません。

3.全ての衆生を涅槃させなくとも自分は涅槃する

原始仏教は「涅槃したら人々を救えない」とは書いてありません。「涅槃しても人々を救える」とも書いてありませんが。ですから、不死を手に入れたら身体を捨てたいときに気軽に身体を捨てます。菩薩でいる必要はないし、そもそも「教えをすでに聞いてしまっている」のですから菩薩ではなく声聞となってしまっていますし、生まれつき三十二相を獲得していないので菩薩ではないのです。原始仏教において菩薩とは「三十二相を持ち、すでに独力で悟ると決定している者」を意味します。菩薩の常法とされる不思議な法は菩薩にのみ適応されるもので凡夫には適応されません。従って原始仏教では三十二相でない人間を菩薩と呼ぶことはありません。

また菩薩でなくとも如来の十力を獲得するために修行をすればどんどん如来の力に近づいていくので、わざわざ如来・菩薩に転生する必要はありません。涅槃してからさらに修行してもいいし、人助けをしてもいいということになります。逆に肉体を捨てずに阿羅漢として修行を続けるの自由ですし、人助けをするのも自由です。要するに不死者は肉体を捨てるも捨てないも、人助けするもしないも自由です。もし人助けが義務であったら「苦しみを全滅させていない」ことになります。なぜなら、「人助けをしなければいけないという義務」に伴う苦が生じるからです。「如来は願(他者からのお願いごと)を越えたもう」と書かれている通りです。「全ての人を涅槃させなければいけない」とは原始仏典には書いていないのです。そして、ゴータマが教育するにしろ、自分で努力して解脱するにしろ、涅槃する人は必ず四念処・七覚支を完成させて涅槃するので、教えが存続しようが消滅しようが関係ないことです。涅槃に必要な道は法則によって決まっていますから。

4.熱烈に悟りを求めていく

原始仏教は熱烈に悟りを求めます。悟り・解脱・貪瞋癡の根絶への強烈な欲望を強く持つことが必要です。十分な智慧の力によって悟るのですが、智慧の力は修行によって徐々に鍛えるしかありません。修行をするにはやる気と熱意と欲求と欲望が必要です。ですから、悟りを求めない人は修行をしないので、力が身に付かず悟れません。しかし、悟りを求める人は修行をするので、力が身に付き、やがて悟ります。

悟りへの欲望はとても大切なものでそれを優しく育んでいく必要があります。五感の欲望を育むとかえって苦しみますが、悟りへの欲望は大切なものです。従って「悟りたいなら悟りを求めるべき。悟りたくないならそれは自由」というのが原始仏教の立場です。ちなみに原始仏教の「悟り」の定義は、「もはやこのような状態(輪廻)にいたることはない」という解脱知見のことです。従って原始仏教においては「悟り=輪廻超越」です。悟っているのに輪廻を超越していないという状態は原始仏教では認めません。ですから「全ての人はすでに悟っている」ということはありえません。輪廻を超越していないのですから。

5.アイテムは使わない

原始仏教に仏像は必要ありません。仏像に供えるお灯明とお線香、その他のお供え物も必要ありません。身につけるアイテムとしての数珠や錫杖や袈裟さえ必要ありません。寺も精舎も必要ありません。信者を集める必要もなく、組織を作る必要もありません。四人以上いなければサンガとは認められないので、三人以下の修行者にとって律は存在しません。ただ自発的な戒のみによって一人で修行するのみです。従って、三帰依を唱える必要すらありません。

サンガに入る場合は長老に三帰依を唱えたりする儀式が律蔵において制定されていますが、サンガに所属せずに修行する場合は誰にも三帰依を唱えずに勝手に一人で出家してしまいます。自分の責任で出家し、自分の責任で修行するので、後は現実に実証するだけの話です。身体一つさえあればそこで修行が始まります。解脱の力は誰かに認めてもらうという保証を必要としないからです。さらに一人出家の場合は剃髪も必要ありません。戒に含まれていないからです。しかし、サンガで出家する場合は律に制定されている通りに振る舞う必要があります。しかし、今日では原始仏教教団は消滅しています。上座仏教教団で出家する場合はそこの律と習慣と慣習と形式に従う形になると思います。

しかし、さらに言えば「原始仏教は出家の必要さえありません」。出家者の修行と在家者の修行は別の修行であると考えるのは世間のイメージに過ぎません。原始仏教は出家者も在家者も同じ修行をしています。即ち聖なる八支の道です。どのような社会的状態・肉体的状態であれ、三学を学んで五力を獲得して三悪根を根絶すれば、それが修行の完成です。それは全て自分の努力次第であり、いかなる形式とも無縁です。欲する者は今すぐここで修行を開始すれば善し、欲しないならばそれも善しというのが原始仏教です。

6.俗名を捨てる必要はない

原始仏教教団の出家者たちは在家時代のままの名前で修行している者がほとんどです。ゴータマ自体が「ゴータマ」という姓で呼ばれている通りです。しかも出家しているのに自身の出身族であるサキャ族の出自について自ら解説しています。

しかし、今日の仏教界では俗名を捨てて「戒名」や「法名」として新しい名前を名乗る形式が主流です。原始仏教では、そのような改名をしません。解脱と名前には何の因果関係もないからです。名前を変えようと変えまいと修行が完成すれば何の問題もありません。

|

|

|

|

コメント(31)

ごぶさたしています。

毎度のことながらとても興味深く読ませていただきました。本当に解りやすかったです。

特に、“涅槃”“菩薩”について、人に解りやすく説明したいと思っていたのでとても助かりました。

ありがとうございます。

ご紹介いただいた春秋社の原始仏典、とっくに四巻を購入しているんですが、三巻の最後の二経があまりにも興味ぶかすぎ、つい何度も同じ箇所を読み返してしまい中々次に進めずにいます。

実践のほうは、できるだけ法と律に沿うように心がけて生活していますが、やはり私にとって“怒り”の感情はなかなかに手ごわいですね。

ひとつの怒りの原因をクリアしてもさらにすごい怒りの原因となることがおきると、それにたやすく囚われてしまったりしています。始末が悪いのは、怒りに身を任せるとその時は非常に強い快楽が生じてしまうことですね。もちろんその後にそれを上回る自己嫌悪という不快感と、非常に不利益な結果を招くんですが・・・・・道はまだまだ長いですね。

久しぶりの書き込みで関係ないことまで長々書いてしまいました。

失礼いたしました。

毎度のことながらとても興味深く読ませていただきました。本当に解りやすかったです。

特に、“涅槃”“菩薩”について、人に解りやすく説明したいと思っていたのでとても助かりました。

ありがとうございます。

ご紹介いただいた春秋社の原始仏典、とっくに四巻を購入しているんですが、三巻の最後の二経があまりにも興味ぶかすぎ、つい何度も同じ箇所を読み返してしまい中々次に進めずにいます。

実践のほうは、できるだけ法と律に沿うように心がけて生活していますが、やはり私にとって“怒り”の感情はなかなかに手ごわいですね。

ひとつの怒りの原因をクリアしてもさらにすごい怒りの原因となることがおきると、それにたやすく囚われてしまったりしています。始末が悪いのは、怒りに身を任せるとその時は非常に強い快楽が生じてしまうことですね。もちろんその後にそれを上回る自己嫌悪という不快感と、非常に不利益な結果を招くんですが・・・・・道はまだまだ長いですね。

久しぶりの書き込みで関係ないことまで長々書いてしまいました。

失礼いたしました。

涅槃や菩薩は大乗仏教の概念と相俟って混乱しがちで難しい問題ですよね。長部経典のラストの二経は本当に原始仏教の教義の集大成みたいになっていて、よく整理されていて奥深いので僕もよく読み返しています。

怒りの処理法で僕が有意義だったのは「無害」の修行です。「徹底的に無害であれば悪い報いが自分に生じないだろう」と思って無害を念じれば、たとえ怒りが持続してもとにかく相手を傷付けない言動は維持できますので、確実に自分と相手を守ることができます。怒りを制御するだけだと、怒りが減っても相手を害する言動を行ないがちですが、無害を第一とすることによって、確実に三悪行を減らすことができますので、無瞋もまた無害のうちにあると思います。戒学は「些細な罪にも恐怖を見る」ことですので長い道のりですね。

こういった書き込みは僕以外の方がどのように教えを理解して修行を実践しているのか他の方々も知ることができますので、また書き込んでくださればみなさん興味深いと思います。また気軽に書き込んでください。

怒りの処理法で僕が有意義だったのは「無害」の修行です。「徹底的に無害であれば悪い報いが自分に生じないだろう」と思って無害を念じれば、たとえ怒りが持続してもとにかく相手を傷付けない言動は維持できますので、確実に自分と相手を守ることができます。怒りを制御するだけだと、怒りが減っても相手を害する言動を行ないがちですが、無害を第一とすることによって、確実に三悪行を減らすことができますので、無瞋もまた無害のうちにあると思います。戒学は「些細な罪にも恐怖を見る」ことですので長い道のりですね。

こういった書き込みは僕以外の方がどのように教えを理解して修行を実践しているのか他の方々も知ることができますので、また書き込んでくださればみなさん興味深いと思います。また気軽に書き込んでください。

はじめまして、ヒロマットさん。

いきなり「経営」の文字が出て来て少し驚きましたが、情報操作という観点から日本仏教史を見るのも面白いと思いました。他の諜報諜略講座も史実・真偽は別にしても読み物として面白いと思います。「週間閲読順位を上げる」ということがコメントの動機かも知れませんが、それはそれとして掲載されているホームページとヒロマットさんの経歴から悪意はないと判断しました。原始仏教の立場からは「三十五講座」でなく「三十七講座」というところが少し気になったのと、三法印よりも四諦の重要性をクローズアップして欲しかったというところが本音です。四諦の中に三法印があるのであって、三法印のなかに四諦があるのではないからです。次回は法華経のようですので、興味が有る方は読まれるのではないかと思います。

たまにこのコミュニティで瞑想会や短期出家の募集紹介を行なう方がいますが、僕としてはその催しが真っ当なものかいかがわしいものか判断できません。後で問題が起きてもいけませんので、削除することにしています。またそういったものは、原始仏教と関係なく、上座部仏教関連のものが多く、少しコミュニティの主旨と外れていることもあるので現在はトピック作成権限は参加者の方にはない状態に設定しています。新しいトピックを作成したい方は僕にメッセージを送ってくだされば、権限を一時的に解放しますので気軽にメッセージしてください。

善意であり、参加者の方々の利益が考慮されている書き込みは多少、コミュニティの主旨から外れても歓迎しますので、その気がある方は書き込んでください。勘違いされる方が多く書き込まれる事態が起きましたら、そのときはそのときで対応したいと思います。

いきなり「経営」の文字が出て来て少し驚きましたが、情報操作という観点から日本仏教史を見るのも面白いと思いました。他の諜報諜略講座も史実・真偽は別にしても読み物として面白いと思います。「週間閲読順位を上げる」ということがコメントの動機かも知れませんが、それはそれとして掲載されているホームページとヒロマットさんの経歴から悪意はないと判断しました。原始仏教の立場からは「三十五講座」でなく「三十七講座」というところが少し気になったのと、三法印よりも四諦の重要性をクローズアップして欲しかったというところが本音です。四諦の中に三法印があるのであって、三法印のなかに四諦があるのではないからです。次回は法華経のようですので、興味が有る方は読まれるのではないかと思います。

たまにこのコミュニティで瞑想会や短期出家の募集紹介を行なう方がいますが、僕としてはその催しが真っ当なものかいかがわしいものか判断できません。後で問題が起きてもいけませんので、削除することにしています。またそういったものは、原始仏教と関係なく、上座部仏教関連のものが多く、少しコミュニティの主旨と外れていることもあるので現在はトピック作成権限は参加者の方にはない状態に設定しています。新しいトピックを作成したい方は僕にメッセージを送ってくだされば、権限を一時的に解放しますので気軽にメッセージしてください。

善意であり、参加者の方々の利益が考慮されている書き込みは多少、コミュニティの主旨から外れても歓迎しますので、その気がある方は書き込んでください。勘違いされる方が多く書き込まれる事態が起きましたら、そのときはそのときで対応したいと思います。

ぺこちゃんさん、

長いコメントありがとうございます。感謝いたします。

「三十七講座」というのは、七科三十七道品、もしくは三十七菩提分法からのメタファでした。

僕自身は本業は科学技術を基礎とするイノベーションと技術経営の研究です。宗教の伝搬には高度なインテリジェンスが活用されていることを知るに到り、原始仏教、大乗、金剛大乗、そして日本仏教などへの変遷に関心を持っています。

文明の基礎を形成する宗教の伝播について示唆を得ることは、イノベーションと技術経営にとっても意味のあることだと感じています。

その文脈で法華経に批判的な関心を寄せています。と申しますのも、法華経を護持する団体の僧侶の方が法華経の布教にインドにおもむき、苦戦をしているとのことを聞き、その原因をさぐったのがきっかけです。

その僧のかたは、いちずな法華信仰のためか、法華経の歴史的な成り立ちについてはご存じありませんでした。信仰も学問も真理の追究が基礎となるべきですが、どうも、こと法華経に関しては大きなズレがあるのではないか、という仮説を抱いています。

その点、ぺこちゃんさんの原始仏教解説は、他の仏教系のコミュに比べ論点の整理が緻密で感銘をうけました。

長いコメントありがとうございます。感謝いたします。

「三十七講座」というのは、七科三十七道品、もしくは三十七菩提分法からのメタファでした。

僕自身は本業は科学技術を基礎とするイノベーションと技術経営の研究です。宗教の伝搬には高度なインテリジェンスが活用されていることを知るに到り、原始仏教、大乗、金剛大乗、そして日本仏教などへの変遷に関心を持っています。

文明の基礎を形成する宗教の伝播について示唆を得ることは、イノベーションと技術経営にとっても意味のあることだと感じています。

その文脈で法華経に批判的な関心を寄せています。と申しますのも、法華経を護持する団体の僧侶の方が法華経の布教にインドにおもむき、苦戦をしているとのことを聞き、その原因をさぐったのがきっかけです。

その僧のかたは、いちずな法華信仰のためか、法華経の歴史的な成り立ちについてはご存じありませんでした。信仰も学問も真理の追究が基礎となるべきですが、どうも、こと法華経に関しては大きなズレがあるのではないか、という仮説を抱いています。

その点、ぺこちゃんさんの原始仏教解説は、他の仏教系のコミュに比べ論点の整理が緻密で感銘をうけました。

ヒロマットさんの経歴は実績もあることから何らかの実力がなければ今のヒロマットさんの状況はないだろうと考え、その点においてヒロマットさんの立場と能力を尊重しています。僕は一介の求道者として原始仏教を研究しているに過ぎませんが、他の業界の方にもある程度参考になるものが提供できているということを嬉しく思っています。

僕は無理に「原始仏教を信じろ」という立場ではありません。信じたい人だけが信じればいいし、信じたくない人は信じなくとも何の問題もないと思っています。僕が超能力か何かで実証してきたら意見も変わるかも知りませんが、今はそう思っています。

原始仏教を信じる信じないに関わらず、こうして「原始仏教に関する知識が普及すること」は社会にとってとても有意義だと思います。仏像やヴィパッサナー瞑想、上座部仏教などへの世間の関心をきっかけとして、原始仏教と原始仏典に興味を持ってくださればと思っています。

今後とも参加者の方々が信じる信じないは別にしてこのコミュニティを都合のいいように利用していってくだされば幸いです。

僕は無理に「原始仏教を信じろ」という立場ではありません。信じたい人だけが信じればいいし、信じたくない人は信じなくとも何の問題もないと思っています。僕が超能力か何かで実証してきたら意見も変わるかも知りませんが、今はそう思っています。

原始仏教を信じる信じないに関わらず、こうして「原始仏教に関する知識が普及すること」は社会にとってとても有意義だと思います。仏像やヴィパッサナー瞑想、上座部仏教などへの世間の関心をきっかけとして、原始仏教と原始仏典に興味を持ってくださればと思っています。

今後とも参加者の方々が信じる信じないは別にしてこのコミュニティを都合のいいように利用していってくだされば幸いです。

春秋社の『原始仏典』(全七巻)にあるように、「原始仏教」や「原始仏典」という現在の呼称には一般性があります。また、その一般性に立脚してこのコミュを立てられたのだと思います。

僕は、「原始仏教を信じろ」とか「法華経を信じるな」というようなナイーブな主張はしたくありません。むしろ、信じるに足る仏説をexploreする探究を大事にしたいと思います。

パーリ語で記述されたテキストは、それ以降のものと比べ、釈尊の言説を忠実に記述した「程度」は高い。それゆえに、釈尊の言説を忠実にフォローしようとする探究者は、パーリ語で記述されたテキストに依拠する程度が高い『原始仏典』を読み込むのは妥当な方針であると思います。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090521/330462/?ST=biz_kaikaku&P=1

僕は、「原始仏教を信じろ」とか「法華経を信じるな」というようなナイーブな主張はしたくありません。むしろ、信じるに足る仏説をexploreする探究を大事にしたいと思います。

パーリ語で記述されたテキストは、それ以降のものと比べ、釈尊の言説を忠実に記述した「程度」は高い。それゆえに、釈尊の言説を忠実にフォローしようとする探究者は、パーリ語で記述されたテキストに依拠する程度が高い『原始仏典』を読み込むのは妥当な方針であると思います。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090521/330462/?ST=biz_kaikaku&P=1

本文が長いので、さわりだけでよい方のために正法500年の箇所だけ引用します。トピックの真ん中あたりにあります。この記述は律蔵のものですが、同内容のものが増支部経典の八集にもあったと思います。

「ときに、具寿アーナンダは世尊のいるところに詣った。詣って世尊を敬礼して一方に座った。一方に座って具寿アーナンダは世尊に言った。

「マハーパジャーパティ・ゴータミーは八重法を受けました。世尊の叔母は具足戒を受けました」

「アーナンダ、もし女性が如来所説の法と律において家を出て出家することがなかったならば、アーナンダ、梵行は久しく住し、一千年の間、住しただろう。

アーナンダ、女性が如来所説の法と律において家を出て出家するがゆえに、アーナンダ、今や梵行が久しく住することはない。

アーナンダ、今や正法(サッダンマ)は五百年の間、住するだろう。

アーナンダ、たとえば、家に女性が多く、男性が少ないときは、当座奥は夜、侵入しやすい。このように、アーナンダ、もし法と律において女性が家を出て出家することを得るならば、この梵行は久しくは住さない。

アーナンダ、たとえば、成就した稲田に白カビと名付ける疫病が発生したときは、その稲田は久しくは住さない。このように、アーナンダ、もし法と律において女性が家を出て出家することを得るならば、この梵行は久しくは住さない。

アーナンダ、たとえば、成就したサトウキビ畑に赤カビと名付ける疫病が発生したときは、そのサトウキビ畑は久しくは住さない。このように、アーナンダ、もし法と律において女性が家を出て出家することを得るならば、この梵行は久しくは住さない。

アーナンダ、たとえば、人が大池にはあらかじめ堤を設けて水を氾濫させないようにするように、アーナンダ、このように私はあらかじめ比丘尼たちのために八重法を制して生涯犯すことがないようにさせる」

比丘尼八重法[畢] 」

「ときに、具寿アーナンダは世尊のいるところに詣った。詣って世尊を敬礼して一方に座った。一方に座って具寿アーナンダは世尊に言った。

「マハーパジャーパティ・ゴータミーは八重法を受けました。世尊の叔母は具足戒を受けました」

「アーナンダ、もし女性が如来所説の法と律において家を出て出家することがなかったならば、アーナンダ、梵行は久しく住し、一千年の間、住しただろう。

アーナンダ、女性が如来所説の法と律において家を出て出家するがゆえに、アーナンダ、今や梵行が久しく住することはない。

アーナンダ、今や正法(サッダンマ)は五百年の間、住するだろう。

アーナンダ、たとえば、家に女性が多く、男性が少ないときは、当座奥は夜、侵入しやすい。このように、アーナンダ、もし法と律において女性が家を出て出家することを得るならば、この梵行は久しくは住さない。

アーナンダ、たとえば、成就した稲田に白カビと名付ける疫病が発生したときは、その稲田は久しくは住さない。このように、アーナンダ、もし法と律において女性が家を出て出家することを得るならば、この梵行は久しくは住さない。

アーナンダ、たとえば、成就したサトウキビ畑に赤カビと名付ける疫病が発生したときは、そのサトウキビ畑は久しくは住さない。このように、アーナンダ、もし法と律において女性が家を出て出家することを得るならば、この梵行は久しくは住さない。

アーナンダ、たとえば、人が大池にはあらかじめ堤を設けて水を氾濫させないようにするように、アーナンダ、このように私はあらかじめ比丘尼たちのために八重法を制して生涯犯すことがないようにさせる」

比丘尼八重法[畢] 」

以前、スリランカのお坊さん(テーラワーダ系)から聞いた話で、仏教は5000年で失伝し途絶え、途絶えた時に弥勒菩薩が人間界に転生するというものがありました。あと2500年後に弥勒菩薩がこの地球でブッダになるといったようなお話だったような。

記憶が定かでないので正確じゃないかもしれませんが 、こういった記述はどの三蔵を見ればわかるのでしょうか?

、こういった記述はどの三蔵を見ればわかるのでしょうか?

ちなみに、ブッダが生まれる時代というのは物質文明があまり発展していなくて、知識概念が少ない時代だというお話を、別のスリランカのお坊さんが言っていたような記憶があります。

としたら、弥勒菩薩が生まれる2500年後は今の超物質文明が絶えてるはずだな〜と妄想しています 。

。

記憶が定かでないので正確じゃないかもしれませんが

ちなみに、ブッダが生まれる時代というのは物質文明があまり発展していなくて、知識概念が少ない時代だというお話を、別のスリランカのお坊さんが言っていたような記憶があります。

としたら、弥勒菩薩が生まれる2500年後は今の超物質文明が絶えてるはずだな〜と妄想しています

僕も以前に上座仏教のサイトで、ある長老、多分パオその人だったと思いますが、その長老が「5000年続く云々」というのを読んだことがあります。しかし僕は原始仏典に相当する経蔵と律蔵を全て読んでいますが、「正法500年説」しか原始仏典には存在せず、「5000年説」の記述はどこにもありません。

2500年後にメッテーヤが出現するというのは、考えにくいと思います。人間の寿命が八万歳でサンカという名の転輪王がすでにインドに出現しているときにメッテーヤが出現するというのが原始仏典の記述だからです。もしその予言が現実化するとしても、たった2500年で現在の人類の美徳がそこまで増大し、寿命が八万歳まで伸びるということは考えにくいことです。

2500年前のインドの文明がどういう状態かはわかりませんが、律蔵を読めばみな今と同様に、食欲・性欲・睡眠欲・名誉欲があり、それを原因として悪事を為す場合もあったことはわかります。

上座仏教のことは上座仏教の方々に聞くのが正確でいいと思います。

2500年後にメッテーヤが出現するというのは、考えにくいと思います。人間の寿命が八万歳でサンカという名の転輪王がすでにインドに出現しているときにメッテーヤが出現するというのが原始仏典の記述だからです。もしその予言が現実化するとしても、たった2500年で現在の人類の美徳がそこまで増大し、寿命が八万歳まで伸びるということは考えにくいことです。

2500年前のインドの文明がどういう状態かはわかりませんが、律蔵を読めばみな今と同様に、食欲・性欲・睡眠欲・名誉欲があり、それを原因として悪事を為す場合もあったことはわかります。

上座仏教のことは上座仏教の方々に聞くのが正確でいいと思います。

以下の記述を書き加えました。

[過去七仏と弥勒仏]

1 91劫(カッパ)前の如来 ヴィパッシン・ブッダ 寿命8万歳

2 31劫前の第一の如来 シキン・ブッダ 寿命7万歳

3 31劫前の第二の如来 ヴェッサブー・ブッダ 寿命6万歳

4 バッダ・カッパ最初の如来 カクサンダ・ブッダ 寿命4万歳

5 バッダ・カッパ第二の如来 コーナーガマナ・ブッダ 寿命3万歳

6 バッダ・カッパ第三の如来 カッサパ・ブッダ 寿命2万歳

7 バッダ・カッパ第四の如来 ゴータマ・ブッダ 寿命100歳

8 バッダ・カッパ第五の如来 メッテーヤ・ブッダ 寿命8万歳

「カッパ」(劫 こう kappa)とは一世界が生じ住し滅しそのままの四期間。

「バッダ・カッパ」(賢劫)とはこの太陽系のことです。

この世界を「サハー世界」(娑婆)という記述は原始仏典にありません。

単独仏陀(説法しないブッダ)はこのバッダ・カッパに500人出現しました。

一人のブッダが出るまでに100人ほど出現する計算です。

宇宙創始以来、無数の劫が経っているので如来も単独仏陀も無数に存在します。

これらの如来・単独仏陀よりも宇宙の法則のほうがレベルが上です。

原始仏教は「宇宙法則最強説」を取っています。「法への絶対恭敬」です。

・トピック「劫に関する原始仏典の記述」

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25993138&comm_id=951429

・トピック「如来たちの王である『法』」

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37320849&comm_id=951429

以上を追記しました。

[過去七仏と弥勒仏]

1 91劫(カッパ)前の如来 ヴィパッシン・ブッダ 寿命8万歳

2 31劫前の第一の如来 シキン・ブッダ 寿命7万歳

3 31劫前の第二の如来 ヴェッサブー・ブッダ 寿命6万歳

4 バッダ・カッパ最初の如来 カクサンダ・ブッダ 寿命4万歳

5 バッダ・カッパ第二の如来 コーナーガマナ・ブッダ 寿命3万歳

6 バッダ・カッパ第三の如来 カッサパ・ブッダ 寿命2万歳

7 バッダ・カッパ第四の如来 ゴータマ・ブッダ 寿命100歳

8 バッダ・カッパ第五の如来 メッテーヤ・ブッダ 寿命8万歳

「カッパ」(劫 こう kappa)とは一世界が生じ住し滅しそのままの四期間。

「バッダ・カッパ」(賢劫)とはこの太陽系のことです。

この世界を「サハー世界」(娑婆)という記述は原始仏典にありません。

単独仏陀(説法しないブッダ)はこのバッダ・カッパに500人出現しました。

一人のブッダが出るまでに100人ほど出現する計算です。

宇宙創始以来、無数の劫が経っているので如来も単独仏陀も無数に存在します。

これらの如来・単独仏陀よりも宇宙の法則のほうがレベルが上です。

原始仏教は「宇宙法則最強説」を取っています。「法への絶対恭敬」です。

・トピック「劫に関する原始仏典の記述」

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25993138&comm_id=951429

・トピック「如来たちの王である『法』」

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37320849&comm_id=951429

以上を追記しました。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

原始仏教 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 75487人

- 2位

- 音楽が無いと生きていけない

- 196029人

- 3位

- 独り言

- 9044人