山下裕二先生の講演会の翌日早速見に行った。来館者はそう多くないが、熱心に見入る中高年が多く、マナーも良くて、中には講演会を聴いた人もいたんじゃないかなと思う。

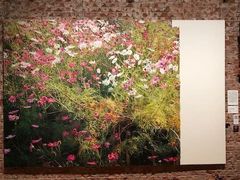

ここの美術館の特徴は、3階の普通の展示室の後、2階のレンガ壁の展示室に移動するのだが、大抵この辺りで鑑賞の感動がピークを迎える(時系列的にいうと画家の絶頂期の展示にあたるからか)。今回も、モノクロの初期作品から、色鉛筆の大作へとシフトするのに合わせて赤レンガ壁。咲き乱れるケシやコスモスに埋もれて虫になった感覚。赤レンガの壁に細密画はうるさいと思ったが、独特の雰囲気が生まれる。積み上げられ、風化した赤レンガ、これもまた吉村芳生が丹念に写し描いていったものではないかと錯覚する。鑑賞時間はいつもより長く3時間余。時間を忘れた。

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201811_yoshimura.html

1950年、山口県に生まれた吉村芳生は、版画のフィールドで内外の美術展に出品を重ね、いくつかの美術館に作品が収蔵されるなど高い評価を得たが、その評価は一部にとどまっており、決して知名度の高い作家ではなかった。1990年代以降は、山口県展や画廊での個展が中心の地道な活動を続けていた。

1950年、山口県に生まれた吉村芳生は、版画のフィールドで内外の美術展に出品を重ね、いくつかの美術館に作品が収蔵されるなど高い評価を得たが、その評価は一部にとどまっており、決して知名度の高い作家ではなかった。1990年代以降は、山口県展や画廊での個展が中心の地道な活動を続けていた。

それが一変したのは2007年、吉村が57歳のときのことである。この年、森美術館で開催された「六本木クロッシング2007:未来への脈動」展に出品された作品群が大きな話題を呼ぶ。その後、各地の美術館で作品が展示され、特に山口県立美術館で開催された個展には多くの観客が押し寄せた。遅咲きの花として快進撃を続けていた吉村は、2013年に突然亡くなってしまう。

本展は、現代アート界の異色の画家・吉村芳生の全貌を62件600点以上の作品により3部構成で紹介する。日常生活の中で目にするありふれた風景を、モノトーンのドローイングや版画で表現した初期の作品群、色鉛筆を駆使してさまざまな花を描いた後期の作品群、そして生涯を通じて描き続けた自画像の数々。膨大な時間を費やして制作された吉村の驚くべき作品群は、写実も超絶技巧も超越し、描くこと、表現することの意味を問い直す。本展は、中国・四国地方以外の美術館では初めて開催される吉村芳生の個展となる。

ありふれた風景

自画像の森

百花繚乱

「美術手帖」に詳しく制作方法や変遷が載っています。

https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/18899

《ドローイング 金網》

吉村の作品は対象を描くのでなく、対象を写し取っていく。モチーフそのものに意味を求めず、物語性を排除し、表面的なもののみを写していくというやり方。吉村いうところの「上っ面の美学」であるが、その“作業”は気が遠くなるほど。これは実際の金網をケント紙と一緒に重ねて銅版画のプレス機にかけ、紙に写った金網の跡を鉛筆でなぞっている。個展会場に合わせて幅17mある。普通の画家ならどこかにちょっと遊び心というか“仕掛け”を作ったりしそうだが、吉村は愚直に金網だけを描く。飽きないのだろうか。それとも編み物のように無心でできるのだろうか。

《365日の自画像》

毎日自身のポートレートを撮影し、それを克明に描写したもの。9年の歳月をかけて制作、展示は1981年7月24日から82年7月23日まで。29歳だ。比率からするとポラロイドカメラで撮影したのかな。室内だったり、屋外だったりするが、ほぼ同じ画角で正面を向いて撮っている。写真家でも毎日同じものを撮り続けていたり、セルフポートレートをライフワークにしている人はいるが、写真を撮ってそれを細密画にするってどんだけ?気づいたのだか、彼はきっちり2ヶ月毎に床屋に行っている。几帳面。

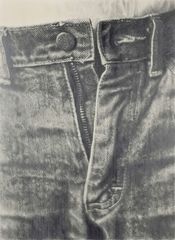

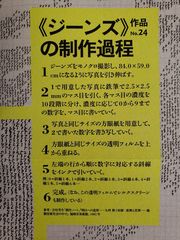

《ジーンズ》

この描き方が吉村流。気が遠くなるとはこのことだ。会場内で配布される大判解説に描き方が載っていた。

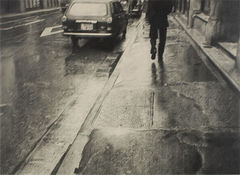

デジタルカメラと同じことを手作業でやっていることになる。マス目を埋めていく作業は、結果的に一つのモチーフになるが、モチーフを描く意識を持っていたらできないだろう。恐ろしいほどの根気。河原の景色や、見下ろした足元、車が走る道路…マス目を埋めていくわけだからうっすら縦線が入る、出来上がったモノクロの絵はまるで古い写真のよう。

ステーションギャラリーが購入した絵はこちら(良い作品を選んでいるなぁ)。手ブレそのままの写真のよう、近づいて細部を見なければ描いたとはわからない。

2階展示室に行くとこれまでモノクロだった絵が急に鮮やかに。

85年に東京を後にして山口県徳地へ移住。徳地は何もない、すごい田舎だったと富田館長の弁。ここで休耕田に咲くコスモスを見て、花シリーズが始まった。

《コスモス 徳地に住んで見えてくるもの》

120色の色鉛筆で描く。写真を撮り、マス目を1コマずつ塗りつぶしていく手法で、コスモスの他、ケシ、ヒマワリ、タンポポ、モッコウバラなど。どの作品もとてつもなく大きい。色は微妙な色合いを出すためにしっかり塗り重ねてある。1枚描くのに一体何本の鉛筆を使うんだろう。腱鞘炎にはならないのだろうか。

(部分)

写真が元なので、逆光で白く飛んだり、影で暗くなっていたり、または、奥のものはいい感じにボケていたり、光線でレンズの玉ができていたり。ケシやコスモスの草叢を見ていると自分が虫になったような錯覚を覚える。

中には、描き上げた絵(=マス目を埋め尽くした絵)に墨を引いたり、ガムテをくっけては剥がしたり、紙やすりでこすったりしてダメージを与えたものもある。2005年、2006年の《フジ》はなんとも言えない幻想的な雰囲気を醸し出しているが、山下先生は「手間暇かけて描いたものにダメージを与えるなんて、なぜそんなことができるんだろう」と驚嘆していた。

晩年は「凝視し」「意味を排除して」「リアルに描く」だけじゃない、プラスαの部分もある。

《未知なる世界からの視点》

描き上げた絵を天地逆さまにして展示。川面に映った菜の花と空が上にある。「上っ面の美学」から感じ取る何かがあるからこそ、絵として面白いのだ。

《コスモス(絶筆)》

右1/4が空白になっているのは、ここで体調を崩し入院したから。連続の草花なのに区切ったマス目一つ一つを写し、完成させているやり方が改めてはっきりする。まるでプリンターが途中で止まったようだ。絶筆は未完成の場合が多いが、このような終わり方をすると余計胸に突き刺さる。

《無数に輝く生命に捧ぐ》

対照的なのがこの作品。東日本大震災の犠牲者を花にたとえ、ひとつの花をひとりの命として描いた本作。これまでは撮影した対象をそのまま写し取っていたが、この作品では藤の花の同じ部分を複数枚プリントし、貼り合わせて構成している。背景も写真通りに描かず、白のまま塗り残されており、よく見ると右端はだんだんと薄くなっていき、輪郭線のみのものもあって、フェイドアウトしていく感じ。ひとマス毎に仕上げるやり方をしなかったのは、花一つ一つが、これまでのように「意味のないもの」ではないからだろう。絶筆のコスモスと並んでいて、ソファに腰掛け、2点を見ながら吉村芳生の画業を考える。

最後は、《新聞と自画像》シリーズが通路のような壁面を両側とも天井まで埋め尽くす。絶句。なぜ絶句かというと、自画像を描いた新聞もまた描いてあるものだからである。

79〜80年のドローイング《ジャパンタイムス》は3階の展示室にあり、その制作方法は、インクが新しい新聞に紙を当てプレス機にかけて転写、それを再びプレス機にかけて転写したものを、元新聞を見ながらなぞっていくという作業。この時は英字新聞で、よくよく見るとアルファベットがあまりうまくなかった。

2000年代のはすごい。しかも、2009年の《新聞と自画像》は新聞休刊日の1月2日を除いて364点描いている。

そもそも自画像をこれだけたくさん描いている画家はいないだろう。365日描いたのが3セット、1000点自画像が1セットあるから、最低2000点はある。

息子の大星氏のアドバイスに従って、2009年の自画像は、新聞記事に即して表情が違う。バリエーションも多い。

2009年は今でこそワクチンができたけれど新型インフルエンザの流行に怯えた年だった。民主党圧勝、現在その面影すらない。のりピーが逮捕も一般新聞の1面だったんだ。自画像を見るというより、ついつい記事を読んでしまう。うっかりすると新聞も手書きだと忘れてしまいそうで、何度も頭の中で確認しながら見たほど。

そんな吉村も東日本大震災の時はしばらく描けなかったらしい。でも「今描いておかないと後悔する」と思って、3月12日からの新聞を取り寄せたそうだ。「上っ面の美学」の奥深さを感じる。

膨大な作品を残してはいるが、63歳という若さで亡くなったのはなんとも惜しい。前述した通り息子さんの吉村大星氏が気になってググってみたら、なんと中学卒業後父のアシスタントをしながら父の技法を見よう見まねで習得し、父子二人展も開催している。二世アーティストは珍しくないが、父親の技法をそっくり踏襲するなんてまるで職人みたいだ。でも作品は「写真でも、コピーでもない」、父親の個展のキャッチコピーそのままを行く。猫好きなのでつい贔屓してしまうが、今後も注目したい。

オススメ展覧会です!1月20日まで。

※画像の一部は内覧会参加の方のブログなどから転用させていただきました。

ログインしてコメントを確認・投稿する