2008.11.26

今朝、東京から夜行バスで弘前へと帰ってきたのだが、岩木山が本格的に白くなっているわりには路上は乾いていて爽快な青空になっている。

今回の上京は私の人生の中でも特筆すべきミッションを帯びたなんらかの巡礼的要素があったので、ここで書き出してみたい。

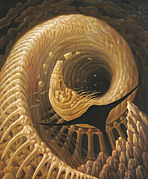

11月16日に日本の幻想美術のために創設された国際幻想芸術協会IFAAを退会した。以後、私の中になんらかの奇妙な感情複合体があり続けていた。自分を訝しく思いつつも、ちょっとセンチメンタルになっているのかなあ、程度に捉えてそのうち消えるだろうと思っていたのだが、この気分の塊は日に日にちょっとした脅迫観念のような様相となり、11月21日の朝の段階においては、ほとんど上の空になり、脳が自動的に集中起動するようになっていた。何をするにもどこかに思考を凝らしており何も手がつかない。このような状態として今までの経験上思い当たるのは、2年前に縄文土器展を見たとき、12年前に親友が亡くなったとき、15年前に超自然主義について思考していたとき、あるいは、22年前にHR ギーガーの画集を初めて見たときほどで、数えるくらいしかない。

何かが私に何かを気付かせようとしている。と実感したのは21日の昼にほとんど機械的に海老カツ丼を自作して食していた時のことだった。上の空の状態のまま、まるで砂を噛んでいるようで味がしない。思わず、「うーーん。」と唸り、いよいよ何かを言葉にしなくてはならないという事態にさしかかったのを察しながら飯を食い終えると、忽然と、ある仮説が思い浮かんだ。それは、

「日本のヴィジョナリーアート(幻想美術)には敵が存在していない。」

というものであった。「ははっ!! 自分はなんでこんな当たり前のことを自覚してこなかったのか!」と心身脱落し、喜びとも悲しみともつかない感情の中で子供のように泣き出したくなった。しかしそれは未だ仮説であり現実とすり合わせて検証しなくてはならないものの、私が武蔵野美術大学に在学していたときの記憶がいまさらながら蘇ってきた。

いったい、ヴィジョナリーアート(幻想芸術)をカテゴライズしたりグループ化したりする必要が日本にあるのか?あの現代曼荼羅の巨匠、前田常作はなぜ大学の学長になれたのだ、そして当時の教職陣にあった遠藤彰子、藤林叡三、松木路人、は皆、ヴィジョナリーアーティストではないのか。そして学生、講師、助手を思いだしてみても、無数の幻想画、あるいは準幻想画にあふれていた。 馬鹿だ。自分は大馬鹿者であった。日本においては幻想画とはジャンルでもカテゴリでもなかった。それは水や空気のように当たり前のものであり、ことさら現代美術に対抗して「我々はまだ生きているぞ!」などとレジスタンス活動をするまでもなかったのである。以後、私は幻想芸術という言葉はもう使いたくはない。それは端に芸術である。

辺境の青森県でさえも弘前大学には岩井教授という幻想画家が中心的立場で学生を教えているし、青森県立美術館でも幻想日本画家の工藤甲人の大規模な企画展があった。

現代アートシーンにおいてすらも、独自のシュールレアリスト、石田徹也http://

日本の芸術界は欧米と比較して数十年遅れていると言われてきた。しかしそれはまったく逆で、欧米型の現代芸術が遅れてきたからこそ、この土壌に人間本来の想像力の芸術を素直に表現し、受容する国民的空気が損なわれずに来たのである。外国のアーティストから「日本のヴィジョナリーアートの動きはどうなっているのか?」と訊かれたときも、「残念ながらあなた方のようなムーブメントはありません。」と答えてきたのだが、相対的敵がいなければムーブメントも発生しようがないのは当たり前であった。

ここニ、三年、海外とのメールのやり取りの中で、欧米におけるヴィジョナリーアートムーブメントから発信されてくる情報に耳を澄ませ、そこに自らを嵌め込むような想念が持続してきたがために、日本に背を向ける自動的な姿勢がこの当たり前の現実を見えづらくさせていたのであろう。欧米の事情に私はまだ全く疎いとはいえ、少なくともデミアン ハーストのように奇怪な現代アーティストが巨大な資本を背景に君臨できる余地は日本にはほとんど無いのである。 私はいまさらながら、日本という国の有り難さに万感の思いを込めて感謝したくなった。そしてアインシュタインの有名な言葉も思い出さざるを得なかったのである。

「世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。それはアジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。我々は神に感謝する。我々に日本という、尊い国をつくって置いてくれたことを。」

欧米のヴィジョナリーアートムーブメントの問題意識を日本人が共有することはないであろう。日本の中に共通の敵が存在しない以上、まとまる必要性もないのである。もちろん彼らの真剣な表現世界はこちらとしては極めて刺激的であるし、彼らの役に立つのであれば日本の情報を逆に彼らに提供することもできる。ともかくも全国各地に絵画教室、美術大学が点在し、それぞれが全て基本的なデッサンの訓練を要求するこの日本という土地では具象芸術の危機はどう考えてもありえない。

私はこの認識、認識といってもあまりに自明な現実なのであるが、それを胸中にしたときに、いてもたってもいられない気持ちになった。誰かにこの思いを話したい。武蔵野美術大学の教授であり国民的画家でもある遠藤彰子先生http://

デルビンさんのカードプロジェクトを彼本人はギャラクティックトレーディングカードと呼んでおり、地球的規模の文化構築を目的としたものらしい。当初、その謎めいた試みは私にもすぐには理解できなかったのであるが、今になってデルビンさんがいかに賢く、彼のプロジェクトがどれほど驚くべきポテンシャルをもっているかがつくづく理解できた。そのカードのデザインはニューエイジ風に偏ってはいるものの、方向性は全く間違ってはおらず、仮に彼がこのプロジェクトから手をひいたとしても別の者が同じメソッドで展開できる可能性があるのである。

世界各国の想像力に基づく芸術家へ、アートカード作成の協力を画像の無償提供という形でお願いする。出来上がったカードはネット上で世界のどこからでも買うことができ、人々が手にしたアートカードは世界中を自由に巡回する。子供からお年よりまで自由に自分の好みにあったカードの選択をして楽しむことができ、使い方は全く各自に任されている。売り上げは完全にカード印刷、普及のみにあてられ、プロジェクトの参加者は誰一人儲からない。この完全な非営利性がこのプロジェクトの秘訣であり、そこのみが信用を要するのであるが、このプロジェクトの背後には、このような信念が潜在していると思われる。これは彼の言葉ではないが彼も賛成してくれるであろう。

「芸術は完全に自由なる営みである。それらは本来、派閥や知名度、著作権といった政治的思惑、経済的取引根性に左右されてはならならず、もちろん心の取引も避けねばならない。世界中の芸術家が天の集合無意識から自由意志によって獲得したあらゆるヴィジョンは国境を越えて全ての地の人々が共有できなければならない。

そして芸術家達は本来インデペンデントな存在であり、彼らどうしを結びつけるメディアはなんら拘束を発生させない、紙のように薄いささやかなものでなくてはならない。つまり芸術と政治と経済は全く切り離されながら紙のように薄い一枚の細胞膜だけで繋がっている必要があるのである。政治的、経済的理由で、作風を変えなくてはならないという事態があれば、それは自由意志への冒涜を意味し、それは陰惨な結果をもたらすものでしかないだろう。アートカードのプロジェクトはそのような事態を回避しつつも、なおかつ世界中の人々がカードを通して人類の想像力を、夢を、未来のヴィジョンを予感できる機会を提供していけるだろう。」

デルビンさんのアイディアはいわばインターネットの特質を現実世界に応用するためのものだったと言えるのかもしれない。

こうして、今回の東京行きは、インデペンデントな精神とは何かを確認する巡礼ともなったのである。六本木でピカソ展を見る機会も逃したくはなかった。

東京行きの夜行バスの中でも、遠藤彰子に何を話しかければいいのかひたすら考え続け、一睡もできなかった。青森に居たときもそうだったのだが、23日に東京へ着いた早朝でもいまだ現実とは違う別次元にいるかのような空間感覚が持続し、普通の都会風景が美しく愛おしく感じられた、この感覚はちょうど卒業式のときに過去と未来の狭間にあって奇妙に足場を失ったときの状態に似ている。

午前中ホテルで仮眠をとったあと、渋谷の遠藤彰子彫刻展を見にでかけた。電車の中で私は涙もろくなっていたようだった。目の前の小学生に悟られはしまいかと、若干恥ずかしかったのだが、とにかく21日の昼以来、私は「日本はなんという素晴らしい国だ!」という想念に圧倒されて続けていたのである。彫刻展の会場は極めて分かりづらいところにあったものの、ついに、あの懐かしい遠藤彰子先生の顔がギャラリーの中に見えて、向こうも私に見覚えがあるのか互いに会釈し合った。彼女は十数年たっても驚くほど変わっていない。

彼女のトークが始まって一挙手一投足に注目し続けていたが、あのしゃがれた東京弁が暖かく私にも浸透してきた。あのような狂気すらも超えた巨大な絵画空間に時間を惜しんで弛むことなく集中してきた精神の持ち主とは思えないほど人柄にプレッシャーがまったくない。我々観衆は彼女の全く自由な精神の中に憩うことができた。しかしこれは一体、なんであろう。何者にも影響されていないし、何にも似ていない彼女の創作世界は確実にもう一つの現実、現実よりもはるかに現実味を帯びたなんらかの世界を力強く示唆していた。まるで地球全体を耕そうとするかのようなもの凄い仕事だ。

最後に質問の時間になって、私は手を挙げてこう言った。「先生は彫刻の他に建築をやろうという、お気持ちはないのでしょうか?」

彼女は「あっ。建築ね。是非やりたいですねえ〜。でもお金がねえ。」というので、「生きているうちにできなくても設計図さえあれば100年後に誰かが創っているかもしれませんよ。」と言うと。

「なるほど!ガウディみたくそういうことならできるかもしれないですね〜。是非、そのときは協力してください。」と彼女はさらっと答えた。

彼女は良い意味で現実を侮っている。現実があってそれを描写するのではなく、現実そのものを創造していくのだ、既にお膳立てされている現実になんか全く意味はない、自分の意志で、自分の手で掴んだものこそが現実なのだ。その意味では遠藤彰子という画家はアンチ幻想芸術家とも言えるだろう。ほんとうにぶったまげる達人的世界だ。確かに100年後に遠藤彰子ミュージアムが実在し、彼女の建築の中にこれらの彫刻が絵画とともに配置されていることも絵空事ではない。

日本という国はこのような芸術家が伸び伸びと開花していけるような環境がある。情熱があり、努力さえすれば埋もれることなく人々は比較的それらを好意的に評価し協力してくれる。日本人は芸術に興味が無いという通説も見方を変えれば、全く違うのかもしれない。ただ、欧米とは質が違うだけということなのかも知れない。

観客が一人、また一人と帰っていき、遠藤彰子先生と話がしたい人々が終盤でも数人残っていたが、私は最後の対面者となるべく機会を待っていた。順番が来ると私は何から話していいのか分からず、不器用にまごつきながらも、「この前、私は覚りまして、日本はなんという凄い国なんだ、と思ったのです。」というようなことを言った気がする。「そうですよ、日本は面白いですよ〜。こうやって私の彫刻展を提案してくれるギャラリーもあるんですからね。」と彼女は言うのだが、私の経験と彼女の経験がそう一瞬で接点をもてるはずもなく、なにか頓珍漢な雰囲気の中で、デルビンのカードプロジェクトのサンプルを差し上げた。彼女はお礼を言うものの、それもまた頓珍漢であり、私の目に映った光景の中で感じたことは、欧米のヴィジョナリーアートムーブメントと遠藤彰子が如何に縁遠いものであるかということであった。私は遠藤彰子と欧米とを結びつけるために来たのではなかったのを改めて悟った。むしろあの定義付けが一切不可能な遠藤彰子の世界にヴィジョナリーアートムーブメントを投げ棄てに来たのである。それらのカードは秋に散る木の葉のように彼女の恐るべき広大な空間の中へと消えていった。

ギャラリーの受付には彰子に由来するAKISMを手書き文字風に愛らしく銘打ったパンフレットが置いてあった。なるほど、これだったのだなあ。なんの衒いもないインデペンデンスである。仮に彼女を他といっしょにカテゴライズしたらそれは侮辱である。彼女そのものが唯一無二の単独カテゴリなのであるから。

その後、私は練馬区美術館で開催されている石田徹也展に向かった。閉館間際だったのでそれほど時間をかけて見ることができなかったが、遠藤彰子と通底するものがあるといえば強引であろうか。これもまた全くカテゴライズ不可能な世界であった。半径数メートルの自らの身体環境範囲からのみ精密に描き起こした、ひたすら無意味な色と無意味な光で満ちている世界である。彼の世界を一言で言えば、英語でいうStickであり、この単語を辞書で調べると、

突き刺して殺す。貼り付けて固定する。体の一部を突き出す。行き詰らせる。当惑させる。いやな仕事を押し付ける。代金を策略的に払わせる。我慢辛抱する。金を騙し取る。いやなものを保持する。くっついて離れない。車などが何かに嵌って動かなくなる。はまり込む。しがみつく。当惑する。立証される。説得力がある。停止。

という風に驚くほど石田徹也そのものとしか思えない和訳が羅列されてくる。英語が抽象レベルおいて様々な具象的事象を明解にまとめあげる言語であることが期せずしてここからも理解できる。以前、私は英語における“Oh My God!”というフレーズについて考えたことがある。日本人が言語化不可能な事態に遭遇したときには思わず、「あぁっ!!」とほとんど動物的本能のように叫ぶしかないのだが、英語圏の人々は“Oh My God!”と言うことで、この世界で起こっているあらゆる奇怪な出来事や感情を神の抽象的体系の中にはめこんで安心することができる。

カテゴライズとはまったく欧米的な手法なのだろう。日本の土壌においてなんらかのカテゴリーによる主義主張が鮮明に成功した例をあまり聞かない。この言語手法的事実からしてもヴィジョナリーアートというものがこの地で運動化しないことが納得されるのである。

日本人の強みとは逆に、概念化不可能な体験そのものの実感をまったくそのニュアンスを損ねることなく心で把握し表現できるということなのであり、石田徹也という画家が創り上げた世界も到底欧米人が真似できるものではない。彼の世界には未来の観念も過去の体系もなく、ただ言語化できない現実の身体的実感があるのみであり、瞬間の現在というものにStickされ続けているのである。

<つづく>

今朝、東京から夜行バスで弘前へと帰ってきたのだが、岩木山が本格的に白くなっているわりには路上は乾いていて爽快な青空になっている。

今回の上京は私の人生の中でも特筆すべきミッションを帯びたなんらかの巡礼的要素があったので、ここで書き出してみたい。

11月16日に日本の幻想美術のために創設された国際幻想芸術協会IFAAを退会した。以後、私の中になんらかの奇妙な感情複合体があり続けていた。自分を訝しく思いつつも、ちょっとセンチメンタルになっているのかなあ、程度に捉えてそのうち消えるだろうと思っていたのだが、この気分の塊は日に日にちょっとした脅迫観念のような様相となり、11月21日の朝の段階においては、ほとんど上の空になり、脳が自動的に集中起動するようになっていた。何をするにもどこかに思考を凝らしており何も手がつかない。このような状態として今までの経験上思い当たるのは、2年前に縄文土器展を見たとき、12年前に親友が亡くなったとき、15年前に超自然主義について思考していたとき、あるいは、22年前にHR ギーガーの画集を初めて見たときほどで、数えるくらいしかない。

何かが私に何かを気付かせようとしている。と実感したのは21日の昼にほとんど機械的に海老カツ丼を自作して食していた時のことだった。上の空の状態のまま、まるで砂を噛んでいるようで味がしない。思わず、「うーーん。」と唸り、いよいよ何かを言葉にしなくてはならないという事態にさしかかったのを察しながら飯を食い終えると、忽然と、ある仮説が思い浮かんだ。それは、

「日本のヴィジョナリーアート(幻想美術)には敵が存在していない。」

というものであった。「ははっ!! 自分はなんでこんな当たり前のことを自覚してこなかったのか!」と心身脱落し、喜びとも悲しみともつかない感情の中で子供のように泣き出したくなった。しかしそれは未だ仮説であり現実とすり合わせて検証しなくてはならないものの、私が武蔵野美術大学に在学していたときの記憶がいまさらながら蘇ってきた。

いったい、ヴィジョナリーアート(幻想芸術)をカテゴライズしたりグループ化したりする必要が日本にあるのか?あの現代曼荼羅の巨匠、前田常作はなぜ大学の学長になれたのだ、そして当時の教職陣にあった遠藤彰子、藤林叡三、松木路人、は皆、ヴィジョナリーアーティストではないのか。そして学生、講師、助手を思いだしてみても、無数の幻想画、あるいは準幻想画にあふれていた。 馬鹿だ。自分は大馬鹿者であった。日本においては幻想画とはジャンルでもカテゴリでもなかった。それは水や空気のように当たり前のものであり、ことさら現代美術に対抗して「我々はまだ生きているぞ!」などとレジスタンス活動をするまでもなかったのである。以後、私は幻想芸術という言葉はもう使いたくはない。それは端に芸術である。

辺境の青森県でさえも弘前大学には岩井教授という幻想画家が中心的立場で学生を教えているし、青森県立美術館でも幻想日本画家の工藤甲人の大規模な企画展があった。

現代アートシーンにおいてすらも、独自のシュールレアリスト、石田徹也http://

日本の芸術界は欧米と比較して数十年遅れていると言われてきた。しかしそれはまったく逆で、欧米型の現代芸術が遅れてきたからこそ、この土壌に人間本来の想像力の芸術を素直に表現し、受容する国民的空気が損なわれずに来たのである。外国のアーティストから「日本のヴィジョナリーアートの動きはどうなっているのか?」と訊かれたときも、「残念ながらあなた方のようなムーブメントはありません。」と答えてきたのだが、相対的敵がいなければムーブメントも発生しようがないのは当たり前であった。

ここニ、三年、海外とのメールのやり取りの中で、欧米におけるヴィジョナリーアートムーブメントから発信されてくる情報に耳を澄ませ、そこに自らを嵌め込むような想念が持続してきたがために、日本に背を向ける自動的な姿勢がこの当たり前の現実を見えづらくさせていたのであろう。欧米の事情に私はまだ全く疎いとはいえ、少なくともデミアン ハーストのように奇怪な現代アーティストが巨大な資本を背景に君臨できる余地は日本にはほとんど無いのである。 私はいまさらながら、日本という国の有り難さに万感の思いを込めて感謝したくなった。そしてアインシュタインの有名な言葉も思い出さざるを得なかったのである。

「世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。それはアジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。我々は神に感謝する。我々に日本という、尊い国をつくって置いてくれたことを。」

欧米のヴィジョナリーアートムーブメントの問題意識を日本人が共有することはないであろう。日本の中に共通の敵が存在しない以上、まとまる必要性もないのである。もちろん彼らの真剣な表現世界はこちらとしては極めて刺激的であるし、彼らの役に立つのであれば日本の情報を逆に彼らに提供することもできる。ともかくも全国各地に絵画教室、美術大学が点在し、それぞれが全て基本的なデッサンの訓練を要求するこの日本という土地では具象芸術の危機はどう考えてもありえない。

私はこの認識、認識といってもあまりに自明な現実なのであるが、それを胸中にしたときに、いてもたってもいられない気持ちになった。誰かにこの思いを話したい。武蔵野美術大学の教授であり国民的画家でもある遠藤彰子先生http://

デルビンさんのカードプロジェクトを彼本人はギャラクティックトレーディングカードと呼んでおり、地球的規模の文化構築を目的としたものらしい。当初、その謎めいた試みは私にもすぐには理解できなかったのであるが、今になってデルビンさんがいかに賢く、彼のプロジェクトがどれほど驚くべきポテンシャルをもっているかがつくづく理解できた。そのカードのデザインはニューエイジ風に偏ってはいるものの、方向性は全く間違ってはおらず、仮に彼がこのプロジェクトから手をひいたとしても別の者が同じメソッドで展開できる可能性があるのである。

世界各国の想像力に基づく芸術家へ、アートカード作成の協力を画像の無償提供という形でお願いする。出来上がったカードはネット上で世界のどこからでも買うことができ、人々が手にしたアートカードは世界中を自由に巡回する。子供からお年よりまで自由に自分の好みにあったカードの選択をして楽しむことができ、使い方は全く各自に任されている。売り上げは完全にカード印刷、普及のみにあてられ、プロジェクトの参加者は誰一人儲からない。この完全な非営利性がこのプロジェクトの秘訣であり、そこのみが信用を要するのであるが、このプロジェクトの背後には、このような信念が潜在していると思われる。これは彼の言葉ではないが彼も賛成してくれるであろう。

「芸術は完全に自由なる営みである。それらは本来、派閥や知名度、著作権といった政治的思惑、経済的取引根性に左右されてはならならず、もちろん心の取引も避けねばならない。世界中の芸術家が天の集合無意識から自由意志によって獲得したあらゆるヴィジョンは国境を越えて全ての地の人々が共有できなければならない。

そして芸術家達は本来インデペンデントな存在であり、彼らどうしを結びつけるメディアはなんら拘束を発生させない、紙のように薄いささやかなものでなくてはならない。つまり芸術と政治と経済は全く切り離されながら紙のように薄い一枚の細胞膜だけで繋がっている必要があるのである。政治的、経済的理由で、作風を変えなくてはならないという事態があれば、それは自由意志への冒涜を意味し、それは陰惨な結果をもたらすものでしかないだろう。アートカードのプロジェクトはそのような事態を回避しつつも、なおかつ世界中の人々がカードを通して人類の想像力を、夢を、未来のヴィジョンを予感できる機会を提供していけるだろう。」

デルビンさんのアイディアはいわばインターネットの特質を現実世界に応用するためのものだったと言えるのかもしれない。

こうして、今回の東京行きは、インデペンデントな精神とは何かを確認する巡礼ともなったのである。六本木でピカソ展を見る機会も逃したくはなかった。

東京行きの夜行バスの中でも、遠藤彰子に何を話しかければいいのかひたすら考え続け、一睡もできなかった。青森に居たときもそうだったのだが、23日に東京へ着いた早朝でもいまだ現実とは違う別次元にいるかのような空間感覚が持続し、普通の都会風景が美しく愛おしく感じられた、この感覚はちょうど卒業式のときに過去と未来の狭間にあって奇妙に足場を失ったときの状態に似ている。

午前中ホテルで仮眠をとったあと、渋谷の遠藤彰子彫刻展を見にでかけた。電車の中で私は涙もろくなっていたようだった。目の前の小学生に悟られはしまいかと、若干恥ずかしかったのだが、とにかく21日の昼以来、私は「日本はなんという素晴らしい国だ!」という想念に圧倒されて続けていたのである。彫刻展の会場は極めて分かりづらいところにあったものの、ついに、あの懐かしい遠藤彰子先生の顔がギャラリーの中に見えて、向こうも私に見覚えがあるのか互いに会釈し合った。彼女は十数年たっても驚くほど変わっていない。

彼女のトークが始まって一挙手一投足に注目し続けていたが、あのしゃがれた東京弁が暖かく私にも浸透してきた。あのような狂気すらも超えた巨大な絵画空間に時間を惜しんで弛むことなく集中してきた精神の持ち主とは思えないほど人柄にプレッシャーがまったくない。我々観衆は彼女の全く自由な精神の中に憩うことができた。しかしこれは一体、なんであろう。何者にも影響されていないし、何にも似ていない彼女の創作世界は確実にもう一つの現実、現実よりもはるかに現実味を帯びたなんらかの世界を力強く示唆していた。まるで地球全体を耕そうとするかのようなもの凄い仕事だ。

最後に質問の時間になって、私は手を挙げてこう言った。「先生は彫刻の他に建築をやろうという、お気持ちはないのでしょうか?」

彼女は「あっ。建築ね。是非やりたいですねえ〜。でもお金がねえ。」というので、「生きているうちにできなくても設計図さえあれば100年後に誰かが創っているかもしれませんよ。」と言うと。

「なるほど!ガウディみたくそういうことならできるかもしれないですね〜。是非、そのときは協力してください。」と彼女はさらっと答えた。

彼女は良い意味で現実を侮っている。現実があってそれを描写するのではなく、現実そのものを創造していくのだ、既にお膳立てされている現実になんか全く意味はない、自分の意志で、自分の手で掴んだものこそが現実なのだ。その意味では遠藤彰子という画家はアンチ幻想芸術家とも言えるだろう。ほんとうにぶったまげる達人的世界だ。確かに100年後に遠藤彰子ミュージアムが実在し、彼女の建築の中にこれらの彫刻が絵画とともに配置されていることも絵空事ではない。

日本という国はこのような芸術家が伸び伸びと開花していけるような環境がある。情熱があり、努力さえすれば埋もれることなく人々は比較的それらを好意的に評価し協力してくれる。日本人は芸術に興味が無いという通説も見方を変えれば、全く違うのかもしれない。ただ、欧米とは質が違うだけということなのかも知れない。

観客が一人、また一人と帰っていき、遠藤彰子先生と話がしたい人々が終盤でも数人残っていたが、私は最後の対面者となるべく機会を待っていた。順番が来ると私は何から話していいのか分からず、不器用にまごつきながらも、「この前、私は覚りまして、日本はなんという凄い国なんだ、と思ったのです。」というようなことを言った気がする。「そうですよ、日本は面白いですよ〜。こうやって私の彫刻展を提案してくれるギャラリーもあるんですからね。」と彼女は言うのだが、私の経験と彼女の経験がそう一瞬で接点をもてるはずもなく、なにか頓珍漢な雰囲気の中で、デルビンのカードプロジェクトのサンプルを差し上げた。彼女はお礼を言うものの、それもまた頓珍漢であり、私の目に映った光景の中で感じたことは、欧米のヴィジョナリーアートムーブメントと遠藤彰子が如何に縁遠いものであるかということであった。私は遠藤彰子と欧米とを結びつけるために来たのではなかったのを改めて悟った。むしろあの定義付けが一切不可能な遠藤彰子の世界にヴィジョナリーアートムーブメントを投げ棄てに来たのである。それらのカードは秋に散る木の葉のように彼女の恐るべき広大な空間の中へと消えていった。

ギャラリーの受付には彰子に由来するAKISMを手書き文字風に愛らしく銘打ったパンフレットが置いてあった。なるほど、これだったのだなあ。なんの衒いもないインデペンデンスである。仮に彼女を他といっしょにカテゴライズしたらそれは侮辱である。彼女そのものが唯一無二の単独カテゴリなのであるから。

その後、私は練馬区美術館で開催されている石田徹也展に向かった。閉館間際だったのでそれほど時間をかけて見ることができなかったが、遠藤彰子と通底するものがあるといえば強引であろうか。これもまた全くカテゴライズ不可能な世界であった。半径数メートルの自らの身体環境範囲からのみ精密に描き起こした、ひたすら無意味な色と無意味な光で満ちている世界である。彼の世界を一言で言えば、英語でいうStickであり、この単語を辞書で調べると、

突き刺して殺す。貼り付けて固定する。体の一部を突き出す。行き詰らせる。当惑させる。いやな仕事を押し付ける。代金を策略的に払わせる。我慢辛抱する。金を騙し取る。いやなものを保持する。くっついて離れない。車などが何かに嵌って動かなくなる。はまり込む。しがみつく。当惑する。立証される。説得力がある。停止。

という風に驚くほど石田徹也そのものとしか思えない和訳が羅列されてくる。英語が抽象レベルおいて様々な具象的事象を明解にまとめあげる言語であることが期せずしてここからも理解できる。以前、私は英語における“Oh My God!”というフレーズについて考えたことがある。日本人が言語化不可能な事態に遭遇したときには思わず、「あぁっ!!」とほとんど動物的本能のように叫ぶしかないのだが、英語圏の人々は“Oh My God!”と言うことで、この世界で起こっているあらゆる奇怪な出来事や感情を神の抽象的体系の中にはめこんで安心することができる。

カテゴライズとはまったく欧米的な手法なのだろう。日本の土壌においてなんらかのカテゴリーによる主義主張が鮮明に成功した例をあまり聞かない。この言語手法的事実からしてもヴィジョナリーアートというものがこの地で運動化しないことが納得されるのである。

日本人の強みとは逆に、概念化不可能な体験そのものの実感をまったくそのニュアンスを損ねることなく心で把握し表現できるということなのであり、石田徹也という画家が創り上げた世界も到底欧米人が真似できるものではない。彼の世界には未来の観念も過去の体系もなく、ただ言語化できない現実の身体的実感があるのみであり、瞬間の現在というものにStickされ続けているのである。

<つづく>

|

|

|

|

|

|

|

|

超自然芸術研究所 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

超自然芸術研究所のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 楽天イーグルス

- 31948人

- 2位

- 千葉 ロッテマリーンズ

- 37151人

- 3位

- 一行で笑わせろ!

- 82526人