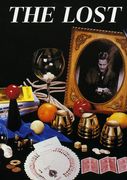

アードネス(S.W.Erdnase)による1902年に刊行された本。

純粋にスライハンドによるカードマジックの本としてだけではなく、ギャンブラーによる世界初の本としても名高い。

今現在でもこの本をベストとして推奨する人もいる。

前編がギャンブルテクニック、後編がマジックを解説している。

巨匠ダイ・バーノンのみならず、ロス・バートラム、マーチン・ガードナー、グレート・トムソーニ、デビット・ウイリアムソン等々、この本の影響を受けカードマジックの魅力に取り憑かれた人は多い。

アードネス

http://

ダイ・バーノン

http://

ロイヤルロードトゥカードマジック

http://

関連コミュ

http://

純粋にスライハンドによるカードマジックの本としてだけではなく、ギャンブラーによる世界初の本としても名高い。

今現在でもこの本をベストとして推奨する人もいる。

前編がギャンブルテクニック、後編がマジックを解説している。

巨匠ダイ・バーノンのみならず、ロス・バートラム、マーチン・ガードナー、グレート・トムソーニ、デビット・ウイリアムソン等々、この本の影響を受けカードマジックの魅力に取り憑かれた人は多い。

アードネス

http://

ダイ・バーノン

http://

ロイヤルロードトゥカードマジック

http://

関連コミュ

http://

|

|

|

|

コメント(67)

harukoさんへ

なるほど。

自分もてっきり、大ハーマンと言われるアレキサンダーが始祖だと思っていました。

>お父さんがアシスタントやるように言ったそうです。

アレキサンダーのお父さんもマジシャンだったのですか?

つくだ煮さんへ

なるほど、それでカウフマンがかつてビデオ『オンザパス』においてハーマンパスがアレキサンダーである、と述べていたのはそのロターバーグ師の影響であったのですね。

さて、改めてワンハンドシフトを読んでみました。

どうも私の勘違いか、あるいは、トムソーニのオリジナルだったのか、やり方が違いました。

クラシックパスを片手で行う、ではなくてむしろハーマンパスを片手で行う、とでもいうべきかも知れません。

下半分を上にシフトするのです。しかもシャーリアパスと違いデックの右サイド(小指側)からなのです。

それにしてもオーティスの解説はありがたい。

今まで良く分からなかったオープンシフトやSWEシフトもなんか分かりかけて来たような…。

なるほど。

自分もてっきり、大ハーマンと言われるアレキサンダーが始祖だと思っていました。

>お父さんがアシスタントやるように言ったそうです。

アレキサンダーのお父さんもマジシャンだったのですか?

つくだ煮さんへ

なるほど、それでカウフマンがかつてビデオ『オンザパス』においてハーマンパスがアレキサンダーである、と述べていたのはそのロターバーグ師の影響であったのですね。

さて、改めてワンハンドシフトを読んでみました。

どうも私の勘違いか、あるいは、トムソーニのオリジナルだったのか、やり方が違いました。

クラシックパスを片手で行う、ではなくてむしろハーマンパスを片手で行う、とでもいうべきかも知れません。

下半分を上にシフトするのです。しかもシャーリアパスと違いデックの右サイド(小指側)からなのです。

それにしてもオーティスの解説はありがたい。

今まで良く分からなかったオープンシフトやSWEシフトもなんか分かりかけて来たような…。

RYUSEIさん、

ハーマンパスの定義について、会長に聞いてみました。

ハーマンパスとは、下半分が上半分の下で半転し、つづいて上半分も半転することから、、、半転することにより、パスを見えなくするかたちが基本、と教わりました。定義したければ、「デックを半転させることにより見えなくなるパス」だろう、だそうです。

ですので、インビジブルパスも、ターノーバーパスも、そのバリエーションはすべてハーマンパスのカテゴリーに入ります。

ですが、スプレッドパスやアードネス・シフトは、回転しませんからハーマンパスの系列には属さないと考えるのが妥当だろう、だそうです。

また、クラシック・パスと双璧をなすという考え方はなりたたない、とおっしゃっていました。

ハーマンパスの定義について、会長に聞いてみました。

ハーマンパスとは、下半分が上半分の下で半転し、つづいて上半分も半転することから、、、半転することにより、パスを見えなくするかたちが基本、と教わりました。定義したければ、「デックを半転させることにより見えなくなるパス」だろう、だそうです。

ですので、インビジブルパスも、ターノーバーパスも、そのバリエーションはすべてハーマンパスのカテゴリーに入ります。

ですが、スプレッドパスやアードネス・シフトは、回転しませんからハーマンパスの系列には属さないと考えるのが妥当だろう、だそうです。

また、クラシック・パスと双璧をなすという考え方はなりたたない、とおっしゃっていました。

第一部のタイトルが“CARD-TABLE ARTIFICE"。

邦訳版では、「カードテーブルの技巧」となっています。

ARTIFICEは、具体的な工夫という意味があります。単なる技術編というわけではなく、実践から来るアードネスの智恵を加えた上での技術解説、と考えて良いでしょう。

第二部のタイトルが "LEGERDEMAIN"。

邦訳版では、単純に「奇術編」となっています。

LEGERDEMAIN、ってなんて読めば良いかご存知ですか?

レジャードメイン、って読みます。

この言葉自体は、機械仕掛けも含めて全てのマジックをさす古語ですが、本来の意味は、あくまでも「手」で行われる事に限定されます。

この言葉自体はフランス語から来ているのです。

“Leger de main"に由来し、「手の機敏さ」、文字通り解釈すると「手の光」、「光の手さばき」を意味しているそうです。

日本においてもマジックをかつては「手妻(てづま)」と呼んでいました。

これも「手は稲妻のように早い」という意味なのです。洋の東西を問わず、マジックに対する認知が同じである、という点に面白みを感じます。

アードネスがあえてレジャードメインという言葉を用いたのには何か理由があるように感じてしまいます。

やはり、手先のマジックにこだわったのか、はたまたこの第二部に述べられているカードマジックのほとんどが、フランス経由だからなのか。

邦訳版では、「カードテーブルの技巧」となっています。

ARTIFICEは、具体的な工夫という意味があります。単なる技術編というわけではなく、実践から来るアードネスの智恵を加えた上での技術解説、と考えて良いでしょう。

第二部のタイトルが "LEGERDEMAIN"。

邦訳版では、単純に「奇術編」となっています。

LEGERDEMAIN、ってなんて読めば良いかご存知ですか?

レジャードメイン、って読みます。

この言葉自体は、機械仕掛けも含めて全てのマジックをさす古語ですが、本来の意味は、あくまでも「手」で行われる事に限定されます。

この言葉自体はフランス語から来ているのです。

“Leger de main"に由来し、「手の機敏さ」、文字通り解釈すると「手の光」、「光の手さばき」を意味しているそうです。

日本においてもマジックをかつては「手妻(てづま)」と呼んでいました。

これも「手は稲妻のように早い」という意味なのです。洋の東西を問わず、マジックに対する認知が同じである、という点に面白みを感じます。

アードネスがあえてレジャードメインという言葉を用いたのには何か理由があるように感じてしまいます。

やはり、手先のマジックにこだわったのか、はたまたこの第二部に述べられているカードマジックのほとんどが、フランス経由だからなのか。

T.A.ウォーターの『マジックアンドマジシャン事典』を読む限り、アードネスの正体については、名前を反対側から読む「E.S.アンドリュース」説(カール・ファルブスなど)と「ミルトン・フランクリン・アンドリュース」説(マーチン・ガードナー)の二つが述べられています。

アメリカにおいて、少なくともこの事典が書かれた1988年までは、その正体については諸説があり、特に定説が定まっていない、という事になります。

1989年の邦訳版においても、訳者の浜野氏も同様の事を述べています。

この当時は、日本マジック界の大頭脳とうたわれた高木先生も存命中であり、もしアードネスの正体が確定しているのであれば、それを必ず述べ、なんらかの記事を残していた、と考えられます。

それが、ない、という事はその当時まで確定されていない、と言えるのではないでしょうか。

アメリカにおいて、少なくともこの事典が書かれた1988年までは、その正体については諸説があり、特に定説が定まっていない、という事になります。

1989年の邦訳版においても、訳者の浜野氏も同様の事を述べています。

この当時は、日本マジック界の大頭脳とうたわれた高木先生も存命中であり、もしアードネスの正体が確定しているのであれば、それを必ず述べ、なんらかの記事を残していた、と考えられます。

それが、ない、という事はその当時まで確定されていない、と言えるのではないでしょうか。

ダイ・バーノンは8才の頃にこの本と出会いました。

バーノンのお父さんがマジックに興味を持つ息子の為に良い本はないか、と探していたところ、推薦されたのがこの本だったそうです。

わずか8才の少年がこの本に夢中になる、というのは信じられませんが、そういうものなのでしょう。

敬虔なクリスチャンである母親は、ギャンブルなんか、と軽蔑していました。

当然、幼い息子がギャンブルの本に夢中になる事を快く思わず、読む事を禁止しました。

それでも読む事を止めなかったバーノン少年に対して、母親は第二部の『奇術編』だけ読む事を許可したそうです。

もっとも、その言いつけをバーノン少年がちゃんと守っていた、とも思えませんが…。

バーノンのお父さんがマジックに興味を持つ息子の為に良い本はないか、と探していたところ、推薦されたのがこの本だったそうです。

わずか8才の少年がこの本に夢中になる、というのは信じられませんが、そういうものなのでしょう。

敬虔なクリスチャンである母親は、ギャンブルなんか、と軽蔑していました。

当然、幼い息子がギャンブルの本に夢中になる事を快く思わず、読む事を禁止しました。

それでも読む事を止めなかったバーノン少年に対して、母親は第二部の『奇術編』だけ読む事を許可したそうです。

もっとも、その言いつけをバーノン少年がちゃんと守っていた、とも思えませんが…。

このアードネスの本がエポックメイキングであったのは周知の通りですが、特に当時のカードマジック界に衝撃を与えたのは、”ボトムパーム”という技法でした。

ボトムパームは、完全にギャンブラーによって編み出され伝えられた技法であり、それまでのマジック界には存在しなかったのです。

現在でもそうですが、ほとんどのカードマジックにおいて使われているパームはトップパームであり、ボトムパームが使われることはありませんでした。

この時代にボトムパームの有効性が確認されたとき、かつてのカードの名手ホフジンサーもボトムパームを使っていたことが分かったようです。

そうした事もホフジンサー再発見に繋がったのではないでしょうか。

ボトムパームは、完全にギャンブラーによって編み出され伝えられた技法であり、それまでのマジック界には存在しなかったのです。

現在でもそうですが、ほとんどのカードマジックにおいて使われているパームはトップパームであり、ボトムパームが使われることはありませんでした。

この時代にボトムパームの有効性が確認されたとき、かつてのカードの名手ホフジンサーもボトムパームを使っていたことが分かったようです。

そうした事もホフジンサー再発見に繋がったのではないでしょうか。

『ロイヤルロードトゥカードマジック』にも記載されている古典カードマジックである”レイディス・ルッキンググラス”。

19世紀のフランスのマジシャンが編み出したとされ、かのロベールウーダンは、「どうしてこのような優雅な名前が付けられたのか分からない」と述べていることから,ウーダンの時代には大変ポピュラーなカードマジックだったのだと思います。

それがアメリカにおいて初公開されたのが、このアードネスの本なのです。

うかつにもそれに気がつかなかったのはタイトルが違っていたからです。

"The Top and Bottom Production"邦題が”トップとボトムからの出現”というあまりにつまらないタイトルだからです。

内容はまさしく『レイディス・ルッキングラス』でした。

タイトルが忘れ去られていたのは、もうアードネスの頃には忘れ去られたマジックだったのでしょうか。

あるいはプロしか行えないマジックだったのではないでしょうか。

だとしてもパスを使わざるおえないこのマジックの難易度の高さは、昔も今も変わらないでしょう。

このマジックを現代でも大切にレパートリーにしていたマジシャンがいました。

それが、ラリー・ジェニングスです。

ジェニングスは数々のオリジナルカードマジックを持っていたのにも関わらず、トリネタとして使っていたのは超古典である『レイディス・ルッキンググラス』だったのが驚きです。

当時、著述家のリチャード・カウフマンもキャッスルでのジェニングスの演技を見て、その古典マジックを演じていたことに驚きを感じていたことを述べています。

19世紀のフランスのマジシャンが編み出したとされ、かのロベールウーダンは、「どうしてこのような優雅な名前が付けられたのか分からない」と述べていることから,ウーダンの時代には大変ポピュラーなカードマジックだったのだと思います。

それがアメリカにおいて初公開されたのが、このアードネスの本なのです。

うかつにもそれに気がつかなかったのはタイトルが違っていたからです。

"The Top and Bottom Production"邦題が”トップとボトムからの出現”というあまりにつまらないタイトルだからです。

内容はまさしく『レイディス・ルッキングラス』でした。

タイトルが忘れ去られていたのは、もうアードネスの頃には忘れ去られたマジックだったのでしょうか。

あるいはプロしか行えないマジックだったのではないでしょうか。

だとしてもパスを使わざるおえないこのマジックの難易度の高さは、昔も今も変わらないでしょう。

このマジックを現代でも大切にレパートリーにしていたマジシャンがいました。

それが、ラリー・ジェニングスです。

ジェニングスは数々のオリジナルカードマジックを持っていたのにも関わらず、トリネタとして使っていたのは超古典である『レイディス・ルッキンググラス』だったのが驚きです。

当時、著述家のリチャード・カウフマンもキャッスルでのジェニングスの演技を見て、その古典マジックを演じていたことに驚きを感じていたことを述べています。

アードネス版によるレイディスルッキングラスを読むと当時のマジシャンの演じていた姿がリアルに伝わってきます。

4人の観客にそれぞれ2枚ずつのカードを覚えてもらうのです。それを元のデックに戻すハンドリングが現代のやり方とは思えないほど面倒です。

まず、最初の二枚をデックのなかに戻してパスをしてトップコントロール。その二枚をトップパームして観客にデックをシャッフルさせます。

デックを返してもらったらそのパームした二枚をアディションしてパス。二番目の観客に二枚を返してもらってまたパス。ブラインドシャッフルを行います。

それをもう二回も繰り返すのです。

カードを単に戻してもらうだけなのになんて大変な事をマジシャンは行わなければならないのでしょう!

ダブルカットもマルチプルシフトも存在しなかったのです。

しかし、今も昔も決して観客は馬鹿ではありません。観客がマジシャンがカードをコントロールしているのではないか、という疑念を晴らす為にこんなにも苦労してコントロールするのです。

結果的には選ばれた8枚はトップにコントロールされるに過ぎないのです。

4人の観客にそれぞれ2枚ずつのカードを覚えてもらうのです。それを元のデックに戻すハンドリングが現代のやり方とは思えないほど面倒です。

まず、最初の二枚をデックのなかに戻してパスをしてトップコントロール。その二枚をトップパームして観客にデックをシャッフルさせます。

デックを返してもらったらそのパームした二枚をアディションしてパス。二番目の観客に二枚を返してもらってまたパス。ブラインドシャッフルを行います。

それをもう二回も繰り返すのです。

カードを単に戻してもらうだけなのになんて大変な事をマジシャンは行わなければならないのでしょう!

ダブルカットもマルチプルシフトも存在しなかったのです。

しかし、今も昔も決して観客は馬鹿ではありません。観客がマジシャンがカードをコントロールしているのではないか、という疑念を晴らす為にこんなにも苦労してコントロールするのです。

結果的には選ばれた8枚はトップにコントロールされるに過ぎないのです。

今までどうもこのアードネスの本を買い与えたのはバーノンの父、と思っておりましたがどうも違うようです。

バーノンのお父さんは、あるとき本屋でこの本を見つけこれなら息子が喜ぶに違いない、と思って手に取ってみてびっくりしました。

ギャンブルの本だったからです。

さすがに手品ならいざ知らずギャンブルの本では教育上よろしくないと判断したので買うのを止めてしまったのです。

ところがこういう本を見つけたことを内緒に出来ないんでしょう、つい息子に自慢してしまったのです。

バーノン少年は欲しくて欲しくてたまらなかったのですが父親の言いつけに逆らうことも出来ず、ただ指をくわえているだけだったのです。

バーノンのお父さんは、あるとき本屋でこの本を見つけこれなら息子が喜ぶに違いない、と思って手に取ってみてびっくりしました。

ギャンブルの本だったからです。

さすがに手品ならいざ知らずギャンブルの本では教育上よろしくないと判断したので買うのを止めてしまったのです。

ところがこういう本を見つけたことを内緒に出来ないんでしょう、つい息子に自慢してしまったのです。

バーノン少年は欲しくて欲しくてたまらなかったのですが父親の言いつけに逆らうことも出来ず、ただ指をくわえているだけだったのです。

GENII 2008年8月号はDai Vernonの特集ですが、Richatd KaufmanがDai Vernonに、The Expert at the Card Tableについてインタビューした記事が出ています。1983年にインタビューして20数年間カセットに入れっぱなしだったと書いているのでおそらく初出でしょう。

VernonがErdnaseの行間を読みこなせと言っているところが印象的です。世の中の人は単に眺めているだけできちんと読みこなしていないとまで言っているところにVernonの思い入れを感じます。

現在GeniiのサイトでThe Expert at the Card TableのPDF版がダウンロードできるようになってますが、電子化されていると必要な箇所が検索できるのでとても便利ですね。邦訳を見比べると、きちんと訳し切れていないところが結構あるように感じました。

VernonがErdnaseの行間を読みこなせと言っているところが印象的です。世の中の人は単に眺めているだけできちんと読みこなしていないとまで言っているところにVernonの思い入れを感じます。

現在GeniiのサイトでThe Expert at the Card TableのPDF版がダウンロードできるようになってますが、電子化されていると必要な箇所が検索できるのでとても便利ですね。邦訳を見比べると、きちんと訳し切れていないところが結構あるように感じました。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシックマジック研究 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-