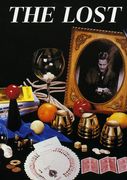

東京堂出版、荒木一郎著。

http://

2004年の11月にご本人のサインをもらっている事を考えると、もう2年も経ってしまったなあ、と思っています。

買ったは良いがぱらぱらとめくり、当時はパソコンもないのでCDも見れず、本棚の奥にしまわれていました。

最近このコミュでも話題に上ってきましたので、改めて又きちんと読み始めているところです。

以前著者に、前半の技法解説だけでもまとめるのは大変だった、と伺いました。

確かに改めてうろ覚えにしかすぎなかった数々の技法の正式名称を確認するだけでも大変な作業だった事でしょう。そしてそれぞれの技法の考案者までも調べる作業は、著者しか出来なかったのではないでしょうか。

またマジックそのものも、まだ途中までしか読んでおりませんが、実践に裏付けされた一般の人々にも良い反応が期待出来るものばかりです。しかもほとんどが日本ではまだ知られていないマジックばかりです。

演出的にも、従来からある現象にきちんとしたストーリーなどを織り交ぜ、ひねりのある作品へと仕上がっています。

例えば、よくあるオイル&ウォーター(水と油)にしてもそれを「紳士と淑女」と演出を代えるだけで全く違うマジックに見せてしまう、などです。単なる客あてのマジックも「ドラキュラ」として行うだけで面白さがアップします。

著者のマジックだけではなく、映画や音楽、演技などにも造詣が深いが故に出来る事でしょう。

全部読み終えれば、またレビューを書きたいと思います。

http://

2004年の11月にご本人のサインをもらっている事を考えると、もう2年も経ってしまったなあ、と思っています。

買ったは良いがぱらぱらとめくり、当時はパソコンもないのでCDも見れず、本棚の奥にしまわれていました。

最近このコミュでも話題に上ってきましたので、改めて又きちんと読み始めているところです。

以前著者に、前半の技法解説だけでもまとめるのは大変だった、と伺いました。

確かに改めてうろ覚えにしかすぎなかった数々の技法の正式名称を確認するだけでも大変な作業だった事でしょう。そしてそれぞれの技法の考案者までも調べる作業は、著者しか出来なかったのではないでしょうか。

またマジックそのものも、まだ途中までしか読んでおりませんが、実践に裏付けされた一般の人々にも良い反応が期待出来るものばかりです。しかもほとんどが日本ではまだ知られていないマジックばかりです。

演出的にも、従来からある現象にきちんとしたストーリーなどを織り交ぜ、ひねりのある作品へと仕上がっています。

例えば、よくあるオイル&ウォーター(水と油)にしてもそれを「紳士と淑女」と演出を代えるだけで全く違うマジックに見せてしまう、などです。単なる客あてのマジックも「ドラキュラ」として行うだけで面白さがアップします。

著者のマジックだけではなく、映画や音楽、演技などにも造詣が深いが故に出来る事でしょう。

全部読み終えれば、またレビューを書きたいと思います。

|

|

|

|

コメント(2)

全て読み終え、全てのマジックを何らかの形で第三者に見せ、反応を確かめてみました。

はっきりと言えば、素晴らしい本です。

筆者自身が実践によって確かめ作り上げて来た作品集です。練習をする事によって必ずやレパートリーになり得る事でしょう。

入門書というありふれた形態をとっていますが、内容に関しては決して入門書にありがちなごく普通のカードマジックと云うわけではなく、ほとんどが日本未発表であり、マニヤ心をくすぐる作品ばかりです。

第一章に関しては、今後のカードマジックを研究する上での指針となる事でしょう。ほとんどの技法と考案者が網羅された労作です。

第二章に関しては、全てに感想を述べてしまうとかなり長くなってしまいますので、私のお気に入りベストスリーという事でコメントいたします。

1、「破いたカードのミステリー」129ページ

最も気に入った作品です。ジョーダンカウントで有名なチャールズ・ジョーダンのおよそ100年前の作品です。

まさに古典ともいえるこの作品の現代にも立派に通じる点に感動するばかりではなく、ジョーダン自身の人生についてもなにか数奇なものを感じさせてくれる…。

時折、マジック界には彗星のように天才が現れ、そして去っていく。彼もその一人だったのだ、と。

ジョーダンカウント自体が、エルムズレイカウント以前に発明されながらもその評価は、ジョーダンの死後であった事がまた哀しい。

この作品自体は、タイトルの通り、観客の選んだカードを8つほどに破いてかけらの一つをもってもらう。そして破片をデックに戻してはじくとひとかけらを除いて復活している、当然かけらを会わせると一致している、という古典的プロットです。

もちろん色々な方法がありますが、この作品の優れたところは、基本的にはフォースではない、という点とエキストラカードを使わない、という事でしょう。

実践向きです。

カードを消耗するのが欠点ですが、それは他の方法でも同様でしょう。

2、「直感/intuition」45ページ

マジックショーにおけるオープニングは重要です。

本を書く上でも最初に載せる作品はその後を左右します。この「直感〜」は第二章の最初を飾るにふさわしい作品でしょう。

カードマジックを演じる上で、最も大事であるのは改めである、と私は思っています。つまり相手によく調べてもらう、またはよくシャッフルしてもらう事が一度は必要になるのです。

しかし、そうしたマジックをセレクトするばかりではパターン化する危険性があります。そんな時、あらかじめセットしたマジックには、即席のカードマジックにはない不思議さを表現する事が出来るのです。

さて、筆者はその二つを同時に可能にする方法をこの作品で述べています。

今まで、そうした方法はごく一部の人たちしか知りえないやり方でした。なぜならばビデオや書物でそれを説明するのが非常に困難だからです。

それをこの本では懇切丁寧に解説しているのです。あらかじめセットが必要であるアラン・アッカーマンの原作「ジェミニメイト」を即席にセット出来る方法を筆者は考案したのです。

ほとんどセルフワーキングで出来るこのマジックに更なる不思議を加えたのです。

もちろん、逆に言えば難しくなってしまいました。簡単にセット出来るわけではないからです。むしろ自然に観客の目の前でセットしていく事は度胸と説得力が必要になります。

そうした事の訓練と考えれば、良い教材といえるのではないでしょうか。

3、「未来へのテレポーテーション」147ページ

これは著者のオリジナル作品だそうです。

プロット自体はチャーリー・ミラーの作品にも同様のものがありますが、正直、とても難しく、それをこなすのは上級者レベルになってしまいます。それでいて地味なマジックでした。(個人的には好きですが)

バーマジックなどでよく行われる『いつの間に!』現象、例えば、カードアンダーザドリンク、おでこに張り付くカードなどは、皆さん憧れの客受けする演目だと思います。

しかし、現実には難しい技法ばかりでなくキャリアがもの言う演目の為、なかなかレパートリーに取り入れられないのが現状ではないでしょうか。

この現象を筆者はいっさいパームを使わないで解決しているのです。技法そのものはハリー・ローレインのもので同様のものをトム・モリカも発表していますが、正直、それ見合った使い方があったかどうかは疑問です。

ところがこの作品においては、その必然性などを含めて、まさにこのマジックの為にあるような技法と昇華されています。

それにしても、こうしたマジックをタネから知りたくなかった、というのが本音です。出来れば、何も知らない状態でこのマジックで引っかかる、という快感を味わいたかったなあ、と思います。

他の作品に関してもそれぞれの良さがあり、エンターテイメントをよく理解する筆者のセレクトの良さを感じる事でしょう。

また、邦題の付け方もとてもセンスがあると思います。それは原案をよく理解しているからこそ、しゃれたネーミングが出来るのでしょう。

はっきりと言えば、素晴らしい本です。

筆者自身が実践によって確かめ作り上げて来た作品集です。練習をする事によって必ずやレパートリーになり得る事でしょう。

入門書というありふれた形態をとっていますが、内容に関しては決して入門書にありがちなごく普通のカードマジックと云うわけではなく、ほとんどが日本未発表であり、マニヤ心をくすぐる作品ばかりです。

第一章に関しては、今後のカードマジックを研究する上での指針となる事でしょう。ほとんどの技法と考案者が網羅された労作です。

第二章に関しては、全てに感想を述べてしまうとかなり長くなってしまいますので、私のお気に入りベストスリーという事でコメントいたします。

1、「破いたカードのミステリー」129ページ

最も気に入った作品です。ジョーダンカウントで有名なチャールズ・ジョーダンのおよそ100年前の作品です。

まさに古典ともいえるこの作品の現代にも立派に通じる点に感動するばかりではなく、ジョーダン自身の人生についてもなにか数奇なものを感じさせてくれる…。

時折、マジック界には彗星のように天才が現れ、そして去っていく。彼もその一人だったのだ、と。

ジョーダンカウント自体が、エルムズレイカウント以前に発明されながらもその評価は、ジョーダンの死後であった事がまた哀しい。

この作品自体は、タイトルの通り、観客の選んだカードを8つほどに破いてかけらの一つをもってもらう。そして破片をデックに戻してはじくとひとかけらを除いて復活している、当然かけらを会わせると一致している、という古典的プロットです。

もちろん色々な方法がありますが、この作品の優れたところは、基本的にはフォースではない、という点とエキストラカードを使わない、という事でしょう。

実践向きです。

カードを消耗するのが欠点ですが、それは他の方法でも同様でしょう。

2、「直感/intuition」45ページ

マジックショーにおけるオープニングは重要です。

本を書く上でも最初に載せる作品はその後を左右します。この「直感〜」は第二章の最初を飾るにふさわしい作品でしょう。

カードマジックを演じる上で、最も大事であるのは改めである、と私は思っています。つまり相手によく調べてもらう、またはよくシャッフルしてもらう事が一度は必要になるのです。

しかし、そうしたマジックをセレクトするばかりではパターン化する危険性があります。そんな時、あらかじめセットしたマジックには、即席のカードマジックにはない不思議さを表現する事が出来るのです。

さて、筆者はその二つを同時に可能にする方法をこの作品で述べています。

今まで、そうした方法はごく一部の人たちしか知りえないやり方でした。なぜならばビデオや書物でそれを説明するのが非常に困難だからです。

それをこの本では懇切丁寧に解説しているのです。あらかじめセットが必要であるアラン・アッカーマンの原作「ジェミニメイト」を即席にセット出来る方法を筆者は考案したのです。

ほとんどセルフワーキングで出来るこのマジックに更なる不思議を加えたのです。

もちろん、逆に言えば難しくなってしまいました。簡単にセット出来るわけではないからです。むしろ自然に観客の目の前でセットしていく事は度胸と説得力が必要になります。

そうした事の訓練と考えれば、良い教材といえるのではないでしょうか。

3、「未来へのテレポーテーション」147ページ

これは著者のオリジナル作品だそうです。

プロット自体はチャーリー・ミラーの作品にも同様のものがありますが、正直、とても難しく、それをこなすのは上級者レベルになってしまいます。それでいて地味なマジックでした。(個人的には好きですが)

バーマジックなどでよく行われる『いつの間に!』現象、例えば、カードアンダーザドリンク、おでこに張り付くカードなどは、皆さん憧れの客受けする演目だと思います。

しかし、現実には難しい技法ばかりでなくキャリアがもの言う演目の為、なかなかレパートリーに取り入れられないのが現状ではないでしょうか。

この現象を筆者はいっさいパームを使わないで解決しているのです。技法そのものはハリー・ローレインのもので同様のものをトム・モリカも発表していますが、正直、それ見合った使い方があったかどうかは疑問です。

ところがこの作品においては、その必然性などを含めて、まさにこのマジックの為にあるような技法と昇華されています。

それにしても、こうしたマジックをタネから知りたくなかった、というのが本音です。出来れば、何も知らない状態でこのマジックで引っかかる、という快感を味わいたかったなあ、と思います。

他の作品に関してもそれぞれの良さがあり、エンターテイメントをよく理解する筆者のセレクトの良さを感じる事でしょう。

また、邦題の付け方もとてもセンスがあると思います。それは原案をよく理解しているからこそ、しゃれたネーミングが出来るのでしょう。

荒木一郎会長の「テクニカルなカードマジック講座」は東京堂さんで、5回も重版されベストセラーになっています。会長は、この本で、自ら演じることによってカードマジックの演じる楽しさ、見る楽しさを皆に伝えられれば・・とおっしゃっていました。こうした、実のある本が何度も何度も重版が重ねられて行くことは、日本のカードマジック界にとって素晴らしい発展的な出来事だと思います。。テクニカルの続編「テクニカルなコインマジック講座」も同様に素晴らしいですね。コインマジックの重鎮、二川滋夫先生が「この本は,末永く,入門書,技法の参考書,プロットのお手本集として生き残るでしょう」と語られていたのが印象的でした。「テクニカルなコイン・・」では龍生さんも協力されていますね。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシックマジック研究 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-