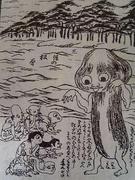

昨日浅草寺のほおずき市に行ってきました。

観音菩薩の縁日7月10日の功徳日当日は4万6千日分のご利益がアル、という触れ込みです。

で、この4万6千という数字の由来が気になりました。

源頼朝の挙兵時の数が4万6千人だったとか、一升の米粒の数が4万6千粒で“一升”が“一生”に通ずるからだとか、とにかく多い数を表す意味で挙げられた数字だとか、それなりの説明はあるのですが、個人的にどれも後世の後付、俗説の域を出ていないように感じるのです。

表すことのできない大量の数字、ということですと本邦には“八百万”という表現があります。そこら辺の絡みがあるのかどうか?仏教的読解が可能な数字なのか?鬼灯と数字は関係があるのか?どなたかご存知の方がいれば教えて下さい。

観音菩薩の縁日7月10日の功徳日当日は4万6千日分のご利益がアル、という触れ込みです。

で、この4万6千という数字の由来が気になりました。

源頼朝の挙兵時の数が4万6千人だったとか、一升の米粒の数が4万6千粒で“一升”が“一生”に通ずるからだとか、とにかく多い数を表す意味で挙げられた数字だとか、それなりの説明はあるのですが、個人的にどれも後世の後付、俗説の域を出ていないように感じるのです。

表すことのできない大量の数字、ということですと本邦には“八百万”という表現があります。そこら辺の絡みがあるのかどうか?仏教的読解が可能な数字なのか?鬼灯と数字は関係があるのか?どなたかご存知の方がいれば教えて下さい。

|

|

|

|

コメント(4)

チベットのマニ車の功徳みたいな話ですが、浅草寺だけではなく駒込大観音など全国各地であるようなのは参拝者を増やすキャッチフレーズとして流行ったのでしょうか。

「本尊の観音さまに向けて天から除災招福の星がくだる」とか「観音が星になって光臨する」とかいうくだりもそうですが、もともとが愛宕神社の行事であるとか、雷よけであるとか、茅輪があるとか、「浅草寺慶安縁起絵巻」の白鷺の舞の起源は京都の八坂神社だとか、仏教だけではなく菅原道真以前の古い天神信仰の匂いがぷんぷんしますね。

観世音菩薩(観自在菩薩)のもつ、尽きることがないといわれる功徳水(閼伽−アカ−)はサンスクリット語起源の清めの水ですが、西に渡ってAQUAの語源になったという説もあるらしいです。

天神(水神)信仰と結びつく要素はこの辺もあったのかもしれません。

いくら調べても四万六千日分の功徳と米粒の話しか出てこないようなのですが、仮に四万六千に子満六銭とあててみると賽の河原にまつわる水子や六文銭も連想されて、庶民の死生感と同調する響きがあったのかもしれません。

思いつくままとりとめなく書いてしまいました。

「本尊の観音さまに向けて天から除災招福の星がくだる」とか「観音が星になって光臨する」とかいうくだりもそうですが、もともとが愛宕神社の行事であるとか、雷よけであるとか、茅輪があるとか、「浅草寺慶安縁起絵巻」の白鷺の舞の起源は京都の八坂神社だとか、仏教だけではなく菅原道真以前の古い天神信仰の匂いがぷんぷんしますね。

観世音菩薩(観自在菩薩)のもつ、尽きることがないといわれる功徳水(閼伽−アカ−)はサンスクリット語起源の清めの水ですが、西に渡ってAQUAの語源になったという説もあるらしいです。

天神(水神)信仰と結びつく要素はこの辺もあったのかもしれません。

いくら調べても四万六千日分の功徳と米粒の話しか出てこないようなのですが、仮に四万六千に子満六銭とあててみると賽の河原にまつわる水子や六文銭も連想されて、庶民の死生感と同調する響きがあったのかもしれません。

思いつくままとりとめなく書いてしまいました。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

由来・由縁・語源 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

由来・由縁・語源のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55348人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90003人

- 3位

- 酒好き

- 170653人