11月28日(火)、上京のついでに川崎市市民ミュージアムへ。

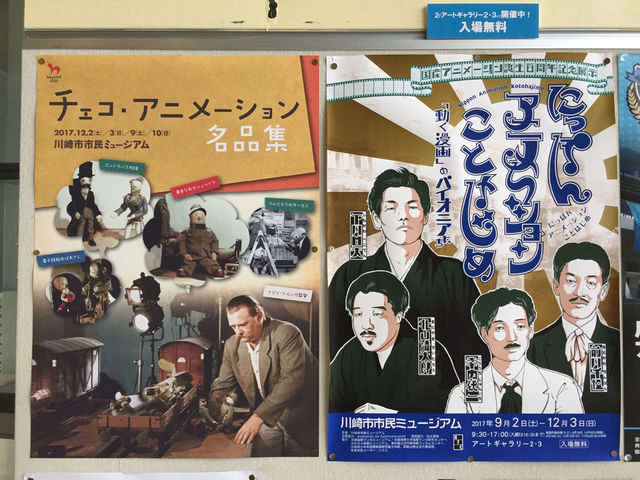

「にっぽんアニメーションことはじめ」展だが、この巡回では京都での初開催時の資料に、川崎市市民ミュージアムの収蔵資料が大幅に加わっており、階段上に扇型に広がる展示スペースを何室も使って展開されている。

京都での、小学校の教室を改装した空間にみっちりと展示されていた時よりも、美術館の展示という雰囲気がアップしてアカデミックな様相。

今回は展示物の目録が作成され、自由に持ち帰れるようになっており、一切何も無かった京都展よりも有難いが、目録と展示の順は必ずしも同じではないし、目録に図版や解説の類は一切無く、やはり残念ではある。

といって、展示内容についての解説を書くと、それは一冊の本になってしまうだろうし、難しいところではありますが。

この展示における、幸内純一の協力者である前川千帆(まえかわ・せんぱん)を加えた「4人のパイオニア」というコンセプト自体、新しい提唱であって、決してコンセンサスを得ているものではないし、ここは誰かに書籍もしくは学術発表の形で世に問うて欲しいものであります。

さて、今回は会場にも余裕があるので、1つ1つの資料もゆっくり読める。

改めて思うのは、草創期日本のアニメーション界では、その表現に対する批評がきちんと行われていたということ。

当時は短編作品で話よりも絵が動く面白さや滑稽さを見せていた故もあろうが、現在のアニメ批評がともすればテーマを中心に語られたりすることからすると、やはり思うことはある訳で。

例えば、現存する最古の国産アニメーションとして有名な『なまくら刀』の評は、「なまくら刀の高い評価」と題する展示資料によるとこんな風。

●「活動之世界」(2巻9号)(1917年)凸坊新画帳「試し斬」

「(略)駒数を惜しむ為め、人物の動作が甚だしく断続的になるのは見苦しい、この「ためし斬」はやや完全に甚の弊が除かれて、かなり人物の動きが尋常であった。言うまでもなく、線画の妙味は線にある。(略)現在の日本線画は此点に於て全て工夫を欠いて居る。」

●「活動写真雑誌」(3巻8号)(1917年)吉山旭光「写真短評「塙凹内新刀の巻」

「投げた小判や刀の鞘の動きがチト間延びしたのは撮影の駒数の関係であろう。」

(以上抜粋。題名や漢字等は原文のまま)

このように駒数にまで言及するから驚く。「線画の妙味は線にある」という指摘など、今の論者も認識の基礎に置いて然るべきもの。

他に印象に残ったのは「パイオニアたちも残したアニメーションの作り方」の展示資料。

歩くベティ・ブープ等を例に動画を誌上掲載しており、その雑誌のコピーを閲覧出来るのだが、いや、今も昔も同じですね。

展示は京都と同様に「未来へとつながってゆくもの」で締め括られる。

創作は常に以前に作られたものを土台に成り立つ。それは100年前も100年後も変わらない。として、その”不滅のレール”の先にあるものへの期待を込めて終わる。

非常に胸を打つ締め方だ。

そして、展示室の外には複数のテーブルと椅子が用意された「むかしの漫画を読んでみよう!」のコーナーが置かれている。

京都国際マンガミュージアム、京都精華大学国際マンガ研究センター、および個人蔵の貴重な古の漫画の数々。これはかなりすごい企画。

更に、川崎での独自の併催企画として、下川凹天一人に焦点を当てた「下川凹天 その、テンテンたる生涯」が並列のアートギャラリー2で開催。

凹天は日本初のアニメーション制作者として知られるが、81年の生涯でアニメーション制作はわずか1年半で、人生の大半を漫画家として生きた、漫画への情熱を終生持ち続けた人物である、とのこと。

我々はともすればアニメーション中心にものを見てしまうけれど、主催者の認識は正にここにあるようだ。

凹天の、奇人ともいえる若き日と、美貌の最初の妻(後に死別)との馴れ初めをかなり明け透けに取り上げた記事(細君についても)の展示もあり、昔は個人のプライバシーに対する配慮は今とは全く違っていた模様。あるいは漫画家であることも影響していたのかどうか。

観覧者は私を入れて3人程。平日の昼時はこんなものかもしれない。

この日は市内の小学生の遠足日なのか、私がミュージアムに着いた時と帰る時と、小学生の団体に会った。地域にゆかりの展覧会が同時にある為か、特に「ことはじめ展」に合わせた訳ではないようだった。

「ことはじめ」展の今後の巡回予定は無いそうだ。

国産アニメーション100年の節目に当たり、貴重な機会を作って下さり感謝致します。

ログインしてコメントを確認・投稿する