|

|

|

|

コメント(86)

分からない雑誌があってお聞きしたいのですが・・・。

「an」という雑誌をご存知の方いらっしゃいますか?

それを注文された方はどうも小池徹平くんの大ファンらしく

今まで予約された雑誌もすべて徹平くんが載っているものでした。

今回もこれから先の雑誌を全部予約されたのですが

10/28頃発売予定の「an」という雑誌も、と言われました。

ananではなく、またarでもないそうです。

ネットで徹平くんのファンサイトなども調べたのですが分かりませんでした。

また予約されたお客様もネットで見ただけらしく、どんな雑誌かも分からないとのこと。

お客様には「そういう雑誌が見当たらないのでお調べしてご連絡します」と

お待ちいただいてるのですが、誰も知らない状態です。

もしかしてCDショップ等のフリーペーパーみたいなものかとも思ったのですがこちらもよく分からず・・・。

ご存知の方いらしたらぜひ教えていただけませんか?

よろしくお願いいたします。

「an」という雑誌をご存知の方いらっしゃいますか?

それを注文された方はどうも小池徹平くんの大ファンらしく

今まで予約された雑誌もすべて徹平くんが載っているものでした。

今回もこれから先の雑誌を全部予約されたのですが

10/28頃発売予定の「an」という雑誌も、と言われました。

ananではなく、またarでもないそうです。

ネットで徹平くんのファンサイトなども調べたのですが分かりませんでした。

また予約されたお客様もネットで見ただけらしく、どんな雑誌かも分からないとのこと。

お客様には「そういう雑誌が見当たらないのでお調べしてご連絡します」と

お待ちいただいてるのですが、誰も知らない状態です。

もしかしてCDショップ等のフリーペーパーみたいなものかとも思ったのですがこちらもよく分からず・・・。

ご存知の方いらしたらぜひ教えていただけませんか?

よろしくお願いいたします。

初めまして、文庫担当しております雨と申します。

web-tonetsの活用について質問させて下さい。

うちはPOSレジなのに、スリップはどこの支店の人も皆、手作業で仕分けして、補充注文しているようです。(私も)

でもよく考えたら、実績参照で日付指定すれば売上げがリストアップされるのだから、それを見たほうが、仕分け作業するよりずっと時間短縮になるのでは?

と思いまして。。。

web-tonetsって売上げ冊数順にリストアップしたり、いろいろ使えるのに、

社長を始め、社員さんも利用の仕方を知らなくて、宝の持ち腐れになっているのです。

ただ、だからといってスリップを捨ててしまうと、ハンディで補充注文できなくなるので、リストを印刷しても、実際にはスリップは必要ですよね。。。

店にはPC一台しかないので、PCに張り付いてto-nets注文するわけにもいかないし。

効率のよい補充注文をされている方、どのようにしているのか

教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。<(_ _)>

web-tonetsの活用について質問させて下さい。

うちはPOSレジなのに、スリップはどこの支店の人も皆、手作業で仕分けして、補充注文しているようです。(私も)

でもよく考えたら、実績参照で日付指定すれば売上げがリストアップされるのだから、それを見たほうが、仕分け作業するよりずっと時間短縮になるのでは?

と思いまして。。。

web-tonetsって売上げ冊数順にリストアップしたり、いろいろ使えるのに、

社長を始め、社員さんも利用の仕方を知らなくて、宝の持ち腐れになっているのです。

ただ、だからといってスリップを捨ててしまうと、ハンディで補充注文できなくなるので、リストを印刷しても、実際にはスリップは必要ですよね。。。

店にはPC一台しかないので、PCに張り付いてto-nets注文するわけにもいかないし。

効率のよい補充注文をされている方、どのようにしているのか

教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。<(_ _)>

物凄く基本的な質問で大変恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

当店は九州の地方書店なので、雑誌・コミック・書籍の新刊のほぼ全てが、いわゆる「発売日」に入荷することはありません。

雑誌・コミックについては基本的に2日遅れ、書籍については1日遅れで朝入荷します。

そんな中、つい最近取次の日販が、一部の書籍銘柄について「優先出荷」という試みを開始したようです。

これはどうやら、地方でもいわゆる「発売日」に間に合うように新刊商品を出荷する試みのようで、今はどうやら試験的に行っているようなのですが。

そこで書店員歴のまだ浅い私はふと疑問に思いまして。

それは、そもそもなぜ地方には発売日に間に合うように新刊商品が入荷しないのか?ということです。

今までは、流通の問題で、各版元から取次への新刊搬入が「発売日」ギリギリの為、地方に配送されるまでのタイムラグが原因で、どうしても「発売日」に間に合うよう入荷させることができないのだと、一人で思い込んでいたのですが。

もしかしたら違うのかな?と疑問に思えてきました。

詳しいことをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願いします。

当店は九州の地方書店なので、雑誌・コミック・書籍の新刊のほぼ全てが、いわゆる「発売日」に入荷することはありません。

雑誌・コミックについては基本的に2日遅れ、書籍については1日遅れで朝入荷します。

そんな中、つい最近取次の日販が、一部の書籍銘柄について「優先出荷」という試みを開始したようです。

これはどうやら、地方でもいわゆる「発売日」に間に合うように新刊商品を出荷する試みのようで、今はどうやら試験的に行っているようなのですが。

そこで書店員歴のまだ浅い私はふと疑問に思いまして。

それは、そもそもなぜ地方には発売日に間に合うように新刊商品が入荷しないのか?ということです。

今までは、流通の問題で、各版元から取次への新刊搬入が「発売日」ギリギリの為、地方に配送されるまでのタイムラグが原因で、どうしても「発売日」に間に合うよう入荷させることができないのだと、一人で思い込んでいたのですが。

もしかしたら違うのかな?と疑問に思えてきました。

詳しいことをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願いします。

文庫担当、おつかれさまです。

文庫は管理がし易く(版型がほぼ同一で、通しナンバーが振っていて、一覧表がある)、内容が幅広くあるので、商品知識をつけるのに最適です。がんばってください。

と偉そうに書いてしまいましたが、わたしも文庫をいじったことがあるのはせいぜい4年(コミック2年/文芸2年/ビジネス1年/CP書1年他諸々フォローあり)ですが。ちなみに今は古書をやっています。

web-tonetsがどのようなシステムか分からないのと、雨さんの勤務している書店の規模が分からないので具体的にどうこう、という指摘がしにくいのですが……

自分は売上げは毎日プリントアウトして目を通していました。毎日の売上げと、1週間ごとの売上げで、だいたいの売れ行き傾向がつかめます。自分は発注のために毎日1時間〜2時間はパソコンに張り付いていました(笑) 自分の場合は社員ということもありましたが、必要な発注ならするべきだと思います。あるいはパソコンの増設を頼む……とか……。

あとは、文庫には優れたツール……一覧表があるので、それを最大限活用していました。文庫5大出版社(新潮・角川・講談・集英・文春)+早川・東京創元・光文社あたりは毎月1回、発売日直前に入荷するようなタイミングで一覧チェックをしていました。一覧表がない場合は、出版社に電話すればもらえますし、定期的に届くようにしてもらえるはずです。スケジュールを組んで、一覧チェックする日をカレンダーに書き込んでおけば、それほど大きな負担にならず日常業務に織り込めると思います。

棚のサイズに合わせて一覧発注書のランク+自分の趣味(笑)で棚を作ります。特に面陳商品は新刊関連/話題書関連以外はほぼ自分の趣味でした(それもどうかと思いますが)。

文庫に関しては注文でスリップを使ったことがありません。

自動発注を使っていたので、棚1の商品は自動発注。自動発注で漏れた商品を一覧発注でフォローするという形でした。

面陳商品や、フェア用・話題作などに関しては、大手出版社はそれぞれ専用のWeb注文用サイトがあり、そこのヒット率が高いので基本的に欲しい本をそこで注文していました。あとはFAXに電話、営業の人に直接頼む、などですね。何よりも欲しい(売りたい)本は複数の経路で何度も何度も発注しました。沢山入っても売り切る心意気で(笑

人見さん、こんにちは

>それは、そもそもなぜ地方には発売日に間に合うように新刊商品が入荷しないのか?ということです。

>今までは、流通の問題で、各版元から取次への新刊搬入が「発売日」ギリギリの為、地方に配送され

>るまでのタイムラグが原因で、どうしても「発売日」に間に合うよう入荷させることができないのだと、

>一人で思い込んでいたのですが。

その思い込みで、正解です。

私も札幌のお店です。

発売日の件では入社以来何百回、お客様に謝ってきたかわかりません。

出版社は本ができあがったら、最初に見本を持って取次店を訪れます。

(この時点でデータ入力する。それから1週間くらいで配本になる)

取次店との話で配本日と部数とが決まると、配本日にその部数が納品されます。

初版3万冊として、各取次に1万冊として50冊入りのダンボールで200箱になります(笑)。

その200箱を、配本の表にしたがって各地域の書店別にふりわけていくわけです。

基本的には書籍も雑誌も同じ仕組みのはずです。

だから、発売日を統一させようとすると、

1)取次に寝かせておく (スペースの関係で現実的ではない)

2)地域にあわせて、同一タイトルを3回にわけて納品する(コスト高につながる)

3)あらかじめ書店に送って発売協定で出庫を控えさせる(書店がわのスペース必要)

というような必要が出てきます。

いずれにせよ、発売日をあわせると東京近辺には2日前の情報しか載せられなくなる

ので、週刊誌などニュース性の強いものには不利です。マガジンハウスの雑誌は、

全国的に発売日を合わせてますが、あそこは2日遅れてもどうってことのない情報で

すから。

3)はハリーポッターや広辞苑などでやっている方法です。これもあまり増えると・・・

ネット社会になると「もう出てるって話題になっている」といわれることが増えました。

当日売れてるので追加出したらとっくに版元品切れになっていたり。

業界の事情もわかるので、発売日がずれるのもある程度はしかたないかなと思って

はいます。ただ、全国紙に広告出すときにはすこし地方書店のことを配慮してくれよな。

週刊ダイヤモンド・東洋経済の水曜発売は、出張ビジネスマンのみなさんエッという顔

をされます。

>それは、そもそもなぜ地方には発売日に間に合うように新刊商品が入荷しないのか?ということです。

>今までは、流通の問題で、各版元から取次への新刊搬入が「発売日」ギリギリの為、地方に配送され

>るまでのタイムラグが原因で、どうしても「発売日」に間に合うよう入荷させることができないのだと、

>一人で思い込んでいたのですが。

その思い込みで、正解です。

私も札幌のお店です。

発売日の件では入社以来何百回、お客様に謝ってきたかわかりません。

出版社は本ができあがったら、最初に見本を持って取次店を訪れます。

(この時点でデータ入力する。それから1週間くらいで配本になる)

取次店との話で配本日と部数とが決まると、配本日にその部数が納品されます。

初版3万冊として、各取次に1万冊として50冊入りのダンボールで200箱になります(笑)。

その200箱を、配本の表にしたがって各地域の書店別にふりわけていくわけです。

基本的には書籍も雑誌も同じ仕組みのはずです。

だから、発売日を統一させようとすると、

1)取次に寝かせておく (スペースの関係で現実的ではない)

2)地域にあわせて、同一タイトルを3回にわけて納品する(コスト高につながる)

3)あらかじめ書店に送って発売協定で出庫を控えさせる(書店がわのスペース必要)

というような必要が出てきます。

いずれにせよ、発売日をあわせると東京近辺には2日前の情報しか載せられなくなる

ので、週刊誌などニュース性の強いものには不利です。マガジンハウスの雑誌は、

全国的に発売日を合わせてますが、あそこは2日遅れてもどうってことのない情報で

すから。

3)はハリーポッターや広辞苑などでやっている方法です。これもあまり増えると・・・

ネット社会になると「もう出てるって話題になっている」といわれることが増えました。

当日売れてるので追加出したらとっくに版元品切れになっていたり。

業界の事情もわかるので、発売日がずれるのもある程度はしかたないかなと思って

はいます。ただ、全国紙に広告出すときにはすこし地方書店のことを配慮してくれよな。

週刊ダイヤモンド・東洋経済の水曜発売は、出張ビジネスマンのみなさんエッという顔

をされます。

>鋼平さま

ものすご〜く具体的かつご丁寧な回答、どうもありがとうございました!

自動発注は夏の100冊の時に一度実験的にしてもらったのですが、普段は一切していません。フェア登録とかランクの変動による登録が大変だとか、自動発注の対象かどうかの判別が大変だとか、余剰在庫を抱えるモトになるとかで。

PCも、設置場所・費用の問題で増設は不可能です。

なので、毎日毎日スリップを版元別に分けて、棚をウロウロして在庫数を見ながら、ハンディターミナルで注文。取次ぎにないものは電話で注文しています。

結局それが一番早くて便利みたいで。。(スリップ分けは大変だけれど)

一覧表チェックも、新潮はとくとくキャンペーンに参加しているので毎月、角川は営業さんが来て、してくれるので毎月しています。(やはり棚リフレッシュに参加している。配本がアップする為)

が、そのほかは、月1どころか何ヶ月も一覧表チェックできなかったりしています。

なにせ、110坪の規模の店で、少ない日で4万位、多い日で十数万の売上げなのですが、これを一人で担当しているので・・・(これって普通ですかね?)

だから、先日何ヶ月ぶりかで講談社のチェックしたらランク外のものがたくさんあって高ランクのものがたくさんなくて、びっくりしました。

棚はパンパンなのに^^;

スケジュールを組んでカレンダーに書いておく。これですね!来月からはこれを実行します。

それにしても、なるべく客注にならないようにとタイトル数を多くするよりも、

ランクDまでをCまでにしてでも、面陳をした方が、ずっと売れますね。最近の大発見でした。(~o~)思っていた以上の効果!

売上げを毎日、1週間ごとと見て、売れ行き傾向を掴むのも、大事ですね。

せっかくweb-tonetsでいろいろそういうことができるのを発見したので、見るようにします。

版元のサイトやFAX、営業さん、メディア化情報、いろいろなものにアンテナを張って、ですね。それは今でもやっているので、これでよかったのだと安心しました。

「近くの社長よりさいたまの鋼平さん!」ってくらい頼りになりました。

ありがとうございました!

ものすご〜く具体的かつご丁寧な回答、どうもありがとうございました!

自動発注は夏の100冊の時に一度実験的にしてもらったのですが、普段は一切していません。フェア登録とかランクの変動による登録が大変だとか、自動発注の対象かどうかの判別が大変だとか、余剰在庫を抱えるモトになるとかで。

PCも、設置場所・費用の問題で増設は不可能です。

なので、毎日毎日スリップを版元別に分けて、棚をウロウロして在庫数を見ながら、ハンディターミナルで注文。取次ぎにないものは電話で注文しています。

結局それが一番早くて便利みたいで。。(スリップ分けは大変だけれど)

一覧表チェックも、新潮はとくとくキャンペーンに参加しているので毎月、角川は営業さんが来て、してくれるので毎月しています。(やはり棚リフレッシュに参加している。配本がアップする為)

が、そのほかは、月1どころか何ヶ月も一覧表チェックできなかったりしています。

なにせ、110坪の規模の店で、少ない日で4万位、多い日で十数万の売上げなのですが、これを一人で担当しているので・・・(これって普通ですかね?)

だから、先日何ヶ月ぶりかで講談社のチェックしたらランク外のものがたくさんあって高ランクのものがたくさんなくて、びっくりしました。

棚はパンパンなのに^^;

スケジュールを組んでカレンダーに書いておく。これですね!来月からはこれを実行します。

それにしても、なるべく客注にならないようにとタイトル数を多くするよりも、

ランクDまでをCまでにしてでも、面陳をした方が、ずっと売れますね。最近の大発見でした。(~o~)思っていた以上の効果!

売上げを毎日、1週間ごとと見て、売れ行き傾向を掴むのも、大事ですね。

せっかくweb-tonetsでいろいろそういうことができるのを発見したので、見るようにします。

版元のサイトやFAX、営業さん、メディア化情報、いろいろなものにアンテナを張って、ですね。それは今でもやっているので、これでよかったのだと安心しました。

「近くの社長よりさいたまの鋼平さん!」ってくらい頼りになりました。

ありがとうございました!

>>IRQ ふくさん

早速のお答え有り難うございます!

すごく分かり易く教えて頂いたので、ようやく納得がいきました。

なるほど私が考えていたよりもっと色んな事情があって、やはり全国一斉発売というのは難しいことなんですね。

実は正直、「優先出荷」なんて出来るんだったら最初からすべての商品でやってくれよ!などと思っていたので少し反省しました。

IRQ ふくさんの仰るように、ネットが発達した昨今では、お客様がオンラインでいち早く情報を入手し来店されることが多くなったのですが、一方で地方は入荷が遅れるという事実をご存知のお客様はほとんどいらっしゃらないようで、当店でも毎日、当然のように東京発売日に雑誌やコミックの問い合わせをしてくるお客様が後を絶たない状況です。

そんな毎日にあると、やはりどうしても「なぜ発売日に新刊が入ってこないんだコンチクショウメ!」と思うことが多くなってしまっていたのですが、これからはお客様にも地道に説明していきたいと思います。

教えて頂いて本当に有り難うございました。

早速のお答え有り難うございます!

すごく分かり易く教えて頂いたので、ようやく納得がいきました。

なるほど私が考えていたよりもっと色んな事情があって、やはり全国一斉発売というのは難しいことなんですね。

実は正直、「優先出荷」なんて出来るんだったら最初からすべての商品でやってくれよ!などと思っていたので少し反省しました。

IRQ ふくさんの仰るように、ネットが発達した昨今では、お客様がオンラインでいち早く情報を入手し来店されることが多くなったのですが、一方で地方は入荷が遅れるという事実をご存知のお客様はほとんどいらっしゃらないようで、当店でも毎日、当然のように東京発売日に雑誌やコミックの問い合わせをしてくるお客様が後を絶たない状況です。

そんな毎日にあると、やはりどうしても「なぜ発売日に新刊が入ってこないんだコンチクショウメ!」と思うことが多くなってしまっていたのですが、これからはお客様にも地道に説明していきたいと思います。

教えて頂いて本当に有り難うございました。

人見さん、

>なるほど私が考えていたよりもっと色んな事情があって、やはり全国一斉発売というのは

>難しいことなんですね。

機会があれば、トーハンや日販の流通センターを見学するといいのですが、想像できないく

らいに大量のブツが動いています。

なぜ注文書に捺すハンコに「番線」があるのか?

というのは、鉄道のホームと同じように1番線、2番線ごとに並んでいる各書店行きのダン

ボールを見ていると一目瞭然だったりします。

====================================

20日発売の雑誌100タイトルがあったら、100の雑誌の出版社の責任者がすべて前日に

取次店に指定部数を納品しに行くということに成功しているわけです。著者の締切遅延も、

編集ミスも印刷屋のミスもすべて含んで、それでも発売日に出ない雑誌というのは年間に

数えるほどしかありません。

ついつい、「不着」「事故」のときしか意識しませんが、全国津図浦々の書店に1冊だけの

定期配本が間違いなく届くシステムというのは、ものすごく精巧なものです。

たまに「取次さんてすごいんだね」と担当者に言ってやってください。(いつも文句ばかり

じゃなくて)

>なるほど私が考えていたよりもっと色んな事情があって、やはり全国一斉発売というのは

>難しいことなんですね。

機会があれば、トーハンや日販の流通センターを見学するといいのですが、想像できないく

らいに大量のブツが動いています。

なぜ注文書に捺すハンコに「番線」があるのか?

というのは、鉄道のホームと同じように1番線、2番線ごとに並んでいる各書店行きのダン

ボールを見ていると一目瞭然だったりします。

====================================

20日発売の雑誌100タイトルがあったら、100の雑誌の出版社の責任者がすべて前日に

取次店に指定部数を納品しに行くということに成功しているわけです。著者の締切遅延も、

編集ミスも印刷屋のミスもすべて含んで、それでも発売日に出ない雑誌というのは年間に

数えるほどしかありません。

ついつい、「不着」「事故」のときしか意識しませんが、全国津図浦々の書店に1冊だけの

定期配本が間違いなく届くシステムというのは、ものすごく精巧なものです。

たまに「取次さんてすごいんだね」と担当者に言ってやってください。(いつも文句ばかり

じゃなくて)

わが社だけかもしれないのだが・・・・

最近、ISBNのことを「アイエス」と略して言う人がいて、イラついてます。

別のお店からの電話でそういう言い方をしている人がいてびっくりしたら

たちまち自分の店でも広まってきた。

元々がインターナショナルスタンダードブックナンバー(国際標準書籍番号)

を略しているのだから、それ以上省略することは許されない。国際標準って

ナンデスカいったい。せめてブックナンバーとおっしゃい。

言葉なんてもものはなるようにしかならないものなのだけれども、こういう

省略のしかたって、とてもDQNな感じがして嫌なのですよね。

ところで、そのISBNがどのようにして日本の出版業界で採用されるように

なったか、反対運動があったかを書いた本がこれ。

『日本の出版流通における書誌情報 物流情報のデジタル化とその歴史的意義』

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4780801117.html

元A屋書店人だった著者の労作です。6

「現役本屋さん苦悩の会」に書こうと思ったが、あそこは人が多すぎるので、こちら

にグチをこぼして行きます。

最近、ISBNのことを「アイエス」と略して言う人がいて、イラついてます。

別のお店からの電話でそういう言い方をしている人がいてびっくりしたら

たちまち自分の店でも広まってきた。

元々がインターナショナルスタンダードブックナンバー(国際標準書籍番号)

を略しているのだから、それ以上省略することは許されない。国際標準って

ナンデスカいったい。せめてブックナンバーとおっしゃい。

言葉なんてもものはなるようにしかならないものなのだけれども、こういう

省略のしかたって、とてもDQNな感じがして嫌なのですよね。

ところで、そのISBNがどのようにして日本の出版業界で採用されるように

なったか、反対運動があったかを書いた本がこれ。

『日本の出版流通における書誌情報 物流情報のデジタル化とその歴史的意義』

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4780801117.html

元A屋書店人だった著者の労作です。6

「現役本屋さん苦悩の会」に書こうと思ったが、あそこは人が多すぎるので、こちら

にグチをこぼして行きます。

こでまりさま

はじめまして。

書店で働きたい、というのはバイトという意味ではなく就職という意味でしょうか?

うちの書店は年中無休ですのでお休みは完全に不定期です。

ですがお互いに都合を付け合って、できるだけ希望する日にお休みを取れるようにシフトは組んでいます。

主婦のパートさんや学生のバイトさんは、どうしても土日や試験週間などはお休みしてしまいますので、社員はできるだけそれをフォローするような休日になりがちですね。

ですが事前に周りに相談などして連休を取らせてもらこともありますよ。

これは書店だけでなく、最近のサービス業ならきっとどこも同じ状況なのだと思いますしね。

きちんと土日に休みたい、とかGWは暦通りの連休が欲しい、等を希望されるのでしたらサービス業はお勧めしません。

人が遊ぶ場所で働くのがサービス業ですから(笑)。

私は社員ですのでGWも年末年始も常に出勤しています。

・・・というか、人の多い休日に休むより、人の少ない平日に休む方が楽チンでもう慣れてしまいました。

ですがバイトとしてなら、ある程度は希望する休みを取らせてもらえると思います。

接客はもう慣れです!

私も学生の頃に接客のバイトをしたこともないのに、こんな業種についてしまって最初はどうしようかと思いましたが、いつの間にか慣れるものですよ。

私がバイトさんたちを見てて思うのはマニュアルどおりの「いらっしゃませ」「カバーお付けしますか」「ありがとうございました」しか言わない人は、いつまでも接客がぎこちないですね。

常連さんに「いつもありがとうございます」って笑って言えるくらいになれば、接客なんて平気になると思います。

ただ、とも@江戸村参加さんの言われるように、声が小さいと自信なさそうに見えてしまうので、最初のうちは意識して大きめの声を出すようにすれば接客もきっと楽しくなりますよ^^

長々書いてしまいましたが、ぜひ頑張ってくださいね。

はじめまして。

書店で働きたい、というのはバイトという意味ではなく就職という意味でしょうか?

うちの書店は年中無休ですのでお休みは完全に不定期です。

ですがお互いに都合を付け合って、できるだけ希望する日にお休みを取れるようにシフトは組んでいます。

主婦のパートさんや学生のバイトさんは、どうしても土日や試験週間などはお休みしてしまいますので、社員はできるだけそれをフォローするような休日になりがちですね。

ですが事前に周りに相談などして連休を取らせてもらこともありますよ。

これは書店だけでなく、最近のサービス業ならきっとどこも同じ状況なのだと思いますしね。

きちんと土日に休みたい、とかGWは暦通りの連休が欲しい、等を希望されるのでしたらサービス業はお勧めしません。

人が遊ぶ場所で働くのがサービス業ですから(笑)。

私は社員ですのでGWも年末年始も常に出勤しています。

・・・というか、人の多い休日に休むより、人の少ない平日に休む方が楽チンでもう慣れてしまいました。

ですがバイトとしてなら、ある程度は希望する休みを取らせてもらえると思います。

接客はもう慣れです!

私も学生の頃に接客のバイトをしたこともないのに、こんな業種についてしまって最初はどうしようかと思いましたが、いつの間にか慣れるものですよ。

私がバイトさんたちを見てて思うのはマニュアルどおりの「いらっしゃませ」「カバーお付けしますか」「ありがとうございました」しか言わない人は、いつまでも接客がぎこちないですね。

常連さんに「いつもありがとうございます」って笑って言えるくらいになれば、接客なんて平気になると思います。

ただ、とも@江戸村参加さんの言われるように、声が小さいと自信なさそうに見えてしまうので、最初のうちは意識して大きめの声を出すようにすれば接客もきっと楽しくなりますよ^^

長々書いてしまいましたが、ぜひ頑張ってくださいね。

■書店員のお仕事に関する質問です。

私SUNは

現在、書店員歴14年目です。

一応、店長職の経験もあるのですが

最近、自らの書店員としての将来について思案中です。

と言うのも、

私SUNの勤める書店チェーンは

チェーンといっても100坪規模の書店が5店舗という

小さな会社なので

「店長」の先のポストが無いのです。

会社といっても

社内には総務や人事などの部署も一切ありませんし。

そこで教えて頂きたいのですが

部門担当〜書店店長

と経験した上で

さらに書店員として成長して行くのには

どういう方向性があるのでしょうか?

また、

複数店舗の「エリアマネージャー」や

「書籍のバイヤー」といったお仕事をするには

どのようなスキルが必要なのか?

実際の業務内容は、どんな事をしておられるのか?

お詳しい方おられましたら

ご説明頂けないでしょうか?

よろしくお願い致します。

私SUNは

現在、書店員歴14年目です。

一応、店長職の経験もあるのですが

最近、自らの書店員としての将来について思案中です。

と言うのも、

私SUNの勤める書店チェーンは

チェーンといっても100坪規模の書店が5店舗という

小さな会社なので

「店長」の先のポストが無いのです。

会社といっても

社内には総務や人事などの部署も一切ありませんし。

そこで教えて頂きたいのですが

部門担当〜書店店長

と経験した上で

さらに書店員として成長して行くのには

どういう方向性があるのでしょうか?

また、

複数店舗の「エリアマネージャー」や

「書籍のバイヤー」といったお仕事をするには

どのようなスキルが必要なのか?

実際の業務内容は、どんな事をしておられるのか?

お詳しい方おられましたら

ご説明頂けないでしょうか?

よろしくお願い致します。

わたしは部門担当→書店店長ときているところです。

ですので、具体的な業務内容は分かりませんが、わたしの勤めている会社では、店長の上にはエリアマネージャー(AM)がいて、その上には店舗運営部というものがあります。書籍のバイヤーは店舗運営とはまた独立した部署になりまして、商品戦略室と名乗っています。

店長より上になりますと、商品をいじることは基本的になくなります。

人の管理、店舗の管理、仕入の交渉等が主になります。

エリアマネージャーのスキルとしては、販売士の資格がほぼ該当すると思います。

書籍のバイヤーは主に版元・取次との交渉を一手に引き受けています。新商品・注目商品のチェーン全体での一括仕入れ、掛け率の交渉、返品率の交渉等です。

どちらも店舗従業員がより売場に集中できる環境を整えるためにある、と考えると分かり易いと思います。まぁ、実際できているかというと……(ごにょごにょ

書籍のバイヤーは、どうしても会社を代表して交渉する、という形になると思うので、個人としてスキル習得を目指すのなら店舗運営・エリアマネージャーとしてのスキルを伸ばすことで効率化・業務拡大を図っていくのがよいのではないでしょうか。

ただ、上記からもお分かりのように、どちらも『書店員』というよりも『経営者』のスキルとなってきます。扱う対象は『本』ではなく『人』『数値』になります。書店員は本が好きでこの業界に入った人が多いので、現場から離れるのに心理的抵抗が強い人が多いのではないでしょうか。

本好きでない経営者が書店の運営を見ると、どうしても店が金太郎飴化していきます。それがチェーンストアという考え方の基本ですから。各店の個性を保ったうえでチェーン展開する、という現場と経営のバランスを取ることのできる人材は、やはり本好きで現場を経験した人が経営してこそ出てくるのでは、という気がします。

以上、参考になるかは分かりませんが、自社の話と自分の感想を述べさせていただきました。

……まぁ、えらそうなことを書いておきながらわたし個人は現場第一で運営・数値をあまり気にしないのでよく怒られますが。

>鋼兵さん

お疲れ様です&お久しぶりです。

いつもながら

丁寧かつ分かりやすい御説明、ありがとうございます。

私SUNも本が好きで書店員になったので

現場で売場を作りこんでいくのが3度の飯より大好きですし

書店店長という立場が物足りない訳ではないのですが、

うちの会社の場合、厳しい経営状況の影響で

かれこれ10年、昇給がなく・・・

なーんて、

あたかも新文化で不定期連載されている

『傷だらけの店長』みたいな話はさておいて・・・

もう少しお教え頂きたいのですが

店長とエリアマネージャーとの具体的な違いは何でしょうか?

例えば

店舗の問題点を発見し

問題点の改善をし、

売上UPを図る。

などは、店長として当然の職務だと思うのですが

エリアマネージャーの場合、

店長とはまた違った視点からのアプローチとかがあるのでしょうか?

それとも

鋼兵さんのように優秀な店長さんにとっては

エリアマネージャーなんてうっとうしいだけの……(ごにょごにょ

お疲れ様です&お久しぶりです。

いつもながら

丁寧かつ分かりやすい御説明、ありがとうございます。

私SUNも本が好きで書店員になったので

現場で売場を作りこんでいくのが3度の飯より大好きですし

書店店長という立場が物足りない訳ではないのですが、

うちの会社の場合、厳しい経営状況の影響で

かれこれ10年、昇給がなく・・・

なーんて、

あたかも新文化で不定期連載されている

『傷だらけの店長』みたいな話はさておいて・・・

もう少しお教え頂きたいのですが

店長とエリアマネージャーとの具体的な違いは何でしょうか?

例えば

店舗の問題点を発見し

問題点の改善をし、

売上UPを図る。

などは、店長として当然の職務だと思うのですが

エリアマネージャーの場合、

店長とはまた違った視点からのアプローチとかがあるのでしょうか?

それとも

鋼兵さんのように優秀な店長さんにとっては

エリアマネージャーなんてうっとうしいだけの……(ごにょごにょ

>店長とエリアマネージャーとの具体的な違いは何でしょうか?

店長とエリアマネージャーの職務の違いは、管轄する範囲・ボリュームの違いで、 業務の内容は基本的には同じになる……そうです(聞いてきた(笑))。むしろ、そのエリアマネージャーの上の販売促進部が全体を見渡すような業務を担当しています。

なんとなく、こういった場所で自社の組織形態を書くのはマズい気もしますが、気にしないでいきましょう。一応、大雑把に、

・店舗運営部

・商品部

・管理部

と分かれています。

そしてそれぞれの下に

・店舗運営部

・営業管理

・販売促進

・統括AM(エリアマネージャー)

・統括店長

・部門店長

・商品部

・バイヤー

・スーパーバイザー

・管理部

・総務

・人事

・経理

・情報システム

などがあります。

エリアマネージャーの上に「販売促進」と「営業管理」がありますが、それぞれの仕事内容的には

「営業管理」

・営業管理(営業方針・販売予算の編成や修正、評価基準の作成)

・情報伝達(方針伝達、運営マニュアルの作成)

・店舗運営(営業会議体の運営、情報の伝達)

・商品センター(会社物流戦略の構築、物流費の統括管理)

「販売促進」

・販売活動(年間広告・宣伝計画の作成、販売促進効果測定、販促ツールの作成提供)

・Web企画(webの企画運営、分析と対策、保守メンテナンス)

・自社カード(獲得キャンペーンの推進、企画立案)

となります。エリアマネージャー以下は「販売管理」「商品管理」「組織管理」「人事管理」「経理管理」「保金管理」「店舗管理」「庶務管理」などが業務となり、部門店長なら自部門内の、統括店長なら店舗内の、エリアマネージャーなら担当エリア全体のそれぞれの数値状況を把握するのが仕事になります。

SUNさんのイメージしているエリアマネージャーの業務は「営業管理」+「販売管理」といったもののような気がします。

具体的な違いとしては店長は「数値管理」、その上は「企画管理」といったところでしょうか。正直、うちの会社もまだまだ現場がその場その場で企画を考えているようなところがありますが、チェーン展開としては本部が企画を立案し、現場はそれを水平展開する、という形が正しいのでしょうね。それをほぼできているのは未来屋さんなんかじゃないかと思ったりします。

とまあ、こんなところでいかがでしょう?

皆さんは責任販売制について、どう思われますか?

また、再販制度維持や委託精度について・・・

出版流通の本を読むと、出版不況を招いたのは再販制度と委託制度だと言及されている事が多いですが、

現在、働いておられる書店員さん達のお声が聞きたいです。

私個人的(元書店員・現在休み中)に考えるとたたでさえ、

落ち込み気味の出版業界が余計混乱状態に陥るのではと感じてしまいます。

出版社、書店、取次からみたそれぞれのメリット、デメリットについて、また出版業界全体としてはどうなるのか・・・

難しい問題ではありますが、再販制度の廃止はこれからどのように検討されるのでしょうか。

そのほか、取次ぎ、出版社に望むこと等、ありましたら教えて頂きたいです。

また、再販制度維持や委託精度について・・・

出版流通の本を読むと、出版不況を招いたのは再販制度と委託制度だと言及されている事が多いですが、

現在、働いておられる書店員さん達のお声が聞きたいです。

私個人的(元書店員・現在休み中)に考えるとたたでさえ、

落ち込み気味の出版業界が余計混乱状態に陥るのではと感じてしまいます。

出版社、書店、取次からみたそれぞれのメリット、デメリットについて、また出版業界全体としてはどうなるのか・・・

難しい問題ではありますが、再販制度の廃止はこれからどのように検討されるのでしょうか。

そのほか、取次ぎ、出版社に望むこと等、ありましたら教えて頂きたいです。

璃人=lapis 様

再販制度についてですが、諸説いろいろあるものの、

私の個人的意見としては、再販制度のなし崩し的な崩壊は時間の

問題だと思います。

大日本印刷および、講談社、小学館、集英社などの出版大手企業が

DNPグループとして、図書館流通センター、丸善、ジュンク堂書店を

相次いで子会社化、主婦の友社の筆頭株主になり、ブックオフへの

出資も決めました。

今月19日にはブックオフと、その傘下の青山ブックセンター

が、新刊・古本共存の書店を名古屋市港区にオープンしました。

こうした動きは、基本的には返品増による、本の大量廃棄削減が

目的のようですが、今後、書店流通の基本ライン、印刷・出版・小売

の寡占化や、新本・古本の複合が進むのは避けられないのではないか

と思います。

当然ながら、古本には再販制度は適用されません。こうした出版業界

の最大手が古本流通を促進すれば、事実上、末端の書店同士の価格競争

が発生し、大日本印刷をトップとするDNPグループに属する書店が、

優位を占めてくるのは避けられないでしょう。

再販制度自体は維持されると思いますが、事実上意味を成さなくなり、

地方の新刊本のみの書店は、どんどん厳しい状態に追い込まれていくの

ではないかと思います。

大手出版社としては、返品ロスをブックオフへ流す事を計算に入れて

増刷できるので、安定した発行部数を計算でき、効率が上がるでしょう。

大日本印刷は、それによってやはり安定した印刷受注を受けられると

いうメリットがあります。

ブックオフとしても、買取以外の仕入れルートを確保でき、品揃えを

充実させられるというメリットを得る事ができます。

しかし、DNPグループに属さない、一般書店については、メリット

があるでしょうか?

大日本印刷の幹部は、ロングテール理論がアマゾンによって証明された

と考えており、オンデマンド出版も視野に入れていると言っています。

書店業界トップに立ったDNPグループが、ロングテール理論に沿って

出版業界の活路を見い出そうとしていると言うことは、相当な規模の在庫

を持たなければ、競争に負けると言うことになり、中小書店は取り残される

事になります。

最近、アメリカで爆発的な成功を収めた電子書籍キンドルは、すでに

日本への進出を準備しています。キンドルは再販制度の適用外であり、

日本の多くを占める弱小出版社としては、返品ロスのないキンドルに

版権を提供する事に、魅力を感じるかもしれません。

また、グーグルによる書籍データベース化は、いちおう今のところ、

日本での導入は見送られましたが、今後も圧力がかかるのは必至であり、

キンドルと同じように、書籍のネット配信の流れは今後も進むでしょう。

書籍のネット配信もやはり、再販制度の適用外となり、末端の書店に

とっては、今後再販制度が維持されようとも、再販適用外の書籍を扱わ

なければ経営を維持できなくなるのではないかと思います。

一部出版社が、そうした中小書店の状況を鑑み、再販適用外の書籍を

流通させるケースも出てくるのではないかと推測します。

その時点で、再販制度は事実上の崩壊を迎える事になるでしょう。

もちろん、これは単なる推測に過ぎませんし、書店側団体からの、

何らかの対応策が出て来る可能性も大いにあります。

しかし、今のところは先行きはあまり良くないというのが、私の

個人的意見です。

ちょっと飛躍しすぎた推測かもしれませんので、ご批判・ご反論等

ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

長文で失礼いたしました。

再販制度についてですが、諸説いろいろあるものの、

私の個人的意見としては、再販制度のなし崩し的な崩壊は時間の

問題だと思います。

大日本印刷および、講談社、小学館、集英社などの出版大手企業が

DNPグループとして、図書館流通センター、丸善、ジュンク堂書店を

相次いで子会社化、主婦の友社の筆頭株主になり、ブックオフへの

出資も決めました。

今月19日にはブックオフと、その傘下の青山ブックセンター

が、新刊・古本共存の書店を名古屋市港区にオープンしました。

こうした動きは、基本的には返品増による、本の大量廃棄削減が

目的のようですが、今後、書店流通の基本ライン、印刷・出版・小売

の寡占化や、新本・古本の複合が進むのは避けられないのではないか

と思います。

当然ながら、古本には再販制度は適用されません。こうした出版業界

の最大手が古本流通を促進すれば、事実上、末端の書店同士の価格競争

が発生し、大日本印刷をトップとするDNPグループに属する書店が、

優位を占めてくるのは避けられないでしょう。

再販制度自体は維持されると思いますが、事実上意味を成さなくなり、

地方の新刊本のみの書店は、どんどん厳しい状態に追い込まれていくの

ではないかと思います。

大手出版社としては、返品ロスをブックオフへ流す事を計算に入れて

増刷できるので、安定した発行部数を計算でき、効率が上がるでしょう。

大日本印刷は、それによってやはり安定した印刷受注を受けられると

いうメリットがあります。

ブックオフとしても、買取以外の仕入れルートを確保でき、品揃えを

充実させられるというメリットを得る事ができます。

しかし、DNPグループに属さない、一般書店については、メリット

があるでしょうか?

大日本印刷の幹部は、ロングテール理論がアマゾンによって証明された

と考えており、オンデマンド出版も視野に入れていると言っています。

書店業界トップに立ったDNPグループが、ロングテール理論に沿って

出版業界の活路を見い出そうとしていると言うことは、相当な規模の在庫

を持たなければ、競争に負けると言うことになり、中小書店は取り残される

事になります。

最近、アメリカで爆発的な成功を収めた電子書籍キンドルは、すでに

日本への進出を準備しています。キンドルは再販制度の適用外であり、

日本の多くを占める弱小出版社としては、返品ロスのないキンドルに

版権を提供する事に、魅力を感じるかもしれません。

また、グーグルによる書籍データベース化は、いちおう今のところ、

日本での導入は見送られましたが、今後も圧力がかかるのは必至であり、

キンドルと同じように、書籍のネット配信の流れは今後も進むでしょう。

書籍のネット配信もやはり、再販制度の適用外となり、末端の書店に

とっては、今後再販制度が維持されようとも、再販適用外の書籍を扱わ

なければ経営を維持できなくなるのではないかと思います。

一部出版社が、そうした中小書店の状況を鑑み、再販適用外の書籍を

流通させるケースも出てくるのではないかと推測します。

その時点で、再販制度は事実上の崩壊を迎える事になるでしょう。

もちろん、これは単なる推測に過ぎませんし、書店側団体からの、

何らかの対応策が出て来る可能性も大いにあります。

しかし、今のところは先行きはあまり良くないというのが、私の

個人的意見です。

ちょっと飛躍しすぎた推測かもしれませんので、ご批判・ご反論等

ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

長文で失礼いたしました。

GONさん、こんにちは。

>現在、雑誌担当なんですが、MOOKを返品する際、どのような基準で選ばれて売場の棚から

>抜いていますか?

>1・売れてない

>2・出てまもない

>くらいの基準でしか出来ておらず、もう少しはっきりした基準で考えたいと思い、レスしました。

とりあえず、その方法で正解です。

時代の流行とか、お客さんの傾向みたいなものがつかめればもっとバッサリ返せるようになる

でしょうけど、今のところは売れなさそうなもの、出てしばらくたったものを返していくしかないと

思います。それから、私は他社の後追い企画とかで作り手の愛情が感じられないものは早め

に返品することにしています。

>現在、雑誌担当なんですが、MOOKを返品する際、どのような基準で選ばれて売場の棚から

>抜いていますか?

>1・売れてない

>2・出てまもない

>くらいの基準でしか出来ておらず、もう少しはっきりした基準で考えたいと思い、レスしました。

とりあえず、その方法で正解です。

時代の流行とか、お客さんの傾向みたいなものがつかめればもっとバッサリ返せるようになる

でしょうけど、今のところは売れなさそうなもの、出てしばらくたったものを返していくしかないと

思います。それから、私は他社の後追い企画とかで作り手の愛情が感じられないものは早め

に返品することにしています。

>ですがまだ1週間前に始めたばかりなのにやめたいなんて言っていいのでしょうか?

>今真剣に悩んでいます。

こんにちは、蘭楓さん。はじめまして。

一般論をいえば「学生の本分は勉強である」です。

そして、「バイトなんてそんなもん」です。

50通の履歴書の中から10人面接して3人を採っても、研修が終わると

一人しか残ってなかったりします。

ただ、ここで相談する以上は、バイトはそれなりにきちんとやりたいと

思っているのでしょう。進級がヤバいのはどのくらいヤバいのか、よく

わかりませんが、バイトのシフトを軽くしてその分、勉強と両立させる

ことができないか、店長さんと相談してみてはいかがでしょうか。

本屋のバイトで学ぶことも、また多いと思います。

>今真剣に悩んでいます。

こんにちは、蘭楓さん。はじめまして。

一般論をいえば「学生の本分は勉強である」です。

そして、「バイトなんてそんなもん」です。

50通の履歴書の中から10人面接して3人を採っても、研修が終わると

一人しか残ってなかったりします。

ただ、ここで相談する以上は、バイトはそれなりにきちんとやりたいと

思っているのでしょう。進級がヤバいのはどのくらいヤバいのか、よく

わかりませんが、バイトのシフトを軽くしてその分、勉強と両立させる

ことができないか、店長さんと相談してみてはいかがでしょうか。

本屋のバイトで学ぶことも、また多いと思います。

蘭楓さん。

入社30ウン年のオジサンですが、私も春から通信教育をはじめました。

今も、パソコンのスピーカーから、通信教育の講義が流れています。

はっきりいって通信教育をナメてますね。

>実はそうなんです!

>やっと仕事になれてきて辛いし疲れるけど楽しく感じ始めたところなんですぴかぴか(新しい)

>だからせめてもう少しでもやりたいとは思ったのですが…(-.-;)

はじめて一週間なら、まだ身体が慣れてないので疲れて当たり前です。

私は本屋に勤めだして1ヶ月くらいは、仕事が終わるとご飯を食べて家に帰って

バタンキューだったことを覚えています。それがしばらくすると仕事が終わって

友だちと遊んだり、映画をみたり、買い物に行ったり、喫茶店に立ち寄ったりと

いうことができるようになりました。

とりあえず、勉強は休みの日にやることにして、1か月間、仕事を続けてみてください。

そのうち、身体が慣れてきたら、できるようになると思います。

それでも無理であれば、その時に考えても遅くはないです。

入社30ウン年のオジサンですが、私も春から通信教育をはじめました。

今も、パソコンのスピーカーから、通信教育の講義が流れています。

はっきりいって通信教育をナメてますね。

>実はそうなんです!

>やっと仕事になれてきて辛いし疲れるけど楽しく感じ始めたところなんですぴかぴか(新しい)

>だからせめてもう少しでもやりたいとは思ったのですが…(-.-;)

はじめて一週間なら、まだ身体が慣れてないので疲れて当たり前です。

私は本屋に勤めだして1ヶ月くらいは、仕事が終わるとご飯を食べて家に帰って

バタンキューだったことを覚えています。それがしばらくすると仕事が終わって

友だちと遊んだり、映画をみたり、買い物に行ったり、喫茶店に立ち寄ったりと

いうことができるようになりました。

とりあえず、勉強は休みの日にやることにして、1か月間、仕事を続けてみてください。

そのうち、身体が慣れてきたら、できるようになると思います。

それでも無理であれば、その時に考えても遅くはないです。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

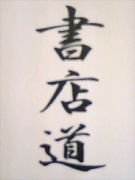

書店道 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-