|

|

|

|

コメント(9)

私は他の方に教示できるほど専門的に勉強していないので申し訳ありません。

当たり障りのないことを述べさせていただきます。

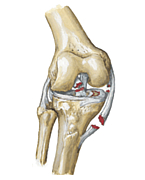

病態的には腸脛靭帯が大腿骨外顆を繰り返し乗り越えるために微細な炎症が発生して疼痛を訴えているのだと考えています。

原則的には局所のIcingや外用、運動の中止or制限をする必要があると考えますが、

ランナー膝の方は腸脛靭帯にTightnessが見られ、骨盤後傾位、外側重心になりやすい印象を受けます。

軽症例ではストレッチングだけで疼痛が改善みられる事もあります。

中程度の方した私は診たことがないですが、他のチェックポイントはスクワットやフロントランジ動作でKnee-inしていないか、片脚立位で体幹の安定性があるかなどをみます。

骨盤後傾が長く続いている方は殿筋の出力が落ちている可能性が高いため、腹臥位で殿筋の筋力(左右差で判定)を診ています。

殿筋の筋力が低下(左右差あり)してる場合はより外側重心に陥りやすく腸脛靭帯のTightnessを惹起しやすいと考えております。

殿筋に対してのアプローチはHip Liftや腹臥位でKnee90°屈曲位にての伸展エクササイズの施行しています。

ITTはテニスボールを使用したセルフストレッチ、立位でのセルフストレッチの指導しています。

初期はパートナーストレッチや筋膜リリース系も有効と考えております。

当たり障りのないことを述べさせていただきます。

病態的には腸脛靭帯が大腿骨外顆を繰り返し乗り越えるために微細な炎症が発生して疼痛を訴えているのだと考えています。

原則的には局所のIcingや外用、運動の中止or制限をする必要があると考えますが、

ランナー膝の方は腸脛靭帯にTightnessが見られ、骨盤後傾位、外側重心になりやすい印象を受けます。

軽症例ではストレッチングだけで疼痛が改善みられる事もあります。

中程度の方した私は診たことがないですが、他のチェックポイントはスクワットやフロントランジ動作でKnee-inしていないか、片脚立位で体幹の安定性があるかなどをみます。

骨盤後傾が長く続いている方は殿筋の出力が落ちている可能性が高いため、腹臥位で殿筋の筋力(左右差で判定)を診ています。

殿筋の筋力が低下(左右差あり)してる場合はより外側重心に陥りやすく腸脛靭帯のTightnessを惹起しやすいと考えております。

殿筋に対してのアプローチはHip Liftや腹臥位でKnee90°屈曲位にての伸展エクササイズの施行しています。

ITTはテニスボールを使用したセルフストレッチ、立位でのセルフストレッチの指導しています。

初期はパートナーストレッチや筋膜リリース系も有効と考えております。

久しぶりにコメント書かせて頂きます。

あくまでも、1症例に過ぎませんが、以前、習慣性の膝蓋骨外方脱臼の症例経験があります。その方の症状がトピ主様の御報告例に似ているように感じました。

今回のケースと同じかどうかは分かりませんが、その際の異常音は、大腿骨外側顆の隆起部と膝蓋骨裏面との接触によるものかと、音だけでなく、触診としても触れました。

結果的に私にできたのは運動痛の除去のみで、脱臼の習慣性を改善する事も、ある条件下(表現しづらいので割愛させて頂きます)においての異常音を消すことも出来ませんでした。(今から20年ほど前の話なので、異常音を小さく出来たとの記憶はあるのですが、詳細は語れません)

あくまでも、1症例に過ぎませんが、以前、習慣性の膝蓋骨外方脱臼の症例経験があります。その方の症状がトピ主様の御報告例に似ているように感じました。

今回のケースと同じかどうかは分かりませんが、その際の異常音は、大腿骨外側顆の隆起部と膝蓋骨裏面との接触によるものかと、音だけでなく、触診としても触れました。

結果的に私にできたのは運動痛の除去のみで、脱臼の習慣性を改善する事も、ある条件下(表現しづらいので割愛させて頂きます)においての異常音を消すことも出来ませんでした。(今から20年ほど前の話なので、異常音を小さく出来たとの記憶はあるのですが、詳細は語れません)

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

運動器疾患を考える会 更新情報

-

最新のイベント

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

運動器疾患を考える会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 77421人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 209456人

- 3位

- 食べ物写真をつい撮ってしまう人

- 19956人