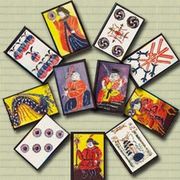

「うんすんかるた」のヴァージョンアップ版である「すんくんかるた」は

6スート×16ランク+専用テンカ(ジョーカー)=97枚

の構成です。

多くの解説では「プレイされた形跡が見られない」とのことで、考察が放置されていますが

私は「専用テンカ」がある時点で、少なくとも「プレイされることを前提」で考案されたと考えています。

以下は、滴水美術館(および山口吉郎兵衛『うんすんかるた』1961)収納の

江戸中期以前の『すんくんかるた版木』に書かれた内容です。

参考:http://

すんくんかるた

一 うちやうはうんすんかるたのことくなり

矢はゐすとおなし事なり

うんすんとうちあかるをうんすんくんとあかるなり

うんはさひわい すんはしんかなり くんは君子なり きみとうちあかりおさむる也

下立売通

車や町の角

きやうしや

四郎兵衛

つまり……

「打ち方はウンスンカルタとほぼ同じ」

「6つめのスートの矢は長物(イスと同じ)」

「ウンは幸、スンは臣下、クンは君子」

「ウンスンカルタではウン→スンとランクが上がるように

スンクンカルタでは、さらにそこから→クンと上がって、終了となる」

ゲームデザイナー:経紙屋の四郎兵衛

住所:下立売通(京都府京都市上京区東橋詰町)と車屋町通の交差点

http://

http://

だそうです。

ここから「すんくんかるた」のプレイ法が見えてきそうです。

以下、考察してみます。

6スート×16ランク+専用テンカ(ジョーカー)=97枚

の構成です。

多くの解説では「プレイされた形跡が見られない」とのことで、考察が放置されていますが

私は「専用テンカ」がある時点で、少なくとも「プレイされることを前提」で考案されたと考えています。

以下は、滴水美術館(および山口吉郎兵衛『うんすんかるた』1961)収納の

江戸中期以前の『すんくんかるた版木』に書かれた内容です。

参考:http://

すんくんかるた

一 うちやうはうんすんかるたのことくなり

矢はゐすとおなし事なり

うんすんとうちあかるをうんすんくんとあかるなり

うんはさひわい すんはしんかなり くんは君子なり きみとうちあかりおさむる也

下立売通

車や町の角

きやうしや

四郎兵衛

つまり……

「打ち方はウンスンカルタとほぼ同じ」

「6つめのスートの矢は長物(イスと同じ)」

「ウンは幸、スンは臣下、クンは君子」

「ウンスンカルタではウン→スンとランクが上がるように

スンクンカルタでは、さらにそこから→クンと上がって、終了となる」

ゲームデザイナー:経紙屋の四郎兵衛

住所:下立売通(京都府京都市上京区東橋詰町)と車屋町通の交差点

http://

http://

だそうです。

ここから「すんくんかるた」のプレイ法が見えてきそうです。

以下、考察してみます。

|

|

|

|

コメント(27)

↑「指す」→「刺す」の間違い。

さて、専用テンカがあると、どうなるでしょうか?

うんすんかるたのテンカは、パオのスートに属すため、パオが絵(切り札)になった場合「絵が1枚少なくなる」という難点がありました。また死に絵によって、さらに絵が死ぬことがあります。ロバわない場合、さらに1枚減ります。これはプレイするディールによって「常に切り札の枚数(割合)が異なる」ことを意味しています(12枚から16枚のいずれか)。

しかし「すんくんかるた」では、常に切り札である専用テンカを別につけてあるため

起き絵をロバうことを想定すると「切り札は常に17枚」

起き絵をロバわずに切り札スート表示札として使用すると「切り札は常に16枚」

と枚数がどのディールでも固定されます。

そして8人プレイの場合、初手で絵の来る期待値が、全プレイヤーとも「2枚」と割り切れます。

ところが12人プレイの場合は、初手の絵の期待値は「1と1/3枚」になります。上記のように、このゲームデザイナーは「割り切り」を重視するように思えますから、おそらく8人プレイだったろうと推測します。

さて、専用テンカがあると、どうなるでしょうか?

うんすんかるたのテンカは、パオのスートに属すため、パオが絵(切り札)になった場合「絵が1枚少なくなる」という難点がありました。また死に絵によって、さらに絵が死ぬことがあります。ロバわない場合、さらに1枚減ります。これはプレイするディールによって「常に切り札の枚数(割合)が異なる」ことを意味しています(12枚から16枚のいずれか)。

しかし「すんくんかるた」では、常に切り札である専用テンカを別につけてあるため

起き絵をロバうことを想定すると「切り札は常に17枚」

起き絵をロバわずに切り札スート表示札として使用すると「切り札は常に16枚」

と枚数がどのディールでも固定されます。

そして8人プレイの場合、初手で絵の来る期待値が、全プレイヤーとも「2枚」と割り切れます。

ところが12人プレイの場合は、初手の絵の期待値は「1と1/3枚」になります。上記のように、このゲームデザイナーは「割り切り」を重視するように思えますから、おそらく8人プレイだったろうと推測します。

ご要望にお答えするには、上記の推測の上に、さらに推測を重ねなければならないので

外れている可能性も大きいということを了解いただけるなら、私の仮説を言います。

---------------------------

「すんくんかるた」のゲームデザイナーは、トリック数(手札枚数)を12にしたかったがゆえに、ランクを1枚増やした。

12というのは「うんすんかるた」の元になった「南蛮かるた/天正かるた」のランク数に等しいだけでなく、そこから別の方向に派生した「花かるた」の12ヶ月とも対応している。つまり、1トリック1月とすると、1ディールで1年となり、ゲームは8年で終了する。

増えたランクの「くん」は「君主」もしくは「君子」に由来する。

ここに積極的な意味を持たせるなら

「至力を尽くして引き分けに持ち込む」

ことが君子/君主どうしの戦いとしては、もっともふさわしい決着なのかもしれない。

-----------------------------

補足:

すんくんかるたの考案時期は1700〜03頃 で、一般的に「ほとんどプレイする者もなく廃れた」とされています。しかし明治24年(1891)、清水晴風編『うなゐの友 第一編』には、当時の現存品として、カラーのすんくんかるたが掲載されています。つまりこの時期まで、すんくんかるたが廃れていなかったことを証明しています。しかしこの本には、カードの解説として「うんすんかるた」と誤記されています。つまりこれは、江戸から明治にかけての文献で「うんすんかるた」と書かれているもののなかに、実際には「すんくんかるた」をさすものがあった可能性を示唆しています。

外れている可能性も大きいということを了解いただけるなら、私の仮説を言います。

---------------------------

「すんくんかるた」のゲームデザイナーは、トリック数(手札枚数)を12にしたかったがゆえに、ランクを1枚増やした。

12というのは「うんすんかるた」の元になった「南蛮かるた/天正かるた」のランク数に等しいだけでなく、そこから別の方向に派生した「花かるた」の12ヶ月とも対応している。つまり、1トリック1月とすると、1ディールで1年となり、ゲームは8年で終了する。

増えたランクの「くん」は「君主」もしくは「君子」に由来する。

ここに積極的な意味を持たせるなら

「至力を尽くして引き分けに持ち込む」

ことが君子/君主どうしの戦いとしては、もっともふさわしい決着なのかもしれない。

-----------------------------

補足:

すんくんかるたの考案時期は1700〜03頃 で、一般的に「ほとんどプレイする者もなく廃れた」とされています。しかし明治24年(1891)、清水晴風編『うなゐの友 第一編』には、当時の現存品として、カラーのすんくんかるたが掲載されています。つまりこの時期まで、すんくんかるたが廃れていなかったことを証明しています。しかしこの本には、カードの解説として「うんすんかるた」と誤記されています。つまりこれは、江戸から明治にかけての文献で「うんすんかるた」と書かれているもののなかに、実際には「すんくんかるた」をさすものがあった可能性を示唆しています。

>たけるべさん

コメントありがとうございました。

>スティッヒルン ふぉろ

amigo版です。

120枚内訳

ランク0−20(青、赤、緑)21ランク×3スート

ランク0−18(黄、茶、紫)19ランク×3スート

全120枚

8人プレイの場合

ランク0−18(6スート)19ランク×6スート=114枚使用

手札14枚×8人=112枚使用

#付属のメビウス日本語訳、このあたり微妙に記載間違いがあるようです。

#余ったカードをどうするかとかも‥訳モレ(但し、私の手持ちの版では。)

7人以下のプレイでは使用札を調整して手札15枚づつのプレイとなるようです。

おまけの「ハットトリック」の7人のときの

ランク0−20(青、赤、緑)21ランク×3スート=63枚

手札9枚×7人=63枚使用

のときを考慮して、このようなカードのデッキ構成になっている

ようですが、

この部分はあきらめて、スティッヒルン8人時を

ランク0−19(6色)20ランク×6スート=120枚使用

手札15枚×8人=120枚使用

としたデッキのほうがデッキの構成的にもスティッヒルンのルール的にも美しかったような感じですね。

コメントありがとうございました。

>スティッヒルン ふぉろ

amigo版です。

120枚内訳

ランク0−20(青、赤、緑)21ランク×3スート

ランク0−18(黄、茶、紫)19ランク×3スート

全120枚

8人プレイの場合

ランク0−18(6スート)19ランク×6スート=114枚使用

手札14枚×8人=112枚使用

#付属のメビウス日本語訳、このあたり微妙に記載間違いがあるようです。

#余ったカードをどうするかとかも‥訳モレ(但し、私の手持ちの版では。)

7人以下のプレイでは使用札を調整して手札15枚づつのプレイとなるようです。

おまけの「ハットトリック」の7人のときの

ランク0−20(青、赤、緑)21ランク×3スート=63枚

手札9枚×7人=63枚使用

のときを考慮して、このようなカードのデッキ構成になっている

ようですが、

この部分はあきらめて、スティッヒルン8人時を

ランク0−19(6色)20ランク×6スート=120枚使用

手札15枚×8人=120枚使用

としたデッキのほうがデッキの構成的にもスティッヒルンのルール的にも美しかったような感じですね。

シュティッヒェルンのフォローありがとうございます。

助かりました。

ところで、ゲームデザイナー経紙屋の四郎兵衛の心にさらに深く入り込んでみることにします。

気になったのは

スンクンカルタのジョーカーを抜いた枚数96枚

が

天正カルタの枚数48枚の「ちょうど2倍」

であるという部分です。

つまり、もしスンクンカルタが「手札12枚の8人メリ」に使用されたものだとするなら

天正カルタは「手札12枚の4人メリ」に使用することが可能なのです。

天正カルタそのものは、4スートのデッキです。

同じく4スートデッキのトランプでは、もっとも一般的なトリックテイキングの技法ブリッジが

「4人プレイで手札がランク数と同じ(13枚)でプレイする」わけであり、そう考えると

南蛮カルタとして日本に入ってきた48枚デッキが「手札12枚の4人メリ」のような技法で使用されたと考えるのは、さほど不自然ではありません。

なお、世界中のトランプを使った技法の70%以上と、タロットを使った技法のほぼ100%はトリックテイキングでありますから、「南蛮カルタ/天正カルタ」の初期技法がトリックテイキングであったと考えるのは、きわめて自然です(であるがゆえに、メリという技法が現代の人吉にまで伝承されている)。

つまり経紙屋の四郎兵衛は「本来天正カルタで4人でプレイされていたゲームを、8人用に拡張するために、スンクンカルタを作った」と考えることができるのです。

(そういえばシュティッヒェルンも、当初は6人までのプレイにしか対応しない枚数でしたが、現在の版では8人まで対応できるようにランクが増えました)

ここで気になるのは、天正カルタとスンクンカルタの間にある、ウンスンカルタです。

4人プレイと8人プレイのちょうど間にあるわけですから

ウンスンカルタの本来の技法は「手札12の6人メリ」に使用されたものではなかったか

と推測できます。

ウンスンカルタは、5スート×15ランク=75枚

手札12枚で6人でプレイすると、3枚あまり

この3枚の余分は、現在の8人メリの技法「1枚が絵の表示、2枚が死に札」として使用すれば

完全に一致します。

4人メリ、6人メリに関しては、今まで名前だけは伝わっていましたが、その内容について深く書かれたものはありませんでした(単純に8人メリに比べて興味が薄い、のような書かれ方です)。しかし、現代にまで4人メリ、6人メリという言葉が伝わっていることは、本来はそれらの用語にも実態があったのではないでしょうか?

●仮説のまとめ:

1.南蛮カルタ/天正カルタの本来の技法は「手札12枚の4人メリ」であった。

2.ウンスンカルタは、本来「手札12枚の6人メリ」の技法のために開発された。

3.スンクンカルタは「手札12枚の8人メリ」のために開発された

4.その後、ウンスンカルタで「手札9枚の8人メリ」の技法が開発された

5.「手札9枚の8人メリ」は、プレイ時間も短く、トリック数が奇数なので、勝負がつきやすいために広まった。そのせいで、手札12枚の技法は忘れられた。

6.その後、ウンスンカルタから1スート(およびおそらく1ランク)を抜き「手札9枚の6人メリ」の技法が開発された。

以上

助かりました。

ところで、ゲームデザイナー経紙屋の四郎兵衛の心にさらに深く入り込んでみることにします。

気になったのは

スンクンカルタのジョーカーを抜いた枚数96枚

が

天正カルタの枚数48枚の「ちょうど2倍」

であるという部分です。

つまり、もしスンクンカルタが「手札12枚の8人メリ」に使用されたものだとするなら

天正カルタは「手札12枚の4人メリ」に使用することが可能なのです。

天正カルタそのものは、4スートのデッキです。

同じく4スートデッキのトランプでは、もっとも一般的なトリックテイキングの技法ブリッジが

「4人プレイで手札がランク数と同じ(13枚)でプレイする」わけであり、そう考えると

南蛮カルタとして日本に入ってきた48枚デッキが「手札12枚の4人メリ」のような技法で使用されたと考えるのは、さほど不自然ではありません。

なお、世界中のトランプを使った技法の70%以上と、タロットを使った技法のほぼ100%はトリックテイキングでありますから、「南蛮カルタ/天正カルタ」の初期技法がトリックテイキングであったと考えるのは、きわめて自然です(であるがゆえに、メリという技法が現代の人吉にまで伝承されている)。

つまり経紙屋の四郎兵衛は「本来天正カルタで4人でプレイされていたゲームを、8人用に拡張するために、スンクンカルタを作った」と考えることができるのです。

(そういえばシュティッヒェルンも、当初は6人までのプレイにしか対応しない枚数でしたが、現在の版では8人まで対応できるようにランクが増えました)

ここで気になるのは、天正カルタとスンクンカルタの間にある、ウンスンカルタです。

4人プレイと8人プレイのちょうど間にあるわけですから

ウンスンカルタの本来の技法は「手札12の6人メリ」に使用されたものではなかったか

と推測できます。

ウンスンカルタは、5スート×15ランク=75枚

手札12枚で6人でプレイすると、3枚あまり

この3枚の余分は、現在の8人メリの技法「1枚が絵の表示、2枚が死に札」として使用すれば

完全に一致します。

4人メリ、6人メリに関しては、今まで名前だけは伝わっていましたが、その内容について深く書かれたものはありませんでした(単純に8人メリに比べて興味が薄い、のような書かれ方です)。しかし、現代にまで4人メリ、6人メリという言葉が伝わっていることは、本来はそれらの用語にも実態があったのではないでしょうか?

●仮説のまとめ:

1.南蛮カルタ/天正カルタの本来の技法は「手札12枚の4人メリ」であった。

2.ウンスンカルタは、本来「手札12枚の6人メリ」の技法のために開発された。

3.スンクンカルタは「手札12枚の8人メリ」のために開発された

4.その後、ウンスンカルタで「手札9枚の8人メリ」の技法が開発された

5.「手札9枚の8人メリ」は、プレイ時間も短く、トリック数が奇数なので、勝負がつきやすいために広まった。そのせいで、手札12枚の技法は忘れられた。

6.その後、ウンスンカルタから1スート(およびおそらく1ランク)を抜き「手札9枚の6人メリ」の技法が開発された。

以上

追加1:

「矢がイス」と同じってことは、矢のロバイも、イスのロバイと同じく

絵にならないときは「一本半」と低ランクなのね。

で、別に「専用テンカ」ができたということは

一般的な「パオのロバイ」も、一本半と考えたほうがいいかもしれない。

----------------

追加2:

起き絵が専用テンカだった場合、プレイはどうなるだろう?

考え方は2つ、専用テンカは依然パオに属すとするか、どのスートにも属さないとするか。

「経紙屋の四郎兵衛は、均衡を重視するゲームデザイナーである」

という仮説に従うならば、専用テンカはどのスートにも属さないほうが自然。

というのも、もしパオに属すなら、パオが絵になる可能性が、他のスートの2倍になって不均衡だから。

専用テンカがどのスートにも属さないとすると、専用テンカが起き絵のときはロバうことはできない。

そこでこれを誰も取らずに、そのままゲームが始まる。

このときのルールはどうなるだろうか?

当然、絵が決まらないので、切り札はない。つまりノートランプ状態。

しかしメリの技法は、絵(切り札)がない状態では、うまく機能しない(というか、つまらない)。

そこで唯一ゲームとして成立するのは

「専用テンカが起き絵のときは、最初からモンチとする」

という方法。

つまり「ノートランプ、マストフォロー」という、もっとも基礎なトリックテイキングの技法となると考えると、ゲームとして成立する。

「矢がイス」と同じってことは、矢のロバイも、イスのロバイと同じく

絵にならないときは「一本半」と低ランクなのね。

で、別に「専用テンカ」ができたということは

一般的な「パオのロバイ」も、一本半と考えたほうがいいかもしれない。

----------------

追加2:

起き絵が専用テンカだった場合、プレイはどうなるだろう?

考え方は2つ、専用テンカは依然パオに属すとするか、どのスートにも属さないとするか。

「経紙屋の四郎兵衛は、均衡を重視するゲームデザイナーである」

という仮説に従うならば、専用テンカはどのスートにも属さないほうが自然。

というのも、もしパオに属すなら、パオが絵になる可能性が、他のスートの2倍になって不均衡だから。

専用テンカがどのスートにも属さないとすると、専用テンカが起き絵のときはロバうことはできない。

そこでこれを誰も取らずに、そのままゲームが始まる。

このときのルールはどうなるだろうか?

当然、絵が決まらないので、切り札はない。つまりノートランプ状態。

しかしメリの技法は、絵(切り札)がない状態では、うまく機能しない(というか、つまらない)。

そこで唯一ゲームとして成立するのは

「専用テンカが起き絵のときは、最初からモンチとする」

という方法。

つまり「ノートランプ、マストフォロー」という、もっとも基礎なトリックテイキングの技法となると考えると、ゲームとして成立する。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

うんすんかるた 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

うんすんかるたのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55348人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90003人

- 3位

- 酒好き

- 170654人

![[dir]人狼](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/48/36/374836_50s.gif)