ANDRUS, JERRY(1920-2007)

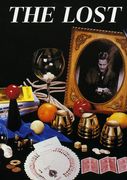

彼が考案したもっとも有名なリンキングピンのほか、数々のオリジナルイフェクトを考案したマジッククリエーター。

マジック以外にも三次元立体のオプティカルイリュージョン(錯覚アート)も数々編み出した。

エッシャーなどが描く二次元の錯覚の絵を実際に作り上げたり、渦巻きの中心を見つめることによって止っているはずの絵が動いているように見せたり、といった現象が有名である。

そのユニークな発想と理論から生み出される彼独自の型破りなマジックは巨匠バーノンをして天才と言わしめたほどである。

日本ではカードの間から次々とコインが出現する「マイザースミラクルズ」や白いボードにある穴から玉が出てくる「ゾーンゼロ」が良く知られている。

カード技法としては独自の「カラーチェンジ」やフラリッシュが知れ渡っているのではないだろうか。実際に演じている人をほとんど見たことはないが…。

1974年、1976年、1994年の3回の来日を果たしている。

1994年はFISM横浜のゲストでありお土産マジックとして彼のオリジナル「パラドックスボックス」がついていた。

日本のテレビ番組にも何度か出演しており、彼の自宅における錯覚の魔術が公開されていた。

ちなみに名作「オムニデック」は、彼がもともと考案した錯覚マジックにポール・ハリスの「ソリッドディセプション」をジョイントして生まれたものである。

彼が考案したもっとも有名なリンキングピンのほか、数々のオリジナルイフェクトを考案したマジッククリエーター。

マジック以外にも三次元立体のオプティカルイリュージョン(錯覚アート)も数々編み出した。

エッシャーなどが描く二次元の錯覚の絵を実際に作り上げたり、渦巻きの中心を見つめることによって止っているはずの絵が動いているように見せたり、といった現象が有名である。

そのユニークな発想と理論から生み出される彼独自の型破りなマジックは巨匠バーノンをして天才と言わしめたほどである。

日本ではカードの間から次々とコインが出現する「マイザースミラクルズ」や白いボードにある穴から玉が出てくる「ゾーンゼロ」が良く知られている。

カード技法としては独自の「カラーチェンジ」やフラリッシュが知れ渡っているのではないだろうか。実際に演じている人をほとんど見たことはないが…。

1974年、1976年、1994年の3回の来日を果たしている。

1994年はFISM横浜のゲストでありお土産マジックとして彼のオリジナル「パラドックスボックス」がついていた。

日本のテレビ番組にも何度か出演しており、彼の自宅における錯覚の魔術が公開されていた。

ちなみに名作「オムニデック」は、彼がもともと考案した錯覚マジックにポール・ハリスの「ソリッドディセプション」をジョイントして生まれたものである。

|

|

|

|

コメント(11)

そうそう、アンドラスはデカイ手でブリッジサイズを扱うのが印象的でしたね。

本人に聞いてみたかったけど、実用的な意味の他に美意識もあったりしたのではないかと憶測してしまいます。

バーノンも言ってるように、ブリッジサイズの方が縦横比が黄金比に近くて理想的という考え方もあるし、アンドラスは幾何学に堪能なはずですから。

話は飛びますがレナートグリーンはビデオや来日時に見たときはポーカーサイズを使ってましたが、ポルトガルで空き時間にやっているのをみたらブリッシサイズだったので驚きました。

あの人の手もグローブみたいにデカイ(丸いともいえる)ですから、カードか手の中に吸収されそうに見えました。

本人に聞いてみたかったけど、実用的な意味の他に美意識もあったりしたのではないかと憶測してしまいます。

バーノンも言ってるように、ブリッジサイズの方が縦横比が黄金比に近くて理想的という考え方もあるし、アンドラスは幾何学に堪能なはずですから。

話は飛びますがレナートグリーンはビデオや来日時に見たときはポーカーサイズを使ってましたが、ポルトガルで空き時間にやっているのをみたらブリッシサイズだったので驚きました。

あの人の手もグローブみたいにデカイ(丸いともいえる)ですから、カードか手の中に吸収されそうに見えました。

遅ればせながらまったく同感、こんな衝撃的なマジックが広まっていない理由は、カードをちぎるから等ではなく後半の2枚をどうもって着たらいいのか、誰もが解決を持たないからだったのだ。

知っている解決として、根尾さんの「夢のクロースアップ劇場」手順があり、誰もが考えるデックやケースの素材を形にしただけでも偉大な先例とはなったものの、ではできるかといえばそうまで気楽な手順ではない。かといって、気楽なやり方を考え付けるかといえばそうではなかった。

ここは原案をあたるしかないなぁとおもって見てみれば、相手が驚く隙にこっそりロードするという度肝抜かれる解説がしてあり、そりゃないよと思ったことは記憶に新しい。

まさにこうした本人の本当の解決は、結局残さなかった、ということであるならばなおのこと、その死は悼まれる。かろうじて同世代やともに生きた人がいることが救いだ。

知っている解決として、根尾さんの「夢のクロースアップ劇場」手順があり、誰もが考えるデックやケースの素材を形にしただけでも偉大な先例とはなったものの、ではできるかといえばそうまで気楽な手順ではない。かといって、気楽なやり方を考え付けるかといえばそうではなかった。

ここは原案をあたるしかないなぁとおもって見てみれば、相手が驚く隙にこっそりロードするという度肝抜かれる解説がしてあり、そりゃないよと思ったことは記憶に新しい。

まさにこうした本人の本当の解決は、結局残さなかった、ということであるならばなおのこと、その死は悼まれる。かろうじて同世代やともに生きた人がいることが救いだ。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシックマジック研究 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-