|

|

|

|

コメント(190)

その日、甲斐先生がいつになくテンションが高く、様子が違っていました。

句仲間はみんな気づいてましたが、大西朋さんの前で「舞い上がっている」と言ったら悪口になっちゃうのかな。

ハイだったんです。

上気した表情でしきりに朋さんに話しかけていたのを思い出します。

朋さんの様子をぼくも常時それとなく窺っていましたが、いつ俳句を詠んでいるのかほんとうにわからなかった。

手帖に何か書いているのを一度も見かけなかったのです。

上に書いた4句はすべて、その日の吟行句で「湧」に掲載されているものなので、ここに記してもいいのですが、いつ詠んだのかは察しがつきますが、遂に手帖に記す瞬間を目撃することはありませんでした。

甲斐先生、句会でこんな挨拶句を詠まれました。

遠くより朋の来りてあたたかし 遊糸

句仲間はみんな気づいてましたが、大西朋さんの前で「舞い上がっている」と言ったら悪口になっちゃうのかな。

ハイだったんです。

上気した表情でしきりに朋さんに話しかけていたのを思い出します。

朋さんの様子をぼくも常時それとなく窺っていましたが、いつ俳句を詠んでいるのかほんとうにわからなかった。

手帖に何か書いているのを一度も見かけなかったのです。

上に書いた4句はすべて、その日の吟行句で「湧」に掲載されているものなので、ここに記してもいいのですが、いつ詠んだのかは察しがつきますが、遂に手帖に記す瞬間を目撃することはありませんでした。

甲斐先生、句会でこんな挨拶句を詠まれました。

遠くより朋の来りてあたたかし 遊糸

江戸時代(天保年間)の浅間大社の近くに住んでいたお役人(組頭)佐野与市。号を角田櫻嶽と称するひとの日記を父から借りて読んでおります。大半は日常の些細なことを書いており、退屈なのですが、突然こんな記述があって、ぎょっとさせられます。

今月十五日水戸島村惣右衛門殿、折節此間宿々御改め一条に付、蒲原宿へ出張居候処、夜九つにもありなん、駕一てうかき来、旦那御帰りに候と申すに付、戸をあけ候処、其儘わきさし抜つれ十一人をし金三百両をとり、其うへ家内を強淫いたし、剰出かけ三十一、二歳になる忰の首うちおとし出行けるよし、首はのどあたりの皮少々つき居しといふ、その事同夜七つ頃、蒲原宿に居候惣右衛門殿方へ飛脚来、同人帰りしといふ、又賊の足上井出辺迄つき候よし、其後如何なりし哉と申しき、且此節所夜盗・おしこみ・おひはきなどことの外江戸・田舎とも多きよし、とりとりの沙汰に有り之候、

昨夜与平次子夜更帰り来りけるに、宿駿州や近所に而俗に人たまといふものを見、殊の外気かかりなりと申しき、

つまり、ある商家の主人が留守の晩に、盗賊が11人押し入り、金300両を盗み、奥さんを強姦し、31、2歳になる長男の首を斬り落とし、逃げていったというのです。

まるで鬼平犯科帳のような話。しかも日記の記述ですから、すべて事実。

今月十五日水戸島村惣右衛門殿、折節此間宿々御改め一条に付、蒲原宿へ出張居候処、夜九つにもありなん、駕一てうかき来、旦那御帰りに候と申すに付、戸をあけ候処、其儘わきさし抜つれ十一人をし金三百両をとり、其うへ家内を強淫いたし、剰出かけ三十一、二歳になる忰の首うちおとし出行けるよし、首はのどあたりの皮少々つき居しといふ、その事同夜七つ頃、蒲原宿に居候惣右衛門殿方へ飛脚来、同人帰りしといふ、又賊の足上井出辺迄つき候よし、其後如何なりし哉と申しき、且此節所夜盗・おしこみ・おひはきなどことの外江戸・田舎とも多きよし、とりとりの沙汰に有り之候、

昨夜与平次子夜更帰り来りけるに、宿駿州や近所に而俗に人たまといふものを見、殊の外気かかりなりと申しき、

つまり、ある商家の主人が留守の晩に、盗賊が11人押し入り、金300両を盗み、奥さんを強姦し、31、2歳になる長男の首を斬り落とし、逃げていったというのです。

まるで鬼平犯科帳のような話。しかも日記の記述ですから、すべて事実。

過去(糸川草一郎時代)の原稿から、こんなものが見つかりました。

最初に申し上げたいこと。ぼくが思うに、芭蕉は未だ古典ではありません。蕪村の句とともに、愛誦するだけではなく、もっと各々の句の意味を俳人は汲みとるべきだと思っております。

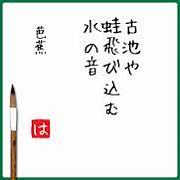

古池や蛙飛びこむ水の音 芭蕉

この句は蛙が水に飛び込む音を聞いた瞬間を詠んだものと解釈される句です。芭蕉は水の音がしたとしか言ってはいません。飛び込む様子を見たとは一言も言ってはいないのです。もしかすると蛙が水に飛び込んだ瞬間を見ていないのかもしれないのです。

けれども「蛙」と言い切っているということは、飛び込む前の蛙を見ていたことを示唆しているかのようです。つまり、この句の「蛙飛びこむ」は芭蕉の主観かも知れない可能性を孕んでいます。

この句からは静寂を感じます。なぜならば、句自体が水音に焦点を絞っているからです。そして「古池や」と切っている。つまり、ここに切れを置くことで、蛙が古池に飛び込んだかどうかは、とりあえず保留している。

芭蕉は古池の古色蒼然たる様子を見て感嘆し、蛙が水に飛び込むときの「ぽちゃん」というような音のみを聞いている。ただし、水音の正体がほんとうに蛙だったかどうかはわからない。古池に飛び込んだかどうかにもはっきり言及していない。

極論してしまうと、この句は、「何が」「どこへ」飛び込んで、水音がしたか、何も明らかにしてはいないのです。その、「含みを持たせていること」が、「単に匂わせているだけのこと」が非常に文学的な深みを生んでいる。

芭蕉はかつて言いました。「言ひおほせて何かある」。つまりすべて言ってしまっては何も残らない。敢えて言わないことが、深みを生む。俳諧の真髄とはこれだと、芭蕉は言いたかったのでしょう。

蛙飛びこむ水の音

なぜ右の言葉が水音しか聞かなかった、という根拠になるのかというと、動詞「飛びこむ」は「水の音」の「水」にはかかっていません。「水の音」はすなわち「水音」、「水の」は「音」を修飾する言葉。つまり「水の音」は音の種類を意味しており、言い極めれば「音」。「飛びこむ」は、よって極論すれば「音」にかかります。そしてここは「音」のことしか言ってはいない。

つまり芭蕉は「蛙飛びこむ(水の)音」しか聞いてはいない。そのことが「蛙の飛びこむ様子を見てはいない可能性」を示唆しています。否定してこそいませんが、「見た」と断定してはいない、ということです。含みを持たせているわけです。

「極論してしまうと、この句は、「何が」「どこへ」飛び込んで、水音がしたか、何も明らかにしてはいないのです」。

右の言葉の根拠というのも、「蛙」は「古池」へ飛び込んだことを匂わせているだけ。断定してはいない。だから、「蛙」は古池へ飛び込まなかったかもしれない、いや、古池へ飛びこんだかもしれない、けれど、もしかしたら古池へは何も飛び込まなかった可能性すらある。近くに小川があってそこへ飛び込んだかもしれないのです。ただ、小川には一切言及していないから「古池に飛び込んだ」可能性が高いと言っているだけで、断定はしていない。

有馬朗人さんは「俳句は何を言おうともしていない句ほど優れた句である」とおっしゃった。ぼくもその通りだと思います。「古池や蛙飛びこむ水の音」は極論すると「何を言おうともしていない」句ということになります。これは考えてみると凄いことです。十七音遣いながら、何を言おうともしない。一種哲学的であり、世界観が深いと言われる論拠はここにあります。

正岡子規は最高傑作ではないが、という断りつきではありますが、優れた句としている。ぼくも芭蕉の最高作は他にあると思いますが、優れた句であることは確かなことです。

よってぼくは「芭蕉は未だに古典ではない」と申し上げました。古いから価値があると言うだけの作ではない。

句として様々な解釈をさせることを、芭蕉自身が意図的にもくろんでいること。そのことが句に奥行きを与え、深遠な世界観を作りあげている。よって非常に優れた作品であることは、否定のしようがありません。

それがぼくのこの句に関する考えです。

この句は一見さりげない言葉で形作られてはいますが、非常に高度な計算がなされており、それが添削の余地を感じさせない。

もし手を加えれば、この句の緻密に築き上げられた作品世界のバランスが崩れてしまう。まさに「蛇の絵に足を描き足す」が如き行為となります。

最初に申し上げたいこと。ぼくが思うに、芭蕉は未だ古典ではありません。蕪村の句とともに、愛誦するだけではなく、もっと各々の句の意味を俳人は汲みとるべきだと思っております。

古池や蛙飛びこむ水の音 芭蕉

この句は蛙が水に飛び込む音を聞いた瞬間を詠んだものと解釈される句です。芭蕉は水の音がしたとしか言ってはいません。飛び込む様子を見たとは一言も言ってはいないのです。もしかすると蛙が水に飛び込んだ瞬間を見ていないのかもしれないのです。

けれども「蛙」と言い切っているということは、飛び込む前の蛙を見ていたことを示唆しているかのようです。つまり、この句の「蛙飛びこむ」は芭蕉の主観かも知れない可能性を孕んでいます。

この句からは静寂を感じます。なぜならば、句自体が水音に焦点を絞っているからです。そして「古池や」と切っている。つまり、ここに切れを置くことで、蛙が古池に飛び込んだかどうかは、とりあえず保留している。

芭蕉は古池の古色蒼然たる様子を見て感嘆し、蛙が水に飛び込むときの「ぽちゃん」というような音のみを聞いている。ただし、水音の正体がほんとうに蛙だったかどうかはわからない。古池に飛び込んだかどうかにもはっきり言及していない。

極論してしまうと、この句は、「何が」「どこへ」飛び込んで、水音がしたか、何も明らかにしてはいないのです。その、「含みを持たせていること」が、「単に匂わせているだけのこと」が非常に文学的な深みを生んでいる。

芭蕉はかつて言いました。「言ひおほせて何かある」。つまりすべて言ってしまっては何も残らない。敢えて言わないことが、深みを生む。俳諧の真髄とはこれだと、芭蕉は言いたかったのでしょう。

蛙飛びこむ水の音

なぜ右の言葉が水音しか聞かなかった、という根拠になるのかというと、動詞「飛びこむ」は「水の音」の「水」にはかかっていません。「水の音」はすなわち「水音」、「水の」は「音」を修飾する言葉。つまり「水の音」は音の種類を意味しており、言い極めれば「音」。「飛びこむ」は、よって極論すれば「音」にかかります。そしてここは「音」のことしか言ってはいない。

つまり芭蕉は「蛙飛びこむ(水の)音」しか聞いてはいない。そのことが「蛙の飛びこむ様子を見てはいない可能性」を示唆しています。否定してこそいませんが、「見た」と断定してはいない、ということです。含みを持たせているわけです。

「極論してしまうと、この句は、「何が」「どこへ」飛び込んで、水音がしたか、何も明らかにしてはいないのです」。

右の言葉の根拠というのも、「蛙」は「古池」へ飛び込んだことを匂わせているだけ。断定してはいない。だから、「蛙」は古池へ飛び込まなかったかもしれない、いや、古池へ飛びこんだかもしれない、けれど、もしかしたら古池へは何も飛び込まなかった可能性すらある。近くに小川があってそこへ飛び込んだかもしれないのです。ただ、小川には一切言及していないから「古池に飛び込んだ」可能性が高いと言っているだけで、断定はしていない。

有馬朗人さんは「俳句は何を言おうともしていない句ほど優れた句である」とおっしゃった。ぼくもその通りだと思います。「古池や蛙飛びこむ水の音」は極論すると「何を言おうともしていない」句ということになります。これは考えてみると凄いことです。十七音遣いながら、何を言おうともしない。一種哲学的であり、世界観が深いと言われる論拠はここにあります。

正岡子規は最高傑作ではないが、という断りつきではありますが、優れた句としている。ぼくも芭蕉の最高作は他にあると思いますが、優れた句であることは確かなことです。

よってぼくは「芭蕉は未だに古典ではない」と申し上げました。古いから価値があると言うだけの作ではない。

句として様々な解釈をさせることを、芭蕉自身が意図的にもくろんでいること。そのことが句に奥行きを与え、深遠な世界観を作りあげている。よって非常に優れた作品であることは、否定のしようがありません。

それがぼくのこの句に関する考えです。

この句は一見さりげない言葉で形作られてはいますが、非常に高度な計算がなされており、それが添削の余地を感じさせない。

もし手を加えれば、この句の緻密に築き上げられた作品世界のバランスが崩れてしまう。まさに「蛇の絵に足を描き足す」が如き行為となります。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

俳句公園。 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

俳句公園。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 77188人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 209328人

- 3位

- 横浜DeNAベイスターズ

- 36197人