|

|

|

|

コメント(28)

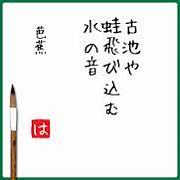

茜雲月の蒲団となりにけり 小林凜

凜君が9歳のときに詠んだ一句。

超未熟児で生まれた彼は、誕生後も危険な状態が続き、幼少の頃幾度も生死の境をさまよっています。

彼はね、両手を水平に広げて歩かないと、真っすぐ歩けない。

とても転びやすい身体で、そういう風にバランスを取らないと歩くことも出来ない。

転んで頭でも打ったら、どうなるか。

彼には脳の損傷は、それがたとえわずかなものでも致命傷になりかねないと言います。

彼の歩いてきた軌跡を見ていると、それは富田木歩の生い立ちと重なる部分が多い。

二人とも誰に教わったわけでもなく、絵本や少年読本に載っていた俳句を読んだことがきっかけで俳句を始め、その上達の過程はほぼ独学であること。

身体に重大なハンディがあり、学校へほとんど通ったことがないこと。

そして木歩は奉公先で、凜君は小学校で凄絶ないじめを受けていること。

掲句。

彼の小学校の担任はこれを彼が詠んだものと信じようとはしなかったそうです。

彼が祖母か誰かに手ほどきを受けて詠んだままごと俳句に違いないと思い込んでいた。

というより大部分が近親者による創作であろうと。

まったく人を馬鹿にした話です。

この担任、こどもの能力を見くびっていますね。

こどもだって文法を学ぼうと思えば、このくらいは出来るんです。

この一句。風景を詠む眼にやさしさがにじみ出ています。

これは本当にこどもらしい感性と言うほかない。

季語は「月」。

東の空に出たばかりの月が夕映えによって茜色に染まった雲の上に浮かんでいる。

そのうつくしい雲が「月の蒲団」になってしまったよ、と言うのです。

これはやさしい心がなければ絶対に詠めない一句。

彼のナイーブな感性がこんな表現をさせたのです。

うつくしい句とはこういうもの。

誰にでも詠めるものではありません。

凜君が9歳のときに詠んだ一句。

超未熟児で生まれた彼は、誕生後も危険な状態が続き、幼少の頃幾度も生死の境をさまよっています。

彼はね、両手を水平に広げて歩かないと、真っすぐ歩けない。

とても転びやすい身体で、そういう風にバランスを取らないと歩くことも出来ない。

転んで頭でも打ったら、どうなるか。

彼には脳の損傷は、それがたとえわずかなものでも致命傷になりかねないと言います。

彼の歩いてきた軌跡を見ていると、それは富田木歩の生い立ちと重なる部分が多い。

二人とも誰に教わったわけでもなく、絵本や少年読本に載っていた俳句を読んだことがきっかけで俳句を始め、その上達の過程はほぼ独学であること。

身体に重大なハンディがあり、学校へほとんど通ったことがないこと。

そして木歩は奉公先で、凜君は小学校で凄絶ないじめを受けていること。

掲句。

彼の小学校の担任はこれを彼が詠んだものと信じようとはしなかったそうです。

彼が祖母か誰かに手ほどきを受けて詠んだままごと俳句に違いないと思い込んでいた。

というより大部分が近親者による創作であろうと。

まったく人を馬鹿にした話です。

この担任、こどもの能力を見くびっていますね。

こどもだって文法を学ぼうと思えば、このくらいは出来るんです。

この一句。風景を詠む眼にやさしさがにじみ出ています。

これは本当にこどもらしい感性と言うほかない。

季語は「月」。

東の空に出たばかりの月が夕映えによって茜色に染まった雲の上に浮かんでいる。

そのうつくしい雲が「月の蒲団」になってしまったよ、と言うのです。

これはやさしい心がなければ絶対に詠めない一句。

彼のナイーブな感性がこんな表現をさせたのです。

うつくしい句とはこういうもの。

誰にでも詠めるものではありません。

紺絣春月重く出でしかな 飯田龍太

「百戸の谿」所収(昭和26年作)。

龍太を敬愛する俳人がぼくの句会には多いですが、彼らがどういう認識で龍太を評価しているのか。ぼくにはわかりませんけれど、飯田龍太は少なくとも保守的な俳人ではありません。

戦後まもなくの俳壇をリードしていたのは紛れもなく、中村草田男と石田波郷だったと思いますが、昭和30年代以降の俳壇は龍太と森澄雄の二大巨頭の先導によって栄えていった、と言う気がします。

掲句。上五に強い切れがあります。

この「切れ」は、まるで俳句を、文字通り切断したかのような、大胆な切れです。

初心者にこの大胆な切れはたぶん理解できないかもしれませんが、実は、この強い切れこそが、現代俳句の本質なのです。

ぼくは龍太の青春期を熟知しておりません。病弱な青年だったことは存じております。

ぼくが思うに「紺絣」とは彼の青春期を象徴するいでたちだったのではと思うのです。

紺絣の彼が、重々しく現れた春の月を観ている。

注意すべきは表現が「出でしかな」であって、「出でにけり」ではないこと。

「出でしかな」の「し」は過去を表わす助動詞「き」の連体形。

「かな」は終助詞「か」に終助詞「な」の付いたもので詠嘆を表わし、体言または活用語の連体形に付く。

「出でにけり」の「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形。「けり」は過去を表わす助動詞「けり」の終止形。

ぼくが言っている意味わかりますかね。

つまりね、「出でしかな」は過去の詠嘆「出たなあ」の意味しかないのですが、

「出でにけり」だと物事が完了した過去のものとなってしまっている。

「出てしまったなあ」と言う意味になる。

そこが微妙に違うのです。

おそらく龍太の見ているのは、山の端からいままさに現れたばかりの月。

高々と昇ってしまった月ではないのです。

ところで、普通に読むと「紺絣」と「春月重く出でしかな」は意味が結びつかない。

この斬新さに多くの読者は雷に打たれたかの如き衝撃を味わったと思います。 かく言うぼくもその一人でした。

もしかすると、「春月」は彼の青春そのものを象徴しているのかもしれません。

胸の病に苦しみ戦争を傍観する立場にいた、青春期の象徴と見るのが正しい解釈かも知れません。

龍太は蛇笏の四男として生まれています。

三人の兄は長男がレイテ島で戦死。次男が病死。三男が戦病死。

つまり龍太の思春期および青春は、戦争と兄たちの死に彩られたものであり、必ずしも輝くような眩ゆい青春など送ってはいない。

兄たちと同様、自分もあるいは一つ間違えば、いのちがあったかどうかもわからない。

自らの死を見つめたそんな若き日だったことと思います。

それが「春月の重さ」に象徴されているのではないでしょうか。

「紺絣」の強い切れ。そして重い春月。

俳句を学び始めたばかりのぼくにとってこの句は、

雲の上の大俳人飯田龍太に「俺の句がわからんか!」と耳もとで怒鳴られたような思いがしたことだけは確かです。

この句が初めて理解できたとき、ぼくは俳句というものの奥深さを知った思いがしました。

誰が何と言おうとこの紺絣の龍太の句は現代俳句の歴史において、ある意味革命的な一句だと言えます。

ぼくとってもっとも衝撃的だった一句。

これが名句でなかったら、何が名句なのだ。そんな気さえする一句。

「百戸の谿」所収(昭和26年作)。

龍太を敬愛する俳人がぼくの句会には多いですが、彼らがどういう認識で龍太を評価しているのか。ぼくにはわかりませんけれど、飯田龍太は少なくとも保守的な俳人ではありません。

戦後まもなくの俳壇をリードしていたのは紛れもなく、中村草田男と石田波郷だったと思いますが、昭和30年代以降の俳壇は龍太と森澄雄の二大巨頭の先導によって栄えていった、と言う気がします。

掲句。上五に強い切れがあります。

この「切れ」は、まるで俳句を、文字通り切断したかのような、大胆な切れです。

初心者にこの大胆な切れはたぶん理解できないかもしれませんが、実は、この強い切れこそが、現代俳句の本質なのです。

ぼくは龍太の青春期を熟知しておりません。病弱な青年だったことは存じております。

ぼくが思うに「紺絣」とは彼の青春期を象徴するいでたちだったのではと思うのです。

紺絣の彼が、重々しく現れた春の月を観ている。

注意すべきは表現が「出でしかな」であって、「出でにけり」ではないこと。

「出でしかな」の「し」は過去を表わす助動詞「き」の連体形。

「かな」は終助詞「か」に終助詞「な」の付いたもので詠嘆を表わし、体言または活用語の連体形に付く。

「出でにけり」の「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形。「けり」は過去を表わす助動詞「けり」の終止形。

ぼくが言っている意味わかりますかね。

つまりね、「出でしかな」は過去の詠嘆「出たなあ」の意味しかないのですが、

「出でにけり」だと物事が完了した過去のものとなってしまっている。

「出てしまったなあ」と言う意味になる。

そこが微妙に違うのです。

おそらく龍太の見ているのは、山の端からいままさに現れたばかりの月。

高々と昇ってしまった月ではないのです。

ところで、普通に読むと「紺絣」と「春月重く出でしかな」は意味が結びつかない。

この斬新さに多くの読者は雷に打たれたかの如き衝撃を味わったと思います。 かく言うぼくもその一人でした。

もしかすると、「春月」は彼の青春そのものを象徴しているのかもしれません。

胸の病に苦しみ戦争を傍観する立場にいた、青春期の象徴と見るのが正しい解釈かも知れません。

龍太は蛇笏の四男として生まれています。

三人の兄は長男がレイテ島で戦死。次男が病死。三男が戦病死。

つまり龍太の思春期および青春は、戦争と兄たちの死に彩られたものであり、必ずしも輝くような眩ゆい青春など送ってはいない。

兄たちと同様、自分もあるいは一つ間違えば、いのちがあったかどうかもわからない。

自らの死を見つめたそんな若き日だったことと思います。

それが「春月の重さ」に象徴されているのではないでしょうか。

「紺絣」の強い切れ。そして重い春月。

俳句を学び始めたばかりのぼくにとってこの句は、

雲の上の大俳人飯田龍太に「俺の句がわからんか!」と耳もとで怒鳴られたような思いがしたことだけは確かです。

この句が初めて理解できたとき、ぼくは俳句というものの奥深さを知った思いがしました。

誰が何と言おうとこの紺絣の龍太の句は現代俳句の歴史において、ある意味革命的な一句だと言えます。

ぼくとってもっとも衝撃的だった一句。

これが名句でなかったら、何が名句なのだ。そんな気さえする一句。

森澄雄は俳壇きっての愛妻家として知られていた人です。また、それゆえ非常に多くの「妻俳句」を詠んだ俳人でもあります。その中にこんな句があります。

除夜の妻白鳥のごと湯浴みをり 澄雄

俳句の世界には多くの妻俳句が存在しますが、妻の美しさ、優美さを正面から詠った句は非常に少なく、ましてや愛する妻を白鳥にたとえた俳句など聞いたことがありませんでした。けれども、根っからの愛妻家である森澄雄には、妻の湯浴みは白鳥の水浴びのように優美で楚々としたものに感じられてならなかったのです。ここまで恥ずかしがらずに妻への愛を詠った澄雄の句に、多くの人が胸を打たれずにはいられなかった。

森澄雄は俳壇において戦後頭角を現し、昭和30年代あたりから40年代にかかるころには、飯田龍太と並んで俳壇の二大巨頭として、草田男、波郷以後の俳句界のリーダーとして押しも押されもせぬ存在になってゆきます。ですから愛妻家として有名だった澄雄もだんだん俳人として多忙を極めるようになってくる。そんな大俳人にもかかわらず、妻への愛は一向に衰えない。奥さんとの息の合った阿吽の呼吸のような夫唱婦随のさまを詠んだ、こんな有名な句があります。

妻がゐて夜長を言へりさう思ふ 澄雄

秋の夜長。かたわらに妻がいる。妻は妻で、良人は良人で、自分のことをしている。ふと妻がぽつりと「近ごろはほんとうに夜が長くなりましたね」と言った。良人である澄雄はそれに直接相槌を打たないのだ。そして窓の方でも見やっているのであろう。窓辺からは虫の声が聞こえてくる。そして「ああ、その通りだなあ」と思うのだ。

この句からは、二人のお互いを空気のように思っている、老境にさしかかった夫婦独特の気心の知れた呼吸と、秋の夜の静けさだけが伝わってくる。二人の間にぎすぎすした感情があったら、こんなうちとけた心穏やかな句は決して生まれない。お互いのことを心底信頼し合っているからこそのこの空気感なのだ。これぞ夫婦俳句の極み、である。

このような絵にかいたようなおしどり夫婦であった二人だが、最後はあまりに哀しい別れが待っていた。先述のように多忙な一流俳人としての生活が続いていた澄雄だが、妻には日頃からこんなことを切望していたはずである。

頼むからぼくより先に逝ってくれるな。君に先立たれたらぼくはどうなってしまうかわからない。

けれども二人の別れはあまりにも突然であった。

それは澄雄が折からの多忙さゆえに外出中のこと、留守番をしていた妻は突如体に変調を訴え、病に倒れてしまう。妻急病の報せに澄雄が駈けつけた時すでにおそく、妻はこの世の人ではなかった。死因は心筋梗塞。澄雄がどれほど悲嘆にくれたか。察するにあまりある。

亡き妻をけふめとりし日水草生ふ 澄雄

追憶の妻の花嫁姿が今もありありと目に浮かぶのだろう。彼には妻を思い出さぬ日は一日たりともないのだ。

除夜の妻白鳥のごと湯浴みをり 澄雄

俳句の世界には多くの妻俳句が存在しますが、妻の美しさ、優美さを正面から詠った句は非常に少なく、ましてや愛する妻を白鳥にたとえた俳句など聞いたことがありませんでした。けれども、根っからの愛妻家である森澄雄には、妻の湯浴みは白鳥の水浴びのように優美で楚々としたものに感じられてならなかったのです。ここまで恥ずかしがらずに妻への愛を詠った澄雄の句に、多くの人が胸を打たれずにはいられなかった。

森澄雄は俳壇において戦後頭角を現し、昭和30年代あたりから40年代にかかるころには、飯田龍太と並んで俳壇の二大巨頭として、草田男、波郷以後の俳句界のリーダーとして押しも押されもせぬ存在になってゆきます。ですから愛妻家として有名だった澄雄もだんだん俳人として多忙を極めるようになってくる。そんな大俳人にもかかわらず、妻への愛は一向に衰えない。奥さんとの息の合った阿吽の呼吸のような夫唱婦随のさまを詠んだ、こんな有名な句があります。

妻がゐて夜長を言へりさう思ふ 澄雄

秋の夜長。かたわらに妻がいる。妻は妻で、良人は良人で、自分のことをしている。ふと妻がぽつりと「近ごろはほんとうに夜が長くなりましたね」と言った。良人である澄雄はそれに直接相槌を打たないのだ。そして窓の方でも見やっているのであろう。窓辺からは虫の声が聞こえてくる。そして「ああ、その通りだなあ」と思うのだ。

この句からは、二人のお互いを空気のように思っている、老境にさしかかった夫婦独特の気心の知れた呼吸と、秋の夜の静けさだけが伝わってくる。二人の間にぎすぎすした感情があったら、こんなうちとけた心穏やかな句は決して生まれない。お互いのことを心底信頼し合っているからこそのこの空気感なのだ。これぞ夫婦俳句の極み、である。

このような絵にかいたようなおしどり夫婦であった二人だが、最後はあまりに哀しい別れが待っていた。先述のように多忙な一流俳人としての生活が続いていた澄雄だが、妻には日頃からこんなことを切望していたはずである。

頼むからぼくより先に逝ってくれるな。君に先立たれたらぼくはどうなってしまうかわからない。

けれども二人の別れはあまりにも突然であった。

それは澄雄が折からの多忙さゆえに外出中のこと、留守番をしていた妻は突如体に変調を訴え、病に倒れてしまう。妻急病の報せに澄雄が駈けつけた時すでにおそく、妻はこの世の人ではなかった。死因は心筋梗塞。澄雄がどれほど悲嘆にくれたか。察するにあまりある。

亡き妻をけふめとりし日水草生ふ 澄雄

追憶の妻の花嫁姿が今もありありと目に浮かぶのだろう。彼には妻を思い出さぬ日は一日たりともないのだ。

凜くんふたたび。

清書します。

茜雲月の蒲団となりにけり 小林凜

凜君が9歳のときに詠んだ一句。

超未熟児で生まれた彼は、誕生後も危険な状態が続き、幼少の頃幾度も生死の境をさまよっています。

それが一部のクラスメイトには嘲笑の対象になるらしい。

彼はね、入学したばかりの頃、両手を水平に広げて歩かないと、真っすぐ歩けなかった。

とても転びやすい身体(視力に少し問題があり、視界に入るものの距離感が取りにくい)で、そういう風にバランスを取らないと歩くことも出来なかった。

転んで頭でも打ったら、どうなるか。

彼には脳の損傷は、それがたとえわずかなものでも致命傷になりかねないと言います。

彼の歩いてきた軌跡を見ていると、それは富田木歩の生い立ちと重なる部分が多い。

二人とも誰に教わったわけでもなく、絵本や少年読本に載っていた俳句を読んだことがきっかけで俳句を始め、その上達の過程はほぼ独学であること。

身体に重大なハンディがあり、学校へほとんど通ったことがないこと。

そして木歩は奉公先で、凜君は小学校で凄絶ないじめを受けていること。

掲句。

彼の小学校の教師はこれを彼が詠んだものと信じようとはしなかったそうです(これは掲句に限らずですが)。

彼の作のどれもが祖母か誰かに手ほどきを受けて詠んだままごと俳句に違いないと思い込んでいた。

というより大部分が近親者による創作であろうと。

まったく人を馬鹿にした話です。

この教師、こどもの能力を見くびっていますね。

こどもだって文法を学ぼうと思えば、このくらいは出来るんです。

で、凜君の清書した俳句を見て教師の言ったひと言がふるっています。こんな傑作は余程の根性曲がりでもなければ言えません。

何と言ったか。

「俳句だけじゃ食べていけまへんで」。

誰が俳句で食べてゆくと言った。凜君は俳句を心の糧にしているのです。そんなこともわからないのか。

この一句。風景を詠む眼にやさしさがにじみ出ています。

これは本当にこどもらしい感性と言うほかない。

季語は「月」。

東の空に出たばかりの月が夕映えによって茜色に染まった雲の上に浮かんでいる。

そのうつくしい雲が「月の蒲団」になってしまったよ、と言うのです。

これはやさしい心がなければ絶対に詠めない一句。

彼のナイーブな感性がこんな表現をさせたのです。

うつくしい句とはこういうもの。

誰にでも詠めるものではありません。

心やさしい凜君。がんばって生きよう。

小林凜君の秀句。

雪やなぎ祖母の胸にも散りにけり

かき氷含めば青き海となる

羽化したるアゲハを庭に放ちけり

蓮の花祖父を送りて沈みけり

亡き祖父の箸並べけり釣忍

生まれしを幸かと聞かれ春の宵

マンゴーや夕日と同じ色をして

煌煌とまた煌煌と月見どき

句作とは苦しみの苦や外は雪

置物と見紛う猫や冬日向

つくばいや椿の花がひとつ落ち

枯野原踏みて歳月数えけり

上着脱ぎ春一番とともに行く

吾が嗅げば犬も嗅ぎ来る若葉かな

もう一句。

彼の代表句があります。

ブーメラン返らず蝶となりにけり

返らないブーメランは彼の思い通りにならなかった、こども時代の痛みを想起させます。そしてそれを癒すかのようにやってきた蝶。

これはカニングハム久子先生、そしてショーン・ハート先生と言う理解者に巡り合えた幸運を象徴しているかのように読みとれます。

そして彼をいじめていた児童と大人たち(教師・教頭を含む)には分らなかった秀句たち。

朝日俳壇に入選するようになってやっと、教師たちの凜君を見る眼が変わったらしいですから、いかに彼らが権威というものに弱いのかわかります。

ものの価値のまったくわからない人たちなのでしょう。世の中にはそういう気の毒な人たちがたくさんいます。

作品に対する審美眼、鑑賞眼というものが、全く欠如している人たちです。

はっきり言わせてもらえば、こんな人たちはいくら高学歴であっても、文盲に等しいとぼくは思っております。

清書します。

茜雲月の蒲団となりにけり 小林凜

凜君が9歳のときに詠んだ一句。

超未熟児で生まれた彼は、誕生後も危険な状態が続き、幼少の頃幾度も生死の境をさまよっています。

それが一部のクラスメイトには嘲笑の対象になるらしい。

彼はね、入学したばかりの頃、両手を水平に広げて歩かないと、真っすぐ歩けなかった。

とても転びやすい身体(視力に少し問題があり、視界に入るものの距離感が取りにくい)で、そういう風にバランスを取らないと歩くことも出来なかった。

転んで頭でも打ったら、どうなるか。

彼には脳の損傷は、それがたとえわずかなものでも致命傷になりかねないと言います。

彼の歩いてきた軌跡を見ていると、それは富田木歩の生い立ちと重なる部分が多い。

二人とも誰に教わったわけでもなく、絵本や少年読本に載っていた俳句を読んだことがきっかけで俳句を始め、その上達の過程はほぼ独学であること。

身体に重大なハンディがあり、学校へほとんど通ったことがないこと。

そして木歩は奉公先で、凜君は小学校で凄絶ないじめを受けていること。

掲句。

彼の小学校の教師はこれを彼が詠んだものと信じようとはしなかったそうです(これは掲句に限らずですが)。

彼の作のどれもが祖母か誰かに手ほどきを受けて詠んだままごと俳句に違いないと思い込んでいた。

というより大部分が近親者による創作であろうと。

まったく人を馬鹿にした話です。

この教師、こどもの能力を見くびっていますね。

こどもだって文法を学ぼうと思えば、このくらいは出来るんです。

で、凜君の清書した俳句を見て教師の言ったひと言がふるっています。こんな傑作は余程の根性曲がりでもなければ言えません。

何と言ったか。

「俳句だけじゃ食べていけまへんで」。

誰が俳句で食べてゆくと言った。凜君は俳句を心の糧にしているのです。そんなこともわからないのか。

この一句。風景を詠む眼にやさしさがにじみ出ています。

これは本当にこどもらしい感性と言うほかない。

季語は「月」。

東の空に出たばかりの月が夕映えによって茜色に染まった雲の上に浮かんでいる。

そのうつくしい雲が「月の蒲団」になってしまったよ、と言うのです。

これはやさしい心がなければ絶対に詠めない一句。

彼のナイーブな感性がこんな表現をさせたのです。

うつくしい句とはこういうもの。

誰にでも詠めるものではありません。

心やさしい凜君。がんばって生きよう。

小林凜君の秀句。

雪やなぎ祖母の胸にも散りにけり

かき氷含めば青き海となる

羽化したるアゲハを庭に放ちけり

蓮の花祖父を送りて沈みけり

亡き祖父の箸並べけり釣忍

生まれしを幸かと聞かれ春の宵

マンゴーや夕日と同じ色をして

煌煌とまた煌煌と月見どき

句作とは苦しみの苦や外は雪

置物と見紛う猫や冬日向

つくばいや椿の花がひとつ落ち

枯野原踏みて歳月数えけり

上着脱ぎ春一番とともに行く

吾が嗅げば犬も嗅ぎ来る若葉かな

もう一句。

彼の代表句があります。

ブーメラン返らず蝶となりにけり

返らないブーメランは彼の思い通りにならなかった、こども時代の痛みを想起させます。そしてそれを癒すかのようにやってきた蝶。

これはカニングハム久子先生、そしてショーン・ハート先生と言う理解者に巡り合えた幸運を象徴しているかのように読みとれます。

そして彼をいじめていた児童と大人たち(教師・教頭を含む)には分らなかった秀句たち。

朝日俳壇に入選するようになってやっと、教師たちの凜君を見る眼が変わったらしいですから、いかに彼らが権威というものに弱いのかわかります。

ものの価値のまったくわからない人たちなのでしょう。世の中にはそういう気の毒な人たちがたくさんいます。

作品に対する審美眼、鑑賞眼というものが、全く欠如している人たちです。

はっきり言わせてもらえば、こんな人たちはいくら高学歴であっても、文盲に等しいとぼくは思っております。

ここのところ下のような文章を〈湧〉に寄稿しています。

俳人甲斐遊糸の一句(一)

糸川草一郎

風邪の子の洟共稼妻吸へり 甲斐遊糸

第一句集〈冠雪〉の最初の章〈而立(昭和四十八年〜五十一年)〉に収められている一句。季語から昭和四十九年暮れか五十年初頭の頃の作かと察せられる。先生が三十四歳の誕生日を迎えた頃であろう。本作の「風邪の子」は長女ののぞみさん。まだ一歳半の頃である。

みどり児の頃の水洟は母が吸ってしまうものだと、聞かされているが、男であり未婚の僕はそういう場面に出くわしたことがない。だが母に聞くと、母親と言うものはみなそうやって子を育てるのだと言う。親になってみなければ決してわからないかも知れないが、母親の偉大さを感じずにはいられない。みどり児の風邪は悪化させたら大変。甲斐先生の奥さまゆき子さんは、このお子さんを掲句のように懸命に看病するのだ。

揃ひの甚平着て何もかも姉の真似 甲斐遊糸

みみずつけてやりいもうとにも釣らす 〃

次女みのりさんが生まれてしばらくのち、幼い姉妹を詠んだ二句。甲斐先生が〈濱〉に入会して数年の頃と言うのは、このお二人の娘さんの誕生の時期とちょうど重なる。この二句、姉妹の様子が情愛に満ちた視線で、時にユーモラスに描かれている。一句目。妹や弟というのは、幼い頃何かと言うと兄や姉の真似をする。かく言う僕にも妹がいて、幼い頃男の僕の真似をして困ったことがある。甚平は元来男子用に作られたもの。それを幼い娘さん二人に着せるところもいい。二句目。幼い姉が釣りをしている。餌はみみずである。妹も釣りたがるので、妹にも釣竿を持たせてやり、餌をつけてやる。何も言わずに見守っている先生の目が優しい。

俳人甲斐遊糸の一句(一)

糸川草一郎

風邪の子の洟共稼妻吸へり 甲斐遊糸

第一句集〈冠雪〉の最初の章〈而立(昭和四十八年〜五十一年)〉に収められている一句。季語から昭和四十九年暮れか五十年初頭の頃の作かと察せられる。先生が三十四歳の誕生日を迎えた頃であろう。本作の「風邪の子」は長女ののぞみさん。まだ一歳半の頃である。

みどり児の頃の水洟は母が吸ってしまうものだと、聞かされているが、男であり未婚の僕はそういう場面に出くわしたことがない。だが母に聞くと、母親と言うものはみなそうやって子を育てるのだと言う。親になってみなければ決してわからないかも知れないが、母親の偉大さを感じずにはいられない。みどり児の風邪は悪化させたら大変。甲斐先生の奥さまゆき子さんは、このお子さんを掲句のように懸命に看病するのだ。

揃ひの甚平着て何もかも姉の真似 甲斐遊糸

みみずつけてやりいもうとにも釣らす 〃

次女みのりさんが生まれてしばらくのち、幼い姉妹を詠んだ二句。甲斐先生が〈濱〉に入会して数年の頃と言うのは、このお二人の娘さんの誕生の時期とちょうど重なる。この二句、姉妹の様子が情愛に満ちた視線で、時にユーモラスに描かれている。一句目。妹や弟というのは、幼い頃何かと言うと兄や姉の真似をする。かく言う僕にも妹がいて、幼い頃男の僕の真似をして困ったことがある。甚平は元来男子用に作られたもの。それを幼い娘さん二人に着せるところもいい。二句目。幼い姉が釣りをしている。餌はみみずである。妹も釣りたがるので、妹にも釣竿を持たせてやり、餌をつけてやる。何も言わずに見守っている先生の目が優しい。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

俳句公園。 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

俳句公園。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 77187人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 209328人

- 3位

- 横浜DeNAベイスターズ

- 36197人