たいへんご無沙汰しておりました。 さて今回のトピックはターレスの弟子アナクシマンドロスになります。 ターレスと同様にアナクシマンドロスも一元論を唱えました。 そして本も書いたと言われておりますが、現存するのは残念ながらその中からの1文だけで、そのころに書かれた他の著書を基にアナクシマンドロスの哲学の研究が進みました。

ターレスは万物の根源(アルケー)は水と言いましたが、アナクシマンドロスはそれに反論しました。 たとえばすべてが水(濡れているもの)だったと仮定します。 あるいていたら砂漠に乾ききった骨をみつけました。 骨は全く濡れていません。 じゃあ水とは違うものではない、水に回帰するものではないかっといった考えから万物の根源は水ではないと考えただけでなく、万物の根源は水、土、鉄や石のような特定のものではない物であると唱えました。 その理由は特定の元(石でも車でもいいです)を指定してしまうと、それ以外の物をすぐに見分けることができるからです。 つまり万物の根源意外のものが出てきてしまうため、一元論が崩れてしまいます。 だからといって一元論を捨てることは無かったので、結果としてわかりにくい表現ですがこの「特定ではないもの」をアペイロン(APEIRON)が万物の根源だとアナクシマンドロスは説きました。

思い出してほしいのは前の講義で説明した現象(Phenomenon)と実体(Noumenon)の違いです。 アナクシマンドロスにとっては、個々の特定の物(水、石、骨、人などなど)、つまり身の回りにあって、五感で感じられるあるありとあらゆる物は、有限で現象にすぎないと思っていたと考えたほうが簡単です。 万物の根源は名前はどうであれ現象ではなく、実体noumenonと考えていたことに注目してください。 五感で感じられるものではなく、理性を使って考えられるものが本当の万物の根源とアナクシマンドロスは考えたようです。 ではそれは何だろうという話になります。 アペイロンとは何か?

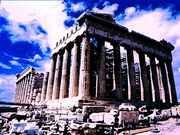

古代ギリシャが面していた海はよく渦が巻くことがあるのでクルーズとかでもそれをみるツアーが多くありますが、アナクシマンドロスも海にできる渦をヒントにしたようです。 考えづらい人は竜巻でも想像してください。 アペイロンは渦を巻くように動き、その中に軽い物質が生まれ、渦の外に放り出されます。 放り出されたものには熱いとか冷たいといったついになる性質があると考えられました。 火は熱いけど、消えれば冷たくなるとか、水は濡れているが、なくなると乾くといった具合に。 (特筆したいのは、アナクシマンドロスは熱いとか冷たいという現象も物体であると考えていたことです) アナクシマンドロスは一元論を唱えた人ですが、決して身の回りにあるものが単なる夢とか幻想と思っておらず、それらの現象はアペイロンから飛び出してきた物ととらえていました。 よく日本語にある表現ですが形あるものいつかは壊れてって具合に、物はアペイロンから生まれいつの日かアペイロンに戻ると考えていました。 ですのでアナクシマンドロスの世界観というのは永遠に動き続けるアペイロンがすべての根源と考えていたと言えます。

上記の説明が難しいのは、アペイロンを説明する際の表現方法なんです。 「あれでもないしこれでもない」とないないをいい続けているので、わかりづらいんです。 私たちは「〜ではない」という否定表現でナントカという部分を理解することはありません。 「〜です」という肯定表現があってはじめてナントカが何かというのがわかるんですが、アペイロンの多くが否定表現になっています。 だから理解することが難しいんですね。 ただ万物の根源は、一元論に基づいて、ひとつのもので、壊れることもなければ、消えることもなく、失われることもない、つまり永遠の物であるということはアナクシマンドロスは考えていました。 ただターレスと違ってアナクシマンドロスは身の回りで起きる物質の変化にも気が付いていたようで、たとえば水は火にかけると沸騰するとか、氷は手に持っていると無くなるという現象は見逃しませんでした。 ただ身の回りの物はいつかは無くなってしまうということから、身の回りの者が万物の根源という考えはしなかったようです。 そこから考えてアペイロンは万物の根源として無くなることは無い、だから身の回りのものではないと明言できたと考えられています。

アナクシマンドロスはアペイロンの渦から彼の天文学を考えましたが、それはここでは省略させていただきます。 ただ渦の過程で地球、海、月、太陽が誕生し、地球は何にも支えられていない浮かぶ天体と述べたということだけは書いておきます。

ここで少し発展させて考えてみましょう。 よくSF映画とかにパラレルユニバースとかいくつも存在する宇宙論というのがあります。 アナクシマンドロス自身いくつも存在する宇宙論を述べていたわけではないとおもいますが、私たちの素朴な疑問に別な宇宙があるのかというのがあります。 たったとしたら、宇宙の果てとは何だろうとか、多重宇宙の元はなんだろうなんて考えてしまいたくなります。 そして人はそれらの誕生の秘密を知りたがる。 もし多重宇宙があったとすれば、私たちが住むこの宇宙空間そしてそのかなにあるすべての物はアペイロンというものから誕生した物と考えてみたくなりますね。 そう考えてみるとアペイロンもまんざら捨てたものではないと思います。

ところで原始的な進化論を述べたのは実はアナクシマンドロスです。 アペイロンから誕生した水。 その水から魚が生まれ、そこから人が生まれたという説ですが、これはギリシャらしい答えなんです。 ギリシャにはサメがいますが、卵を産むサメではなく、サメの子供をそのまま産むサメがいます。 それは置いておいて、人は海からきたという考えは偶然かもしれませんが、後々の進化論にも共通する考えをもうすでに古代ギリシャでは考えられていたんですねということを理解していただければよいと思います。

もちろん長く説明することはできますが、ウェブ版の簡単バージョンということもあり、アナクシマンドロスのアペイロンというものにちょっとだけでも理解していただければ幸いです。 前々に話をしておけばよかったのですが、ターレス、アナクシマンドロスを始め多くの古代ギリシャ哲学を支えてきたのは、理論だけではありません。 科学の先に宗教あり、そして宗教の先に科学ありという表現が英語にはありますが、全くその通りで、古代ギリシャ哲学の根底を支えてきたのは神話や空想だととうことは知っていただきたいです。 たから一元論を過度に推し進めてターレスが万物の根源は水とか、アナクシマンドロスはアペイロンとか、あとは後に登場するピタゴラスは数字だなんていうんですね。

ターレスは万物の根源(アルケー)は水と言いましたが、アナクシマンドロスはそれに反論しました。 たとえばすべてが水(濡れているもの)だったと仮定します。 あるいていたら砂漠に乾ききった骨をみつけました。 骨は全く濡れていません。 じゃあ水とは違うものではない、水に回帰するものではないかっといった考えから万物の根源は水ではないと考えただけでなく、万物の根源は水、土、鉄や石のような特定のものではない物であると唱えました。 その理由は特定の元(石でも車でもいいです)を指定してしまうと、それ以外の物をすぐに見分けることができるからです。 つまり万物の根源意外のものが出てきてしまうため、一元論が崩れてしまいます。 だからといって一元論を捨てることは無かったので、結果としてわかりにくい表現ですがこの「特定ではないもの」をアペイロン(APEIRON)が万物の根源だとアナクシマンドロスは説きました。

思い出してほしいのは前の講義で説明した現象(Phenomenon)と実体(Noumenon)の違いです。 アナクシマンドロスにとっては、個々の特定の物(水、石、骨、人などなど)、つまり身の回りにあって、五感で感じられるあるありとあらゆる物は、有限で現象にすぎないと思っていたと考えたほうが簡単です。 万物の根源は名前はどうであれ現象ではなく、実体noumenonと考えていたことに注目してください。 五感で感じられるものではなく、理性を使って考えられるものが本当の万物の根源とアナクシマンドロスは考えたようです。 ではそれは何だろうという話になります。 アペイロンとは何か?

古代ギリシャが面していた海はよく渦が巻くことがあるのでクルーズとかでもそれをみるツアーが多くありますが、アナクシマンドロスも海にできる渦をヒントにしたようです。 考えづらい人は竜巻でも想像してください。 アペイロンは渦を巻くように動き、その中に軽い物質が生まれ、渦の外に放り出されます。 放り出されたものには熱いとか冷たいといったついになる性質があると考えられました。 火は熱いけど、消えれば冷たくなるとか、水は濡れているが、なくなると乾くといった具合に。 (特筆したいのは、アナクシマンドロスは熱いとか冷たいという現象も物体であると考えていたことです) アナクシマンドロスは一元論を唱えた人ですが、決して身の回りにあるものが単なる夢とか幻想と思っておらず、それらの現象はアペイロンから飛び出してきた物ととらえていました。 よく日本語にある表現ですが形あるものいつかは壊れてって具合に、物はアペイロンから生まれいつの日かアペイロンに戻ると考えていました。 ですのでアナクシマンドロスの世界観というのは永遠に動き続けるアペイロンがすべての根源と考えていたと言えます。

上記の説明が難しいのは、アペイロンを説明する際の表現方法なんです。 「あれでもないしこれでもない」とないないをいい続けているので、わかりづらいんです。 私たちは「〜ではない」という否定表現でナントカという部分を理解することはありません。 「〜です」という肯定表現があってはじめてナントカが何かというのがわかるんですが、アペイロンの多くが否定表現になっています。 だから理解することが難しいんですね。 ただ万物の根源は、一元論に基づいて、ひとつのもので、壊れることもなければ、消えることもなく、失われることもない、つまり永遠の物であるということはアナクシマンドロスは考えていました。 ただターレスと違ってアナクシマンドロスは身の回りで起きる物質の変化にも気が付いていたようで、たとえば水は火にかけると沸騰するとか、氷は手に持っていると無くなるという現象は見逃しませんでした。 ただ身の回りの物はいつかは無くなってしまうということから、身の回りの者が万物の根源という考えはしなかったようです。 そこから考えてアペイロンは万物の根源として無くなることは無い、だから身の回りのものではないと明言できたと考えられています。

アナクシマンドロスはアペイロンの渦から彼の天文学を考えましたが、それはここでは省略させていただきます。 ただ渦の過程で地球、海、月、太陽が誕生し、地球は何にも支えられていない浮かぶ天体と述べたということだけは書いておきます。

ここで少し発展させて考えてみましょう。 よくSF映画とかにパラレルユニバースとかいくつも存在する宇宙論というのがあります。 アナクシマンドロス自身いくつも存在する宇宙論を述べていたわけではないとおもいますが、私たちの素朴な疑問に別な宇宙があるのかというのがあります。 たったとしたら、宇宙の果てとは何だろうとか、多重宇宙の元はなんだろうなんて考えてしまいたくなります。 そして人はそれらの誕生の秘密を知りたがる。 もし多重宇宙があったとすれば、私たちが住むこの宇宙空間そしてそのかなにあるすべての物はアペイロンというものから誕生した物と考えてみたくなりますね。 そう考えてみるとアペイロンもまんざら捨てたものではないと思います。

ところで原始的な進化論を述べたのは実はアナクシマンドロスです。 アペイロンから誕生した水。 その水から魚が生まれ、そこから人が生まれたという説ですが、これはギリシャらしい答えなんです。 ギリシャにはサメがいますが、卵を産むサメではなく、サメの子供をそのまま産むサメがいます。 それは置いておいて、人は海からきたという考えは偶然かもしれませんが、後々の進化論にも共通する考えをもうすでに古代ギリシャでは考えられていたんですねということを理解していただければよいと思います。

もちろん長く説明することはできますが、ウェブ版の簡単バージョンということもあり、アナクシマンドロスのアペイロンというものにちょっとだけでも理解していただければ幸いです。 前々に話をしておけばよかったのですが、ターレス、アナクシマンドロスを始め多くの古代ギリシャ哲学を支えてきたのは、理論だけではありません。 科学の先に宗教あり、そして宗教の先に科学ありという表現が英語にはありますが、全くその通りで、古代ギリシャ哲学の根底を支えてきたのは神話や空想だととうことは知っていただきたいです。 たから一元論を過度に推し進めてターレスが万物の根源は水とか、アナクシマンドロスはアペイロンとか、あとは後に登場するピタゴラスは数字だなんていうんですね。

|

|

|

|

コメント(8)

コトバンクに神概念がありましたね。引用します。

「古代ギリシア,ミレトス学派の哲学者。タレスの弟子。天文学の研究でも有名で,天球儀を作ったと言われている。彼の哲学について古人は次のように伝えている。〈アナクシマンドロスは存在するもののもとのもの(アルケーarchē),つまり要素を“ト・アペイロンto apeiron”と呼んだ。そしてそのもとのものは水でもなければ,普通に要素と呼ばれているいかなるものでもなくて,ある無規定的なる,無限なるものであり,そのものから全天界と天界の内における世界が生じると言っている。ものが生成して存在を獲得するに至ったその基をなすものへと,そのものはまた必然の定めに従って消滅し去る。ものは犯した不正のゆえに時の秩序に則って相互に罰しあうのである〉(シンプリキオス《自然学》)。ト・アペイロンを基礎においたこの宇宙論的哲学の背後にはヘシオドスの神話的宇宙論があると考えられる。この詩人は宇宙の始原状態をカオス(一種の混沌)と見なし,そこからまず女神ガイア(大地)とエロス(恋の神)が生まれ,つぎにガイアは自家生殖によって男神,天を生み,さらにエロスによってその天と交合して生産をおこない,宇宙が成立する運びになっている。ところが,アナクシマンドロスの哲学ではト・アペイロンの渦巻的な運動から分裂によって,温冷乾湿という対立的なものが成立し,最後に各種の生物が生じてくることになっている。したがって,これは神話的宇宙論からセックスに関係した用語を消去した一種の合理的宇宙論と言える。この哲学ではまた,そもそもの始めの人間は〈魚に似ていた〉とされており,その点でアナクシマンドロスを最初の進化論者と呼ぶ場合もあるが,しかし神話は早くから生物の発生を水や海に求めていたのであって,ここにも神話の影響があることを認めるべきであろう。

執筆者:斎藤 忍随」

「古代ギリシア,ミレトス学派の哲学者。タレスの弟子。天文学の研究でも有名で,天球儀を作ったと言われている。彼の哲学について古人は次のように伝えている。〈アナクシマンドロスは存在するもののもとのもの(アルケーarchē),つまり要素を“ト・アペイロンto apeiron”と呼んだ。そしてそのもとのものは水でもなければ,普通に要素と呼ばれているいかなるものでもなくて,ある無規定的なる,無限なるものであり,そのものから全天界と天界の内における世界が生じると言っている。ものが生成して存在を獲得するに至ったその基をなすものへと,そのものはまた必然の定めに従って消滅し去る。ものは犯した不正のゆえに時の秩序に則って相互に罰しあうのである〉(シンプリキオス《自然学》)。ト・アペイロンを基礎においたこの宇宙論的哲学の背後にはヘシオドスの神話的宇宙論があると考えられる。この詩人は宇宙の始原状態をカオス(一種の混沌)と見なし,そこからまず女神ガイア(大地)とエロス(恋の神)が生まれ,つぎにガイアは自家生殖によって男神,天を生み,さらにエロスによってその天と交合して生産をおこない,宇宙が成立する運びになっている。ところが,アナクシマンドロスの哲学ではト・アペイロンの渦巻的な運動から分裂によって,温冷乾湿という対立的なものが成立し,最後に各種の生物が生じてくることになっている。したがって,これは神話的宇宙論からセックスに関係した用語を消去した一種の合理的宇宙論と言える。この哲学ではまた,そもそもの始めの人間は〈魚に似ていた〉とされており,その点でアナクシマンドロスを最初の進化論者と呼ぶ場合もあるが,しかし神話は早くから生物の発生を水や海に求めていたのであって,ここにも神話の影響があることを認めるべきであろう。

執筆者:斎藤 忍随」

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

ギリシア哲学 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-