- 詳細 2018年9月30日 23:24更新

-

この遺跡を作ったのは1351年 - 1767年に存在したアユタヤ王朝である。この王朝はナーラーイ王時代には現在のラオス、カンボジア、ミャンマーの一部を領有するほどの勢力を持っていた。中心都市であるアユタヤは、流れの穏やかなチャオプラヤー川に位置し、貿易に持ってこいの地形であった。この貿易に適した地で、王はその独占貿易で莫大な利益を収め、同時に上座部仏教を信仰していた王は、この莫大な利益を元に数々の寺院(ワット)を作り出した。しかし、1767年にビルマ(ミャンマー)の攻撃を受けてアユタヤ王朝は消滅した。同時にアユタヤ市内の建造物は徹底的に破壊され、ほとんどの寺院は廃寺となり、王宮も台座を残すのみとなった。世界的にみてアユタヤの建造物の多くが比較的新しい建造物であるにもかかわらず、そのほとんどが煉瓦のみになっているのは、このためである。

スコタイと周辺の古都

バンコクから北に約450 キロ、はるか彼方まで広がる水田地帯。スコタイは、13 世紀の初めクメールの支配から独立し、タイで初めての統一国家が誕生した王朝の遺跡です。タイの言葉で「幸福の夜明け」を意味し、新しい文字も創作されました。

輝かしい歴史は、15 世紀までの約140年間続きますが、勢力の衰えとともにタイ南部のアユタヤ王朝の支配下となります。住民は徐々に都から去り、王宮は廃墟となって、うっそうとした密林の中に消える運命に。

遺跡があることは分かっていましたので、48 年前、タイ政府により発掘と修復が始まりました。雑木を取り除き、敷地内に移り住んだ人々は転居。ユネスコの援助を得て、森の中の遺跡公園としてよみがえり、海外からの観光客を集めています。

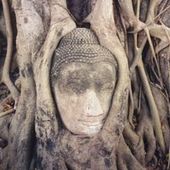

遺跡公園の広さは、南北1.6 キロ、東西1.8 キロ。城壁内のほぼ中央にあるワット・マハタート王宮寺院は、大小合わせて200を超えるワットがあったとのこと。ワットは寺院全体を指す言葉で、代表する建物は僧坊などのお堂と仏塔です。屋根はすべて消失していますので建物の大きさが実感できませんが、柱と柱の間隔はかなりあります。

重厚な柱が林立し、傾いたものもあります。外見は蜂の巣のような穴があき、今にも崩れそうです。恐る恐る触ってみましたが、石のように硬く動きません。無数の穴は、中の空気が長い年月をかけて抜けた結果。鉄分を含んだ土を固めて造られているため、太陽の熱を含み、長く触っていられませんでした。

仏塔は、焼きレンガで造られています。土を固めて造られた柱に比べてもろく、崩れた箇所が目に付きます。地震がなかったのが幸いして、崩壊から免れました。

林立する柱の奥には、仏像が安置されています。熱帯の強い日差しが差し込み、雨ざらしのままです。表面は漆喰で仕上げられ、白さを保っていますが、これはクリーニングと防水処理を終えたもの。中にはおびただしい苔や藻類が付着し、黒っぽい緑色をしているものがあります。

修復された2体の仏像(ワットマハタ−ト) レンガ造りの基壇部分が崩れています

仏像は風雨にさらされ、苔や藻類が付着しています 静寂さを保つシーサッチャナライ遺跡公園。スコタイに次ぐ第2の都市でした 土を固めて造られた壁や柱。保存状態は比較的良好

アユタヤと周辺の古都

バンコクから北に約70 キロ、黄金の都と称された古代都市です。15 世紀にはスコタイを支配下に治めたアユタヤ王朝は、18 世紀までの約450 年間、水運を活かして遠くペルシャやヨーロッパ諸国との貿易を盛んに行い、国際都市として繁栄を極めました。しかし、1767 年、ビルマ軍との戦いで王宮は完全に破壊され、豪華絢爛たる建物はすべて焼失しました。

廃墟と化した寺院の跡は、整備されて遺跡公園になっています。王宮の建物は、すべて木造であったため残るのは基礎のみ。寺院跡には、レンガ造りの仏塔と部分的に柱と壁が残っています。傾いて倒壊のおそれのある部分は、固めて補強されました。

比較的よい状態で保存されているのは、ワット・プラ・シー・サンペット寺院。王室専用の寺院です。大きな3 基の仏塔が並び、シンボル的存在になっています。仏塔の中段まで上れます。上から見下ろすと、広大な敷地の中に今にも倒れそうな壁、漆喰が剥がれレンガがむき出しの柱が点在。壁に沿って整然と並ぶ仏像には、頭部がありません。

現地ガイドのルーサクさんは、「世界遺産になってからは、盗まれることはなくなりました。大部分が仏教徒のタイ人は、決して仏像を傷つけません。おそらく頭部は、外国のどこかに置かれているでしょう」と残念がります。

![[dir] 仏教](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/1/65/1990165_206s.jpg)