●袈裟の色はすべては枯れて老いて滅びていくことをあらわす

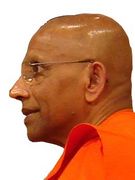

出家者は黄褐色の袈裟を着ます。この色は、とても心が落ち着くのです。

「袈裟」は、古代インドの言葉“カーサーバ”が音訳されたものです。

“カーサーバ”には、「黄褐色の衣」と「アク、汚れ」という意味があります。

植物は枯れていくと、黄褐色になっていきます。白い着物でも、長く着ていれば、黄褐色になります。

この色は、すべては枯れて老いて滅びていくことをあらわしています。

出家者は、俗世を離れたので、その色の衣を着るわけです。

俗世間を離れて袈裟を着ていても、心が俗世の汚れのままなら、袈裟を着るのにふさわしいとはいえません。

それは、自分に対しても他人に対しても、あざむいているのです。

●わたしたちは「立派なかぶりもの」を着けようとする

一般の人たちは法、袈裟を着ることはありませんが、「立派なかぶりもの」をつけようとします。

いろいろな「かぶりもの」を着ますね。

たとえば、会社や組織の名前、肩書き、地位、学歴も、「立派なかぶりもの」といえるでしょう。

あるいは、身体の美しさや、才能や財産も含まれるでしょう。

なぜ「立派なかぶりもの」を着けようとするかというと、はありのままの自分を隠したり、立派だと認めて欲しいからです。

外のかぶりものと中身の自分との隔たりがあるほど、自己をごまかすことになります。

そして、外のかぶりものに合わせて演技をしなくてはならないので、いつかは苦しくなってきます。

わたしたちは、立派なかぶりものに、だまされてはいけません。

大会社の社長とか一流大学の教授と名乗ると、立派な人格者と思われます。しかし、それらは所詮はかぶりもので、中身は普通の人間かもしれません。

宗教の世界でも、立派な法衣を着ていて、さも聖者のように振る舞っていても、中身は普通の人間ということがよくあります。

●仏教の教えは、「一切のかぶりものを取りなさい」ということ

人間に必要なことは、外のかぶりものではなく、内の心の清らかさです。

心の清らかさとは、嫉妬・憎しみ・怒り・貪りなどで心が汚れていないことです。

仏教は、「捨てろ、捨てろ」と言います。

それは「一切のかぶりものを取りなさい」ということなのです。

「心の汚れを捨てていない人は、黄褐色の法衣をまとって、自制しようとしないならば、法衣にはふさわしくない」(ダンマパダ・九)

──スマナサーラ長老の話から

|

|

|

|

コメント(1)

インドを旅していると、よくサニヤシン(出家者、すべてを放擲した人)に出会います。

なにしろインドですから、こういう出家修行者は、何百万人もいるんだそうです。

ほとんどは、ヒンドゥー教徒です。

着ている服は、だいたいサフラン色ですね。

破れたサフランの衣を着て、杖をついている修行者の姿は、わたしにとても美しく映ります。

インドで出会う仏教の坊さんは、だいたいはチベット僧か南方仏教の僧侶ですね。

チベット僧の袈裟は、濃いエンジ色。

ミャンマーの僧侶は、茶色。

スリランカの僧侶は、派手なオレンジ色。

タイの僧侶は、派手な黄色っぽい茶色。

韓国の僧侶は、灰色。

ブッダの着けていた衣は、そもそもどんな色だったんでしょうね。

たぶん、インドのサニヤシンが着ているサフラン色のようなものかなあと思います。

容易に染めやすいし、土などの上に座っても、汚れが目立たない色ですし。

なにしろインドですから、こういう出家修行者は、何百万人もいるんだそうです。

ほとんどは、ヒンドゥー教徒です。

着ている服は、だいたいサフラン色ですね。

破れたサフランの衣を着て、杖をついている修行者の姿は、わたしにとても美しく映ります。

インドで出会う仏教の坊さんは、だいたいはチベット僧か南方仏教の僧侶ですね。

チベット僧の袈裟は、濃いエンジ色。

ミャンマーの僧侶は、茶色。

スリランカの僧侶は、派手なオレンジ色。

タイの僧侶は、派手な黄色っぽい茶色。

韓国の僧侶は、灰色。

ブッダの着けていた衣は、そもそもどんな色だったんでしょうね。

たぶん、インドのサニヤシンが着ているサフラン色のようなものかなあと思います。

容易に染めやすいし、土などの上に座っても、汚れが目立たない色ですし。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

スマナサーラ長老の話から 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-