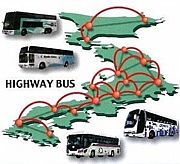

高速バスが伸びてき始めたのは、昭和50年代の辺りからである。

まずは、国鉄の急行列車の特急格上げによる、支線区への直通列車廃止である。

次にあげられるのは、国鉄分割民営化直前に多く見られたのは、夜行急行列車の寝台特急格上げや列車廃止、寝台車連結廃止などである。

昼間の高速バスの代表例は新宿からの中央高速バス、大阪からの山陰特急バス、福岡からの九州高速バスなどである。

夜行の高速バスで有名なのは、ノクターン号で

スーパーシート=ロネ、三列独立シート=ハネ並みのサービスを提供したことで有名になったのは、出世列車といわれた、急行津軽号から寝台車をことごとく編成から外してしまいオール座席車での運行にしてしまったからである。

JRが国鉄時代からの看板列車を儲からないという理由で、撤退作戦に固執した結果である。

まずは、国鉄の急行列車の特急格上げによる、支線区への直通列車廃止である。

次にあげられるのは、国鉄分割民営化直前に多く見られたのは、夜行急行列車の寝台特急格上げや列車廃止、寝台車連結廃止などである。

昼間の高速バスの代表例は新宿からの中央高速バス、大阪からの山陰特急バス、福岡からの九州高速バスなどである。

夜行の高速バスで有名なのは、ノクターン号で

スーパーシート=ロネ、三列独立シート=ハネ並みのサービスを提供したことで有名になったのは、出世列車といわれた、急行津軽号から寝台車をことごとく編成から外してしまいオール座席車での運行にしてしまったからである。

JRが国鉄時代からの看板列車を儲からないという理由で、撤退作戦に固執した結果である。

|

|

|

|

コメント(44)

もう1つ高速バスが伸びた背景には、地下鉄が開業して都営バスの再編があった結果として東京駅八重洲口のターミナル容量に余裕が出来たこともあげられるといえます。

昭和時代の東京駅の都営バスは丸の内北口は東22錦糸町駅(江東)、東43荒川土手操車所(北)、東71大久保駅(小滝橋)。

丸の内南口は黒10目黒駅前(目黒)、東98等々力操車所(目黒&東急)、東18門前仲町(深川)、東21北砂七丁目(深川)、銀16豊海水産埠頭(江東)。

八重洲口は東42南千住(南千住)、茶51駒込駅(巣鴨)、東82渋谷駅(渋谷)、東90五反田駅(品川)、東15・17深川車庫・枝川二丁目(深川)があったから、東京駅に高速バスの入る余地がなかったからです。

昭和時代の東京駅の都営バスは丸の内北口は東22錦糸町駅(江東)、東43荒川土手操車所(北)、東71大久保駅(小滝橋)。

丸の内南口は黒10目黒駅前(目黒)、東98等々力操車所(目黒&東急)、東18門前仲町(深川)、東21北砂七丁目(深川)、銀16豊海水産埠頭(江東)。

八重洲口は東42南千住(南千住)、茶51駒込駅(巣鴨)、東82渋谷駅(渋谷)、東90五反田駅(品川)、東15・17深川車庫・枝川二丁目(深川)があったから、東京駅に高速バスの入る余地がなかったからです。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

高速バス〜正規路線バス限定〜 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-