今月の歌舞伎座昼の部に音羽屋の魚屋政五郎で『芝濱』が掛かります。

そして『芝濱』と云えばこの三木助であります。

安藤鶴夫によって名人にされてしまったような感は否めませんが、理屈抜きに私はこの噺家が好きです。

三木助の噺の構成力には素晴らしい物があると思います。

そしてまたそれを助ける独特の口跡があって「江戸前」やら「粋」やら「いなせ」な藝と云われたのだと思います。

また、情景の描き方には本当に感服するものがあります。

「芭蕉(おきな)の句に、曙や白魚白きこと一寸なんてェのがありますな・・・」

『三井の大黒』『ねずみ』『ざこ八』『たがや』が好きです。

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

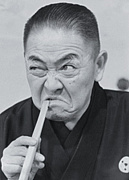

三代目桂三木助

1902年3月28日〜1961年1月16日

本名:小林七郎

1918年春風亭柏枝(後の六代目柳橋)に入門、柏葉で初舞台。

春風亭柳昇で真打ち昇進。

1949年NHK「とんち教室」のレギュラーになる。

1950年三代目三木助を襲名。

1960年藝術協会から落語協会へ移籍。

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

そして『芝濱』と云えばこの三木助であります。

安藤鶴夫によって名人にされてしまったような感は否めませんが、理屈抜きに私はこの噺家が好きです。

三木助の噺の構成力には素晴らしい物があると思います。

そしてまたそれを助ける独特の口跡があって「江戸前」やら「粋」やら「いなせ」な藝と云われたのだと思います。

また、情景の描き方には本当に感服するものがあります。

「芭蕉(おきな)の句に、曙や白魚白きこと一寸なんてェのがありますな・・・」

『三井の大黒』『ねずみ』『ざこ八』『たがや』が好きです。

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

三代目桂三木助

1902年3月28日〜1961年1月16日

本名:小林七郎

1918年春風亭柏枝(後の六代目柳橋)に入門、柏葉で初舞台。

春風亭柳昇で真打ち昇進。

1949年NHK「とんち教室」のレギュラーになる。

1950年三代目三木助を襲名。

1960年藝術協会から落語協会へ移籍。

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

|

|

|

|

コメント(9)

当時の芸術協会には三木助、可楽、柳好と其々個性を持った、古典落語の名手が揃っていたんですね。「先生」柳橋を中心に、内部は左楽、小文治が睨みを効かせ、外部には柳橋と一緒に芸術協会を作った柳家金語楼がスーパーバイザー的な立場でいる。そしてお家芸の新作は今輔、米丸ら人気者・・と。当時落語協会を凌ぐ程の人気を誇っていたのも頷けますね。

三木助は師匠であり「とんち教室」で引き立てて貰った柳橋に反旗を翻す形で、最晩年落語協会へ行きましたね。香盤問題も絡んでいたと聞いた事がありますが、宇助さん詳しい事をご存知ないですか?

戦前の「爆笑落語」全盛時代の若きスターである柳橋と、戦後アンツルの「古典落語=芸術」の路線で売り出した三木助の対立は興味がありますね。

戦前、東京で落語家が「芸」だけではなく「爆笑」の部分も受け持っていたと思うんですが、戦後の「爆笑」の部分は他のジャンルの芸人「喜劇人」や「コントグループ」「漫才」が受け持つようになる。寄席から映画へテレビへシフトしていく・・。

芸術協会の創立者である金語楼が映画に、若手のホープだった桂小金治が映画、テレビにという流れが何かを象徴しているような気がします。

落語家の「爆笑させる人」の面が他のジャンルへシフトして行き、「古典芸能家」の面が強くなってくる。

その流れの中で戦前の落語の一面を代表していた柳橋と、アンツルが「古典芸能」として箔を付けた「鑑賞落語」の尖兵、三木助の対立は落語の変遷を表しているようで面白い・・と一人妄想しているのですが(苦笑

さて、三木助ですが、可楽、柳好と同じように、実に「現代」い届いてくる芸ですね。三人とも口跡が音楽的というか、分かりやすい。柳好の「歌い調子」、可楽の「くぐもった渋い声」、三木助は何というか独特の上品さ、軽みがありますね。

現在でいうと桂米朝師匠に通じる口跡だと思うのですが。

司馬遼太郎が米朝は「音韻的」だか「音楽的」だかの基礎がしっかりしている、とか何とか評してますが、そんな感じに通じるような気がします。

例の「芝浜」の「白魚」を使ったマクラの中で、銭湯で三木助が爺さんから「この辺にも白魚を売りに来たんですよ、なんて」(正確ではないですが)という艶、白魚に下地が入る描写とか、アンツルと練り上げた(爆 まくらは何回聞いてもうっとりします。個人的には「長短」なんかの軽い滑稽話も好きですね。

三木助には二代目と親子?という話や、元々上方の名跡ゆえに、桂米朝が桂文楽の斡旋で四代目三木助になりかかった...

とか面白い話もありますね。

本物の四代目は不幸な結末でしたが・・・。

三木助は師匠であり「とんち教室」で引き立てて貰った柳橋に反旗を翻す形で、最晩年落語協会へ行きましたね。香盤問題も絡んでいたと聞いた事がありますが、宇助さん詳しい事をご存知ないですか?

戦前の「爆笑落語」全盛時代の若きスターである柳橋と、戦後アンツルの「古典落語=芸術」の路線で売り出した三木助の対立は興味がありますね。

戦前、東京で落語家が「芸」だけではなく「爆笑」の部分も受け持っていたと思うんですが、戦後の「爆笑」の部分は他のジャンルの芸人「喜劇人」や「コントグループ」「漫才」が受け持つようになる。寄席から映画へテレビへシフトしていく・・。

芸術協会の創立者である金語楼が映画に、若手のホープだった桂小金治が映画、テレビにという流れが何かを象徴しているような気がします。

落語家の「爆笑させる人」の面が他のジャンルへシフトして行き、「古典芸能家」の面が強くなってくる。

その流れの中で戦前の落語の一面を代表していた柳橋と、アンツルが「古典芸能」として箔を付けた「鑑賞落語」の尖兵、三木助の対立は落語の変遷を表しているようで面白い・・と一人妄想しているのですが(苦笑

さて、三木助ですが、可楽、柳好と同じように、実に「現代」い届いてくる芸ですね。三人とも口跡が音楽的というか、分かりやすい。柳好の「歌い調子」、可楽の「くぐもった渋い声」、三木助は何というか独特の上品さ、軽みがありますね。

現在でいうと桂米朝師匠に通じる口跡だと思うのですが。

司馬遼太郎が米朝は「音韻的」だか「音楽的」だかの基礎がしっかりしている、とか何とか評してますが、そんな感じに通じるような気がします。

例の「芝浜」の「白魚」を使ったマクラの中で、銭湯で三木助が爺さんから「この辺にも白魚を売りに来たんですよ、なんて」(正確ではないですが)という艶、白魚に下地が入る描写とか、アンツルと練り上げた(爆 まくらは何回聞いてもうっとりします。個人的には「長短」なんかの軽い滑稽話も好きですね。

三木助には二代目と親子?という話や、元々上方の名跡ゆえに、桂米朝が桂文楽の斡旋で四代目三木助になりかかった...

とか面白い話もありますね。

本物の四代目は不幸な結末でしたが・・・。

先にkayoyoさんへの回答。

人情噺と言っても沢山ありますから・・・。

それと申し訳ないのですが、私は出来るだけ個別の噺のお薦めをしないようにしております。

出来るだけ先入観を持たずに、噺と向き合っていただきたいものですから・・・。

というわけで、こういうものがありますというインフォメーションを。

(手に入りやすい音源を記しておきます)

芝居から考えますと外せないのは、『中村仲蔵』でしょうか。

十代目馬生、五代目志ん生、六代目圓生、八代目正蔵が演ったものです。

それから『子別れ』が有名です。

五代目志ん生、六代目圓生、五代目小さんと三代目志ん朝のリレー、『子は鎹』(『子別れ』の下の部分)を六代目の松鶴が演っております。

他には『お直し』『鹽原多助一代記』『紺屋高尾』『火事息子』『唐茄子屋政談』等々があります。

人情噺と言っても沢山ありますから・・・。

それと申し訳ないのですが、私は出来るだけ個別の噺のお薦めをしないようにしております。

出来るだけ先入観を持たずに、噺と向き合っていただきたいものですから・・・。

というわけで、こういうものがありますというインフォメーションを。

(手に入りやすい音源を記しておきます)

芝居から考えますと外せないのは、『中村仲蔵』でしょうか。

十代目馬生、五代目志ん生、六代目圓生、八代目正蔵が演ったものです。

それから『子別れ』が有名です。

五代目志ん生、六代目圓生、五代目小さんと三代目志ん朝のリレー、『子は鎹』(『子別れ』の下の部分)を六代目の松鶴が演っております。

他には『お直し』『鹽原多助一代記』『紺屋高尾』『火事息子』『唐茄子屋政談』等々があります。

長いことお待たせして申し訳ありません。

上期は予期せぬ事を含め素晴らしくドタバタしておりました。

さて、ご質問への回答。と言っても大したことは書けませんが。

----------------

> 「とんち教室」で引き立てて貰った柳橋に反旗を翻す形

とお書きになっていますが、私は反旗を翻したとは思っていません。

端から見るとそう見えてしまうきらいがありますが。

元々相容れない存在であったようですので。

ご存じのように文樂師に傾倒していたこともあり、というのが大きな理由ではないでしょうか。

確かに香盤の問題があったとされておりますが、これに関しては詳しいことは私も知らないです。

最終的には目指す藝の違いだったのかな、と思うことにしています。

> 「爆笑」の部分は他のジャンルの芸人「喜劇人」や「コントグループ」「漫才」が受け持つようになる。

この部分に関しては、吉本興業が金語楼に目を付けたことにあるのではないでしょうか。

奇しくも芸術協会が自ら「笑い」を落語以外へと持っていたような気がします。

全ての問いへの回答にはなっていないような気もしていますが、とりあえずこのようなところで如何でしょうか。

上期は予期せぬ事を含め素晴らしくドタバタしておりました。

さて、ご質問への回答。と言っても大したことは書けませんが。

----------------

> 「とんち教室」で引き立てて貰った柳橋に反旗を翻す形

とお書きになっていますが、私は反旗を翻したとは思っていません。

端から見るとそう見えてしまうきらいがありますが。

元々相容れない存在であったようですので。

ご存じのように文樂師に傾倒していたこともあり、というのが大きな理由ではないでしょうか。

確かに香盤の問題があったとされておりますが、これに関しては詳しいことは私も知らないです。

最終的には目指す藝の違いだったのかな、と思うことにしています。

> 「爆笑」の部分は他のジャンルの芸人「喜劇人」や「コントグループ」「漫才」が受け持つようになる。

この部分に関しては、吉本興業が金語楼に目を付けたことにあるのではないでしょうか。

奇しくも芸術協会が自ら「笑い」を落語以外へと持っていたような気がします。

全ての問いへの回答にはなっていないような気もしていますが、とりあえずこのようなところで如何でしょうか。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

生きてる噺家はツマラナイ。 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

生きてる噺家はツマラナイ。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90060人

- 2位

- 酒好き

- 170695人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208291人

![[dir] 食](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/42/52/144252_93s.gif)