レトロ・スペクティヴレポート 新連続企画その1です。

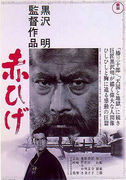

山本周五郎原作の『赤ひげ診療譚』は日本映画の最高傑作とも言うべき我らが黒澤明監督作品を皮切りに、たびたび映像化された有名な小説である。

そして舞台となっている小石川療養所は現在の東京大学大学院理学系研究科附属植物園内にあたる場所に実在していた、公的施療施設であった。開設されたのは享保期(1716〜1736)で約150年にわたって活動した。

このレポートは、これらの歴史からのアプローチを含めています。

■1 小石川療養所 その歴史・医療背景

江戸時代の日本人の平均寿命は男女ともに低く、40歳前後であった。

しかしこれは乳幼児死亡率の異常な高率によるもので、50歳以上の平均寿命は70歳であったという。(乳幼児死亡率は現在もその国の衛生状態をみる指標になっているもので、WHOなどが指導の一にしているものです)

当時の江戸の人々の3大疾病は「疝気(下腹部の病気)」「癪(胸のつかえ)」「脚気」で、いずれも低栄養や気候、帯などで締め上げている服装などが関わったものだ。

映画「赤ひげ」のなかでも、初めて押し着せを着た保本登が療養所の外に出た途端に小児を抱えた母親に呼び止められ、「麻疹(はしか)だ。養生所にお行きなさい」と指示するシーンがあったが、当時の江戸の人々の平均寿命を左右するものの大きなものが「麻疹」「コレラ」など感染症のアウト・ブレイク(大流行)であった。

大都会である江戸の栄養水準は地方のそれとは比べ物にならないレベルであったというが、それでも冬季の寒冷による呼吸器疾患の蔓延(※1)、飲料水などからの水系伝染病、そこに炭水化物中心の動物性たんぱく質の摂取不足などが疾病に大きく影響した。

ただ、地方はそういった医療の恩恵にまったく浴さなかったのかといえばそうではなく、地方の農村などでは地位とすれば低かった農民のために、経済効率の点から、村抱えという形で医師を招聘するなどの対策もあったことが最近の研究で分ったという。

大都会・江戸では人の出入りが激しく定住率も低い都会で、農村部にかろうじてあったような相互扶助機能は期待できず、医者の数だけは多い江戸で大多数の貧困者は医療を受けることもなく、空しく病臥し呻吟していた。(※2)

江戸のような大都市ではコミュニティ機能が低下し、相互扶助の基盤に欠けている地域となる。公的な救済システムが必要かつ不可欠な状態と考えられた頃・・・、小石川療養所が誕生したのである。

江戸の3大改革といわれる享保・寛政・天保の改革が実施された頃、その最重点課題のひとつは将軍様のお膝元江戸の都市行政改革だったと言う。

この背景には「都市秩序の安定」をスローガンにした地域医療の充実が急務とされていたことがあったのである。。

(※1)障子だけで区切られた長屋では、寒気は心臓・呼吸器疾患の最大の像悪因子であろう。

味噌や漬物を始めとして保存食という観点のみから製造されていたであろう事実を考えると、塩分の過剰摂取は心臓・脈管系の最大の増悪因子であり、同時に胃がんの発生率も高かったと考えられる。

アメリカでも冷蔵チルド技術が完成するまでは胃がんが最高に多かった。

ベーコンなどに代表されるように塩漬けの肉が中心であったからである。

日本においては肉食の習慣がなく、とくに山間部などでは干物でしか動物性蛋白質を摂取する機会がなく、塩分と、慢性的な栄養の偏りが脳血管疾患に直結していた。

その栄養の偏りは肺結核の温床にもなっていたのである。

映画『赤ひげ』の冒頭の数分間で唸らせられるのは、津川玄三(江原達怡)や佐八(山崎努)のセリフのなかに、「江戸の寒さなんか却って体にいいんだそうです」「畳はね、湿気やほこりが悪いんだって、赤ひげ先生も言ってる」といったものがあることだ。

当時は「細菌」と言うものの存在自体が考えられもしなかった時代であるから、佐八のセリフのなかに「細菌」や「黴菌」といった影がないことは当然である。

だが「江戸の寒さ・・・」という言葉には赤ひげの苦渋の選択が垣間見えている。

絶対に寒気がよくないことは新出去定も知っていたはずだからだ。

そこで彼は畳をはずし、板の間にすることで湿気と埃を減少させる。

寝床をびっしりと敷き詰めることで「おしくら饅頭」のような暖気を得ようとしているのであろう。

暖房費がランニング・コストとして大変に重くのしかかってくることが、津川の言う、職員への無駄な暖房費を消費する余裕はないという姿勢になった。

(※2)おとよ(二木てるみ)が岡場所から救い出されるエピソードに象徴的であるが、当時は健康で金を稼げる存在でなければ手厚い援助の手は期待できなかった。

「こんな小さい子にお前は何をしようというのか」といったセリフを赤ひげは女主人(杉村春子)に浴びせるが、それは女衒に支払った金を手っ取り早く回収しようとしている(稼げるうちに稼がせようという腹づもり)なのだろう。

よく武家屋敷や商家へ就職した恵まれた町人も、いったん病気になれば直ちに宿下がりとなり、死ぬまで寝かせられているだけとなった。

先日アップした第3回極私的ロケ地探訪ツアー(1)吉原スペシャル(「新世紀映画水路」コミュ所載)から引用してみよう。

>むかしの遊女は憐れであった。

身を売ると同時に籍を抜かれたのだ。

親も生国も本名も年齢も無くなって、源氏名だけが彼女たちのすべてとなった。

多くの遊郭には大抵投げ込み寺という寺があるもので、死ぬといちいち墓穴を掘らず、あらかじめ設けてあった穴に屍骸を投げ込むから、この名があるという。

また心中や病死した場合には全てを剥ぎ取って荒ごもに包んで境内に投げ込んでいくからだという説もある。

いずれにしろ、商品価値がなくなったとたんに、そういう扱いを受けるのだから業者は鬼畜と言われても仕方ないだろう。

だがこれも、ロマン・ポランスキーの新作『オリバー・ツイスト』を見ても分かるように、貧困がはびこっている時代には人の生命への価値観が違う。

貧しい人間は貧しい人間を棄てて生き延びていくのである。

こういう理不尽を唾棄、払拭するためには学問による向上しか術がない。

吉原では日本堤の北端に近い浄閑寺が投げ込み寺となったので、現代まで名を残すことになった。

新吉原開設から廃止までの300年間に投げ込まれた遊女の骸はなんと2万5千人。

安政の大地震のときの過去帳には、その地震だけで遊女千名が記されているという。

非常の場合でも逃亡を恐れて木戸を開かなかったというのだから、『タイタニック』の3等乗客のようなものであった。

■2 民間からの提案・目安箱 につづく。

山本周五郎原作の『赤ひげ診療譚』は日本映画の最高傑作とも言うべき我らが黒澤明監督作品を皮切りに、たびたび映像化された有名な小説である。

そして舞台となっている小石川療養所は現在の東京大学大学院理学系研究科附属植物園内にあたる場所に実在していた、公的施療施設であった。開設されたのは享保期(1716〜1736)で約150年にわたって活動した。

このレポートは、これらの歴史からのアプローチを含めています。

■1 小石川療養所 その歴史・医療背景

江戸時代の日本人の平均寿命は男女ともに低く、40歳前後であった。

しかしこれは乳幼児死亡率の異常な高率によるもので、50歳以上の平均寿命は70歳であったという。(乳幼児死亡率は現在もその国の衛生状態をみる指標になっているもので、WHOなどが指導の一にしているものです)

当時の江戸の人々の3大疾病は「疝気(下腹部の病気)」「癪(胸のつかえ)」「脚気」で、いずれも低栄養や気候、帯などで締め上げている服装などが関わったものだ。

映画「赤ひげ」のなかでも、初めて押し着せを着た保本登が療養所の外に出た途端に小児を抱えた母親に呼び止められ、「麻疹(はしか)だ。養生所にお行きなさい」と指示するシーンがあったが、当時の江戸の人々の平均寿命を左右するものの大きなものが「麻疹」「コレラ」など感染症のアウト・ブレイク(大流行)であった。

大都会である江戸の栄養水準は地方のそれとは比べ物にならないレベルであったというが、それでも冬季の寒冷による呼吸器疾患の蔓延(※1)、飲料水などからの水系伝染病、そこに炭水化物中心の動物性たんぱく質の摂取不足などが疾病に大きく影響した。

ただ、地方はそういった医療の恩恵にまったく浴さなかったのかといえばそうではなく、地方の農村などでは地位とすれば低かった農民のために、経済効率の点から、村抱えという形で医師を招聘するなどの対策もあったことが最近の研究で分ったという。

大都会・江戸では人の出入りが激しく定住率も低い都会で、農村部にかろうじてあったような相互扶助機能は期待できず、医者の数だけは多い江戸で大多数の貧困者は医療を受けることもなく、空しく病臥し呻吟していた。(※2)

江戸のような大都市ではコミュニティ機能が低下し、相互扶助の基盤に欠けている地域となる。公的な救済システムが必要かつ不可欠な状態と考えられた頃・・・、小石川療養所が誕生したのである。

江戸の3大改革といわれる享保・寛政・天保の改革が実施された頃、その最重点課題のひとつは将軍様のお膝元江戸の都市行政改革だったと言う。

この背景には「都市秩序の安定」をスローガンにした地域医療の充実が急務とされていたことがあったのである。。

(※1)障子だけで区切られた長屋では、寒気は心臓・呼吸器疾患の最大の像悪因子であろう。

味噌や漬物を始めとして保存食という観点のみから製造されていたであろう事実を考えると、塩分の過剰摂取は心臓・脈管系の最大の増悪因子であり、同時に胃がんの発生率も高かったと考えられる。

アメリカでも冷蔵チルド技術が完成するまでは胃がんが最高に多かった。

ベーコンなどに代表されるように塩漬けの肉が中心であったからである。

日本においては肉食の習慣がなく、とくに山間部などでは干物でしか動物性蛋白質を摂取する機会がなく、塩分と、慢性的な栄養の偏りが脳血管疾患に直結していた。

その栄養の偏りは肺結核の温床にもなっていたのである。

映画『赤ひげ』の冒頭の数分間で唸らせられるのは、津川玄三(江原達怡)や佐八(山崎努)のセリフのなかに、「江戸の寒さなんか却って体にいいんだそうです」「畳はね、湿気やほこりが悪いんだって、赤ひげ先生も言ってる」といったものがあることだ。

当時は「細菌」と言うものの存在自体が考えられもしなかった時代であるから、佐八のセリフのなかに「細菌」や「黴菌」といった影がないことは当然である。

だが「江戸の寒さ・・・」という言葉には赤ひげの苦渋の選択が垣間見えている。

絶対に寒気がよくないことは新出去定も知っていたはずだからだ。

そこで彼は畳をはずし、板の間にすることで湿気と埃を減少させる。

寝床をびっしりと敷き詰めることで「おしくら饅頭」のような暖気を得ようとしているのであろう。

暖房費がランニング・コストとして大変に重くのしかかってくることが、津川の言う、職員への無駄な暖房費を消費する余裕はないという姿勢になった。

(※2)おとよ(二木てるみ)が岡場所から救い出されるエピソードに象徴的であるが、当時は健康で金を稼げる存在でなければ手厚い援助の手は期待できなかった。

「こんな小さい子にお前は何をしようというのか」といったセリフを赤ひげは女主人(杉村春子)に浴びせるが、それは女衒に支払った金を手っ取り早く回収しようとしている(稼げるうちに稼がせようという腹づもり)なのだろう。

よく武家屋敷や商家へ就職した恵まれた町人も、いったん病気になれば直ちに宿下がりとなり、死ぬまで寝かせられているだけとなった。

先日アップした第3回極私的ロケ地探訪ツアー(1)吉原スペシャル(「新世紀映画水路」コミュ所載)から引用してみよう。

>むかしの遊女は憐れであった。

身を売ると同時に籍を抜かれたのだ。

親も生国も本名も年齢も無くなって、源氏名だけが彼女たちのすべてとなった。

多くの遊郭には大抵投げ込み寺という寺があるもので、死ぬといちいち墓穴を掘らず、あらかじめ設けてあった穴に屍骸を投げ込むから、この名があるという。

また心中や病死した場合には全てを剥ぎ取って荒ごもに包んで境内に投げ込んでいくからだという説もある。

いずれにしろ、商品価値がなくなったとたんに、そういう扱いを受けるのだから業者は鬼畜と言われても仕方ないだろう。

だがこれも、ロマン・ポランスキーの新作『オリバー・ツイスト』を見ても分かるように、貧困がはびこっている時代には人の生命への価値観が違う。

貧しい人間は貧しい人間を棄てて生き延びていくのである。

こういう理不尽を唾棄、払拭するためには学問による向上しか術がない。

吉原では日本堤の北端に近い浄閑寺が投げ込み寺となったので、現代まで名を残すことになった。

新吉原開設から廃止までの300年間に投げ込まれた遊女の骸はなんと2万5千人。

安政の大地震のときの過去帳には、その地震だけで遊女千名が記されているという。

非常の場合でも逃亡を恐れて木戸を開かなかったというのだから、『タイタニック』の3等乗客のようなものであった。

■2 民間からの提案・目安箱 につづく。

|

|

|

|

|

|

|

|

黒澤明監督「赤ひげ」 更新情報

-

最新のイベント

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

黒澤明監督「赤ひげ」のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90059人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208316人

- 3位

- 酒好き

- 170697人

![[羅生門]黒澤明監督](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/80/24/978024_77s.jpg)