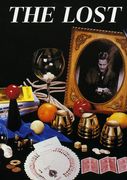

チャイニーズ・スティックス(Chinese Sticks)

チャイニーズ・ワンズ(Chinese Wands)、モーラ・ワンズ(Mora Wands)とも言う。日本では「縁(えにし)の糸」「比翼の竹」「ヤンヤン棒」「チャイニーズ・ステッキ」等、様々な呼び名がある。現象は2本のウォンドのそれぞれの先端にフサ付きの糸が垂れ下がっており、一方は長く他方は短い状態。糸がつながっていると思わせるが、ウォンドを離しても見えない糸がつながっているということを繰り返すというもの。サカートリックの代表格。大変古いトリックだが伝統的な中国奇術師はこれを行っていないため西洋がオリジナルと考えられている。元となるトリックは「ソロモンの柱(Pillars of Solomon)」であり、2本のスティックを離すことができず、その点を改良したのが「ヒンズー・ワンズ(Hindu Wands)」である。最初は1693年オザナム(Ozanam)、1740年にはギュヨー(Guyot)、1785年にはデクロン(Decremps)がやり方を解説している。日本では享保12年環中仙い三著『續懺悔袋 上・下』(1727年)「手のひら通い糸」という作品があり、鎖国していた時代になぜか「ソロモンの柱」が存在する。江戸時代末期の『座敷新手じな』には紐を引っ張ってつながっているという「あやぎせる」が書かれている。1917年にはインドの大道マジシャンが竹の棒を使って演じていた。1930年ころはサイレント・モーラ(Silent Mora)、フレッド・キーティング(Fred Keating)、ロイ・ベンソン(Roy Benson)そしてフレッド・カップスらが得意とする。

チャイニーズ・ワンズ(Chinese Wands)、モーラ・ワンズ(Mora Wands)とも言う。日本では「縁(えにし)の糸」「比翼の竹」「ヤンヤン棒」「チャイニーズ・ステッキ」等、様々な呼び名がある。現象は2本のウォンドのそれぞれの先端にフサ付きの糸が垂れ下がっており、一方は長く他方は短い状態。糸がつながっていると思わせるが、ウォンドを離しても見えない糸がつながっているということを繰り返すというもの。サカートリックの代表格。大変古いトリックだが伝統的な中国奇術師はこれを行っていないため西洋がオリジナルと考えられている。元となるトリックは「ソロモンの柱(Pillars of Solomon)」であり、2本のスティックを離すことができず、その点を改良したのが「ヒンズー・ワンズ(Hindu Wands)」である。最初は1693年オザナム(Ozanam)、1740年にはギュヨー(Guyot)、1785年にはデクロン(Decremps)がやり方を解説している。日本では享保12年環中仙い三著『續懺悔袋 上・下』(1727年)「手のひら通い糸」という作品があり、鎖国していた時代になぜか「ソロモンの柱」が存在する。江戸時代末期の『座敷新手じな』には紐を引っ張ってつながっているという「あやぎせる」が書かれている。1917年にはインドの大道マジシャンが竹の棒を使って演じていた。1930年ころはサイレント・モーラ(Silent Mora)、フレッド・キーティング(Fred Keating)、ロイ・ベンソン(Roy Benson)そしてフレッド・カップスらが得意とする。

|

|

|

|

コメント(1)

完全に2本に分離しても行えるチャイニーズ・スティックスに関しては、石田隆信氏が調べた文献で最も古い記載が、1904年10月の英国のMAGIC誌に解説されているものとのこと。

タイトルは”Devil’s Sticks or Fakir’s Wands” 。

Stanyonが文通していたインドのSatya Ranjan Royの方法が元になっているためか、チャイニーズ・スティックスの名前ではない。またこのインドの人物が最初かどうかも分からない。

現象はシンプルで、簡単な解説と四つのイラストが描かれている。

第1のイラストはV字型にして重なった部分を手に持って紐がつながっているように思わせる。

第2はX型に重ねている。

第3は完全に離した状態でも紐がつながっているように見せる現象。

第4はスティックスの内部に重りが入っている簡単な構造を示し、解説はそれだけとなる。

次に登場するのが同じMAGIC誌であり、1906年5月号の広告欄に商品紹介として掲載されている。

Stanyon社からの商品としてDevil’s Sticks or Fakirs Wandsの名前で販売され、商品の紹介文では「つながっていない二つのウォンドを使い、一方のコードをゆっくりと引っ張ると他方のウォンドのコードが同調した動きで短くなります。これが好きなだけ繰り返されます。ウォンドはどのような位置にも保つことができ、一方をテーブルの上へ横たえても同様の現象が起こせます。光沢のある竹が使われています」と書かれている。

この商品の広告はこの号だけで、その後、この商品やこのマジックに関しての記載を見ることが全くない。

その後、このマジックが登場するのがターベルシステムとなる。

1920年代はサイレント・モーラが中国服を着てこのマジックを有名にした。

かなり太い竹のウォンドで演じ、そのモーラによる中国的な演出のためにチャイニーズ・スティックスの名前となった可能性がある。

タイトルは”Devil’s Sticks or Fakir’s Wands” 。

Stanyonが文通していたインドのSatya Ranjan Royの方法が元になっているためか、チャイニーズ・スティックスの名前ではない。またこのインドの人物が最初かどうかも分からない。

現象はシンプルで、簡単な解説と四つのイラストが描かれている。

第1のイラストはV字型にして重なった部分を手に持って紐がつながっているように思わせる。

第2はX型に重ねている。

第3は完全に離した状態でも紐がつながっているように見せる現象。

第4はスティックスの内部に重りが入っている簡単な構造を示し、解説はそれだけとなる。

次に登場するのが同じMAGIC誌であり、1906年5月号の広告欄に商品紹介として掲載されている。

Stanyon社からの商品としてDevil’s Sticks or Fakirs Wandsの名前で販売され、商品の紹介文では「つながっていない二つのウォンドを使い、一方のコードをゆっくりと引っ張ると他方のウォンドのコードが同調した動きで短くなります。これが好きなだけ繰り返されます。ウォンドはどのような位置にも保つことができ、一方をテーブルの上へ横たえても同様の現象が起こせます。光沢のある竹が使われています」と書かれている。

この商品の広告はこの号だけで、その後、この商品やこのマジックに関しての記載を見ることが全くない。

その後、このマジックが登場するのがターベルシステムとなる。

1920年代はサイレント・モーラが中国服を着てこのマジックを有名にした。

かなり太い竹のウォンドで演じ、そのモーラによる中国的な演出のためにチャイニーズ・スティックスの名前となった可能性がある。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシックマジック研究 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-