先週の荒川修作@第55回日本病跡学会総会

スケジュールが押していたのもあるのだが、荒川が話している途中で、年配の精神科医(?)が司会の河本英夫のところへ行き「もう時間だぞ」と止めに入った。このひとは話が始まってからずっともじもじしていたから、よほどつらかったのだろうと見受けられた。膨大な”病跡”に接してきた(すくなくともこの日は)医者をして音をあげさせる講演の好調ぶりであった。

これは仕切り側の責任である。生物の認知やコミュニケーションについて独自の知見を持っている荒川に対し、病跡学/精神医学の側から聞くことはあるはずで、きちんと切り口を作ればいいだけの話だ。まったくもったいない。河本は紹介の仕方が下手すぎる(ついでに『建築する身体』の訳文も下手すぎる)。さっぱりわからないという声はこの日も周囲から聴こえてきた。荒川修作については日記で何度かメモしているが、復習として「ランディングサイト」や「バイオスクリーヴ」といった荒川用語をつかわずメモ(ある程度の知識は前提とさせていただくが)。

荒川は十代のころから有機体の持つ可能性について考えていたようだ。数多くの実験のなかで転機となったのは、60年代半ばにニューヨーク郊外でおこなった、何百人という赤ん坊への観察だ。傾斜や障害物のある場所でどんな行動をするか。母親とニセ母親を見分けられるか。そこで得た実感は、人間はもともと視覚や聴覚といった五感どころか、全身で何億通りにも世界を感じているということ。そして、その感じ方は、器官を通じて身体の内側に集積させるだけではなく、環境のなかの情報に知覚が出会いむすびついていく、外側へと分散していくものであった。

このようなとらえかたは、認知における”外”の発見としてアフォーダンス理論や、システム論学者・河本が興味をいだいているように、オートポイエーシスにおける知覚と作動の二重性、自己産出のプロセスを通して自らと外部の境界をつくっていくありよう、また郡司ペギオ幸夫の”マテリアル”等々、同時代の生命の学の革新的解釈に通じるものがある。

荒川はそれを芸術家としてラディカルに発展させていく。人間は、いわば自分の認知を内側へと閉じることによって進化をたどってきた。それはせんじつめれば存在そのものの、世界そのものの可能性を制限する生き方である。「私」とは外界を刺激として受け取る肉の輪郭ではなく、本当は、あの花の色であり、あの鳥の声であり、あの波の冷たさであり、あの雲の高さなのだ(正確にはそれらとの”あいだ”である)。この外への開き、共生を自覚すること。世界との一致を思い出し、それを愛すること。そのとき、私は複数であり、偏在し、無限となる。荒川が自分の芸術が実現すればみなが不死身になるとうそぶくのはこの次元である。ハイゼンベルクやデュシャンやリオタールが衝撃を受けたのも、この革命的逆転なのである。

さて、そこへいたるために考えだされた概念が、「建築する身体」(=建築される身体)だ。固定した輪郭としての実体ではなく、毎瞬たえず分散し環境を建築し・される認識の総体としての身体。三鷹反転住宅も、その分散が起こりやすいように、自覚されやすいようにつくられているというわけだ。

疑問はいくつもあるが、ひとつ挙げてみる。たとえば丹田技法を練りあげた修行体系(武術、仙道、ヨガなど)では、身体の重心と軸を精確に把握することで、それを操作し、地球のコアまで降ろす。そのとき自身(体重)は消え、大地と一致する。重力計算から解放された神経と脳は、体内と外環境の一致を知覚する。そして引力によってひとつの方向に向かう全生命に共感し、そこに生きる意味を理解する。荒川の戦略では、いま持っている肉体を軽視しすぎている。ホーリスティック(ニューエイジ的な意味でなく、実感的一蓮托生という意味)な共感を抜かして、外部との幸福な出会いが可能なのか。ドゥルーズは現実界はあまりに荒々しいとして直接の出会いを忌避していたっけ(ベケット論など)。

さて、荒川がこれらの概念を完成していったのは80〜90年代、ことに岐阜県に公園「養老天命反転地」を建設するなかで明確にしていったと思われる。雑誌『建築文化』97年4月号に掲載された藤井博巳との対談がリーダブルなので、参考として荒川発言のみ部分抜粋させていただく。

「出来事と発生そのものが、人間の肉体の動きによって、新しい現象が場を移動させている環境をつくりあげる。そしてその偏在の場とともに消えていく。いわゆる一般に言われている現象とは違った、なかでも場の発生を、構築された物質と気配によって命名可能な世界、つまり触知可能な世界をつくりだし、それを一瞬でも経験してもらう。今のところ「建築的身体(アーキテクチュラル・ボディー)」と呼んでいます。そういった意味合いで人間を住まわせようというわけですね。人間は歴史から離れることはできない。そうだとしたら、現在の条件をこちらから選んで、そこから生まれてくる人間の意志を住まわせる、「場」を越えた環境をつくりたいと思っているわけです。」

「「建築する」という行為は、「非人称の視線が位置づけられる視点」を発生させる環境を構築し、そこから生成する場、いわゆる私から共同の偏在の場を生成しはじめる。そして、建築するといった行為そのものになる。動詞が現実の行為になってくるときに、初めて肉体というものが顔をだしてくる。」

「まず、身体の内にそして外に感覚が生成変化している状態を、なんであれ生み出す「偏在としての環境の場」が必要なんです。そのためにはイメージ、視覚、ディメンションが降り立つ場が・・・・・(中略)もっと情動的で無意識で、アブストラクトな動きを利用してそこから発生するであろう新しい感覚、つまり未知の不均衡な感覚と、そこから発生する出来事によってつくられる現象にによって、肉体の外側と呼ばれている絶えず変化しつつある偏在の場をひとつの構築物としてつくりあげ、それがさらなる延長にならないだろうかと考えているわけです。そこから建築的身体」が生まれるのです(笑)」

「結局、その新しい共同性や共通感覚をつくりあげるであろう構築された第二の自然は、細部の場所も入れて、いろいろな尺度が生まれでてくると思います。この尺度は「生命」とか「存在する」ものを直接に実証することができるモノサシになってほしいですね。「養老天命反転地」では、ひとつにはその尺度の問題があるわけです。生命に関する尺度とはどのように考えていくべきか、という実験的な場を提起しようとしたんです。建築された環境のなかで生成変化をしながら、身体の動きと共に発生するであろう生命の原型のような現象を生み出す。」

*

|

|

|

|

|

|

|

|

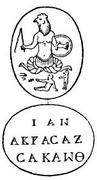

a:b:r:a:x:a:s 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

a:b:r:a:x:a:sのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90062人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208320人

- 3位

- 酒好き

- 170698人