皆さん、久しぶりの書き込みです。

日本社会の最大の混乱ですね。

なら

日本再生へのチャンスとして使う事ですね。

まず、以前の意志についての書き込みを、復活させて書き込みます。

=======================================

<<Will>>

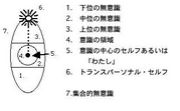

サイコシンセシスで大切にしている

意志は 英語では Will なんです。

難しい言葉ではなく 未来の事について話したり書いたりする時に使うことば

will です。

I will go home next Saturday. の will です。

文法用語でこのwillは 助動詞だなどといわないでくださいね。

文の中で、品詞となったりしますが、言葉の意味は固まっています。

ひとかたまりの言葉なのです。

で、

will をうまく使いましょうね。

Act of Will は アサジオーリの本の題名ですが

日本語では、

意志の働きです。

<<意志が巧みになると、Must を使わなくなる。>>

must(べき、はずだ)を使う人はは選択肢が見つかっていない、することが一つしかない

I will go to New York.

悪いことではありませんが、

オータナティブなやり方が見つかっていない人かもしれません。

よく考えてみれば、他に言っても良いところ(選択肢)が見つかるかも知れません。

<<May Maybe>>

英語の May も ありきたりの言葉なんです。

自分のしたいこと、選択肢(可能性)がいっぱい見つかると、

May が使えます。

I may go to New York, or I may go to Paris.

もっとも一度に出来るところ(行けるところは一つですが)

ですから、

I will go to New York, this summer. And I will go to Paris, next summer.

日本語ではたいていの人は、may の意味を、たぶん「たぶん」と覚えているでしょう。

しかし、「たぶん」は、「全部が正確ではないかも」という意味ですが、

may の意味は、可能性です。

サイコシンセシスのフェルーチの本に

「What We May Be」というのがあります。

日本語訳のタイトルは 「内なる可能性」です。

What We May Be! という本の題名は、

人間 We は、こうである。What We Are! という態度とはちがいます。

言い換えると、

Life is such and such. という西洋的な定義を教え込む、説教師や伝道者や教師の態度とは違います。

すこし認識論や心理的な事にシフトします。

She is a happy girl. ということは出来ますが、She が本当にhappyかどうかの価値判断はその人のものです。

価値判断 judgement であり決めつけです。

自分や他人に対する決めつけ、「私は、ネクラだ」などという自分にたいする決めつけ。

「教師は聖職者だ」などの決めつけに気がつくことですね。

そうして、決めつけが苦しめている事が理解でき、

自分のよいことも悪いことも判ってくると、同時に、他人にたいする寛容の気持ちがでてくる

beという決めつける態度からの卒業です。

フェルーチは、A is B という決めつけから卒業して、

A may be B. を提唱しています。

言い換えます、

I am right. You are wrong. という視点から卒業して、

が、

I am right. You may be right,too.

You may do this, or you may do another.

といえる人間に成長したといえます。

What We May Be. という本のタイトルの意味は、

私達人間は、そういうものであるかも知れないし、また別の人生であっても良いという意味です。

西洋的なWhat We Are. からの脱同一化をめざした本。What We May Be. です。

統合心理学(サイコシンセシス)の本は日本語に直すのがむずかしいですね。

いろいろなワークで、可能性が広げられる本とも言えます。

最後に、

Mayと混同しやすいのは、「まっ、いいか」

「まっ、いいか」には選択肢がないので、

Mayの意味とは明らかに、違いますが、

こまかい事書きましたね。

「まっ、いいか」 笑い

では、

May this Year be filled with Joys!

喜び多きとしでありますように

日本社会の最大の混乱ですね。

なら

日本再生へのチャンスとして使う事ですね。

まず、以前の意志についての書き込みを、復活させて書き込みます。

=======================================

<<Will>>

サイコシンセシスで大切にしている

意志は 英語では Will なんです。

難しい言葉ではなく 未来の事について話したり書いたりする時に使うことば

will です。

I will go home next Saturday. の will です。

文法用語でこのwillは 助動詞だなどといわないでくださいね。

文の中で、品詞となったりしますが、言葉の意味は固まっています。

ひとかたまりの言葉なのです。

で、

will をうまく使いましょうね。

Act of Will は アサジオーリの本の題名ですが

日本語では、

意志の働きです。

<<意志が巧みになると、Must を使わなくなる。>>

must(べき、はずだ)を使う人はは選択肢が見つかっていない、することが一つしかない

I will go to New York.

悪いことではありませんが、

オータナティブなやり方が見つかっていない人かもしれません。

よく考えてみれば、他に言っても良いところ(選択肢)が見つかるかも知れません。

<<May Maybe>>

英語の May も ありきたりの言葉なんです。

自分のしたいこと、選択肢(可能性)がいっぱい見つかると、

May が使えます。

I may go to New York, or I may go to Paris.

もっとも一度に出来るところ(行けるところは一つですが)

ですから、

I will go to New York, this summer. And I will go to Paris, next summer.

日本語ではたいていの人は、may の意味を、たぶん「たぶん」と覚えているでしょう。

しかし、「たぶん」は、「全部が正確ではないかも」という意味ですが、

may の意味は、可能性です。

サイコシンセシスのフェルーチの本に

「What We May Be」というのがあります。

日本語訳のタイトルは 「内なる可能性」です。

What We May Be! という本の題名は、

人間 We は、こうである。What We Are! という態度とはちがいます。

言い換えると、

Life is such and such. という西洋的な定義を教え込む、説教師や伝道者や教師の態度とは違います。

すこし認識論や心理的な事にシフトします。

She is a happy girl. ということは出来ますが、She が本当にhappyかどうかの価値判断はその人のものです。

価値判断 judgement であり決めつけです。

自分や他人に対する決めつけ、「私は、ネクラだ」などという自分にたいする決めつけ。

「教師は聖職者だ」などの決めつけに気がつくことですね。

そうして、決めつけが苦しめている事が理解でき、

自分のよいことも悪いことも判ってくると、同時に、他人にたいする寛容の気持ちがでてくる

beという決めつける態度からの卒業です。

フェルーチは、A is B という決めつけから卒業して、

A may be B. を提唱しています。

言い換えます、

I am right. You are wrong. という視点から卒業して、

が、

I am right. You may be right,too.

You may do this, or you may do another.

といえる人間に成長したといえます。

What We May Be. という本のタイトルの意味は、

私達人間は、そういうものであるかも知れないし、また別の人生であっても良いという意味です。

西洋的なWhat We Are. からの脱同一化をめざした本。What We May Be. です。

統合心理学(サイコシンセシス)の本は日本語に直すのがむずかしいですね。

いろいろなワークで、可能性が広げられる本とも言えます。

最後に、

Mayと混同しやすいのは、「まっ、いいか」

「まっ、いいか」には選択肢がないので、

Mayの意味とは明らかに、違いますが、

こまかい事書きましたね。

「まっ、いいか」 笑い

では、

May this Year be filled with Joys!

喜び多きとしでありますように

|

|

|

|

コメント(16)

233号のJoy2lifeです。

Joy2Life <心と身体へのほっとするメッセージ>233号2011年09月11日

資格とは、自分の能力を証明してくれる目安です。仕事には大切なもの

ですね。しかし、心の世界で自分が自分であるためには、なんの資格も

いりません。十分に食べて、十分に働き、十分に遊び、十分に休む(眠

る)だけ。十分とは「満ちて足りる=満足する」という意味で、食べ過

ぎ、働き過ぎ、遊び過ぎ、休み過ぎる事ではありません。現代人は、や

り過ぎと過剰興奮により、心身のバランスがきわめて危険な状態です。

不調は練気功や瞑想のテクニックなどでかなり解消できますが、根本的

には、全体のバランスをとる巧みな意志(始める意志、維持する意志、お

終いにする意志)を育てることですね。日本人は、終わりにする=ストッ

プをかける事が、一番むずかしいようですね。作業を終わる時間を決め

ることですね。特に仕事の終わりは、次の仕事の準備をしてから終わり

ませんか。======読んでくれてありがとうございます。============

▼ 編集・発行 岩崎正春 hal4life@joy.ocn.ne.jp

▼ http://www.psychosynthesis-japan.net

http://www6.ocn.ne.jp/~joy2life

Joy2Life <心と身体へのほっとするメッセージ>233号2011年09月11日

資格とは、自分の能力を証明してくれる目安です。仕事には大切なもの

ですね。しかし、心の世界で自分が自分であるためには、なんの資格も

いりません。十分に食べて、十分に働き、十分に遊び、十分に休む(眠

る)だけ。十分とは「満ちて足りる=満足する」という意味で、食べ過

ぎ、働き過ぎ、遊び過ぎ、休み過ぎる事ではありません。現代人は、や

り過ぎと過剰興奮により、心身のバランスがきわめて危険な状態です。

不調は練気功や瞑想のテクニックなどでかなり解消できますが、根本的

には、全体のバランスをとる巧みな意志(始める意志、維持する意志、お

終いにする意志)を育てることですね。日本人は、終わりにする=ストッ

プをかける事が、一番むずかしいようですね。作業を終わる時間を決め

ることですね。特に仕事の終わりは、次の仕事の準備をしてから終わり

ませんか。======読んでくれてありがとうございます。============

▼ 編集・発行 岩崎正春 hal4life@joy.ocn.ne.jp

▼ http://www.psychosynthesis-japan.net

http://www6.ocn.ne.jp/~joy2life

The Will Project の紹介

みなさん、

下のサイトに、The will projectというのがあります。

http://willproject.org/

The Will Project

A Program of Research on the Will and Its Applications

Program of Research on the Will and Its Applications

1. History of the Theories, Beliefs, and Doctrines on the Will

2. The Will in Modern Psychology

3. Nature and Aspects of the Will

4. Qualities of the Will

5. Stages of the Volitional Act

6. Relationship of the Will with the Other Psychological Functions

1. Sensory-Motor – Impulses – Drives and Desire – Emotions and Feelings – Imagination – Thought – Intuition

7. Methods for the Development and Training of the Will

8. Fields of Application of the Will

9. Experimentation

10. Collections of Examples of the Use of the Will and Its Results

11. Bibliography of the Will

12. Specific Projects

etc

そのほか

みなさん、

下のサイトに、The will projectというのがあります。

http://willproject.org/

The Will Project

A Program of Research on the Will and Its Applications

Program of Research on the Will and Its Applications

1. History of the Theories, Beliefs, and Doctrines on the Will

2. The Will in Modern Psychology

3. Nature and Aspects of the Will

4. Qualities of the Will

5. Stages of the Volitional Act

6. Relationship of the Will with the Other Psychological Functions

1. Sensory-Motor – Impulses – Drives and Desire – Emotions and Feelings – Imagination – Thought – Intuition

7. Methods for the Development and Training of the Will

8. Fields of Application of the Will

9. Experimentation

10. Collections of Examples of the Use of the Will and Its Results

11. Bibliography of the Will

12. Specific Projects

etc

そのほか

78910さん

実は、この事を先ほど話してきたところです。

聖路加の腫瘍精神学の保坂隆先生が、沖縄がん心のケア研究会in 石垣島というのがあって、石垣島にこられていたので講演会に行ってきました。初めて出会ったのですが、

それで、アンケートにも書き、あとお話をしたのですが、

「死に行く癌患者と家族のケアに、沖縄の場合は宗教者(ユタ)に相談する人が非常に多いのですが、どう扱ったらよいのでしょうね。」

医学や科学とは違う言葉の体系をもっていって、人の心にはいってゆくユタ=霊能者?がいます。沖縄の人達は、ユタと医師を同じようにそんちょうしている人は普通にいます。

普通の人達は、言葉とその意味なんか考えずに、自然に?話をしますよね。

とくに沖縄では、気持ちで話す、どれも信じるいとう排除しない思考方法です。

科学者や医師達や臨床心理学につらなる人達とは、違う思考言語(コンピュータの言語が違うみたい)ですね。物を扱う科学者や、人体をつかう医師とちがい、心理的な事を扱う専門家は、このあたり、むずかしいですね。

こちらに震災や放射能から避難してきた人をサポートする「ちむぐくる」というグループがあつて、放射能などについて、科学的ではない・断定的な表現には、引っかかってしまい「その部分はおかしい」とコメントをしてしまいます。

たぶん読んでいる人は、

「あの人、変な人、へんなこだわり」してると思われているかも

こちらで仕事をしていて、ユタを迷信だなんて言えないのですよ。

実は、この事を先ほど話してきたところです。

聖路加の腫瘍精神学の保坂隆先生が、沖縄がん心のケア研究会in 石垣島というのがあって、石垣島にこられていたので講演会に行ってきました。初めて出会ったのですが、

それで、アンケートにも書き、あとお話をしたのですが、

「死に行く癌患者と家族のケアに、沖縄の場合は宗教者(ユタ)に相談する人が非常に多いのですが、どう扱ったらよいのでしょうね。」

医学や科学とは違う言葉の体系をもっていって、人の心にはいってゆくユタ=霊能者?がいます。沖縄の人達は、ユタと医師を同じようにそんちょうしている人は普通にいます。

普通の人達は、言葉とその意味なんか考えずに、自然に?話をしますよね。

とくに沖縄では、気持ちで話す、どれも信じるいとう排除しない思考方法です。

科学者や医師達や臨床心理学につらなる人達とは、違う思考言語(コンピュータの言語が違うみたい)ですね。物を扱う科学者や、人体をつかう医師とちがい、心理的な事を扱う専門家は、このあたり、むずかしいですね。

こちらに震災や放射能から避難してきた人をサポートする「ちむぐくる」というグループがあつて、放射能などについて、科学的ではない・断定的な表現には、引っかかってしまい「その部分はおかしい」とコメントをしてしまいます。

たぶん読んでいる人は、

「あの人、変な人、へんなこだわり」してると思われているかも

こちらで仕事をしていて、ユタを迷信だなんて言えないのですよ。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

統合心理学(サイコシンセシス) 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

統合心理学(サイコシンセシス)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 十二国記

- 23166人

- 2位

- 楽天イーグルス

- 31952人

- 3位

- 北海道日本ハムファイターズ

- 28124人