|

|

|

|

コメント(43)

はじめまして!

出雲振根の末裔が東京で整体をされています。

http://www.iwanenomizu.com/onesiki.htm

この方は先祖代々の口伝を持っているらしく、日本書紀記載の内容と全く違うみたいです。下記の本にそれが載っていますのでご覧下さい。

http://books.rakuten.co.jp/rb/%E6%8A%B9%E6%AE%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%87%BA%E9%9B%B2%E7%8E%8B%E6%9C%9D-%E8%97%A4%E5%8E%9F%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%88-9784380982842/item/1000336/

出雲振根の末裔が東京で整体をされています。

http://www.iwanenomizu.com/onesiki.htm

この方は先祖代々の口伝を持っているらしく、日本書紀記載の内容と全く違うみたいです。下記の本にそれが載っていますのでご覧下さい。

http://books.rakuten.co.jp/rb/%E6%8A%B9%E6%AE%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%87%BA%E9%9B%B2%E7%8E%8B%E6%9C%9D-%E8%97%A4%E5%8E%9F%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%88-9784380982842/item/1000336/

最近古墳のこともそうだけど古代吉備王国が無視あるいは過小評価されているような気がしてなりません。こちらに帰ってきてそれを痛いほど感じます。考古学的な証拠からだけでも古代吉備王国の位置が非常に重要なものであることは明らかなのにいまだに「古代吉備王国は機内王朝に匹敵する勢力を有していた」という認識ぐらいしかありません。これは本当におかしいといわざるを得ないです。

機内王朝の発祥は吉備であったと僕は思っています。そう思っているのは僕だけではありません。しかしその認識は残念なことに岡山県だけのものです。それがもどかしい。吉備から秦氏などを引き連れた大王が機内に造ったのが大和朝廷である、それが僕の今の考えです。だから古墳の原型が吉備にあるのです。でもそれは岡山県以外の人たちからみれば戯言なんでしょうね。

機内王朝の発祥は吉備であったと僕は思っています。そう思っているのは僕だけではありません。しかしその認識は残念なことに岡山県だけのものです。それがもどかしい。吉備から秦氏などを引き連れた大王が機内に造ったのが大和朝廷である、それが僕の今の考えです。だから古墳の原型が吉備にあるのです。でもそれは岡山県以外の人たちからみれば戯言なんでしょうね。

少しも 戯言 やとは思いません。

僕は大阪で生まれ育ち それこそ秦氏の拠点の一つである 寝屋川市に長く暮していました。

隣り町には《伝・秦河勝之墓》があり 通っていた幼稚園は 太秦幼稚園 ってぐらいです。

が、大和(畿内)が全てで最大 そして始まり とは全然思てません。

現在 一般的に流布している『歴史』は あくまでも勝者が書き換えていったものに過ぎず 決して《真実》では無い と思てます。

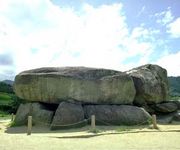

鬼ノ城 ですが、僕は かなり以前から深い関心を持ち 今の公園整備される前に二回 工事中に一回 公園化されてから一回訪れています。

その中で感じる事は、一応 天智天皇の代に防衛設備として築かれた山城 と理解されてる様ですが 僕はそうでは無いと思います。

この建造物の造営は6〜7世紀どころでは無い と。

そこで『桃太郎』です。

高度な技術の製鉄集団・温羅一族を まだ未成熟な大和王権が《鬼》と見立てた。

そこへ派遣される吉備津彦命。

激しい攻防はご存じの通りやと思います。

温羅の左眼から流れ出た血が血吸川となる。

■この血吸川は 鉄成分の赤い色の象徴。

鬼の首を釜で炊き 鬼はうなり続けてる。

■鳴釜神社の神事も タタラ製鉄の炉。

そもそも この派遣は崇神天皇の代。

その時点で紀元前。

彦五十狭芹彦命(吉備津彦命=桃太郎)自身が孝霊天皇の子ですから BC4世紀ぐらいでしょうか。

こんな年代は後から取って付けた様な解釈でしょうし、もちろん こう言う記録の全てを真にうける訳にはいきませんが 編纂された時には既に古くから王朝には伝わってた話の筈やと思う訳です。

日本では相当昔から邪悪な者を《鬼》と称して退治して来た。

では《鬼》とは?

これは 後に勝った者が邪悪な者、つまり邪魔な者を 後世に勝手にそう呼んだに違いありません。

死人に口無し と同じ論理ですよね。

そして その『桃太郎』を利用して 太平洋戦争まで 戦闘意欲をかきたて 敵国は悪(鬼)と 国民意識を鼓舞して来たのです。

古代史の中で 大和王権なんて 最後の方、最新の帝国ですからね。

吉備の国が もっと古くから そして強大な帝国であっても全っ然不思議は無いのです。

鬼ノ城 に行くと、まるで近代戦争で破壊された基地の様にも見えて来る。

権力 そして技術の移り変わりによって 元々そこにあったもの 人達が否定されて行く哀れを感じます。

最終的に大和に踏襲されて行きますが 決してそれが《正義》とは言い切れない。

九州全域 出雲 因幡 丹後 若狭 越 そして吉備…。

『魏書東夷伝倭人条』(一般的に言われる『魏志倭人伝』)には「倭国大乱」とありますから 邪馬台国が中央集権国家でも無さそうです。

現在の鬼ノ城は公園となり 年寄りのウォーキングコースであったり カップルたちのデートスポットやったりと、市民の憩いの場になってますね。

悪い事や無いと思います。

最初に出て来た 秦河勝ですが、播磨の国 兵庫県赤穂の坂越が終焉の地とも言われ 大避神社で祀られ その神域である沖の小島・生島にもお墓があるそうです。

すみません 長くなりました。。。

僕は大阪で生まれ育ち それこそ秦氏の拠点の一つである 寝屋川市に長く暮していました。

隣り町には《伝・秦河勝之墓》があり 通っていた幼稚園は 太秦幼稚園 ってぐらいです。

が、大和(畿内)が全てで最大 そして始まり とは全然思てません。

現在 一般的に流布している『歴史』は あくまでも勝者が書き換えていったものに過ぎず 決して《真実》では無い と思てます。

鬼ノ城 ですが、僕は かなり以前から深い関心を持ち 今の公園整備される前に二回 工事中に一回 公園化されてから一回訪れています。

その中で感じる事は、一応 天智天皇の代に防衛設備として築かれた山城 と理解されてる様ですが 僕はそうでは無いと思います。

この建造物の造営は6〜7世紀どころでは無い と。

そこで『桃太郎』です。

高度な技術の製鉄集団・温羅一族を まだ未成熟な大和王権が《鬼》と見立てた。

そこへ派遣される吉備津彦命。

激しい攻防はご存じの通りやと思います。

温羅の左眼から流れ出た血が血吸川となる。

■この血吸川は 鉄成分の赤い色の象徴。

鬼の首を釜で炊き 鬼はうなり続けてる。

■鳴釜神社の神事も タタラ製鉄の炉。

そもそも この派遣は崇神天皇の代。

その時点で紀元前。

彦五十狭芹彦命(吉備津彦命=桃太郎)自身が孝霊天皇の子ですから BC4世紀ぐらいでしょうか。

こんな年代は後から取って付けた様な解釈でしょうし、もちろん こう言う記録の全てを真にうける訳にはいきませんが 編纂された時には既に古くから王朝には伝わってた話の筈やと思う訳です。

日本では相当昔から邪悪な者を《鬼》と称して退治して来た。

では《鬼》とは?

これは 後に勝った者が邪悪な者、つまり邪魔な者を 後世に勝手にそう呼んだに違いありません。

死人に口無し と同じ論理ですよね。

そして その『桃太郎』を利用して 太平洋戦争まで 戦闘意欲をかきたて 敵国は悪(鬼)と 国民意識を鼓舞して来たのです。

古代史の中で 大和王権なんて 最後の方、最新の帝国ですからね。

吉備の国が もっと古くから そして強大な帝国であっても全っ然不思議は無いのです。

鬼ノ城 に行くと、まるで近代戦争で破壊された基地の様にも見えて来る。

権力 そして技術の移り変わりによって 元々そこにあったもの 人達が否定されて行く哀れを感じます。

最終的に大和に踏襲されて行きますが 決してそれが《正義》とは言い切れない。

九州全域 出雲 因幡 丹後 若狭 越 そして吉備…。

『魏書東夷伝倭人条』(一般的に言われる『魏志倭人伝』)には「倭国大乱」とありますから 邪馬台国が中央集権国家でも無さそうです。

現在の鬼ノ城は公園となり 年寄りのウォーキングコースであったり カップルたちのデートスポットやったりと、市民の憩いの場になってますね。

悪い事や無いと思います。

最初に出て来た 秦河勝ですが、播磨の国 兵庫県赤穂の坂越が終焉の地とも言われ 大避神社で祀られ その神域である沖の小島・生島にもお墓があるそうです。

すみません 長くなりました。。。

>あっちゃんさん、はじめさん

コメント、写真ありがとうございます。

鬼の城は行ったことがないのですが、素晴らしい景観ですねー。

桃太郎の鬼退治も、興味深いですね。

みなさんご指摘のとおり、ぼくも学校で教わる歴史は、信用するに値する根拠が足らないと思いますし、各時代を通じて意図的に改ざんされてきた「つぎはぎ史」だとしか思えません。

吉備王国しかり、出雲しかり、越の国しかり、関東にも大きな王国があったやに聞きます。ここまで多様な古代遺跡を現実に持ちながら、自国の歴史をまともに知ろうとしない国民性も珍しいなと思います。過去にとらわれない、という長所でもあり、アイデンティティの希薄さという短所でもあるのでしょう。

いずれにしても大和以前に「倭」あるいは「倭国」という概念を周辺国家が認識していたのは事実なので「倭」をどうとらえるのが正しいのかを考える価値は十分にあります。

緑なす自然の恵み豊かな、それほど広くはない弧状の列島に、北から南まで、はるか彼方の昔から非常に多様で重層的な複数の国家が、平和的に、ときには侵略的に領土を分け合って共存し、それぞれ独自の文明を織り成していた、というのが「倭」の原型ではないかと思います。

しかもその起源はビックリするくらいに古い、とも思います。

コメント、写真ありがとうございます。

鬼の城は行ったことがないのですが、素晴らしい景観ですねー。

桃太郎の鬼退治も、興味深いですね。

みなさんご指摘のとおり、ぼくも学校で教わる歴史は、信用するに値する根拠が足らないと思いますし、各時代を通じて意図的に改ざんされてきた「つぎはぎ史」だとしか思えません。

吉備王国しかり、出雲しかり、越の国しかり、関東にも大きな王国があったやに聞きます。ここまで多様な古代遺跡を現実に持ちながら、自国の歴史をまともに知ろうとしない国民性も珍しいなと思います。過去にとらわれない、という長所でもあり、アイデンティティの希薄さという短所でもあるのでしょう。

いずれにしても大和以前に「倭」あるいは「倭国」という概念を周辺国家が認識していたのは事実なので「倭」をどうとらえるのが正しいのかを考える価値は十分にあります。

緑なす自然の恵み豊かな、それほど広くはない弧状の列島に、北から南まで、はるか彼方の昔から非常に多様で重層的な複数の国家が、平和的に、ときには侵略的に領土を分け合って共存し、それぞれ独自の文明を織り成していた、というのが「倭」の原型ではないかと思います。

しかもその起源はビックリするくらいに古い、とも思います。

はじめさん

コメントありがとうございます。

背rんじつまで岡山県立博物館で「鬼の城展」が開かれていまして僕も行きました。残念なことに現在出土しているものは最古のもので6世紀中ごろだそうです。つまりは白村江の戦いに敗れた大和朝廷が唐・新羅連合軍から国土防衛のために築いた山城という可能性が高いのです。しかし僕は原鬼の城とも言うべきものがあったのではないだろうかと推測しています。

吉備の中山、矢喰宮、そして鬼の城が一直線上に位置しています。吉備の中山、矢喰宮も裏と関係のある場所です。吉備地域には他の重要な史跡が一直線上に並んでいると言うことがよくあります。鬼の城山も鬼の城が造られるはるか前から聖なる山としてあがめられていた可能性は十分にあります。そして鬼の城山をあがめていた氏族こそ温羅と呼ばれた吉備王朝に連なる一族ではないかと思うのです。温羅を倒した吉備津彦という名も実は温羅の元の名前だったのかもしれません。古代吉備王国を解明していく上で温羅伝説は非常に重要だと思っています。

コメントありがとうございます。

背rんじつまで岡山県立博物館で「鬼の城展」が開かれていまして僕も行きました。残念なことに現在出土しているものは最古のもので6世紀中ごろだそうです。つまりは白村江の戦いに敗れた大和朝廷が唐・新羅連合軍から国土防衛のために築いた山城という可能性が高いのです。しかし僕は原鬼の城とも言うべきものがあったのではないだろうかと推測しています。

吉備の中山、矢喰宮、そして鬼の城が一直線上に位置しています。吉備の中山、矢喰宮も裏と関係のある場所です。吉備地域には他の重要な史跡が一直線上に並んでいると言うことがよくあります。鬼の城山も鬼の城が造られるはるか前から聖なる山としてあがめられていた可能性は十分にあります。そして鬼の城山をあがめていた氏族こそ温羅と呼ばれた吉備王朝に連なる一族ではないかと思うのです。温羅を倒した吉備津彦という名も実は温羅の元の名前だったのかもしれません。古代吉備王国を解明していく上で温羅伝説は非常に重要だと思っています。

☆seraphimさん

鬼ノ城 の写真って、比較的みんな似た様な写真になってまうな… って思います。

「あっ!ここ!」

って思うポイントが どうしても決まってしまうかな と思います(笑)

縄文時代から弥生時代にかけて、と言う区分(これ自体 大雑把ですが…)を昔は『原始時代』みたいに捉えてた様に思います。

その次に来る『大和時代』。。。

これが非常に曖昧。

と言う事は 古代史なんて未だに何も判ってはいない、って事ですよね〜。

桃太郎 でもそうやけど、戦前まではヤマトタケルや神功皇后… その他様々な神話や伝説から形成される不可思議なヒーロー 或いはヒロインをを利用して国民感情を操作して来た、と言う時代があったと理解してます。

僕はこれらの存在を否定しませんし 興味深く考えてますが 国家に意思を決められたくはありません。

実際 幕末の事さえ謎だらけ、ってなった今は 自由ではあると思います。

それと引換えにこの国の成り立ちに対して 関心が希薄にはなってしまいましたが…。

古事記・日本書紀や各地の風土記 伝説 神話… そんなデータを元に ダビンチコードの様に謎に挑む。

そんな事が素人の身でありながら 皆さんと自由に議論し合える場があると言うのは 素晴らしい事やと思います。。。

鬼ノ城 の写真って、比較的みんな似た様な写真になってまうな… って思います。

「あっ!ここ!」

って思うポイントが どうしても決まってしまうかな と思います(笑)

縄文時代から弥生時代にかけて、と言う区分(これ自体 大雑把ですが…)を昔は『原始時代』みたいに捉えてた様に思います。

その次に来る『大和時代』。。。

これが非常に曖昧。

と言う事は 古代史なんて未だに何も判ってはいない、って事ですよね〜。

桃太郎 でもそうやけど、戦前まではヤマトタケルや神功皇后… その他様々な神話や伝説から形成される不可思議なヒーロー 或いはヒロインをを利用して国民感情を操作して来た、と言う時代があったと理解してます。

僕はこれらの存在を否定しませんし 興味深く考えてますが 国家に意思を決められたくはありません。

実際 幕末の事さえ謎だらけ、ってなった今は 自由ではあると思います。

それと引換えにこの国の成り立ちに対して 関心が希薄にはなってしまいましたが…。

古事記・日本書紀や各地の風土記 伝説 神話… そんなデータを元に ダビンチコードの様に謎に挑む。

そんな事が素人の身でありながら 皆さんと自由に議論し合える場があると言うのは 素晴らしい事やと思います。。。

☆あっちゃんさん

やっぱり出土品の年代は その頃ですか…。

天智天皇は確かに白村江で敗れて 各地に防衛設備を築く。

太宰府なんかが有名ですよね。

そして自身も 飛鳥を捨て 難波宮を捨てて 大津京に宮を構える。

えらい内陸まで引いたもんやなぁ… とは思いますが 琵琶湖の南岸に位置し 若狭 或いはその東西から上陸する敵、朝鮮半島方面に対する防衛を重視しました。

そして沿岸部を中心に 要塞を備えた。

これは記録にもある 事実やと思います。

けど 鬼ノ城 も、その一つと言うのは不自然に思います。

立地的にも建築様式にしても 何か違う。。。

確かにその時代にも利用・使用してたのかも知れません。

いや 出土品がある以上してたんでしょう。

きっとそれは 遥か昔に征服した 吉備王朝 の跡地を使った、と考えてます。

それは やっぱり《鉄》を求めて。

効率よく農耕を進め より強い武器を持つ。

《鉄》を巡る戦いは 古代の中近東にもありました。

そんな塗り替えられた歴史。

幻の吉備王朝。。。

ますます興味が湧きますね!

盤座 神奈備…

そう言う聖なる鬼ノ城に また久々に行ってみたくなりましたw

やっぱり出土品の年代は その頃ですか…。

天智天皇は確かに白村江で敗れて 各地に防衛設備を築く。

太宰府なんかが有名ですよね。

そして自身も 飛鳥を捨て 難波宮を捨てて 大津京に宮を構える。

えらい内陸まで引いたもんやなぁ… とは思いますが 琵琶湖の南岸に位置し 若狭 或いはその東西から上陸する敵、朝鮮半島方面に対する防衛を重視しました。

そして沿岸部を中心に 要塞を備えた。

これは記録にもある 事実やと思います。

けど 鬼ノ城 も、その一つと言うのは不自然に思います。

立地的にも建築様式にしても 何か違う。。。

確かにその時代にも利用・使用してたのかも知れません。

いや 出土品がある以上してたんでしょう。

きっとそれは 遥か昔に征服した 吉備王朝 の跡地を使った、と考えてます。

それは やっぱり《鉄》を求めて。

効率よく農耕を進め より強い武器を持つ。

《鉄》を巡る戦いは 古代の中近東にもありました。

そんな塗り替えられた歴史。

幻の吉備王朝。。。

ますます興味が湧きますね!

盤座 神奈備…

そう言う聖なる鬼ノ城に また久々に行ってみたくなりましたw

皆さんコメントありがとうございます。僕が岡山に帰ってから痛感しているのは

日本の歴史は中央史観であると言うことです。いわゆる機内王朝ありきということが支配しているのです。邪馬台国の所在地についてもどうも機内にもっていこうとする意図を最近感じています。卑弥呼の墓とされる箸墓古墳、確かに最古の古墳の一つでしょう。しかしそれと同じ時期の弥生墳丘墓が岡山にもあるんですよ。しかも箸墓古墳から出土している吉備特殊器台はもともと吉備で発生したものです。そういったことは一切全国的なニュースでは触れられることはありません。それは書籍でも同様です。2ヶ月ほど前に岩波新書で前方後円墳についての本が出たのでぱらぱらと立ち読みしました。吉備地方の古墳に付いてはほんの数行しか触れていませんでした。もうそれだけで買う気が失せてしまいました。僕は吉備湖機内王朝の起源でありかなりの高確率で邪馬台国も吉備にあったと思っています。しかし他の地域でも同じように中央史観に捉われない歴史研究がなされていると思うのです。九州、出雲、北陸、東国等もっと独自の主張していくともっと日本の古代史の全体像が見えてくるようになるのかなと思っています。

日本の歴史は中央史観であると言うことです。いわゆる機内王朝ありきということが支配しているのです。邪馬台国の所在地についてもどうも機内にもっていこうとする意図を最近感じています。卑弥呼の墓とされる箸墓古墳、確かに最古の古墳の一つでしょう。しかしそれと同じ時期の弥生墳丘墓が岡山にもあるんですよ。しかも箸墓古墳から出土している吉備特殊器台はもともと吉備で発生したものです。そういったことは一切全国的なニュースでは触れられることはありません。それは書籍でも同様です。2ヶ月ほど前に岩波新書で前方後円墳についての本が出たのでぱらぱらと立ち読みしました。吉備地方の古墳に付いてはほんの数行しか触れていませんでした。もうそれだけで買う気が失せてしまいました。僕は吉備湖機内王朝の起源でありかなりの高確率で邪馬台国も吉備にあったと思っています。しかし他の地域でも同じように中央史観に捉われない歴史研究がなされていると思うのです。九州、出雲、北陸、東国等もっと独自の主張していくともっと日本の古代史の全体像が見えてくるようになるのかなと思っています。

yoshikoさん

僕は考古学は全くの門外漢ですが僕が所属している吉備学会の歴史研究部会の例会で「鉄」についてのレクチャーがあったんですが講師をしてくださった歴史研究部会の考古学の先生がこんな話をしてくださいました。

「考古学では出土したものから推測するしかないが実はそれでは確かだとはいえないのです。荒神谷遺跡で出土した銅剣(だったと思いますが違うものだったかもしれません)はそれまでに全国で出土していた銅剣よりも多かった。それまでは島根県からは銅剣など出てくるはずがないと思われていたのです。一つの発掘でそれまでの定説が覆ることはありえるのです。発掘されていないということは「ない」ということではないのです。」

鬼の城も見つかっていないだけで6世紀よりも古い出土品が出てくる可能性はもちろんあると思います。建造年代の決め手になっているのはあくまでも須恵器などの生活用品です。もっと下に何か埋まっている可能性はあると思います。

古墳いついても陵墓を初めとして多くの古墳が未発掘の状態です。造山古墳ももちろん未発掘です。今年の3月に周濠跡が発掘調査の結果確認されました。しかし古墳自体は発掘調査には至っていません。造山古墳から宮内庁が真っ青になるような何かが出てくる可能性も高いと思います。また邪馬台国の所在地だってある古墳(というよりか時代的には弥生墳丘墓)を発掘して親魏倭王の金印が出てきたらおもしろいことになるでしょう。いずれにせよ考古学は万能ではありません。

僕は考古学は全くの門外漢ですが僕が所属している吉備学会の歴史研究部会の例会で「鉄」についてのレクチャーがあったんですが講師をしてくださった歴史研究部会の考古学の先生がこんな話をしてくださいました。

「考古学では出土したものから推測するしかないが実はそれでは確かだとはいえないのです。荒神谷遺跡で出土した銅剣(だったと思いますが違うものだったかもしれません)はそれまでに全国で出土していた銅剣よりも多かった。それまでは島根県からは銅剣など出てくるはずがないと思われていたのです。一つの発掘でそれまでの定説が覆ることはありえるのです。発掘されていないということは「ない」ということではないのです。」

鬼の城も見つかっていないだけで6世紀よりも古い出土品が出てくる可能性はもちろんあると思います。建造年代の決め手になっているのはあくまでも須恵器などの生活用品です。もっと下に何か埋まっている可能性はあると思います。

古墳いついても陵墓を初めとして多くの古墳が未発掘の状態です。造山古墳ももちろん未発掘です。今年の3月に周濠跡が発掘調査の結果確認されました。しかし古墳自体は発掘調査には至っていません。造山古墳から宮内庁が真っ青になるような何かが出てくる可能性も高いと思います。また邪馬台国の所在地だってある古墳(というよりか時代的には弥生墳丘墓)を発掘して親魏倭王の金印が出てきたらおもしろいことになるでしょう。いずれにせよ考古学は万能ではありません。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

日本古代史の謎 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

日本古代史の謎のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 77430人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 209454人

- 3位

- 空を見上げるのが好き

- 139113人

![[dir]右翼コミュ左翼コミュ統合](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/41/79/104179_147s.jpg)