|

|

|

|

コメント(22)

大阪のkaiと言います。パーカッションをやっています。アフリカのトラディッショナルをやっていて、ブラックミューックのリズムのルーツはやはりアフリカだと感じる事が多いです。エイトビートもフォービートもです。

かなり極論ですが、生活様式の違いがリズムののり(取り方)にも出ていると考えます。アフリカでは狩が主流。(もちろん農耕もありますが)石を投げるにも、槍を投げるのも、助走的な部分があると思うのです。1でねらって2で投げる・・・。それが踊りや太鼓に反映されてるのではないでしょうか? 日本の場合は農耕が主流です。

土を耕すのも、苗を植えるのも,又刈るのも1・3で行動を起こします。

それが踊りや太鼓に、これまた反映されている気がします。

2・4、1・3でそれぞれ拍をつい取ってしまうのは、実は遺伝子のなせるわざだと思います。

かなり極論ですが、生活様式の違いがリズムののり(取り方)にも出ていると考えます。アフリカでは狩が主流。(もちろん農耕もありますが)石を投げるにも、槍を投げるのも、助走的な部分があると思うのです。1でねらって2で投げる・・・。それが踊りや太鼓に反映されてるのではないでしょうか? 日本の場合は農耕が主流です。

土を耕すのも、苗を植えるのも,又刈るのも1・3で行動を起こします。

それが踊りや太鼓に、これまた反映されている気がします。

2・4、1・3でそれぞれ拍をつい取ってしまうのは、実は遺伝子のなせるわざだと思います。

2、4が強拍としても構わないと思います。

実際ゴスペルの演奏で強拍がつっこみ過ぎて13に感じられるような演奏もあります。

というか、私の耳がそう認識してしまう特性(日本人的な感覚)を持っているからかもしれません。

ただ、アフタービートのンダン、ンダン 始めの”ン”が在ってこそのダンだと思うんですよ。タメがあるというかスペースがある。

ダン ダン というニュアンスではないと思います。個人的には"ン"のスペースは残しつつも重さが無ければ無いほど黒黒っぽくなると思っています。日本人は一泊目大きくとりすぎると思います(私も含めて)

ただ、JBはバックバンドに一泊目を意識しろと指示していたそうです。

結構一泊目が強調されたものが多いです。

黒人くささを狙うにしてもスタイルによって考え方は変わると思います。

実際ゴスペルの演奏で強拍がつっこみ過ぎて13に感じられるような演奏もあります。

というか、私の耳がそう認識してしまう特性(日本人的な感覚)を持っているからかもしれません。

ただ、アフタービートのンダン、ンダン 始めの”ン”が在ってこそのダンだと思うんですよ。タメがあるというかスペースがある。

ダン ダン というニュアンスではないと思います。個人的には"ン"のスペースは残しつつも重さが無ければ無いほど黒黒っぽくなると思っています。日本人は一泊目大きくとりすぎると思います(私も含めて)

ただ、JBはバックバンドに一泊目を意識しろと指示していたそうです。

結構一泊目が強調されたものが多いです。

黒人くささを狙うにしてもスタイルによって考え方は変わると思います。

拍違いでお粗末さまです。

次元が違うとも言えるし、

密接に関連しているともいえると思いますよ。

アフタービートは、前後の音の動きの関係性で発生すると思うんですよ。

メトロノームをカッカッとならすとして、これを

_ド _ド と聴こえるように(バックビートに)感じとったりするためには、

前後のスペース(余り言い言葉じゃないですが)を感じる必要がありますよね。

JBが一拍目を意識する様にと言った意図は、ちょっとわからないです。

1小節を繰り返すパターンを認識する際1拍目を意識すると分かりやすかったのかなぁ。

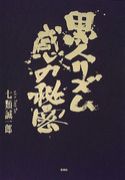

古い本ですが

リズムに強くなるための全ノウハウ 市川宇一郎著

を紹介します。バックビートについての記述がありますので

お時間のあるときにでもご確認くださいな

ジャンルによって分ける必要性については、人それぞれってことです。

ただバックビートは骨だからシッカリ把握できないとダサいことは間違いなしです。

次元が違うとも言えるし、

密接に関連しているともいえると思いますよ。

アフタービートは、前後の音の動きの関係性で発生すると思うんですよ。

メトロノームをカッカッとならすとして、これを

_ド _ド と聴こえるように(バックビートに)感じとったりするためには、

前後のスペース(余り言い言葉じゃないですが)を感じる必要がありますよね。

JBが一拍目を意識する様にと言った意図は、ちょっとわからないです。

1小節を繰り返すパターンを認識する際1拍目を意識すると分かりやすかったのかなぁ。

古い本ですが

リズムに強くなるための全ノウハウ 市川宇一郎著

を紹介します。バックビートについての記述がありますので

お時間のあるときにでもご確認くださいな

ジャンルによって分ける必要性については、人それぞれってことです。

ただバックビートは骨だからシッカリ把握できないとダサいことは間違いなしです。

市川宇一郎『リズムに強くなるための全ノウハウ』の増補改訂版は、結構共感できる部分も多く(所々個人的に微妙ですが)、僕も持っています。以前、改訂される前の同書を軽く立ち読みした事はあったと思いますが、大して印象にも残らなかったので、結構本の内容(ニュアンス)が変わっているのかもしれませんね。

その本の中で市川氏は、ダウンビートについて“それぞれの拍子の第1拍目にあるビートで、下拍と訳されています。その特色は、文字通りどっしりと下に沈み込むニュアンスを持っていることです。”と述べ、アップビートに至っては“広辞苑には「アウフタクトに同じ」とあります。そこでアウフタクトを引いてみると、「弱拍。特に旋律や楽句の冒頭で、強拍の直前の音符または音符群。上拍。アップビート。」と出ており、ヘタな音楽辞典(いわゆる楽典のこと)なんかを読むより、よっぽどいいという実感を持ちます”とまで言っちゃってます。僕も同意見です。

その本の中で市川氏は、ダウンビートについて“それぞれの拍子の第1拍目にあるビートで、下拍と訳されています。その特色は、文字通りどっしりと下に沈み込むニュアンスを持っていることです。”と述べ、アップビートに至っては“広辞苑には「アウフタクトに同じ」とあります。そこでアウフタクトを引いてみると、「弱拍。特に旋律や楽句の冒頭で、強拍の直前の音符または音符群。上拍。アップビート。」と出ており、ヘタな音楽辞典(いわゆる楽典のこと)なんかを読むより、よっぽどいいという実感を持ちます”とまで言っちゃってます。僕も同意見です。

引き続き。

“shut the door”で言えば、“shut the”がアップビート(アウフタクト)=弱拍で、“door”がダウンビート=強拍(1拍目とか3拍目とか)になります。ソウルでも、ジャズでも、ブルーズでも、歌詞で言えば大体そんな感じですよね?JBのバンドの強烈な強拍も、勿論、その延長上にあるんじゃないでしょうか。

そう言った本源的なタイム感がないまま、2‐4を強調する意識が先走る(2‐4に、1‐3とは別の次元(種類?)のピークはあると思います)と、その先にJ-POPがあるような気がします。それはそれで一つの音楽文化ですが、黒人リズム感どころか、そのままだと白人のリズム感も理解し損ないかねません。

白人とか黒人とかかなり大雑把な分け方ですが、その辺は汲んでください(笑)

“shut the door”で言えば、“shut the”がアップビート(アウフタクト)=弱拍で、“door”がダウンビート=強拍(1拍目とか3拍目とか)になります。ソウルでも、ジャズでも、ブルーズでも、歌詞で言えば大体そんな感じですよね?JBのバンドの強烈な強拍も、勿論、その延長上にあるんじゃないでしょうか。

そう言った本源的なタイム感がないまま、2‐4を強調する意識が先走る(2‐4に、1‐3とは別の次元(種類?)のピークはあると思います)と、その先にJ-POPがあるような気がします。それはそれで一つの音楽文化ですが、黒人リズム感どころか、そのままだと白人のリズム感も理解し損ないかねません。

白人とか黒人とかかなり大雑把な分け方ですが、その辺は汲んでください(笑)

15:電気の鬼さん、改訂されているとは言っても基本的に同じ本だから内容的にも基本同じ、なんでしょうね。12のコメント等と紹介されてる本の内容にギャップを感じたので、(件の本の改訂内容について僕が)ちょっと勘違いしてしまったようです。

5:あかねさんの“shut a door”の場合は、ここでのフレーズの中心は“shut”ですね。僕が使った“shut the door”の中心は“door”になります。これは、よーするに、文脈で変わるということですね。ちょっと紛らわしい例を出してしまったので、補足でした。

歌詞の話はつまりメロディの話でしたが、ハーモニーで見て(聴いて、感じて)も、軸は1‐3にありますよね。コードの移り変わり方とか。2‐4は大体において経過的と言うか。

ジャンプする前のホップ、ステップの部分、それが大枠として2‐4にあると思います。例えばですが、スネアからキック(4→1とか)に向かうエネルギーの流れみたいのを、取り敢えずは意識してみるのも悪くないかもしれません。

「アタマデッカチ」になりたくなければ、「2‐4が強拍」という「知識」にも縛られる必要ないよなー、とか良く思います。

5:あかねさんの“shut a door”の場合は、ここでのフレーズの中心は“shut”ですね。僕が使った“shut the door”の中心は“door”になります。これは、よーするに、文脈で変わるということですね。ちょっと紛らわしい例を出してしまったので、補足でした。

歌詞の話はつまりメロディの話でしたが、ハーモニーで見て(聴いて、感じて)も、軸は1‐3にありますよね。コードの移り変わり方とか。2‐4は大体において経過的と言うか。

ジャンプする前のホップ、ステップの部分、それが大枠として2‐4にあると思います。例えばですが、スネアからキック(4→1とか)に向かうエネルギーの流れみたいのを、取り敢えずは意識してみるのも悪くないかもしれません。

「アタマデッカチ」になりたくなければ、「2‐4が強拍」という「知識」にも縛られる必要ないよなー、とか良く思います。

"中心"という書き方をされていること自体が、ダウンビート思考というか感覚なんだと思います。実際私もそうですからなおさらそう感じます。アップビートは次の音符との関連性を意識した感覚なんじゃないでしょうか。

「クっている」といいますけど、大抵クッていること多いじゃないですか。

ダウンビートから始まるのが通常になっていると思っている感性を意識して

西洋的なリズムの感じ方に切り替えて行けるようになろうよっていうくだりが「リズム〜」に書いてあったような気がします。その考え方も日本人的な思考であるため対応策としては弱いかなとも今は思います。

もっと単純に、黒人のビートを手に入れたければ、まず黒人のファッションから真似てみよ。同じ物を食ってみよ。と諸先輩からは伺います。あっ因みに私はオタクなんでそういうカッコしてません。電車男みたいな感じです。だからノリが悪いのかなぁ〜とも思います。

>(4→1とか)に向かうエネルギーの流れみたいのを

跳ねている場合には、実際一拍の中にも同じ現象が起こりますよね。

全体を感じていかないといけないような気がします。

「クっている」といいますけど、大抵クッていること多いじゃないですか。

ダウンビートから始まるのが通常になっていると思っている感性を意識して

西洋的なリズムの感じ方に切り替えて行けるようになろうよっていうくだりが「リズム〜」に書いてあったような気がします。その考え方も日本人的な思考であるため対応策としては弱いかなとも今は思います。

もっと単純に、黒人のビートを手に入れたければ、まず黒人のファッションから真似てみよ。同じ物を食ってみよ。と諸先輩からは伺います。あっ因みに私はオタクなんでそういうカッコしてません。電車男みたいな感じです。だからノリが悪いのかなぁ〜とも思います。

>(4→1とか)に向かうエネルギーの流れみたいのを

跳ねている場合には、実際一拍の中にも同じ現象が起こりますよね。

全体を感じていかないといけないような気がします。

ダウンビート思考??いや、僕は、根本的に日本人にはダウンビートもアップビートも、そもそもの「タイム」という感覚が殆どないんだと思います。タイミングを合わせる事ができる、というのと、タイム感がある、というのは別の事だと思います。

「クっている」音は、(基本的に)直後の拍の頭でピークを向かえます。やたらとアタックを強調したがるのが日本人。「ここは裏から入っているから」とか言いつつ。でも(米ポピュラー音楽の)ネイティヴの演奏を聴くと、入りは滑らかだったりする(勿論、ケースによりますよ)。

ハネてる場合は、拍の頭の音と、その直前の音で似たようなことが起こっていると言えます。

ファッションだけでグルーヴできるなら、そもそもこんなコミュニティを作ろうとも思わないですね……。

ラグタイムって音楽もありました(あります)が、それだって基本になるヨーロッパ伝来のタイムが骨格にあるから、面白みがあるわけです。蛇足かな。

「クっている」音は、(基本的に)直後の拍の頭でピークを向かえます。やたらとアタックを強調したがるのが日本人。「ここは裏から入っているから」とか言いつつ。でも(米ポピュラー音楽の)ネイティヴの演奏を聴くと、入りは滑らかだったりする(勿論、ケースによりますよ)。

ハネてる場合は、拍の頭の音と、その直前の音で似たようなことが起こっていると言えます。

ファッションだけでグルーヴできるなら、そもそもこんなコミュニティを作ろうとも思わないですね……。

ラグタイムって音楽もありました(あります)が、それだって基本になるヨーロッパ伝来のタイムが骨格にあるから、面白みがあるわけです。蛇足かな。

興味深いコーナーなので、僕も黒人のリズムの取り方について少しだけ書きます。例えに挙げるのはコンゴのポップスです。ルンバ・コンゴレーズという名称がついていますが、バンド単位でのドラムを例に挙げるとフィルインは次の展開に入る一拍前や二拍前、又は展開が変わっての二泊めに最後のアクセントをつける事が多いようです。更にそれらに半拍突っ込んだり遅らせたりするのも頻繁にあります。もっと厄介なのが歌です。歌においても様々なパターンで突っ込んだり遅らせたり、三連符を一瞬入れたりするので、言語は勉強してわかるのですが、全く同じには歌えない事がよくあります。アメリカのR&Bで歌えない曲に出会った事はないので、それより遥かに複雑なリズムを自然と身につけているようです。当然ポップスなのでコンゴの人は皆歌える訳で、何とも悔しいものです。本当にリズムって無限にあるんだなと感心します。何十年も聴き続ければいつかは体得出来るのかなとは思っていますが。拙文で失礼しました。

>JBが一拍目を意識する様にと言った意図は、ちょっとわからないです。

>1小節を繰り返すパターンを認識する際1拍目を意識すると分かりやすかったのかなぁ。

初めてかきこみします。 BASSを弾いています。

このぼくなりの意見なんですが、音はいきなり生まれるんではなくて、その前に流れがありその流れの

瞬間瞬間を切り取って見せる感覚かなあと思っています。

その為、最初からそれが出来ないとビートをだした直後からより深いグルーブへと修正作業が始まってしまう。 そんなことをされたら競演者はどこが目的なのかみえなくなってしまう。

最初の一音から脈々とよいグルーブがあるその一音を出すということに意味がある。

言ってしまえばその1〜1の大きな塊で取り込むことが本質かなあとぼんやりと思っています。

最新コンゴ出身の素晴らしいプレイヤーと音をだす機会に恵まれ素晴らしい体験中です。

かれは出ている音ではなくウェイブを感じろと言っています。

的外れかも知れまえんが、出す音と切る音はどっちが大事ってことではなく、両方とも同じレベルで考えるってのが大事って思うようになりました。

流れを第一に考えたら必然的に同レベルで考えるしかないと。

強拍、弱拍のまえにこの捕らえ方があってそこからニュアンスとしてどのようにアクセントをつけられるかってことかなとか思います。

好き勝手なコメント失礼しました〜。

>1小節を繰り返すパターンを認識する際1拍目を意識すると分かりやすかったのかなぁ。

初めてかきこみします。 BASSを弾いています。

このぼくなりの意見なんですが、音はいきなり生まれるんではなくて、その前に流れがありその流れの

瞬間瞬間を切り取って見せる感覚かなあと思っています。

その為、最初からそれが出来ないとビートをだした直後からより深いグルーブへと修正作業が始まってしまう。 そんなことをされたら競演者はどこが目的なのかみえなくなってしまう。

最初の一音から脈々とよいグルーブがあるその一音を出すということに意味がある。

言ってしまえばその1〜1の大きな塊で取り込むことが本質かなあとぼんやりと思っています。

最新コンゴ出身の素晴らしいプレイヤーと音をだす機会に恵まれ素晴らしい体験中です。

かれは出ている音ではなくウェイブを感じろと言っています。

的外れかも知れまえんが、出す音と切る音はどっちが大事ってことではなく、両方とも同じレベルで考えるってのが大事って思うようになりました。

流れを第一に考えたら必然的に同レベルで考えるしかないと。

強拍、弱拍のまえにこの捕らえ方があってそこからニュアンスとしてどのようにアクセントをつけられるかってことかなとか思います。

好き勝手なコメント失礼しました〜。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

黒人リズム指向 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

黒人リズム指向のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 千葉 ロッテマリーンズ

- 37138人

- 2位

- 暮らしを楽しむ

- 76963人

- 3位

- 一行で笑わせろ!

- 82954人