数学や物理学が不得手の人でもわかるように、ちょっとわかりやすく説明してみます。

小学校の頃だったか、速さの問題で、「車で時速50kmで6時間、ぶっ通しで走ったら、何km先の地点にたどりつくか」といった問題がある。これは、一般的な数式へと拡張することができて、

x'=vt(x':距離,v:速さ,t:時間)

と書けるが、最初の位置を原点からx(m)の地点とすれば、

x'=x+vt

となる。この単純な等式こそ、「ガリレイ変換」の基本式になる。

もう少し正確に述べるなら、上記の等式は、車という物理的「対象」の「運動」の等式であるが、「ガリレイ変換」と呼ばれる場合は、どちらかと言うと、そういった「対象の運動」の視点ではなく「観察者(座標系)の移動(変換)」の視点で使われる場合が多いように思う。

対象側が「x'=x+vt」という形で運動する場合、この運動系全体の局所座標系は「x'=x−vt」で表わせる。つまり、「対象の運動」の方向と逆方向に「観察者の移動」が起きるわけである。ちなみに、「ガリレイ変換」の前提となる「絶対時空」において、運動系という座標系が変わろうと要した時間は変わらないので、「t'=t」となる。つまり、「t'=t」と「x'=x−vt」の2式が座標系の「ガリレイ変換」を表すことになる。座標系の「ガリレイ変換」の下では、変換前後で、2点間の「距離」は変わらない。

さて、アインシュタインの「特殊相対性理論」は、このガリレイ変換によって絶対時空では距離は変わらないのに、電磁場の世界、つまりは光子の世界では距離の不変性が破綻してしまうことを、私たちに教えてくれる。光速度に近づくと、距離は大きく歪んでしまうのだ。これを「ローレンツ収縮」と呼ぶ。

ちなみに、私たちが住んでいる世界は、多かれ少なかれ電磁場的な世界だとも言えると考えれば、特殊相対論、つまり「光速度不変原理+特殊相対性原理」が成り立つはずだということになる。

ガリレイ相対原理とか特殊相対性原理とか言うと、いかにも小難しい話になるように思えるが、要するに、上述の距離を求める数式「x'=x−vt」がどう変わるかというだけのことである。最終的には特殊相対論的世界では距離の考え方が変わる。

2次元空間の距離と言えば、「x^2+y^2=r^2」という円をベースにして、x^2+y^2の平方根というものを考えるが、2次元時空(=1次元時間+1次元空間)の距離と言えば、「x^2−y^2=r^2」という双曲線をベースにして、x^2−y^2の平方根というものを考えることになる。

この2次元時空における距離を「時空距離」と呼ぶことにすれば、この時空距離が座標系の変換の下で変わらなくなるような、座標変換を選べばよいことになる。上記のxを時間ct、yを空間xで置き換えれば、時間は「ct'=γ{ct−(v/c)x}」と変換され、空間は「x'=γ{x−(v/c)(ct)}」と変換される。このγは、1/√{1-(v/c)^2}という定数である。このような座標変換こそ、「ローレンツ変換」(ただし、ここでは2次元時空におけるローレンツ変換)である。

ここで、v/c=tanhζとおけば、時間の変換式は「ct'=ctcoshζ−xsinhζ」、空間の変換式は「x'=xcoshζ−ctsinhζ」と表わせる。このcoshζとsinhζは、双曲線正弦、双曲線余弦と呼ばれる。双曲線正弦、双曲線余弦は、それぞれ、

coshζ={e^(+ζ)+e^(-ζ)}/2

sinhζ={e^(+ζ)−e^(-ζ)}/2

と書かれるので、正弦、余弦が

cosθ={e^(+iθ)+e^(-iθ)}/2

sinθ={e^(+iθ)−e^(-iθ)}/(2i)

と書かれることと酷似している。ということは、「ローレンツ変換」において、ζ→iθと変数変換し、時間座標成分をct→ictと変換すれば、「ローレンツ変換」を示す等式は、「回転変換」を示す等式へと化ける。そのため、2次元時空における「ローレンツ変換」は、「擬回転変換」とも呼ばれる。

すなわち、「擬回転変換」である「ct'=ctcoshζ−xsinhζ, x'=xcoshζ−ctsinhζ」は、変数変換によって、「ict'=ictcos(iθ)−ixsin(iθ), x'=xcos(iθ)+ctsin(iθ)」に置き換えられる。ここで、第一式の両辺をiで割れば、「ct'=ctcos(iθ)−xsin(iθ), x'=xcos(iθ)+ctsin(iθ)」となるから、これは「回転変換」の等式を表す。この「回転変換」は「単位円上の移動」のことだとも言える。

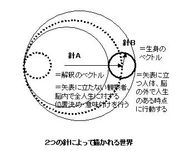

つまり、言い換えれば、私たちの目の前に広がる光景という名の、電磁場的な時空における直線運動というのは、観察者の移動の仕方(座標変換の形式)を換えてしまえば、単位円上の移動として認識されることになる。

まずはこの辺りから、人間の観察→意識の構造を考えてみると、いろいろ面白いと思う。

小学校の頃だったか、速さの問題で、「車で時速50kmで6時間、ぶっ通しで走ったら、何km先の地点にたどりつくか」といった問題がある。これは、一般的な数式へと拡張することができて、

x'=vt(x':距離,v:速さ,t:時間)

と書けるが、最初の位置を原点からx(m)の地点とすれば、

x'=x+vt

となる。この単純な等式こそ、「ガリレイ変換」の基本式になる。

もう少し正確に述べるなら、上記の等式は、車という物理的「対象」の「運動」の等式であるが、「ガリレイ変換」と呼ばれる場合は、どちらかと言うと、そういった「対象の運動」の視点ではなく「観察者(座標系)の移動(変換)」の視点で使われる場合が多いように思う。

対象側が「x'=x+vt」という形で運動する場合、この運動系全体の局所座標系は「x'=x−vt」で表わせる。つまり、「対象の運動」の方向と逆方向に「観察者の移動」が起きるわけである。ちなみに、「ガリレイ変換」の前提となる「絶対時空」において、運動系という座標系が変わろうと要した時間は変わらないので、「t'=t」となる。つまり、「t'=t」と「x'=x−vt」の2式が座標系の「ガリレイ変換」を表すことになる。座標系の「ガリレイ変換」の下では、変換前後で、2点間の「距離」は変わらない。

さて、アインシュタインの「特殊相対性理論」は、このガリレイ変換によって絶対時空では距離は変わらないのに、電磁場の世界、つまりは光子の世界では距離の不変性が破綻してしまうことを、私たちに教えてくれる。光速度に近づくと、距離は大きく歪んでしまうのだ。これを「ローレンツ収縮」と呼ぶ。

ちなみに、私たちが住んでいる世界は、多かれ少なかれ電磁場的な世界だとも言えると考えれば、特殊相対論、つまり「光速度不変原理+特殊相対性原理」が成り立つはずだということになる。

ガリレイ相対原理とか特殊相対性原理とか言うと、いかにも小難しい話になるように思えるが、要するに、上述の距離を求める数式「x'=x−vt」がどう変わるかというだけのことである。最終的には特殊相対論的世界では距離の考え方が変わる。

2次元空間の距離と言えば、「x^2+y^2=r^2」という円をベースにして、x^2+y^2の平方根というものを考えるが、2次元時空(=1次元時間+1次元空間)の距離と言えば、「x^2−y^2=r^2」という双曲線をベースにして、x^2−y^2の平方根というものを考えることになる。

この2次元時空における距離を「時空距離」と呼ぶことにすれば、この時空距離が座標系の変換の下で変わらなくなるような、座標変換を選べばよいことになる。上記のxを時間ct、yを空間xで置き換えれば、時間は「ct'=γ{ct−(v/c)x}」と変換され、空間は「x'=γ{x−(v/c)(ct)}」と変換される。このγは、1/√{1-(v/c)^2}という定数である。このような座標変換こそ、「ローレンツ変換」(ただし、ここでは2次元時空におけるローレンツ変換)である。

ここで、v/c=tanhζとおけば、時間の変換式は「ct'=ctcoshζ−xsinhζ」、空間の変換式は「x'=xcoshζ−ctsinhζ」と表わせる。このcoshζとsinhζは、双曲線正弦、双曲線余弦と呼ばれる。双曲線正弦、双曲線余弦は、それぞれ、

coshζ={e^(+ζ)+e^(-ζ)}/2

sinhζ={e^(+ζ)−e^(-ζ)}/2

と書かれるので、正弦、余弦が

cosθ={e^(+iθ)+e^(-iθ)}/2

sinθ={e^(+iθ)−e^(-iθ)}/(2i)

と書かれることと酷似している。ということは、「ローレンツ変換」において、ζ→iθと変数変換し、時間座標成分をct→ictと変換すれば、「ローレンツ変換」を示す等式は、「回転変換」を示す等式へと化ける。そのため、2次元時空における「ローレンツ変換」は、「擬回転変換」とも呼ばれる。

すなわち、「擬回転変換」である「ct'=ctcoshζ−xsinhζ, x'=xcoshζ−ctsinhζ」は、変数変換によって、「ict'=ictcos(iθ)−ixsin(iθ), x'=xcos(iθ)+ctsin(iθ)」に置き換えられる。ここで、第一式の両辺をiで割れば、「ct'=ctcos(iθ)−xsin(iθ), x'=xcos(iθ)+ctsin(iθ)」となるから、これは「回転変換」の等式を表す。この「回転変換」は「単位円上の移動」のことだとも言える。

つまり、言い換えれば、私たちの目の前に広がる光景という名の、電磁場的な時空における直線運動というのは、観察者の移動の仕方(座標変換の形式)を換えてしまえば、単位円上の移動として認識されることになる。

まずはこの辺りから、人間の観察→意識の構造を考えてみると、いろいろ面白いと思う。

|

|

|

|

|

|

|

|

意識構造探究クラブ 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

意識構造探究クラブのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 一行で笑わせろ!

- 82539人

- 2位

- 酒好き

- 170702人

- 3位

- お洒落な女の子が好き

- 90062人