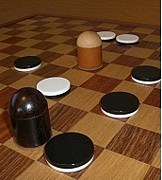

「チャトラ」ルール(抜粋) ※上段はチャトラ盤イメージ図

著作者:小沼 諒

(初期設定2007.9.9、最新2008.2.9)

1.ゲームの目的

チャトラは、サブジェクトと呼ぶ駒を用いて、オブジェクトと呼ぶ敵攻撃目標を敵側より早く攻略して詰める、二人制のボード型戦争ゲームです。

(駒は、オブジェクトとサブジェクトの二種類だけです。盤上に駒を置かない状態で、ゲームを開始します。)

2.道具

(1)盤12×12マス盤、

盤上は、9つの「ゾーン」(=4×4マス)から成ります。

当初、便宜的に、駒を打てるゾーンが決まります。

(2)駒

?オブジェクト 各1個。

?サブジェクト 無制限

リバーシの駒を用いますが、碁石でも構いません。

相手の駒を奪うゲームではなく、あくまで相手のオブジェクトを詰めるゲームです。

また、単に駒と呼ぶときは、サブジェクトを指すものとします。

3.試合の開始

(1)第1手(黒番)

先手必勝を避けるために、サブジェクトを打ちます。(中央ゾーンを除いて、自由に打てます)

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクトを打ちます。(中央ゾーンを除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

(3)第4手以降

4手目以降、持ち駒を打つなり盤上の駒を移動するなり、ルールに従い自由に着手することが出来ます。

4.サブジェクト(=駒)を打てる場所の制限・緩和・制限の解除

(1)初期に駒を打てる場所の制限(ゾーニング)

?自陣ゾーン

味方オブジェクトのいるゾーンを自陣と呼び、敵オブジェクトの位置に拘らず、常に、駒を打つことが出来ます。なお、敵オブジェクトの居るゾーンに味方オブジェクトを打つことは構いませんし、敵味方双方のオブジェクトが居るゾーンは、自陣かつ敵陣となります。

?敵陣から離れたゾーン

敵オブジェクトのいるゾーンを敵陣と呼びます。当初、敵陣およびそれに隣接する(=接点のある)ゾーンを除き、駒を打つことができます。

?中央ゾーン

中央ゾーンにオブジェクトを打つことは出来ません。後から中央ゾーンに移動することは可能です。

(2)駒を打てる場所の制限の緩和(オフサイドルール)

前述のゾーンの他に、敵オブジェクトに近い駒各々の中心線を結ぶ線をオフサイドラインとし、駒の中心がオフサイドライン上にあるか、その内側(=敵オブジェクトから離れた側)であれば、駒を打つことができます。

但し、駒を結ぶ直線が縦・横・斜め45度となりかつその直線上に敵オブジェクトがある場合、このルールは摘要しません。

(3)駒を打てる場所の制限解除

対局者のいずれかが、最初に王手を掛けた時又はオブジェクトを中央ゾーンに移動させた時に、敵味方問わず駒を打てる場所の制限ルールを解除します。

5.駒の機能

(1)単独機能(=絶対機能)と連帯機能(=相対機能)

オブジェクト・サブジェクトともに単独では将棋の玉将・チェスのキングと同じ機能です。しかし、サブジェクトは味方の駒同士の配置に連動して移動範囲が拡大します。

(2)飛行(連帯機能1)

2つの駒のいずれか一方の駒(以下「前方の駒」という)を点対称の中心点とみなし、他方の駒は反対の点対称のマスへ飛ぶことが出来ます。

(3)滑走(連帯機能2)

前方後方、真横、斜め45度の8方向、かつ前述の飛行可能範囲内及び障害を超えない範囲(障害が敵の場合はその障害のマスまで、味方の場合は障害の手前のマスまで)において、「前方の駒」について滑走することが可能です。

なお、前述の飛行が盤上を超えてしまう場合においても、盤上における仮想の飛行可能範囲内で同様に滑走することができます。

(4)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限

縦・横・45度斜め一直線に並んだ複数の味方の駒の内、その両端の駒に限り連帯機能を認め、中間にある駒は単独機能しか認めません。また、この制限は、敵サブジェクトの有無と関係なく適用となります。

なお、縦・横・45度斜め一直線に並んだ味方の駒を結ぶ線上のマス目に敵オブジェクトが存する場合、そこで連帯機能は分断されます。敵オブジェクトを挟んで反対側に位置する味方の駒と関係なく連帯機能が発生し、またその制限を受けます。

6.攻守機能

将棋やチェス(ポーンを除く)と同様に攻撃力=守備力=移動力です。

また、移動したところに敵駒があれば、その駒を盤上から取り除き、自分の持ち駒とすることが出来ます。

7.終局

敵オブジェクトを詰めたら終局です。

8.禁止と制限

(1)打ち王手の禁止

ただちに王手となるマス目に持ち駒を打つことはできません。

(2)隣接マス打ちの制限

敵味方の如何を問わず、盤上のサブジェクトおよびそれに隣接するマス(=単独機能で移動可能なマス:勢力範囲)には、新たにサブジェクトを打つことができません。

なお、盤上の駒が移動により隣接するのは可能です。また、味方のオブジェクトに隣接して打つことも可能です。

(3)千日手の回避

同一手順(同一地点(=マス目)を奪い合うために、双方連続して駒を打ち合ってその地点の敵駒を取り合う場合、駒を打ち合った場所の如何を問わず同一手順とみなす)を3回繰り返した際には、先に仕掛けた方が手を変えなければいけません。 なお、着手の連続・不連続に拘わらず、4回目に同一手順を繰り返した際には、先に仕掛けた方は反則負けとなります。

9.その他

将来、15×15マス盤を上級者向け、9×9マス盤を初級者向けとして設定することがあります。

以 上

※ ※ ※

<チャトラのルール解説一覧>

「ルール解説(1)最初の3手、オブジェクト(=王様)の打てる場所」

http://

「ルール解説(2)【ゾーニング】当初、サブジェクト(=駒)を打てる場所の制限」

http://

「ルール解説(3)【オフサイドルール】サブジェクト(=駒)を打てる場所の緩和・制限の解除」

http://

「ルール解説(4)オフサイドルール適用外の例(補足)」

http://

ルール解説(5)サブジェクト(=駒)の機能

http://

ルール解説(6)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限

http://

ルール解説(7)その他の禁止と制限

http://

著作者:小沼 諒

(初期設定2007.9.9、最新2008.2.9)

1.ゲームの目的

チャトラは、サブジェクトと呼ぶ駒を用いて、オブジェクトと呼ぶ敵攻撃目標を敵側より早く攻略して詰める、二人制のボード型戦争ゲームです。

(駒は、オブジェクトとサブジェクトの二種類だけです。盤上に駒を置かない状態で、ゲームを開始します。)

2.道具

(1)盤12×12マス盤、

盤上は、9つの「ゾーン」(=4×4マス)から成ります。

当初、便宜的に、駒を打てるゾーンが決まります。

(2)駒

?オブジェクト 各1個。

?サブジェクト 無制限

リバーシの駒を用いますが、碁石でも構いません。

相手の駒を奪うゲームではなく、あくまで相手のオブジェクトを詰めるゲームです。

また、単に駒と呼ぶときは、サブジェクトを指すものとします。

3.試合の開始

(1)第1手(黒番)

先手必勝を避けるために、サブジェクトを打ちます。(中央ゾーンを除いて、自由に打てます)

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクトを打ちます。(中央ゾーンを除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

(3)第4手以降

4手目以降、持ち駒を打つなり盤上の駒を移動するなり、ルールに従い自由に着手することが出来ます。

4.サブジェクト(=駒)を打てる場所の制限・緩和・制限の解除

(1)初期に駒を打てる場所の制限(ゾーニング)

?自陣ゾーン

味方オブジェクトのいるゾーンを自陣と呼び、敵オブジェクトの位置に拘らず、常に、駒を打つことが出来ます。なお、敵オブジェクトの居るゾーンに味方オブジェクトを打つことは構いませんし、敵味方双方のオブジェクトが居るゾーンは、自陣かつ敵陣となります。

?敵陣から離れたゾーン

敵オブジェクトのいるゾーンを敵陣と呼びます。当初、敵陣およびそれに隣接する(=接点のある)ゾーンを除き、駒を打つことができます。

?中央ゾーン

中央ゾーンにオブジェクトを打つことは出来ません。後から中央ゾーンに移動することは可能です。

(2)駒を打てる場所の制限の緩和(オフサイドルール)

前述のゾーンの他に、敵オブジェクトに近い駒各々の中心線を結ぶ線をオフサイドラインとし、駒の中心がオフサイドライン上にあるか、その内側(=敵オブジェクトから離れた側)であれば、駒を打つことができます。

但し、駒を結ぶ直線が縦・横・斜め45度となりかつその直線上に敵オブジェクトがある場合、このルールは摘要しません。

(3)駒を打てる場所の制限解除

対局者のいずれかが、最初に王手を掛けた時又はオブジェクトを中央ゾーンに移動させた時に、敵味方問わず駒を打てる場所の制限ルールを解除します。

5.駒の機能

(1)単独機能(=絶対機能)と連帯機能(=相対機能)

オブジェクト・サブジェクトともに単独では将棋の玉将・チェスのキングと同じ機能です。しかし、サブジェクトは味方の駒同士の配置に連動して移動範囲が拡大します。

(2)飛行(連帯機能1)

2つの駒のいずれか一方の駒(以下「前方の駒」という)を点対称の中心点とみなし、他方の駒は反対の点対称のマスへ飛ぶことが出来ます。

(3)滑走(連帯機能2)

前方後方、真横、斜め45度の8方向、かつ前述の飛行可能範囲内及び障害を超えない範囲(障害が敵の場合はその障害のマスまで、味方の場合は障害の手前のマスまで)において、「前方の駒」について滑走することが可能です。

なお、前述の飛行が盤上を超えてしまう場合においても、盤上における仮想の飛行可能範囲内で同様に滑走することができます。

(4)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限

縦・横・45度斜め一直線に並んだ複数の味方の駒の内、その両端の駒に限り連帯機能を認め、中間にある駒は単独機能しか認めません。また、この制限は、敵サブジェクトの有無と関係なく適用となります。

なお、縦・横・45度斜め一直線に並んだ味方の駒を結ぶ線上のマス目に敵オブジェクトが存する場合、そこで連帯機能は分断されます。敵オブジェクトを挟んで反対側に位置する味方の駒と関係なく連帯機能が発生し、またその制限を受けます。

6.攻守機能

将棋やチェス(ポーンを除く)と同様に攻撃力=守備力=移動力です。

また、移動したところに敵駒があれば、その駒を盤上から取り除き、自分の持ち駒とすることが出来ます。

7.終局

敵オブジェクトを詰めたら終局です。

8.禁止と制限

(1)打ち王手の禁止

ただちに王手となるマス目に持ち駒を打つことはできません。

(2)隣接マス打ちの制限

敵味方の如何を問わず、盤上のサブジェクトおよびそれに隣接するマス(=単独機能で移動可能なマス:勢力範囲)には、新たにサブジェクトを打つことができません。

なお、盤上の駒が移動により隣接するのは可能です。また、味方のオブジェクトに隣接して打つことも可能です。

(3)千日手の回避

同一手順(同一地点(=マス目)を奪い合うために、双方連続して駒を打ち合ってその地点の敵駒を取り合う場合、駒を打ち合った場所の如何を問わず同一手順とみなす)を3回繰り返した際には、先に仕掛けた方が手を変えなければいけません。 なお、着手の連続・不連続に拘わらず、4回目に同一手順を繰り返した際には、先に仕掛けた方は反則負けとなります。

9.その他

将来、15×15マス盤を上級者向け、9×9マス盤を初級者向けとして設定することがあります。

以 上

※ ※ ※

<チャトラのルール解説一覧>

「ルール解説(1)最初の3手、オブジェクト(=王様)の打てる場所」

http://

「ルール解説(2)【ゾーニング】当初、サブジェクト(=駒)を打てる場所の制限」

http://

「ルール解説(3)【オフサイドルール】サブジェクト(=駒)を打てる場所の緩和・制限の解除」

http://

「ルール解説(4)オフサイドルール適用外の例(補足)」

http://

ルール解説(5)サブジェクト(=駒)の機能

http://

ルール解説(6)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限

http://

ルール解説(7)その他の禁止と制限

http://

|

|

|

|

コメント(26)

了解しました。さらに、いくつか質問です。

(1) オフサイドルールについて

「直線上の内側に敵オブジェクトがある場合」とありますが、

この場合の内側の定義を「敵オブジェクトから離れた側」

とすると、盤面上のかなり広い領域になりませんか?

オフサイドルールは、具体例がないと理解しにくいかもしれ

ません。

(2) 飛行、滑走について

○23●456

となっている場合、○は●に対して点対称の6まで飛行できる。

●は○から6の範囲まで滑走できる。

したがって、滑走によって●は○を取る事ができる。

また、○は●を取る事ができる。

ということでしょうか。

(3) 禁止と制限について

「オブジェクトに隣接して打つことも可能」とありますが、

それは「打ち王手」になりませんか。

(1) オフサイドルールについて

「直線上の内側に敵オブジェクトがある場合」とありますが、

この場合の内側の定義を「敵オブジェクトから離れた側」

とすると、盤面上のかなり広い領域になりませんか?

オフサイドルールは、具体例がないと理解しにくいかもしれ

ません。

(2) 飛行、滑走について

○23●456

となっている場合、○は●に対して点対称の6まで飛行できる。

●は○から6の範囲まで滑走できる。

したがって、滑走によって●は○を取る事ができる。

また、○は●を取る事ができる。

ということでしょうか。

(3) 禁止と制限について

「オブジェクトに隣接して打つことも可能」とありますが、

それは「打ち王手」になりませんか。

関さん、こんにちは。

(1) オフサイドルールについて

「直線上の内側に敵オブジェクトがある場合」とありますが、

内側という表現が余計だったようです。

「直線上に敵オブジェクトがある場合」と変更します。

なお、オフサイドルールは、別途、具体例を掲げます。

(今、盤表示で苦戦しています。表示方法を解決するまで、お待ちください)

(2) 飛行、滑走について

「サブジェクトは味方の駒同士の配置に連動して移動範囲が拡大します」

○23○456

となっている場合、左○は右○に対して点対称の6まで飛行できる。

右○は4から6の範囲まで滑走できる。

したがって、滑走によって右○は4から6の範囲内に●がある場合、それを取る事ができる、ということです。

(3) 禁止と制限について

「味方のオブジェクトに隣接して打つ事が可能、ということですね」

そのとおりです。誤解を招かないよう、「味方のオブジェクト」と変更します。

以上、よろしくお願いします。

小沼 諒

(1) オフサイドルールについて

「直線上の内側に敵オブジェクトがある場合」とありますが、

内側という表現が余計だったようです。

「直線上に敵オブジェクトがある場合」と変更します。

なお、オフサイドルールは、別途、具体例を掲げます。

(今、盤表示で苦戦しています。表示方法を解決するまで、お待ちください)

(2) 飛行、滑走について

「サブジェクトは味方の駒同士の配置に連動して移動範囲が拡大します」

○23○456

となっている場合、左○は右○に対して点対称の6まで飛行できる。

右○は4から6の範囲まで滑走できる。

したがって、滑走によって右○は4から6の範囲内に●がある場合、それを取る事ができる、ということです。

(3) 禁止と制限について

「味方のオブジェクトに隣接して打つ事が可能、ということですね」

そのとおりです。誤解を招かないよう、「味方のオブジェクト」と変更します。

以上、よろしくお願いします。

小沼 諒

seki-小沼諒戦戦が、3局目に入りました。

3局目の発言No.2にて、以下のようなルール改定案を出しました。

http://mixi.jp/view_event.pl?page=1&comm_id=2589990&id=25552770

A案「3手目に敵陣にオブジェクトを打つ事ができない」

B案「3手目に敵陣および敵陣に隣接するゾーンにオブジェクトを打つ事ができない」

C案「初手でオブジェクトを打つ」

その理由について書こうと思います。

この図は、それぞれの3手目の図です。左から、

(1) 1.f9 Ok2 2.Oi4

(2) 1.f9 Oh4 2.Oi10

(3) 1.f9 Oi3 2.Oi5

となったところです。(1)と(3)において、先手の方が指しやすいとすれば、先手の有利が大きく、もっと先手の有利を小さくするようにルール改定をしてはどうか、というのがその主旨です。そこで、このルール改定案についてもう少し詳しく考えてみます。

3局目の発言No.2にて、以下のようなルール改定案を出しました。

http://mixi.jp/view_event.pl?page=1&comm_id=2589990&id=25552770

A案「3手目に敵陣にオブジェクトを打つ事ができない」

B案「3手目に敵陣および敵陣に隣接するゾーンにオブジェクトを打つ事ができない」

C案「初手でオブジェクトを打つ」

その理由について書こうと思います。

この図は、それぞれの3手目の図です。左から、

(1) 1.f9 Ok2 2.Oi4

(2) 1.f9 Oh4 2.Oi10

(3) 1.f9 Oi3 2.Oi5

となったところです。(1)と(3)において、先手の方が指しやすいとすれば、先手の有利が大きく、もっと先手の有利を小さくするようにルール改定をしてはどうか、というのがその主旨です。そこで、このルール改定案についてもう少し詳しく考えてみます。

まず、第1の疑問として>8の図面で(1)(3)はそれぞれ先手が指しやすい局面といえるか?という疑問があります。(1)では先手を持って明らかに指しやすいという感触がありましたし、(3)では先手が右中央ゾーンにサブジェクトを配して攻撃できるので、若干指しやすいと感じます。とはいえ、まだ結論は出ていません。後手がこうした変化を避けるのであれば、2手目は(2)のように4段目に打つことになります。

このように、現行ルールでは先手に「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」という優位があります。先手には、さらに1手得の優位があります。この2つの優位が重なっているので、それを薄めようというのが>8のA案、B案、C案です。

A案とB案は、オブジェクトを打つ位置を制限することで、先手の優位を薄めようというものです。A案では、(1) 1.f9 Ok2 2.Oi4 の展開がなくなります。B案では、(1) 1.f9 Ok2 2.Oi4 と (3) 1.f9 Oi3 2.Oi5 の展開がなくなります。

C案は、後手に「先手のオブジェクトの位置を見てからオブジェクトの位置を決めることができる」という優位を与えるものです。一方、先手には手得の優位があります。先手と後手にそれぞれ優位を与えることで、バランスを取ろうというものです。現行ルールでは、「オブジェクトの位置を見る前にサブジェクトを打たなければならない」とするために、初手でサブジェクトを打っています。しかし、C案に改定したところで、3手目に打つサブジェクトの位置は「敵陣および敵陣に隣接するゾーンには打つ事ができない」というルールがあるため、後手にとってそれほどの脅威ではありません。

A案とB案の場合は、オブジェクトが隣接する激しいゲーム展開が少なくなるのに対して、C案では、そういったゲーム展開がなくなりません。また、C案では現行ルールに比べてルールがよりシンプルになる、というメリットもあります。したがって、もしもC案で現行ルールよりも先後の優位が本当にバランスされるのであれば、C案が最も良い案であるように感じます。

実際にやってみないことには、なかなか分かりませんが。

このように、現行ルールでは先手に「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」という優位があります。先手には、さらに1手得の優位があります。この2つの優位が重なっているので、それを薄めようというのが>8のA案、B案、C案です。

A案とB案は、オブジェクトを打つ位置を制限することで、先手の優位を薄めようというものです。A案では、(1) 1.f9 Ok2 2.Oi4 の展開がなくなります。B案では、(1) 1.f9 Ok2 2.Oi4 と (3) 1.f9 Oi3 2.Oi5 の展開がなくなります。

C案は、後手に「先手のオブジェクトの位置を見てからオブジェクトの位置を決めることができる」という優位を与えるものです。一方、先手には手得の優位があります。先手と後手にそれぞれ優位を与えることで、バランスを取ろうというものです。現行ルールでは、「オブジェクトの位置を見る前にサブジェクトを打たなければならない」とするために、初手でサブジェクトを打っています。しかし、C案に改定したところで、3手目に打つサブジェクトの位置は「敵陣および敵陣に隣接するゾーンには打つ事ができない」というルールがあるため、後手にとってそれほどの脅威ではありません。

A案とB案の場合は、オブジェクトが隣接する激しいゲーム展開が少なくなるのに対して、C案では、そういったゲーム展開がなくなりません。また、C案では現行ルールに比べてルールがよりシンプルになる、というメリットもあります。したがって、もしもC案で現行ルールよりも先後の優位が本当にバランスされるのであれば、C案が最も良い案であるように感じます。

実際にやってみないことには、なかなか分かりませんが。

sekiさん、こんにちは。

直近の実戦3局を踏まえての考察、ありがとうございました。

考察の主旨は一貫していると思います。

これらを踏まえてどうするかですが、問題の本質は少し違うところにあると思っています。まず、現行のルールにおいて、

「『(味方)オブジェクトは、?敵の動きを牽制し、?次に中央ゾーンに入る』というが有利な戦法である」

と認識しますが、いががでしょうか。

互いの必争点は、概ね中央ゾーンかその付近にあって、中央ゾーンを自陣とすれば絶好点を押さえることが容易であるということです。

ともあれ、二つの目的?・?を達成するために、敵オブジェクトに近接し、かつ敵オブジェクトより高い位置、つまり、中央ゾーンに隣接するマス目にオブジェクトを打つことになります。

sekiさんの論点は、このうち、前者?の解決策に限定して論じています。

つまり、いかに「相手を牽制する権利」を弱めるかですね。

しかし、後者?、「オブジェクトは中央ゾーンに入るのが有利な戦法である」ということの方が、問題の根は深いと思われます。

?常に、どちらかは、(もしくは双方ともに)中央ゾーンを目指し、

?中央ゾーンを目指さない方も、相手の牽制を避けるために高位置にオブジェクトを配置せざるを得ない、

と戦術が限定されてしまいます。

「?中央ゾーンに入るのも有力な戦法の一つであるが、?低位置にオブジェクトを配置しても決して不利にならない」

と、戦術の多様性を確保できることが大切なのではないかと思います。

制限ルールを強化することによって、着手の選択枝は確実に狭まります。

これは、けっして好ましいことではありません。

しかし、このまま放っておくと逆の意味で着手の選択枝が限定され、戦術の多様性を損ねる、ということであれば、最低限の制限を設けるざるを得ないのではないでしょうか。

実は、当初の構想(ニフティに公開する前)では、

「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」

というルールにするつもりでした。

つまり、オブジェクトが中央ゾーンに入るのに、二手要するというルールです。

しかし、そこまで制限する必要があるのか確信が持てず、極力、制限ルールを設けない方がよいと判断し、<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>の箇所を外しました。

もし仮に、戦術の多様性を損ねるということであれば、再検討せざるを得ないのかなと。

<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>を入れるかどうかについて、ルールの根幹にかかわる内容であるため、テストプレイを積み重ねて判断することも大切であろうと思います。

いかがでしょうか?

小沼 諒

直近の実戦3局を踏まえての考察、ありがとうございました。

考察の主旨は一貫していると思います。

これらを踏まえてどうするかですが、問題の本質は少し違うところにあると思っています。まず、現行のルールにおいて、

「『(味方)オブジェクトは、?敵の動きを牽制し、?次に中央ゾーンに入る』というが有利な戦法である」

と認識しますが、いががでしょうか。

互いの必争点は、概ね中央ゾーンかその付近にあって、中央ゾーンを自陣とすれば絶好点を押さえることが容易であるということです。

ともあれ、二つの目的?・?を達成するために、敵オブジェクトに近接し、かつ敵オブジェクトより高い位置、つまり、中央ゾーンに隣接するマス目にオブジェクトを打つことになります。

sekiさんの論点は、このうち、前者?の解決策に限定して論じています。

つまり、いかに「相手を牽制する権利」を弱めるかですね。

しかし、後者?、「オブジェクトは中央ゾーンに入るのが有利な戦法である」ということの方が、問題の根は深いと思われます。

?常に、どちらかは、(もしくは双方ともに)中央ゾーンを目指し、

?中央ゾーンを目指さない方も、相手の牽制を避けるために高位置にオブジェクトを配置せざるを得ない、

と戦術が限定されてしまいます。

「?中央ゾーンに入るのも有力な戦法の一つであるが、?低位置にオブジェクトを配置しても決して不利にならない」

と、戦術の多様性を確保できることが大切なのではないかと思います。

制限ルールを強化することによって、着手の選択枝は確実に狭まります。

これは、けっして好ましいことではありません。

しかし、このまま放っておくと逆の意味で着手の選択枝が限定され、戦術の多様性を損ねる、ということであれば、最低限の制限を設けるざるを得ないのではないでしょうか。

実は、当初の構想(ニフティに公開する前)では、

「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」

というルールにするつもりでした。

つまり、オブジェクトが中央ゾーンに入るのに、二手要するというルールです。

しかし、そこまで制限する必要があるのか確信が持てず、極力、制限ルールを設けない方がよいと判断し、<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>の箇所を外しました。

もし仮に、戦術の多様性を損ねるということであれば、再検討せざるを得ないのかなと。

<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>を入れるかどうかについて、ルールの根幹にかかわる内容であるため、テストプレイを積み重ねて判断することも大切であろうと思います。

いかがでしょうか?

小沼 諒

> 現行のルールにおいて、

> 「『(味方)オブジェクトは、(1)敵の動きを牽制し、(2)次に中央ゾーンに入る』というが有利な戦法である」

> と認識しますが、いががでしょうか。

それは、「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」ことによる優位さの中の一つです。たとえば、3局目の図を再掲しますが、中央ゾーンに入る事はなくても、オブジェクトの位置関係において先手は後手よりも有利な位置を占めています。後手は右上ゾーンから先手を攻撃できるのに対し、先手は、右中央ゾーン、右下ゾーン、下中央ゾーンの3つから後手のオブジェクトを攻撃できて、より攻撃が強力になるためです。

一方、オブジェクトが中央ゾーンに入る事で、相手の着手範囲が著しく制限されるというルールの不均衡をいかにして緩和するか、という問題もたしかにあります。この点を解消するためには、

> 「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」

という案を考えることができます。これはD案としましょう。他にも、何種類か考えることができます。

A案「3手目に敵陣にオブジェクトを打つ事ができない」

B案「3手目に敵陣および敵陣に隣接するゾーンにオブジェクトを打つ事ができない」

C案「初手でオブジェクトを打つ」

D案「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」

E案「開戦前(どちらかが王手をかける前)は、オブジェクトが中央ゾーンに入ることはできない」

F案:A案〜E案の複数の組み合わせ

いたずらに一つ一つの案に対してテストプレイを重ねるよりは、考えられる案をいくつか列記して、それぞれの優劣を理論的に解析して、その中から最も良い案のいくつかについて序盤5手ほどの応酬を繰り返す、といったプロセスの方がいいと思います。

また、その際には「良いルールとは何か」の基準を明確にしておく必要があります。

良いルールの基準として

1. 単純で分かりやすい。

2. 先手、後手の有利差が少ない。

3. 序盤の戦術が多様である(先手、後手の有利差が少ない序盤の戦術がたくさんある)

といったことを考えることができますが、他にはどんなものがあるでしょうか。

ところで、丸数字は機種依存文字なので、できれば使わないでください。

> 「『(味方)オブジェクトは、(1)敵の動きを牽制し、(2)次に中央ゾーンに入る』というが有利な戦法である」

> と認識しますが、いががでしょうか。

それは、「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」ことによる優位さの中の一つです。たとえば、3局目の図を再掲しますが、中央ゾーンに入る事はなくても、オブジェクトの位置関係において先手は後手よりも有利な位置を占めています。後手は右上ゾーンから先手を攻撃できるのに対し、先手は、右中央ゾーン、右下ゾーン、下中央ゾーンの3つから後手のオブジェクトを攻撃できて、より攻撃が強力になるためです。

一方、オブジェクトが中央ゾーンに入る事で、相手の着手範囲が著しく制限されるというルールの不均衡をいかにして緩和するか、という問題もたしかにあります。この点を解消するためには、

> 「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」

という案を考えることができます。これはD案としましょう。他にも、何種類か考えることができます。

A案「3手目に敵陣にオブジェクトを打つ事ができない」

B案「3手目に敵陣および敵陣に隣接するゾーンにオブジェクトを打つ事ができない」

C案「初手でオブジェクトを打つ」

D案「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」

E案「開戦前(どちらかが王手をかける前)は、オブジェクトが中央ゾーンに入ることはできない」

F案:A案〜E案の複数の組み合わせ

いたずらに一つ一つの案に対してテストプレイを重ねるよりは、考えられる案をいくつか列記して、それぞれの優劣を理論的に解析して、その中から最も良い案のいくつかについて序盤5手ほどの応酬を繰り返す、といったプロセスの方がいいと思います。

また、その際には「良いルールとは何か」の基準を明確にしておく必要があります。

良いルールの基準として

1. 単純で分かりやすい。

2. 先手、後手の有利差が少ない。

3. 序盤の戦術が多様である(先手、後手の有利差が少ない序盤の戦術がたくさんある)

といったことを考えることができますが、他にはどんなものがあるでしょうか。

ところで、丸数字は機種依存文字なので、できれば使わないでください。

もしもルールを改定するならば、複数回改定するよりは1回の改定ですませてしまいたいところです。その意味で、C案は「ルールがよりシンプルになる」というメリットもあるため、C案は採用するという前提で考えていいと思います。

その上で、他の案を組み合わせるか組み合わせないかを考えるということでどうでしょう。つまり、候補としては

C案のみ「初手でオブジェクトを打つ。」

A案+C案「初手でオブジェクトを打つ。敵陣にオブジェクトを打つ事ができない」

B案+C案「初手でオブジェクトを打つ。敵陣および敵陣に隣接するゾーンにオブジェクトを打つ事ができない。」

C案+D案「初手でオブジェクトを打つ。中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない。」

C案+E案「初手でオブジェクトを打つ。開戦前(どちらかが王手をかける)は、オブジェクトが中央ゾーンに入ることはできない。」

といったところでしょうか。さらに、3つの組み合わせも可能です。

その上で、他の案を組み合わせるか組み合わせないかを考えるということでどうでしょう。つまり、候補としては

C案のみ「初手でオブジェクトを打つ。」

A案+C案「初手でオブジェクトを打つ。敵陣にオブジェクトを打つ事ができない」

B案+C案「初手でオブジェクトを打つ。敵陣および敵陣に隣接するゾーンにオブジェクトを打つ事ができない。」

C案+D案「初手でオブジェクトを打つ。中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない。」

C案+E案「初手でオブジェクトを打つ。開戦前(どちらかが王手をかける)は、オブジェクトが中央ゾーンに入ることはできない。」

といったところでしょうか。さらに、3つの組み合わせも可能です。

sekiさん、こんにちは。

良いルールの基準として指摘いただいた、

1. 単純で分かりやすい。

2. 先手、後手の有利差が少ない。

3. 序盤の戦術が多様である(先手、後手の有利差が少ない序盤の戦術がたくさんある)」

について異論はありません。ただし、

1.「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」ことによる優位さ(中央ゾーンに入る事はなくても、オブジェクトの位置関係において有利な位置を占めている)

2.C案「初手でオブジェクトを打つ」 は「ルールがよりシンプルになる」というメリット

3.C案「初手でオブジェクトを打つ」は採用するという前提で考えていい。

という三段論法については、納得していません。

これまで、sekiさんとの対局では意識して隅のゾーンにオブジェクトを打ってきましたが、上記のケースで、どこにオブジェクトを打てば、先手は位置の優位さを強調できますか?

ただし、新たにD案「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」のみを採用したという前提で考えてください。

小沼 諒

良いルールの基準として指摘いただいた、

1. 単純で分かりやすい。

2. 先手、後手の有利差が少ない。

3. 序盤の戦術が多様である(先手、後手の有利差が少ない序盤の戦術がたくさんある)」

について異論はありません。ただし、

1.「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」ことによる優位さ(中央ゾーンに入る事はなくても、オブジェクトの位置関係において有利な位置を占めている)

2.C案「初手でオブジェクトを打つ」 は「ルールがよりシンプルになる」というメリット

3.C案「初手でオブジェクトを打つ」は採用するという前提で考えていい。

という三段論法については、納得していません。

これまで、sekiさんとの対局では意識して隅のゾーンにオブジェクトを打ってきましたが、上記のケースで、どこにオブジェクトを打てば、先手は位置の優位さを強調できますか?

ただし、新たにD案「中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>にオブジェクトを打つことは出来ない」のみを採用したという前提で考えてください。

小沼 諒

「後手のオブジェクトを見てからオブジェクトの位置を決めることができる」ことによる優位さについては、

>15のケースでは、先手は十分に発揮できませんね。

しかしながら、後手のオブジェクトを打つ位置によっては発揮できるわけです。

そのことが、良いルール基準の3番、すなわち序盤の戦術の多様性を低くしていると考えました。

とはいえ、C案を採用しても先手が隅のゾーンにオブジェクトを打たないのであれば、C案を採用することによる有意さの解消という意味合いは薄れますね。

結局のところ、D案のみを採用して

1.f9 Og3 2.Og10

と進めるのと、C案とD案を採用して

1.Og10 Og3 2.f9

と進めるのでは同じことになるので、D案を採用する場合にはC案は採用してもしなくてもそれほど変わらないような気もしてきました。

あとは、D案のみ採用の場合に

1.f9 Og3 2.Oc5 e4 3.Od6 h4 4.Oe6

のようにオブジェクトが中央に入り込む戦略は、やってみる価値があるかどうか、ですね。

>15のケースでは、先手は十分に発揮できませんね。

しかしながら、後手のオブジェクトを打つ位置によっては発揮できるわけです。

そのことが、良いルール基準の3番、すなわち序盤の戦術の多様性を低くしていると考えました。

とはいえ、C案を採用しても先手が隅のゾーンにオブジェクトを打たないのであれば、C案を採用することによる有意さの解消という意味合いは薄れますね。

結局のところ、D案のみを採用して

1.f9 Og3 2.Og10

と進めるのと、C案とD案を採用して

1.Og10 Og3 2.f9

と進めるのでは同じことになるので、D案を採用する場合にはC案は採用してもしなくてもそれほど変わらないような気もしてきました。

あとは、D案のみ採用の場合に

1.f9 Og3 2.Oc5 e4 3.Od6 h4 4.Oe6

のようにオブジェクトが中央に入り込む戦略は、やってみる価値があるかどうか、ですね。

sekiさん、こんにちは。

ご回答、ありがとうございました。

チャトラは、隅に王を囲う将棋やチェスの常識に逆行するゲームであると確信しつつあります。

隅よりも辺、辺よりも中央にオブジェクトを囲うほうが有利であると。

仮に、中央ゾーンに入るのにハンディが加えられた場合、中央ゾーンを志向する確率は下がると思いますが、中央ゾーンにオブジェクトを置く優位さそのものは変わらないと思います。

隅に囲っても不利にならない方策はないかと思案しましたが、チャトラというゲームの特徴を曲げてまで、隅ゾーンを優遇する大義はないのかもしれません。

隅に王を囲うのが将棋やチェスの常識なら、オブジェクトを隅に囲わないのがチャトラの常識である、というのでいいかなと。

なお、「敵陣にオブジェクトを打つことができるルール」を洒落ていると考えてきましたが、少し問題があるかもしれません。

これについては、考えを整理したいと思います。

小沼 諒

ご回答、ありがとうございました。

チャトラは、隅に王を囲う将棋やチェスの常識に逆行するゲームであると確信しつつあります。

隅よりも辺、辺よりも中央にオブジェクトを囲うほうが有利であると。

仮に、中央ゾーンに入るのにハンディが加えられた場合、中央ゾーンを志向する確率は下がると思いますが、中央ゾーンにオブジェクトを置く優位さそのものは変わらないと思います。

隅に囲っても不利にならない方策はないかと思案しましたが、チャトラというゲームの特徴を曲げてまで、隅ゾーンを優遇する大義はないのかもしれません。

隅に王を囲うのが将棋やチェスの常識なら、オブジェクトを隅に囲わないのがチャトラの常識である、というのでいいかなと。

なお、「敵陣にオブジェクトを打つことができるルール」を洒落ていると考えてきましたが、少し問題があるかもしれません。

これについては、考えを整理したいと思います。

小沼 諒

小沼さん

「二手のハンディ」というのは、後手が中央志向の場合にはじめから持つ1手のハンディに加えて、中央に入る1手が加わるということですね。

1. 先手が中央志向で後手も中央志向

2. 先手が中央志向で後手が辺志向

3. 先手が辺志向で後手が中央志向

4. 先手が辺志向で後手も辺志向

の4パターンがあり、さらにオブジェクトを打ち込む位置関係には、敵陣に入り込むか、対面か、点で接するゾーンか、というパターンもあるので、まだ序盤のバラエティーはかなりありますね。まだまだ、未開拓です。

とはいえ、好みの問題として中央志向同士の対局では序盤の戦術が狭まることを考えると、なんらかのルール改善(これまでに議論されてきたようなもの)を取り入れる方がいいかもしれません。

「二手のハンディ」というのは、後手が中央志向の場合にはじめから持つ1手のハンディに加えて、中央に入る1手が加わるということですね。

1. 先手が中央志向で後手も中央志向

2. 先手が中央志向で後手が辺志向

3. 先手が辺志向で後手が中央志向

4. 先手が辺志向で後手も辺志向

の4パターンがあり、さらにオブジェクトを打ち込む位置関係には、敵陣に入り込むか、対面か、点で接するゾーンか、というパターンもあるので、まだ序盤のバラエティーはかなりありますね。まだまだ、未開拓です。

とはいえ、好みの問題として中央志向同士の対局では序盤の戦術が狭まることを考えると、なんらかのルール改善(これまでに議論されてきたようなもの)を取り入れる方がいいかもしれません。

こんにちは。

今般、以下のとおり、ルールを改正することにしました。

1月6日開始した、【チャトラ対局 小沼諒-seki(4)】は、この新ルールを採用しています。

よろしく、お願いします。

小沼

<変更箇所>

追加は< >表示し、削除箇所は、直後に(⇒削除します)と記述しました。

「チャトラ」ルール(抜粋)

3.試合の開始

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクトを打ちます。(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

5.駒の機能

(4)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限

【以下、暫定ルール】(⇒削除します)

なお、縦・横・45度斜め一直線に並んだ味方の駒を結ぶ線上のマス目に敵オブジェクトが存する場合、そこで連帯機能は分断されます。敵オブジェクトを挟んで反対側に位置する味方の駒と関係なく連帯機能が発生し、またその制限を受けます。

※ ※ ※

「ルール解説(1)最初の3手、オブジェクト(=王様)の打てる場所」

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクト(☆★で表示)を打ちます。

(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

また、序盤において、中央付近の位取りが重要な戦略の一つになると思われま

す。

そこで、当初、オブジェクトを中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>には打てないという制限を設けました。

※ ※ ※

「ルール解説(6)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限」

(2)【暫定ルール】(⇒削除します)味方の駒が直列した場合の連帯機能と敵オブジェクト

ともあれ、最終的に攻守のバランスが取れているかどうかが重要であり、当面、【暫定ルール】として据え置き、ルール化を見極めたいと思います。 (⇒削除します)

以 上

今般、以下のとおり、ルールを改正することにしました。

1月6日開始した、【チャトラ対局 小沼諒-seki(4)】は、この新ルールを採用しています。

よろしく、お願いします。

小沼

<変更箇所>

追加は< >表示し、削除箇所は、直後に(⇒削除します)と記述しました。

「チャトラ」ルール(抜粋)

3.試合の開始

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクトを打ちます。(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

5.駒の機能

(4)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限

【以下、暫定ルール】(⇒削除します)

なお、縦・横・45度斜め一直線に並んだ味方の駒を結ぶ線上のマス目に敵オブジェクトが存する場合、そこで連帯機能は分断されます。敵オブジェクトを挟んで反対側に位置する味方の駒と関係なく連帯機能が発生し、またその制限を受けます。

※ ※ ※

「ルール解説(1)最初の3手、オブジェクト(=王様)の打てる場所」

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクト(☆★で表示)を打ちます。

(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

また、序盤において、中央付近の位取りが重要な戦略の一つになると思われま

す。

そこで、当初、オブジェクトを中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>には打てないという制限を設けました。

※ ※ ※

「ルール解説(6)味方の駒3つ以上が直列した場合の連帯機能の制限」

(2)【暫定ルール】(⇒削除します)味方の駒が直列した場合の連帯機能と敵オブジェクト

ともあれ、最終的に攻守のバランスが取れているかどうかが重要であり、当面、【暫定ルール】として据え置き、ルール化を見極めたいと思います。 (⇒削除します)

以 上

こんにちは。

今般、以下のとおり、ルールを改正することにしました。

これ以降の対局は、このルールを採用します。

よろしく、お願いします。

小沼

1.変更主旨

オブジェクトが中央ゾーンに位置する優位さを発展的に解消するために、対局者のうちいずれかのオブジェクトが中央ゾーンに移動した時に、オフサイドライン等の制限ルールを解除します。

2.具体的なルールの変更箇所

追加・削除箇所を< >で表示し、削除箇所は、直後に(⇒削除します)と記述しました。

※ ※ ※

「チャトラ」ルール(抜粋)

3.試合の開始

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクトを打ちます。(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>(⇒削除します)を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

4.サブジェクト(=駒)を打てる場所の制限・緩和・制限の解除

(3)駒を打てる場所の制限解除

対局者のいずれかが、最初に王手を掛けた時<又はオブジェクトを中央ゾーンに移動させた時>に、敵味方問わず駒を打てる場所の制限ルールを解除します。

※ ※ ※

「ルール解説(1)最初の3手、オブジェクト(=王様)の打てる場所」

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクト(☆★で表示)を打ちます。

(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>(⇒削除します)を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

また、序盤において、中央付近の位取りが重要な戦略の一つになると思われます。そこで、当初、オブジェクトを中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>(⇒削除します)には打てないという制限を設けました。

※ ※ ※

「ルール解説(3)【オフサイドルール他】サブジェクト(=駒)を打てる場所の緩和・制限の解除」

(2)駒を打てる場所の制限解除

対局者のいずれかが、最初に王手を掛けた時<又はオブジェクトを中央ゾーンに移動させた時>に、敵味方問わず駒を打てる場所の制限ルールを解除します。

以 上

今般、以下のとおり、ルールを改正することにしました。

これ以降の対局は、このルールを採用します。

よろしく、お願いします。

小沼

1.変更主旨

オブジェクトが中央ゾーンに位置する優位さを発展的に解消するために、対局者のうちいずれかのオブジェクトが中央ゾーンに移動した時に、オフサイドライン等の制限ルールを解除します。

2.具体的なルールの変更箇所

追加・削除箇所を< >で表示し、削除箇所は、直後に(⇒削除します)と記述しました。

※ ※ ※

「チャトラ」ルール(抜粋)

3.試合の開始

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクトを打ちます。(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>(⇒削除します)を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

4.サブジェクト(=駒)を打てる場所の制限・緩和・制限の解除

(3)駒を打てる場所の制限解除

対局者のいずれかが、最初に王手を掛けた時<又はオブジェクトを中央ゾーンに移動させた時>に、敵味方問わず駒を打てる場所の制限ルールを解除します。

※ ※ ※

「ルール解説(1)最初の3手、オブジェクト(=王様)の打てる場所」

(2)第2手(白番)・第3手(黒番)

双方オブジェクト(☆★で表示)を打ちます。

(中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>(⇒削除します)を除いて、敵陣も含めて自由に打てます)

また、序盤において、中央付近の位取りが重要な戦略の一つになると思われます。そこで、当初、オブジェクトを中央ゾーン<およびそれに隣接する(=接点のある)マス目>(⇒削除します)には打てないという制限を設けました。

※ ※ ※

「ルール解説(3)【オフサイドルール他】サブジェクト(=駒)を打てる場所の緩和・制限の解除」

(2)駒を打てる場所の制限解除

対局者のいずれかが、最初に王手を掛けた時<又はオブジェクトを中央ゾーンに移動させた時>に、敵味方問わず駒を打てる場所の制限ルールを解除します。

以 上

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

チャトラで楽しく 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-