- 詳細 2015年4月29日 21:56更新

-

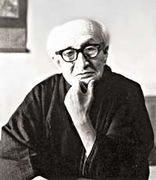

◎前田青邨 マエダセイソン 1885-1977(明治18-昭和52)

日本画家。岐阜県中津川市に生まれる。本名廉造。

1901年上京して梶田半古の門に入る。2歳年上で塾頭の小林古径を知り、以来行動を共にする。同門下で研究に励む一方で、国学院大学で古典文学を学ぶ。

1902年17才で第十ニ回日本絵画共進会展に『金子家忠』を出品、三等褒状を受け、より梶田半古より"青邨"の号をもらう。その後、今村紫紅、安田靫彦らの紅児会に加わり、新しい歴史画の研究に進み、1912年、岡倉天心の示唆を受けて製作した『御輿振』(みこしふり/絵巻物)を第六回文展に出品、三等賞を受け画名を知られるようになった。

1914年再興日本美術院に参加し、その第一回院展に『竹取物語』(絵巻)と『湯治場』を出品、会期中に同人に推挙された。このころから彼の個性的な感覚と画面構成のおもしろさは注目され、『京名所八題』の『先斗町』の大胆な俯瞰法は、岡本一平の漫画でも評判になった。

1922-1923年小林古径と共に渡欧、イタリア、イギリス、エジプトなどを歴遊し、帰国後、院展に『伊太利所見』『洞窟の頼朝』と相次いで習作を発表。

1930年製作の『罌粟』(しけ)で琳派の新しい解釈、宮中献上の『唐獅子』(1935)では金銀箔を用いた単純明快な独特の表現をおこない、1935年頃からは"たらしこみ"技法を多く用いるなど、闊達な鉄線描を生かした独自の様式を確立させ、不動のものにして行った。

第二次大戦後、1951-1959年まで東京芸術大学教授。

1955年に文化勲章受賞。

1970年皇居新宮殿「石橋(しゃっきょう)の間」に「石橋」を制作。

1942年安田靫彦と共に法隆寺金堂壁画再現事業の総監修にあたり、1972年高松塚古墳壁画模写の総監督となる。

1977年(昭和52年) 10月27日,鎌倉で逝去(92歳)。

青邨記念館のホームページ

http://www.cit y.nakat sugawa. gifu.jp /museum /seison /

困ったときには

![[dir]日本画](https://img.mixi.net/img/basic/common/noimage_comm76.gif)