元ネタは「木曽川隊掲示板」の

■575琵琶湖毎日セーリング!

http://

【経緯】

このスレッドの中で、水中付加物(センターボード、ラダー)に飛行機の可動翼のようなものを付けると効果があるか?

という議論が派生してきました。

同スレッドの元々の方向性とは異なるボリュームが投稿の中で大きく占めるようになり、たにもとさんのご提案もありましたので、テクニカルな部分をmixiに引っ越すことにしました。

【元の投稿】この議論を当トピックで続けたいと思います。

■576 翼断面好きのあなたに 2007/03/03 20:55

From:写琴

http://

■579 翼 2007/03/04 22:56

From:すけさん

↑これって翼は翼でも主翼ではなくて尾翼、って感じですよね?

ラダーだとこういう感じなのでしょうけど飛行機の尾翼だと固定部分と可動部分があって折れ曲がるように動きますよね?

ふと思ったのですが、その状態って、可動部分しかない状態よりも空気(水)がスムーズに流れるような気がするのですが、いかがでしょう?

飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

潜水艦ってどうなっていたかな?

■583 層流剥離シミュレーション 2007/03/06 00:02

From:ゴーン辻

>↑これって翼は翼でも主翼ではなくて尾翼、って感じですよね?

私には主翼に見えました。「舵は15度以上切ってはいけない」という師匠の教えの証明に見えました。

>ラダーだとこういう感じなのでしょうけど飛行機の尾翼だと固定部分と可動部分があって折れ曲がるように動きますよね?

最近のルールはどうか判りませんが、一時期のアメリカズカップ艇では飛行機の尾翼のようなトリムラダーがセンターボードに付いていました。

残念ながら原理は存じませんが、想像ではヒールを起こすためかと。

>ふと思ったのですが、その状態って、可動部分しかない状態よりも空気(水)がスムーズに流れるような気がするのですが、いかがでしょう?

適切に可動させれば揚力を増す働きはありますから、ヒールを起こす為に使える可能性はあります。

センターボードの揚力を(飛行機で呼ぶ)フラップで風上側に増強すれば、高速になるほど舟がフラットになる理屈です。

少しでも艇速が落ちたら、アッというまに風上に向いて止まってしまいそうですが(笑)

>飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

前述の通りです。

ラダーには無意味です。

>潜水艦ってどうなっていたかな?

潜舵は層流翼で全動式です。

後ろは様々でしょうね。

■584 間違えた。2007/03/06 00:06

From:ゴーン辻

>センターボードの揚力を(飛行機で呼ぶ)フラップで風上側に増強すれば、高速になるほど舟がフラットになる理屈です。

逆でした。

風下側に増強しないと、アッと言う間に沈しますね。

間違えました。

■585 翼型断面 2007/03/06 01:29

From:たにもと

センターボードやラダーを翼型断面にする理由は、前へ進むための抵抗を減らす事と、横方向への揚力を得るためですよね。

飛行機の水平翼は揚力を重視しますから、上面と下面のカーブが異なります。

翼の後部が折れ曲がるように動かすのは、(フラップ)前へ進むための抵抗が少々の増えても、上方向への大きな揚力を得たいからでしょう。

離着陸時など、スピードが遅い時に大きく動かすはずです。

小型飛行機の垂直尾翼は、船の舵のように全体を可動させる物も有ったのではないでしょうか。

ある程度大きくなってくると、垂直尾翼全体を可動させるよりも、後部だけを可動させる方式の方が強度面でも有利になるのだと思います。

左右非対称になることで、揚力も大きく出来ます。

ヨットの場合。

セールに発生する力、ヨットを走らせようとする力は、ほぼブームと直角方向です。

その方向へ斜めに走ってくれては効率が悪いので、センターボードで横方向へ流される力を受け止め、船首方向へ進むようにしています。

船体の左側から風を受ければ、セールに受ける風で船体が右へ傾きます。

センターボードは、船体が右へ(風下)へ流される力を受け止めるので、左への力が働きます。

つまり、セールに働くのと同じく船体を右へ傾けようとする力が働きます。

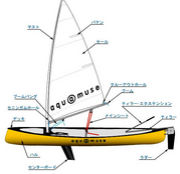

アクアミューズのメーカーサイトにも、ヨットの推進力についての説明が有ります。

http://

この図の、横流れ力(c)と横流れを押さえる力(e)を、正面から見た図に書き直すとヒールする力の関係も分かり易いでしょう。

このような視点から見れば、効率の良いセンターボードほどヒールさせる力も大きくなる訳です。

風が強くなって、ヒールし過ぎるような時、センターボードを少し上げれば、楽になる場面も有ります。

>>飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

>前述の通りです。

>ラダーには無意味です。

無意味では無いはずです。

スケグ付きのラダーは、まったく同様の方式です。

私自身が欲しいと思ってるクルーザーには、スケグが付いてます。

■587 New Re:層流剥離シミュレーション 2007/03/07 00:15

From:ゴーン辻

>>>飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

>>ラダーには無意味です。

>無意味では無いはずです。

>スケグ付きのラダーは、まったく同様の方式です。

あ、そうですね。

ラダーの前縁に可動部を持ってくればラダーの揚力が増し、しかもそのベクトルはラダー軸より前に持っていくことができるんですね。今、気が付きました。

フラップの様に後縁にすると揚力ベクトルが後向きになるのでダメダメさんですが。

■588 New Re:層流剥離シミュレーション 2007/03/07 02:59

From:たにもと

セーリング中、センターボードで横流れを完全に無くす事は出来ません。(風下へ向かう時を除く)

レーシングタイプのクルーザーでも、クローズホールドの走りでは3度程度の横流れ(リーウェイ)が有るようです。

アクアミューズの場合、リーウェイがもっと大きいように感じています。

一般的に、セーリング中はウエザーヘルムが発生しています。

(舵をフリーにすれば、艇が風上へ向こうとする)

これを打ち消すために、わずかにティラーを風上に引いた状態で直進します。

したがって、センターボードとラダーには水流に対する迎角が発生しています。

その角度は、センターボードよりもラダーの方が大きくなります。

風上への上り角度を良くするために、わずかなウエザーヘルムを感じるセッティングは、ラダーに風上側への揚力を発生させるので、舵の切る事による抵抗増加以上の効果が有るとも言われています。

(スケグ無しのラダーが一般的とした意見ですが、スケグが有っても同じだと思う)

>フラップの様に後縁にすると揚力ベクトルが後向きになるのでダメダメさんですが。

これの極論は、舵を無くせとなりませんか?

固定されたスケグの後ろにラダーが付きますからフラップと同じです。

揚力ベクトルは真横よりもわずかに後ろ向きになるのでしょうが、ほぼ真横です。

デメリット以上のメリットを感じて、現在の姿が存在するのだと思ってます。

(私は、前縁が可動するタイプの垂直尾翼を知りません。飛行機にとっても後ろ向きの揚力ベクトルはデメリットのはずです。)

すけさんからの、最初の問いに戻すと、

小回りを重視するヨットでは、ラダー全体が可動するスタイルが有利だと思います。

タッキング時など、飛行機では有り得ない急激な方向転換を要求しますから。

■575琵琶湖毎日セーリング!

http://

【経緯】

このスレッドの中で、水中付加物(センターボード、ラダー)に飛行機の可動翼のようなものを付けると効果があるか?

という議論が派生してきました。

同スレッドの元々の方向性とは異なるボリュームが投稿の中で大きく占めるようになり、たにもとさんのご提案もありましたので、テクニカルな部分をmixiに引っ越すことにしました。

【元の投稿】この議論を当トピックで続けたいと思います。

■576 翼断面好きのあなたに 2007/03/03 20:55

From:写琴

http://

■579 翼 2007/03/04 22:56

From:すけさん

↑これって翼は翼でも主翼ではなくて尾翼、って感じですよね?

ラダーだとこういう感じなのでしょうけど飛行機の尾翼だと固定部分と可動部分があって折れ曲がるように動きますよね?

ふと思ったのですが、その状態って、可動部分しかない状態よりも空気(水)がスムーズに流れるような気がするのですが、いかがでしょう?

飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

潜水艦ってどうなっていたかな?

■583 層流剥離シミュレーション 2007/03/06 00:02

From:ゴーン辻

>↑これって翼は翼でも主翼ではなくて尾翼、って感じですよね?

私には主翼に見えました。「舵は15度以上切ってはいけない」という師匠の教えの証明に見えました。

>ラダーだとこういう感じなのでしょうけど飛行機の尾翼だと固定部分と可動部分があって折れ曲がるように動きますよね?

最近のルールはどうか判りませんが、一時期のアメリカズカップ艇では飛行機の尾翼のようなトリムラダーがセンターボードに付いていました。

残念ながら原理は存じませんが、想像ではヒールを起こすためかと。

>ふと思ったのですが、その状態って、可動部分しかない状態よりも空気(水)がスムーズに流れるような気がするのですが、いかがでしょう?

適切に可動させれば揚力を増す働きはありますから、ヒールを起こす為に使える可能性はあります。

センターボードの揚力を(飛行機で呼ぶ)フラップで風上側に増強すれば、高速になるほど舟がフラットになる理屈です。

少しでも艇速が落ちたら、アッというまに風上に向いて止まってしまいそうですが(笑)

>飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

前述の通りです。

ラダーには無意味です。

>潜水艦ってどうなっていたかな?

潜舵は層流翼で全動式です。

後ろは様々でしょうね。

■584 間違えた。2007/03/06 00:06

From:ゴーン辻

>センターボードの揚力を(飛行機で呼ぶ)フラップで風上側に増強すれば、高速になるほど舟がフラットになる理屈です。

逆でした。

風下側に増強しないと、アッと言う間に沈しますね。

間違えました。

■585 翼型断面 2007/03/06 01:29

From:たにもと

センターボードやラダーを翼型断面にする理由は、前へ進むための抵抗を減らす事と、横方向への揚力を得るためですよね。

飛行機の水平翼は揚力を重視しますから、上面と下面のカーブが異なります。

翼の後部が折れ曲がるように動かすのは、(フラップ)前へ進むための抵抗が少々の増えても、上方向への大きな揚力を得たいからでしょう。

離着陸時など、スピードが遅い時に大きく動かすはずです。

小型飛行機の垂直尾翼は、船の舵のように全体を可動させる物も有ったのではないでしょうか。

ある程度大きくなってくると、垂直尾翼全体を可動させるよりも、後部だけを可動させる方式の方が強度面でも有利になるのだと思います。

左右非対称になることで、揚力も大きく出来ます。

ヨットの場合。

セールに発生する力、ヨットを走らせようとする力は、ほぼブームと直角方向です。

その方向へ斜めに走ってくれては効率が悪いので、センターボードで横方向へ流される力を受け止め、船首方向へ進むようにしています。

船体の左側から風を受ければ、セールに受ける風で船体が右へ傾きます。

センターボードは、船体が右へ(風下)へ流される力を受け止めるので、左への力が働きます。

つまり、セールに働くのと同じく船体を右へ傾けようとする力が働きます。

アクアミューズのメーカーサイトにも、ヨットの推進力についての説明が有ります。

http://

この図の、横流れ力(c)と横流れを押さえる力(e)を、正面から見た図に書き直すとヒールする力の関係も分かり易いでしょう。

このような視点から見れば、効率の良いセンターボードほどヒールさせる力も大きくなる訳です。

風が強くなって、ヒールし過ぎるような時、センターボードを少し上げれば、楽になる場面も有ります。

>>飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

>前述の通りです。

>ラダーには無意味です。

無意味では無いはずです。

スケグ付きのラダーは、まったく同様の方式です。

私自身が欲しいと思ってるクルーザーには、スケグが付いてます。

■587 New Re:層流剥離シミュレーション 2007/03/07 00:15

From:ゴーン辻

>>>飛行機の垂直尾翼みたいに、固定部+可動部の構成をとる意味ってないのでしょうか?

>>ラダーには無意味です。

>無意味では無いはずです。

>スケグ付きのラダーは、まったく同様の方式です。

あ、そうですね。

ラダーの前縁に可動部を持ってくればラダーの揚力が増し、しかもそのベクトルはラダー軸より前に持っていくことができるんですね。今、気が付きました。

フラップの様に後縁にすると揚力ベクトルが後向きになるのでダメダメさんですが。

■588 New Re:層流剥離シミュレーション 2007/03/07 02:59

From:たにもと

セーリング中、センターボードで横流れを完全に無くす事は出来ません。(風下へ向かう時を除く)

レーシングタイプのクルーザーでも、クローズホールドの走りでは3度程度の横流れ(リーウェイ)が有るようです。

アクアミューズの場合、リーウェイがもっと大きいように感じています。

一般的に、セーリング中はウエザーヘルムが発生しています。

(舵をフリーにすれば、艇が風上へ向こうとする)

これを打ち消すために、わずかにティラーを風上に引いた状態で直進します。

したがって、センターボードとラダーには水流に対する迎角が発生しています。

その角度は、センターボードよりもラダーの方が大きくなります。

風上への上り角度を良くするために、わずかなウエザーヘルムを感じるセッティングは、ラダーに風上側への揚力を発生させるので、舵の切る事による抵抗増加以上の効果が有るとも言われています。

(スケグ無しのラダーが一般的とした意見ですが、スケグが有っても同じだと思う)

>フラップの様に後縁にすると揚力ベクトルが後向きになるのでダメダメさんですが。

これの極論は、舵を無くせとなりませんか?

固定されたスケグの後ろにラダーが付きますからフラップと同じです。

揚力ベクトルは真横よりもわずかに後ろ向きになるのでしょうが、ほぼ真横です。

デメリット以上のメリットを感じて、現在の姿が存在するのだと思ってます。

(私は、前縁が可動するタイプの垂直尾翼を知りません。飛行機にとっても後ろ向きの揚力ベクトルはデメリットのはずです。)

すけさんからの、最初の問いに戻すと、

小回りを重視するヨットでは、ラダー全体が可動するスタイルが有利だと思います。

タッキング時など、飛行機では有り得ない急激な方向転換を要求しますから。

|

|

|

|

コメント(12)

ゴーン辻さん

やっぱり、画像を添付できた方が伝え易いですね。

Fig.1 に、私のイメージしていたスケグを赤色で描かせていただきました。

元のイラストのように、船体に添った「浅く長い」スケグも有りますが、ラダー下端までの「深くて前後に短い」スケグです。

右下に描かれているように、スケグとラダーがつながり、

スケグ+ラダーで1つの翼型になります。

(これで、Fig.3 で説明していただいたイメージも変わりますか?)

それと、念の為に描き加えますが、

どちらかと言えば、私は「ブルーウォーター派」です。

・夕立が来るまでに帰りたい。

・日没までに、目的の港へ入港したい。

・潮が変わる前に、岬を越えたい。

など、など。

「より遠くまで行きたい」を一つの目的としたクルージングを、「より安全に、より快適に楽しむ」ためにはスピードも大切になってきます。

ヨットレースに参加した事も有りますが、

その目的は、クルージングのためにセーリング技術を学習することでした。

自艇をより早く走らせる技術には興味が有りますが、

抜かれぬように他船を抑える技術には、あまり興味がありません。

ヨットを競技とするクラブに所属した経験も有りません。

やっぱり、画像を添付できた方が伝え易いですね。

Fig.1 に、私のイメージしていたスケグを赤色で描かせていただきました。

元のイラストのように、船体に添った「浅く長い」スケグも有りますが、ラダー下端までの「深くて前後に短い」スケグです。

右下に描かれているように、スケグとラダーがつながり、

スケグ+ラダーで1つの翼型になります。

(これで、Fig.3 で説明していただいたイメージも変わりますか?)

それと、念の為に描き加えますが、

どちらかと言えば、私は「ブルーウォーター派」です。

・夕立が来るまでに帰りたい。

・日没までに、目的の港へ入港したい。

・潮が変わる前に、岬を越えたい。

など、など。

「より遠くまで行きたい」を一つの目的としたクルージングを、「より安全に、より快適に楽しむ」ためにはスピードも大切になってきます。

ヨットレースに参加した事も有りますが、

その目的は、クルージングのためにセーリング技術を学習することでした。

自艇をより早く走らせる技術には興味が有りますが、

抜かれぬように他船を抑える技術には、あまり興味がありません。

ヨットを競技とするクラブに所属した経験も有りません。

スケグ付きクルーザーに乗る者として乗り味の話をば。

さて、ロシナンテのスケグは以下の写真参照願います。

http://www.geocities.jp/aquamusesailing/cruiser1.htm

たにもとさんの図示より少し短めのスケグが付いてます。

スケグの無い船に比べると小回りにはいささか不利ですが、直進性は向上します。

さらに、以下ロングキールのBARIHAIの写真参照。

http://www.geocities.jp/aquamusesailing/cruiser2.htm

この船はキール後端にラダーがおまけ程度についています^^

直進性は大変良いのですが、港の中での取り回しに苦慮するほど小回り性が落ちます。。

ちなみに、これ、J24。

http://www.j24class.org/Portals/0/Images/History/j24profile.gif

回る回る。下手っぴには直進させるの大変です^^

というわけで、小回り取るか、直進性を取るか、になるのではないかと思います。

さて、ロシナンテのスケグは以下の写真参照願います。

http://www.geocities.jp/aquamusesailing/cruiser1.htm

たにもとさんの図示より少し短めのスケグが付いてます。

スケグの無い船に比べると小回りにはいささか不利ですが、直進性は向上します。

さらに、以下ロングキールのBARIHAIの写真参照。

http://www.geocities.jp/aquamusesailing/cruiser2.htm

この船はキール後端にラダーがおまけ程度についています^^

直進性は大変良いのですが、港の中での取り回しに苦慮するほど小回り性が落ちます。。

ちなみに、これ、J24。

http://www.j24class.org/Portals/0/Images/History/j24profile.gif

回る回る。下手っぴには直進させるの大変です^^

というわけで、小回り取るか、直進性を取るか、になるのではないかと思います。

ゴーン辻さん 毎度です。

> しかしながら、赤い部分のスケグが飛行機の主翼前縁に付いているスラット匹敵することを期待していましたが・・・

スケグとラダーの面積比はさまざまなのですが、

私のイメージでは、スケグが主翼。ラダーがフラップに近いのです。

(添付画像の上、赤線が舵を切った時です)

> ただ、ラダー軸より前にラダーの前縁を持ってくることは、ラダーのキックアップ機能を捨てれば、やって出来ない事はないように思えます。

アクアミューズの場合でしたら、キックアップ機能を捨てない範囲でも比較的簡単にできると思います。

クルーザーのラダーでは、(スケグ無しのラダー)

添付画像の下図のように、ラダー軸がラダー先端に無いタイプが多数有ります。

その根拠は、

・ラダーシャフトの強度面から、ラダーシャフトをラダーの最大厚付近へ設置したい。

(ラダー先端の丸みをラダーシャフト径よりも小さくできる)

・ラダー側面積の一部がラダーシャフトより前になるため、舵を切る力を軽くできる。

であり、艇の回転性能にはたいして影響しないのでは?

アクアミューズのタッキングが難しいと言われるのは、

・470やシーホッパーなどの一般的なディンギーと比べれば、艇体が細長くて回転し難い。

(浅くてフラットなボトムは、横滑りもし易いので、回り易い)

・重量が軽く慣性が小さいため、風上に向きセールの推進力が無くなるとすぐに艇速が落ちる(止まる)。

舵を切ることは、艇にブレーキをかける事にもなります。

(師匠が15度以上舵を切るなと言われた根拠の一つでしょ)

ラダーを大きくすれば良いとは限らないと思います。

-----

短いコースの中で、タッキングマッチ繰り返すようなレースでも、

タッキングやマーク回航で大きく舵を切っている時間は、全体の中でわずかな時間です。(もちろん、それは重要な瞬間なのですが)

10秒で終わるタッキングを、1時間に何回せねばならないのか?

「直進性を取る」のが、私のアクアミューズの乗り方で、アクアミューズを選んだ理由の一つでもあります。

> しかしながら、赤い部分のスケグが飛行機の主翼前縁に付いているスラット匹敵することを期待していましたが・・・

スケグとラダーの面積比はさまざまなのですが、

私のイメージでは、スケグが主翼。ラダーがフラップに近いのです。

(添付画像の上、赤線が舵を切った時です)

> ただ、ラダー軸より前にラダーの前縁を持ってくることは、ラダーのキックアップ機能を捨てれば、やって出来ない事はないように思えます。

アクアミューズの場合でしたら、キックアップ機能を捨てない範囲でも比較的簡単にできると思います。

クルーザーのラダーでは、(スケグ無しのラダー)

添付画像の下図のように、ラダー軸がラダー先端に無いタイプが多数有ります。

その根拠は、

・ラダーシャフトの強度面から、ラダーシャフトをラダーの最大厚付近へ設置したい。

(ラダー先端の丸みをラダーシャフト径よりも小さくできる)

・ラダー側面積の一部がラダーシャフトより前になるため、舵を切る力を軽くできる。

であり、艇の回転性能にはたいして影響しないのでは?

アクアミューズのタッキングが難しいと言われるのは、

・470やシーホッパーなどの一般的なディンギーと比べれば、艇体が細長くて回転し難い。

(浅くてフラットなボトムは、横滑りもし易いので、回り易い)

・重量が軽く慣性が小さいため、風上に向きセールの推進力が無くなるとすぐに艇速が落ちる(止まる)。

舵を切ることは、艇にブレーキをかける事にもなります。

(師匠が15度以上舵を切るなと言われた根拠の一つでしょ)

ラダーを大きくすれば良いとは限らないと思います。

-----

短いコースの中で、タッキングマッチ繰り返すようなレースでも、

タッキングやマーク回航で大きく舵を切っている時間は、全体の中でわずかな時間です。(もちろん、それは重要な瞬間なのですが)

10秒で終わるタッキングを、1時間に何回せねばならないのか?

「直進性を取る」のが、私のアクアミューズの乗り方で、アクアミューズを選んだ理由の一つでもあります。

シンプルで確実な構造で可動できれば、

コメント9のすけさん案は、なかなか良いのかもしれません。

ただし、ラダー軸より前をもう少し小さくした方が良いでしょう。

(最大でも3割程度かなぁ)

コメント8に添付した図で、下のタイプを「バランスドラダー」と言ってました。

ラダー軸より後ろ(通常のラダー)に受ける水圧は、ラダーを中央に戻そうする。

それに対して、ラダー軸よりも前の部分には、より舵を切ろうとする力が働く。

その結果、ティラーにかかる力を小さくできる訳です。

ラダー軸を先端から中央に移動する(ラダー軸より前後のラダー面積を等しくする)ほどに、舵を切るのに必要な力を軽くできます。

これは、ティラーから手を離したような時、勝手に舵が切れてしまう可能性を高める事にもなります。

さらにラダー軸を後ろにすれば(ラダー後端に近付ける)、

舵を切るほどに、より大きく切れようとします。

(中立へと戻すのに大きな力が必要となる)

後進時の舵効きがどうだったかを思い出していただけば良いでしょう。

-----

余談になりますが、

じゅんたさんのBARIHAIタイプだと、前進時の直進性は良いのですが、

後進でフネの方向をコントロールするのは不可と思われるほど困難ですね。

ゴーン辻さんが紹介して下さったウィキペディアを読むと、飛行機の主翼には前縁フラップが付けられる事も有るそうですが、

ロングキール艇の後進を思うと、スケグ先端を可動させる事は考えられないですね。

スケグには、ラダーを保護する目的も有るし、

総合的に「シンプル イズ ベスト」だし。

コメント9のすけさん案は、なかなか良いのかもしれません。

ただし、ラダー軸より前をもう少し小さくした方が良いでしょう。

(最大でも3割程度かなぁ)

コメント8に添付した図で、下のタイプを「バランスドラダー」と言ってました。

ラダー軸より後ろ(通常のラダー)に受ける水圧は、ラダーを中央に戻そうする。

それに対して、ラダー軸よりも前の部分には、より舵を切ろうとする力が働く。

その結果、ティラーにかかる力を小さくできる訳です。

ラダー軸を先端から中央に移動する(ラダー軸より前後のラダー面積を等しくする)ほどに、舵を切るのに必要な力を軽くできます。

これは、ティラーから手を離したような時、勝手に舵が切れてしまう可能性を高める事にもなります。

さらにラダー軸を後ろにすれば(ラダー後端に近付ける)、

舵を切るほどに、より大きく切れようとします。

(中立へと戻すのに大きな力が必要となる)

後進時の舵効きがどうだったかを思い出していただけば良いでしょう。

-----

余談になりますが、

じゅんたさんのBARIHAIタイプだと、前進時の直進性は良いのですが、

後進でフネの方向をコントロールするのは不可と思われるほど困難ですね。

ゴーン辻さんが紹介して下さったウィキペディアを読むと、飛行機の主翼には前縁フラップが付けられる事も有るそうですが、

ロングキール艇の後進を思うと、スケグ先端を可動させる事は考えられないですね。

スケグには、ラダーを保護する目的も有るし、

総合的に「シンプル イズ ベスト」だし。

ゴーン辻さん

再び、反論になってしまいます、、、(笑)

大型動力船と小型ヨットを比較するのはどうでしょう?

小型ヨットとは別の次元で考ねば混乱します。

小型船舶の中でも、大きさによって随分違います。

私が驚いたのは、1級の免許を取った時です。

(数年前から免許の制度も大きく変わりました。20年も前の事です)

20トンの船を急停止させるのに、「ラット(ハンドル、ステアリング)から手を離し、両手でシフトレバーをしっかり握って操作せよ」と教わった事でした。

普通に走らせている時も、前進中に突然後進にギヤーを入れ替えても、舵が勝手に動く事は有りませんでした。

4級の試験に使われる程度の船では、片手をラットに添えておかないと舵が切れてしまいます。(ラダー無しのスターンドライブですが)

停止又は微速前進の状態から前進で急加速しても、急旋回してしまいます。

セーリングとは違ったヘルムが出るのです。

(セーリングクルーザーの機走でも、そのようなクセが出ます)

前後にラダーを付けたヨットは、アメリカスカップ艇にも実在しましたよ。

> 高速時にハルに受けるリーヘルムが増えるので

前にラダーが付く事で、「CLRが前に移動する=リーヘルムの増加」との解釈でしょうか?

もしそうであれば、微風時の方がリーヘルムが強くなると思います。

ただし、普通ならばリグの設計や調整も合わせて行われますから、そのような事も無いと思います。

通常は後ろのラダーで操船するのですが、余分なウエザーヘルムやリーヘルムを打ち消す方向に前方ラダーを使用していたようです。

(強風時に前ラダーを使ってはいけないって事も無いので)

タッキング時などは、前のラダーを自動車の前輪のように動かしたはずです。

クレーン車などで、狭い場所へ出入りできるように後輪も前輪のように角度を変えられるのがありますね。前輪と同じ方向にでも、逆の方向にでも切れる。

あれは、一つのハンドル+切り替えスイッチなのかな。

再び、反論になってしまいます、、、(笑)

大型動力船と小型ヨットを比較するのはどうでしょう?

小型ヨットとは別の次元で考ねば混乱します。

小型船舶の中でも、大きさによって随分違います。

私が驚いたのは、1級の免許を取った時です。

(数年前から免許の制度も大きく変わりました。20年も前の事です)

20トンの船を急停止させるのに、「ラット(ハンドル、ステアリング)から手を離し、両手でシフトレバーをしっかり握って操作せよ」と教わった事でした。

普通に走らせている時も、前進中に突然後進にギヤーを入れ替えても、舵が勝手に動く事は有りませんでした。

4級の試験に使われる程度の船では、片手をラットに添えておかないと舵が切れてしまいます。(ラダー無しのスターンドライブですが)

停止又は微速前進の状態から前進で急加速しても、急旋回してしまいます。

セーリングとは違ったヘルムが出るのです。

(セーリングクルーザーの機走でも、そのようなクセが出ます)

前後にラダーを付けたヨットは、アメリカスカップ艇にも実在しましたよ。

> 高速時にハルに受けるリーヘルムが増えるので

前にラダーが付く事で、「CLRが前に移動する=リーヘルムの増加」との解釈でしょうか?

もしそうであれば、微風時の方がリーヘルムが強くなると思います。

ただし、普通ならばリグの設計や調整も合わせて行われますから、そのような事も無いと思います。

通常は後ろのラダーで操船するのですが、余分なウエザーヘルムやリーヘルムを打ち消す方向に前方ラダーを使用していたようです。

(強風時に前ラダーを使ってはいけないって事も無いので)

タッキング時などは、前のラダーを自動車の前輪のように動かしたはずです。

クレーン車などで、狭い場所へ出入りできるように後輪も前輪のように角度を変えられるのがありますね。前輪と同じ方向にでも、逆の方向にでも切れる。

あれは、一つのハンドル+切り替えスイッチなのかな。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

アクアミューズ改造派 aqu@muse 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

アクアミューズ改造派 aqu@museのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 75494人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208297人

- 3位

- 音楽が無いと生きていけない

- 196027人