ここ数年、僕のアンテナに引っかかるバンド(アーティスト)がほとんど無く(あっても買って聴いてみるまで至らないのです(^^;))

ちょっと寂しい日々を過ごしておるのですが、

オルタナ・グランジ好きの皆様は最近どんな音楽を聴いてますか?

そういう僕は最近92年製の車を購入した為、

気分はまさに90年代で、当時のオルタナばかり聴いてます。(笑)

(カーステも当時のカセットデッキ(!)なのでロウファイな音が良く似合います! )

)

ソウル・コフィン→チボマット→レイジ→J S B E→アップルズ・イン・ステレオ→ビースティーズ→STEREOLAB→ベック→ペイブメント→フレーミング・リップス→ウィーザー

そのサイクルが2周目です。(笑)

家ではN I Nとリンキンパークの新作のみ。

(ここ数ヶ月90年代のヒーロー達がリリースラッシュですが懐がついてこれません。 )

)

皆様はどんな音楽を聴いてますか?

新旧問いませんので、こんな良いのあるよ〜!

てのがありましたら是非教えてくださいませ。m(__)m

ちょっと寂しい日々を過ごしておるのですが、

オルタナ・グランジ好きの皆様は最近どんな音楽を聴いてますか?

そういう僕は最近92年製の車を購入した為、

気分はまさに90年代で、当時のオルタナばかり聴いてます。(笑)

(カーステも当時のカセットデッキ(!)なのでロウファイな音が良く似合います!

ソウル・コフィン→チボマット→レイジ→J S B E→アップルズ・イン・ステレオ→ビースティーズ→STEREOLAB→ベック→ペイブメント→フレーミング・リップス→ウィーザー

そのサイクルが2周目です。(笑)

家ではN I Nとリンキンパークの新作のみ。

(ここ数ヶ月90年代のヒーロー達がリリースラッシュですが懐がついてこれません。

皆様はどんな音楽を聴いてますか?

新旧問いませんので、こんな良いのあるよ〜!

てのがありましたら是非教えてくださいませ。m(__)m

|

|

|

|

コメント(554)

「Caress」/Drive Like Jehu

1990年にサンディエゴで結成されたポスト・ハードコアバンドの1stアルバム”s/t”に

収録された名曲中の名曲です。墓場まで持っていく1曲。

Dischord records勢のバンドの影響を感じつつも、

Saddle Creek Records勢に繋がるような

メロディアスかつエモーショナルなサウンドに独自で昇華させています。

複雑に練り込まれ折り重なるギターは当時のバンドが必死にもがいた

”似たようなサウンド”へ抗った結果なのかそうでは無いのかはわかりませんが、

心地よくどこにもない楽曲がここにあります。

(でも本人たちはユニークとかオリジナリティに溢れるとは思っていない)

私は一発でヤラレました。

「SIAMESE DREAMS」/THE SMASHING PUMPKINS

90年代に吹き荒れたオルタナティヴロックの嵐の中で、ひと際、独特の光を放ったSMASHING PUMPKINSの出世作でもある1993年発表作。

ヘビーかつダウナーなグルーヴは健在だが、その上をのるサウンドは切れ味の鋭い爆音ギターに、キラキラと輝く幻想的なアレンジを施したもので、耽美的で幻想的な、スマパンワールドを繰り広げている。

ビリー・コーガンは切実な叫びと、優しくささやくような歌声を縦横無尽に使いこなしており、美しくてポップなメロディを見事に歌い上げている。

ジミー・チェンバレンのパワフルかつテクニカルなドラムも聴きどころ。

90年代に吹き荒れたオルタナティヴロックの嵐の中で、ひと際、独特の光を放ったSMASHING PUMPKINSの出世作でもある1993年発表作。

ヘビーかつダウナーなグルーヴは健在だが、その上をのるサウンドは切れ味の鋭い爆音ギターに、キラキラと輝く幻想的なアレンジを施したもので、耽美的で幻想的な、スマパンワールドを繰り広げている。

ビリー・コーガンは切実な叫びと、優しくささやくような歌声を縦横無尽に使いこなしており、美しくてポップなメロディを見事に歌い上げている。

ジミー・チェンバレンのパワフルかつテクニカルなドラムも聴きどころ。

「LIFE」/54-71

1995年に結成、彼らの1stアルバム”s/t”収録曲。

特に活動初期は極めて楽器の音数が少なく、無機質なサウンド上に不可解かつ感情的なラップで

構成される。ヒップホップ・ロック・オルタナ・ジャズなど様々なジャンルの音楽を好み、

それらをあわせ持った独特の雰囲気を持っている。Wikipediaより引用(笑)

その後、Drのbobo氏以外はVice Japanの設立や編集に携わる。

この一見、不協和音的に単調に思えるリフが尖っていて異常にカッコよく、

一度、ハマると抜け出せないと思います。

「六階の少女」/向井秀徳 × hàl × 54-71

ZAZEN BOYSはそもそもhàlの4枚目のアルバム”ブルー”収録のこの曲のために

結成されたバンドだそうでつまりこの曲とこのメンバーがZAZEN BOYSの原点です。

それぞれの良さがぎゅっと凝縮されていて未だにZAZEN BOYSでもっとも好きな曲です。

サビまでずっと崩しながらの裏打ちドラムやサビのカッティングがとても気持ちいい、

Voの裏声も良いし、最後のギターフレーズがとてもお洒落です。

「Tonight,Tonight」/The Smashing Pumpkins

1995年にリリースされた彼らの3枚目の2枚組アルバム”メランコリーそして終りのない悲しみ”

収録で荘厳なストリングスのイントロからアルペジオが入ってきてメロウな進行に

曲も詞も美しく、くわえてMV、アルバムジャケ、ブックレットの完成度も素晴らしく

個人的にも大きな影響を受けました。

MVはジュール・ヴェルヌ原作の月世界旅行を1902年に映画化した作品とのこと。

その後、バンドは紆余曲折ありますが、オリジナルメンバーでの絶頂期の作品と言っても

過言ではないでしょう。

当時、グラミー賞かMTV AwardsにあわせてWOWOWで特集番組を放送した頃には

すっかり彼らの虜になっていました。

特に”The impossible is possible tonight”が好きすぎて何度聴いたかわかりません。

いつでも優しく包み込んでくれるずっとオススメの1枚、名盤そして1曲です。

We’ll crucify the insincere tonight

We’ll make things right

We’ll feel it all tonight

We’ll find a way to offer up the night tonight

The indescribable moments of your life

The impossible is possible tonight

Believe in me as I believe in you

「There is a light that never goes out(The Smiths cover)」/The Cranberries

1989年アイルランド共和国/リムリックで結成されたシン・リジィ、U2、ASH等に

並ぶアイルランドを代表するバンドによるThe Smithの至高の名曲のカバーで

フランスのロックラジオ局OÜI FMにて配信されたアコースティックセッションとのこと。

残念ながらVoのドロレス・オリオーダンは2018年に他界され、バンドも2019年に解散済みです。

彼女の唄声は唯一無二とも称される美しく透明感があり、

女性が死者に対する悲しみを表現するキーニングに似ているとか

倍音が出ているとか言われているようでして本作もいつまでも何度でも聴いていられる

いやしの効果があると思います、しかも本カバー曲は個人的にも大好きな曲です。

ドロレスにばかり注目が集まりがちですが、

彼らの作品の作曲はドロレスと一緒にGtのノエル・ホーガンもクレジットされているようです。

「MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS」/THE SMASHING PUMPKINS

90年代を代表する歴史的名作である。

1995年にTHE SMASHING PUMPKINSが放った本作はCD2枚組、計28曲、120分越えの大作に仕上がっている。

前作「SIAMESE DREAM」で確立した世界観を踏襲し、アレンジ、メロディともに磨きをかけ完成度を高めた本作は、収録曲がすべて名曲と言っていいほど、隙が無い。

これだけの大作を一気に聴き通させる卓越したセンスと実力が備わっているからこそ生まれるケミストリーである。

THE SMASHING PUMPKINS、恐るべし。

大推薦盤。

90年代を代表する歴史的名作である。

1995年にTHE SMASHING PUMPKINSが放った本作はCD2枚組、計28曲、120分越えの大作に仕上がっている。

前作「SIAMESE DREAM」で確立した世界観を踏襲し、アレンジ、メロディともに磨きをかけ完成度を高めた本作は、収録曲がすべて名曲と言っていいほど、隙が無い。

これだけの大作を一気に聴き通させる卓越したセンスと実力が備わっているからこそ生まれるケミストリーである。

THE SMASHING PUMPKINS、恐るべし。

大推薦盤。

「So Many Animal Calls」/Q and Not U

1998年にワシントンD.Cで結成されたDischord records所属の

オルタナ/ポスト・ハードコアバンドで2005年に解散済です。

2002年にリリースした彼らの2枚目のアルバム”Different Damage”収録の1曲です。

グラム・ロックやフレンチ・ムーディー・ポップ等の様々な音楽を吸収し、

縦ノリ横ノリ自由自在のダンサンブルサウンドかと思えば、聴かせるメロディの曲もあり、

このアルバムは、まさにAssorted Chocolatesみたいな感じです。

2003年に来日しており、日本のファンも大いに沸かせてノせてくれました。

このドラム打ちこみじゃないんですよ。

バンド名の意味はQの次にU以外の単語が来ることはほぼ無いので普通じゃないってこと、

ありきたりな予想や固定概念を覆すって意味が込められてるそうです。

思わずQatarとか口走ってしまった空気が読めないオレ・・・。

アメリカ本土の地図にワシントンD.Cに印がしてあって

”キューアンドノットユーヲタズネタイデス”ってTシャツがまだどっかに

あったかも知れませんのでもし見つけたら日記にでも投稿します。

1998年にワシントンD.Cで結成されたDischord records所属の

オルタナ/ポスト・ハードコアバンドで2005年に解散済です。

2002年にリリースした彼らの2枚目のアルバム”Different Damage”収録の1曲です。

グラム・ロックやフレンチ・ムーディー・ポップ等の様々な音楽を吸収し、

縦ノリ横ノリ自由自在のダンサンブルサウンドかと思えば、聴かせるメロディの曲もあり、

このアルバムは、まさにAssorted Chocolatesみたいな感じです。

2003年に来日しており、日本のファンも大いに沸かせてノせてくれました。

このドラム打ちこみじゃないんですよ。

バンド名の意味はQの次にU以外の単語が来ることはほぼ無いので普通じゃないってこと、

ありきたりな予想や固定概念を覆すって意味が込められてるそうです。

思わずQatarとか口走ってしまった空気が読めないオレ・・・。

アメリカ本土の地図にワシントンD.Cに印がしてあって

”キューアンドノットユーヲタズネタイデス”ってTシャツがまだどっかに

あったかも知れませんのでもし見つけたら日記にでも投稿します。

「Fluorescences」/Stereolab

1990年にロンドンで結成された女性Voオルタナティブバンドです。

シューゲイザーとかエレクトロニカとかフレンチ・ポップと形容しても問題ないと思います。

フランスのバンドと勘違いしていたのは私だけでは無いはず、きっと。

Voのレティシア・サディエールがフランス人なための勘違いです。

このムーディーでメランコリックでポップな世界観はどうでしょう。

70-80年代の映画のBGMで流れてくるような

どことなくあの裏から入って来るようなサイレン音のフランスのパトカー登場のような

どこか懐かしいそして癒されるファッショナブルな音楽、

夏場の昼下がりとか深夜に一人で聴くともうエンドレスなんですよね。

これは1996年リリースの12ep/CDなんですが、なぜかコレを気に入ってます。

もう覚えてないですけど渋谷の無くなってしまったレコード屋でたまたま手にして

視聴して購入した気がします(たぶん)

だからいまだに持ってるのは12epなんです。別にアナログにこだわってる訳では無いですが、

という感じなので是非、お聴きください、まったりボーっと、伝わりますでしょうか。

Covid-19パンデミックのせいで来日延期しまっくてもう14年ぐらいご無沙汰な感じですね。

1990年にロンドンで結成された女性Voオルタナティブバンドです。

シューゲイザーとかエレクトロニカとかフレンチ・ポップと形容しても問題ないと思います。

フランスのバンドと勘違いしていたのは私だけでは無いはず、きっと。

Voのレティシア・サディエールがフランス人なための勘違いです。

このムーディーでメランコリックでポップな世界観はどうでしょう。

70-80年代の映画のBGMで流れてくるような

どことなくあの裏から入って来るようなサイレン音のフランスのパトカー登場のような

どこか懐かしいそして癒されるファッショナブルな音楽、

夏場の昼下がりとか深夜に一人で聴くともうエンドレスなんですよね。

これは1996年リリースの12ep/CDなんですが、なぜかコレを気に入ってます。

もう覚えてないですけど渋谷の無くなってしまったレコード屋でたまたま手にして

視聴して購入した気がします(たぶん)

だからいまだに持ってるのは12epなんです。別にアナログにこだわってる訳では無いですが、

という感じなので是非、お聴きください、まったりボーっと、伝わりますでしょうか。

Covid-19パンデミックのせいで来日延期しまっくてもう14年ぐらいご無沙汰な感じですね。

「Grace Kelly with wings」/Piebald

1994年マサチューセッツ州アンドーヴァーで結成された

ポストハードコア/エモーショナルハードコアバンドです。

ボストンインディーロックシーンの偉大な先駆者とも形容されています。

1999年リリースの彼らの2枚目のアルバム

”If It Weren't For Venetian Blinds, It Would Be Curtains For Us All”

に収録の曲のライブ映像です。

なぜこれを選んだかと言うと、かつてアメーバピグのチャンネルフロアという

アバターがDJブースに乗って動画を流し合うという機能があったのですが、

そこでこちらの動画は鉄板だったからです。

2、3日後は他のピグDJの方もヘドバンしながらガンガン流してました(笑)

同時期に彼らと同じシーンで活動していたバンドの中では、

商業的に成功したバンドの一つだと思いますが、私は特別、好きと言う訳では無いです。

しかし、この曲とこの映像の頃の彼らのライブは大好きです。

秋の寂しさのような泣きのエモメロから一転、快速ロックダンスチューン、

そしてまたクライマックスへ

2、3曲をまとめて1曲にぶち込んだような展開とメロディ、自由さ、

演奏も自由で乗りまくりでかっこいいし、何よりも終始、大合唱のお客様、

”Unity”という言葉を安易に使うのは重いし嫌だけど

この一体感、何にも束縛されず、自由にみんなが楽しめる空間、いいですよね。

どうですか頭ブンブン振って誰も何も気にすることなく、唄って踊りたくなりませんか?

And so my feet got cold

And so I put my socks on

But now, I'm back on track

Just like Ten Yard Fight

So what if it's in my eyes

So what if it's in my eyes

So what if it's in my eyes

良くも悪くもこれがアメリカの良さなんだなーってジェラシー感じます。

2回解散してなんと2016年から現役とかですが、

ありがちなステーキ&ビール腹おじさんではなく、いい感じに歳取ってますね。

1994年マサチューセッツ州アンドーヴァーで結成された

ポストハードコア/エモーショナルハードコアバンドです。

ボストンインディーロックシーンの偉大な先駆者とも形容されています。

1999年リリースの彼らの2枚目のアルバム

”If It Weren't For Venetian Blinds, It Would Be Curtains For Us All”

に収録の曲のライブ映像です。

なぜこれを選んだかと言うと、かつてアメーバピグのチャンネルフロアという

アバターがDJブースに乗って動画を流し合うという機能があったのですが、

そこでこちらの動画は鉄板だったからです。

2、3日後は他のピグDJの方もヘドバンしながらガンガン流してました(笑)

同時期に彼らと同じシーンで活動していたバンドの中では、

商業的に成功したバンドの一つだと思いますが、私は特別、好きと言う訳では無いです。

しかし、この曲とこの映像の頃の彼らのライブは大好きです。

秋の寂しさのような泣きのエモメロから一転、快速ロックダンスチューン、

そしてまたクライマックスへ

2、3曲をまとめて1曲にぶち込んだような展開とメロディ、自由さ、

演奏も自由で乗りまくりでかっこいいし、何よりも終始、大合唱のお客様、

”Unity”という言葉を安易に使うのは重いし嫌だけど

この一体感、何にも束縛されず、自由にみんなが楽しめる空間、いいですよね。

どうですか頭ブンブン振って誰も何も気にすることなく、唄って踊りたくなりませんか?

And so my feet got cold

And so I put my socks on

But now, I'm back on track

Just like Ten Yard Fight

So what if it's in my eyes

So what if it's in my eyes

So what if it's in my eyes

良くも悪くもこれがアメリカの良さなんだなーってジェラシー感じます。

2回解散してなんと2016年から現役とかですが、

ありがちなステーキ&ビール腹おじさんではなく、いい感じに歳取ってますね。

「Sink to the beat」/Cursive

1995年、Slowdown Virginia解散後にネブラスカ州オマハで結成された

Saddle Creek Recordsを代表するエモ、ポスト・ハードコアバンドです。

1998年に解散したものの1999年に再結成し、2009年にはeastern youthと来日ツアーを

行っております、残念ながら私は寝坊するという大失態を演じ見逃したような気がします。

そして現在も活動中となります。

本作は彼らの代表作となった3枚目のアルバム”Domestica”の次にリリースされ、

チェロ奏者をメンバーに加えた5曲入りEP”Burst and Bloom”収録曲である。

元々これでもかってぐらいの叙情的かつ悲しみに満ちたメロディとこれでもかってぐらい

泣かしにかかってくる(ズルいw)唄声にチェロが絡み合ってとんでもない作品なのですが、

甘すぎるし、感情の押しつけに感じてしまって一度、売ってしまいました、が、しかし、

この曲のアプローチと意味を理解し、再評価することになりました。

WikiPediaによるとこのEP自体のレコーディングプロセスとそれが音楽と

リスナーに与える影響を叙情的に描いたメタコンセプトソングである、とのこと。

なのであえてLyrics付きの動画を投稿しました。

この実験的なアプローチは何と悲しくもがき苦しんで我々に訴えかけてくるんでしょうか、

それまでの彼らの曲と大きく異なる想いや悲しさを感じて聞き続けてます。

hit song

let it burst and bloom

Sink to the Beat

長くなるのでLyricsの続きは日記にでも

1995年、Slowdown Virginia解散後にネブラスカ州オマハで結成された

Saddle Creek Recordsを代表するエモ、ポスト・ハードコアバンドです。

1998年に解散したものの1999年に再結成し、2009年にはeastern youthと来日ツアーを

行っております、残念ながら私は寝坊するという大失態を演じ見逃したような気がします。

そして現在も活動中となります。

本作は彼らの代表作となった3枚目のアルバム”Domestica”の次にリリースされ、

チェロ奏者をメンバーに加えた5曲入りEP”Burst and Bloom”収録曲である。

元々これでもかってぐらいの叙情的かつ悲しみに満ちたメロディとこれでもかってぐらい

泣かしにかかってくる(ズルいw)唄声にチェロが絡み合ってとんでもない作品なのですが、

甘すぎるし、感情の押しつけに感じてしまって一度、売ってしまいました、が、しかし、

この曲のアプローチと意味を理解し、再評価することになりました。

WikiPediaによるとこのEP自体のレコーディングプロセスとそれが音楽と

リスナーに与える影響を叙情的に描いたメタコンセプトソングである、とのこと。

なのであえてLyrics付きの動画を投稿しました。

この実験的なアプローチは何と悲しくもがき苦しんで我々に訴えかけてくるんでしょうか、

それまでの彼らの曲と大きく異なる想いや悲しさを感じて聞き続けてます。

hit song

let it burst and bloom

Sink to the Beat

長くなるのでLyricsの続きは日記にでも

「ADORE」/THE SMASHING PUMPKINS

オリジナルメンバーであり、90年代を代表するドラマーでもあったジミー・チェンバレンが薬物摂取事件により解雇され、残された3人で制作された1998年発表作。

その影響の大きさは一聴瞭然である。

轟音で重厚なグルーヴを生み出していたドラムが抜け、電子音によるビートを元に制作された本作は、アンビエント感漂う静寂感を前面に出した作風となっている。

こうなると肝心なのはビリー・コーガンが生み出すメロディであり、その完成度はさすがとしか言いようがない。

ポップながらメランコリックな空気感を前面に出し、その才能を見せ付けている。

ある意味、ビリーの偉大さを証明したアルバムと言える。

オリジナルメンバーであり、90年代を代表するドラマーでもあったジミー・チェンバレンが薬物摂取事件により解雇され、残された3人で制作された1998年発表作。

その影響の大きさは一聴瞭然である。

轟音で重厚なグルーヴを生み出していたドラムが抜け、電子音によるビートを元に制作された本作は、アンビエント感漂う静寂感を前面に出した作風となっている。

こうなると肝心なのはビリー・コーガンが生み出すメロディであり、その完成度はさすがとしか言いようがない。

ポップながらメランコリックな空気感を前面に出し、その才能を見せ付けている。

ある意味、ビリーの偉大さを証明したアルバムと言える。

「Get your Goat」(Full album)/ Shudder to Think

1986年にワシントンDCで結成されたDischord Recordsを代表するバンドであり、

彼らの1992年リリースの4thアルバム(Dischordでは3枚目)です。※のちにEpicに移籍

エモ、ポスト・ハードコア、ネクストオルタナティブの指標とも言うべきバンドであり、

のちの多くのバンドに影響を与えました。

以下、某記事の引用含む

Vo.Craig Wedrenのスピリチュチュアルな唱法やリリック、ex-SWIZのNathan Larsonにメンバーチェンジを経てのギターの変幻自在なリフの応酬とトリッキーな曲展開、FUGAZIやJAWBOXとも明らかに違うアプローチで界隈以外にも影響を濃く残す存在になります。

のちにex-Jawbox drummer Adam Wadeも加わってます。

なんかいろいろあれこれ聴くのに迷った時に取りあえず聴くとハズレなしで

心がほっこりする安定して落ち着いて聴けるアルバムとバンドだと思います。

1986年にワシントンDCで結成されたDischord Recordsを代表するバンドであり、

彼らの1992年リリースの4thアルバム(Dischordでは3枚目)です。※のちにEpicに移籍

エモ、ポスト・ハードコア、ネクストオルタナティブの指標とも言うべきバンドであり、

のちの多くのバンドに影響を与えました。

以下、某記事の引用含む

Vo.Craig Wedrenのスピリチュチュアルな唱法やリリック、ex-SWIZのNathan Larsonにメンバーチェンジを経てのギターの変幻自在なリフの応酬とトリッキーな曲展開、FUGAZIやJAWBOXとも明らかに違うアプローチで界隈以外にも影響を濃く残す存在になります。

のちにex-Jawbox drummer Adam Wadeも加わってます。

なんかいろいろあれこれ聴くのに迷った時に取りあえず聴くとハズレなしで

心がほっこりする安定して落ち着いて聴けるアルバムとバンドだと思います。

「...You Saw Me Laugh, You Saw Me Cry...」(Full album) / Spring Hill

おらそく1994、5年頃にドイツのHelmstedtというところを拠点として

1990年代半ばに活動していたMelodic punkバンドの2008年に

SP Recordsというところからリリースしたディスコグラフィー盤です。

こんなの出てたのか、知りませんでした。

持ってるのは唯一のEPとLPのみで私も持ってません、ううう。

本作は未リリースの2nd LPを加えた音源とのことです。

未確認ですがDiscogsによると2022年に新譜情報あり。

以下、某ディストリビュータレーベルさんの記事を一部引用(またか!ごめんなさい)

アルペジオで幕を開け一気にドライビングギターが炸裂といった、

繊細かつ爆発力を兼ね備えたギターワークに、流れるようなメロディーを哀愁たっぷりに

歌い上げる強弱をつけた熱いボーカル!この手のエモーショナルメロディックパンクバンドに

必要条件は全て揃っています。正直言ってまじでかっこいいですよ!

本当にその通りだと思いますが、正直、メロディック耐性がないと

ほとんど同じ曲に聴こえると思いますのでとりあえず1曲目の”Windmill”だけでも

是非、聴いてみてください、これも墓場まで持ってく1曲です。

たしか過去の日記にも書いたはず。

US西海岸発祥のいわゆるEpitaph records系のメロディックって爆発的に

人気になりましたが、マッチョの人が多いのとそれを好んで日本でプッシュしたり、

担いでいたり、レビューしたりしていた方々に退いてしまって相容れなかったのは

私だけではないと思うんですよねー。

ファッションとかスタイルとかこうあるべき、とそういうもので存在を全面否定されて

概念も彼らが、声が大きい方が勝手に考えたもので定型化されたUnityで

それが実は逆にとても閉鎖的なことをして少数派を傷つけていることに

彼らは気付いてないという・・・。

すみませんが、何度もとても嫌な思いをしたのでいまでもあまり好きになれません。

正解のひとつとしては、お互いに干渉しないこと、無関心であること、でした。

そういう意味ではこの界隈のバンドや音楽も

ルーツこそかぶったり同じだったり類似していたりこそすれヨーロッパや中南米では、

音楽性もスタイルも考え方も独自に進化した感じで

シーンや聴いてる層も異なる感じだったと記憶してます。

ごちゃごちゃ書きましたが、”Windmill”だけでも是非。

おらそく1994、5年頃にドイツのHelmstedtというところを拠点として

1990年代半ばに活動していたMelodic punkバンドの2008年に

SP Recordsというところからリリースしたディスコグラフィー盤です。

こんなの出てたのか、知りませんでした。

持ってるのは唯一のEPとLPのみで私も持ってません、ううう。

本作は未リリースの2nd LPを加えた音源とのことです。

未確認ですがDiscogsによると2022年に新譜情報あり。

以下、某ディストリビュータレーベルさんの記事を一部引用(またか!ごめんなさい)

アルペジオで幕を開け一気にドライビングギターが炸裂といった、

繊細かつ爆発力を兼ね備えたギターワークに、流れるようなメロディーを哀愁たっぷりに

歌い上げる強弱をつけた熱いボーカル!この手のエモーショナルメロディックパンクバンドに

必要条件は全て揃っています。正直言ってまじでかっこいいですよ!

本当にその通りだと思いますが、正直、メロディック耐性がないと

ほとんど同じ曲に聴こえると思いますのでとりあえず1曲目の”Windmill”だけでも

是非、聴いてみてください、これも墓場まで持ってく1曲です。

たしか過去の日記にも書いたはず。

US西海岸発祥のいわゆるEpitaph records系のメロディックって爆発的に

人気になりましたが、マッチョの人が多いのとそれを好んで日本でプッシュしたり、

担いでいたり、レビューしたりしていた方々に退いてしまって相容れなかったのは

私だけではないと思うんですよねー。

ファッションとかスタイルとかこうあるべき、とそういうもので存在を全面否定されて

概念も彼らが、声が大きい方が勝手に考えたもので定型化されたUnityで

それが実は逆にとても閉鎖的なことをして少数派を傷つけていることに

彼らは気付いてないという・・・。

すみませんが、何度もとても嫌な思いをしたのでいまでもあまり好きになれません。

正解のひとつとしては、お互いに干渉しないこと、無関心であること、でした。

そういう意味ではこの界隈のバンドや音楽も

ルーツこそかぶったり同じだったり類似していたりこそすれヨーロッパや中南米では、

音楽性もスタイルも考え方も独自に進化した感じで

シーンや聴いてる層も異なる感じだったと記憶してます。

ごちゃごちゃ書きましたが、”Windmill”だけでも是非。

「nothing's gonna change us」(6 songs CD) /Soon

1998年に結成された元Blew、Miiddishade、State Craft等のメンバーからなる

1999年から2013年ぐらいまで活動されていた東京のバンドです。

もしかしてまだ現役でしたらごめんなさい。(Discogsが仕事してないから手抜きできない)

マイミクさんもメンバーだった時期があるようです。

本作は1999年にSQUIRREL FOXからリリースされた6 songs CDです。

元々Snuffy Smileからリリースのバンドの特長であるGood Melodic Punkな

バンドさんでしたが、本作品では、オルタナティブで硬派なロックンロール

サウンドな仕上がりがたまらなくかっこいい作品になっております。

2000年頃にCRACKLE!RECORDSからUKのOhno Expressというバンドと

スプリットCDをリリースされてるんですがこれが名盤中の名盤です。

吾輩の日記で何度も触れてますが、UK Melodicの最高峰だと思います。

とかもったいぶらずに載せますね、残念ながらいま1曲しか聴けませんので

いずれ吾輩が投稿しようと思ってます。

diskunionとかで中古で見掛けたら購入した方がいいですよ。

おそらくそんなに高くなってなくて数百円とかで買えるかも知れません。

Ohno Express - "If You Lived Here (You'd Be Home Right Now)"

1998年に結成された元Blew、Miiddishade、State Craft等のメンバーからなる

1999年から2013年ぐらいまで活動されていた東京のバンドです。

もしかしてまだ現役でしたらごめんなさい。(Discogsが仕事してないから手抜きできない)

マイミクさんもメンバーだった時期があるようです。

本作は1999年にSQUIRREL FOXからリリースされた6 songs CDです。

元々Snuffy Smileからリリースのバンドの特長であるGood Melodic Punkな

バンドさんでしたが、本作品では、オルタナティブで硬派なロックンロール

サウンドな仕上がりがたまらなくかっこいい作品になっております。

2000年頃にCRACKLE!RECORDSからUKのOhno Expressというバンドと

スプリットCDをリリースされてるんですがこれが名盤中の名盤です。

吾輩の日記で何度も触れてますが、UK Melodicの最高峰だと思います。

とかもったいぶらずに載せますね、残念ながらいま1曲しか聴けませんので

いずれ吾輩が投稿しようと思ってます。

diskunionとかで中古で見掛けたら購入した方がいいですよ。

おそらくそんなに高くなってなくて数百円とかで買えるかも知れません。

Ohno Express - "If You Lived Here (You'd Be Home Right Now)"

「For Madmen Only」(Full album) / Waxwing

1996年、Seattleで結成され、Second Nature Recordingsから3枚の

アルバムをリリースし、2005年に解散したバンドです。

しかし、2013年に新曲の政策に取り組んでいると発表し、スタジオライブ動画を

投稿しましたがその後、音沙汰なしとのことです。

こちらは1999年にリリースされた彼らの1stアルバムになります。

Vo/GuのRocky VotolatoさんはSoloでも多数作品をリリースされてます。

Second Natureを代表するといっても過言ではないと思います。

いわゆるオレンジカウンティ周辺のバンドと交流はありつつも

Second Nature所属のバンドはまた違う、異質と思ってまして

似たようなシーンやジャンルにありながら、音作りのアプローチがオルタナ寄り、

かつ、カントリーミュージックとかクラシックとか緻密で重厚な泣かせる曲の

バンドが多いですが、特にWaxwingはアルバムまるごと泣かせに来てます。

どの曲も何度聴いたかわからないぐらいですが、

特に哀愁感と冬のもの寂しさ、そして感情爆発といったようなイメージ

(勝手にそう思ってる)”Deadly Wisdom ”、

♪If only I could sleep,sleep tightのあたりがたまらなく好き。

どこか巡礼歌のような宗教的で哲学的で断罪者的なイメージ(勝手にそう思ってる)

”Spanish Quartet ”が好きです。この人は唄声がとてもズルいです。

センスとかで片付けたくないですがよくもまあこんなに

ドラマティックな曲つくれるなっていつも思います。

1996年、Seattleで結成され、Second Nature Recordingsから3枚の

アルバムをリリースし、2005年に解散したバンドです。

しかし、2013年に新曲の政策に取り組んでいると発表し、スタジオライブ動画を

投稿しましたがその後、音沙汰なしとのことです。

こちらは1999年にリリースされた彼らの1stアルバムになります。

Vo/GuのRocky VotolatoさんはSoloでも多数作品をリリースされてます。

Second Natureを代表するといっても過言ではないと思います。

いわゆるオレンジカウンティ周辺のバンドと交流はありつつも

Second Nature所属のバンドはまた違う、異質と思ってまして

似たようなシーンやジャンルにありながら、音作りのアプローチがオルタナ寄り、

かつ、カントリーミュージックとかクラシックとか緻密で重厚な泣かせる曲の

バンドが多いですが、特にWaxwingはアルバムまるごと泣かせに来てます。

どの曲も何度聴いたかわからないぐらいですが、

特に哀愁感と冬のもの寂しさ、そして感情爆発といったようなイメージ

(勝手にそう思ってる)”Deadly Wisdom ”、

♪If only I could sleep,sleep tightのあたりがたまらなく好き。

どこか巡礼歌のような宗教的で哲学的で断罪者的なイメージ(勝手にそう思ってる)

”Spanish Quartet ”が好きです。この人は唄声がとてもズルいです。

センスとかで片付けたくないですがよくもまあこんなに

ドラマティックな曲つくれるなっていつも思います。

「Survived By」(Full album) / Dahlia Seed

1992年、New York/New Jerseyで結成され、1996年まで活動していた

indie rock/post-hardcore/Emo/Hardcore Styleの5人編成バンドです。

こちらは1995年にTroubleman Unlimitedからリリースされた

彼ら彼女らの2枚目のアルバムです。

Vo.Tracy Wilson嬢の唄い方や詞がどことなくSleater-KinneyとかSpitboyとか

Bikini killとかを思わせると感じてはいましたが、Wikipediaができていたので

ちゃんと調べたらRiot grrrlのファン層も獲得したとありました。

ご本人たちのインタビューは無いのですが年代的にも何らかの影響は

受けたものと思われます。たぶん。

NYハードコアシーン出身ともありますが、映像見ても彼らみたいなマッチョな

感じはしないです。

以前、吾輩の日記にも書いたと思いますが、

たまらなく好きなバンドのひとつで吾輩の人生の一時期は

間違いなく彼ら彼女らのサウンドに救われました(癒されました)

しかし、サウンドは、Riot grrrl周辺のバンドでもNYハードコアでもなく、

彼らのサウンドとスタイルは、吾輩が大好きで愛してやまない

カナダのレジェンドバンド(吾輩の日記参照)やその周辺のマシーンサウンドや

哀愁感、ノスタルジアな感じに近いです。

実際にそららの周辺(SSS、Troubleman)の方からの評価を得て2枚目のアルバムは、

そちらの周辺のレーベルからリリースされたんだと思います。

暖かくて優しくて懐かしくて可愛くて切なくもの悲しく

メロディラインも凝り過ぎず、目立ち過ぎず、ノレて

それでいて少しかすれた声がほんのり絶望感を感じつつ、

たまにbjörkっぽく感じる時もあり、壊れてしまいそうな脆さもありながら、

たまらなく愛おしく、映像見たらさらに好きになって

独特の唄い方しながらぴょんぴょん跳ねるTracy Wilson嬢、

あーあライブ見たかったなってバンドのひとつです。

このアルバムはジャケ買いしたのか、レーベル買いしたのか、

何かのコンピ盤かスプリット盤きっかけか覚えてませんが、

何かのレビューとか見て買った訳では無いのははっきり覚えていて

なぜかというと針を通した時のうわっすごいの買っちゃったっていう

衝撃が忘れられないからです。

ちなみに吾輩が持っているのはLPです、中古で購入しました。

万人ウケするとは思えないのでオススメはしないです。

「A Newfound Interest In Massachusetts」(7") / The Get Up Kids

※The EP's: Red Letter Day And Woodsonにも収録

The Get Up kidsは、アメリカ合衆国の、エモ、オルタナティヴ・ロックバンド。

1995年にミズーリ州のカンザスシティで結成し、2005年に解散。

2009年、アルバム『サムシング・トゥ・ライト・ホーム・アバウト』の

発売10周年記念盤の発売を期に再結成。

1990年代のエモシーンにおいて最も活躍したバンドのひとつ。(Wikipediaより引用)

過去6回の来日経験あり。

The Get up kidsと言えば、Doghouse Recordsという印象が強く、代名詞です。

そして同レーベルからリリースした

1997年リリース『Four Minute Mile』と

1999年リリース『Something to write home about』の2つのアルバムが

エモーショナルバンドとしての彼らの評価と知名度を不動のものとし、

メジャーレベルにまで押し上げました。

カリフォルニア州南部のオレンジカウンティ出身のバンドでありながら

他の多くの同郷出身のロックやパンクバンドとは違いがあり、もっと誠実で

クリエイティブなことをやろうとしているバンドである、

とインタビューに答えています。

彼らの評価やサウンドは日本国内でも多くのレビューがありますが、

青春EMO、ストレートで疾走感溢れるサウンドとキャッチーなメロディ、

甘酸っぱい青春のようなメロディとサウンド、極上のメロディセンス、

泣きのギターアンサンブル、感情的なボーカルに胸が高鳴るポップなサウンド、等々

吾輩はどれも正解だと考えています。

しかし、当時、どうしても王道というかメジャーというか光が当たり過ぎるところに

非常に抵抗感があった吾輩はすぐに敬遠しがちで

初来日がHi-STANDARDとHUSKING BEEと共演になってしまい、

チケットだけ購入していかなかったような気がします(曖昧な記憶)

とにかくバンドというよりそれらのバンドに来ている客層や関係者が大嫌いで

相容れないなという感じで干渉したくないし、されたくない感じでした。

いまはそこまで酷くは無いですが、心情的にはいまだ抵抗感があります。

前置き長くなりましたが、紹介したい曲は”A Newfound Interest In Massachusetts”

という1997年リリースの7インチepに収録されている”Off the wagon”という曲です。

吾輩は1998年にインディーズ流通(Bifocal Media)で販売された

”The Actuality of Thought”VHSで知りました。

The Get Up kidsはこの頃には既に有名になっていて

吾輩は収録されている他のバンド目当てで購入したので

正直、The Get up kidsはVHSの品薄の原因になるし、

余計だし、邪魔だなと思ってました。映像ありましたので貼りつけます。

映像見たら、あらまあ、うわーごめんなさいごめんなさいごめんなさい、

ライブ映像はオリジナル音源の2-4倍速ぐらいに感じ、

すごいとてもカッコ良かったです、という感じでした。

MattとかJimもいまじゃお腹も出てしまったのでこんなにカッコ良くは

動き回って唄えなくなってるみたいですが、この曲がもっともぐらい好きです。

良いものは良いと思います。

しかし、いま例えば2000年に戻れたとしてライブに行くかと問われたら

たぶん行かないでしょう、当時、そのぐらい不快になる嫌な想いをしていたし、

その場に行ってたらきっとそうなっていたでしょう。

※主観、感想等が多くてすみません。

The Actuality of Thought

The Middle East in Cambridge, MA on 1999-05-16

16:50~

Off the wagon

※The EP's: Red Letter Day And Woodsonにも収録

The Get Up kidsは、アメリカ合衆国の、エモ、オルタナティヴ・ロックバンド。

1995年にミズーリ州のカンザスシティで結成し、2005年に解散。

2009年、アルバム『サムシング・トゥ・ライト・ホーム・アバウト』の

発売10周年記念盤の発売を期に再結成。

1990年代のエモシーンにおいて最も活躍したバンドのひとつ。(Wikipediaより引用)

過去6回の来日経験あり。

The Get up kidsと言えば、Doghouse Recordsという印象が強く、代名詞です。

そして同レーベルからリリースした

1997年リリース『Four Minute Mile』と

1999年リリース『Something to write home about』の2つのアルバムが

エモーショナルバンドとしての彼らの評価と知名度を不動のものとし、

メジャーレベルにまで押し上げました。

カリフォルニア州南部のオレンジカウンティ出身のバンドでありながら

他の多くの同郷出身のロックやパンクバンドとは違いがあり、もっと誠実で

クリエイティブなことをやろうとしているバンドである、

とインタビューに答えています。

彼らの評価やサウンドは日本国内でも多くのレビューがありますが、

青春EMO、ストレートで疾走感溢れるサウンドとキャッチーなメロディ、

甘酸っぱい青春のようなメロディとサウンド、極上のメロディセンス、

泣きのギターアンサンブル、感情的なボーカルに胸が高鳴るポップなサウンド、等々

吾輩はどれも正解だと考えています。

しかし、当時、どうしても王道というかメジャーというか光が当たり過ぎるところに

非常に抵抗感があった吾輩はすぐに敬遠しがちで

初来日がHi-STANDARDとHUSKING BEEと共演になってしまい、

チケットだけ購入していかなかったような気がします(曖昧な記憶)

とにかくバンドというよりそれらのバンドに来ている客層や関係者が大嫌いで

相容れないなという感じで干渉したくないし、されたくない感じでした。

いまはそこまで酷くは無いですが、心情的にはいまだ抵抗感があります。

前置き長くなりましたが、紹介したい曲は”A Newfound Interest In Massachusetts”

という1997年リリースの7インチepに収録されている”Off the wagon”という曲です。

吾輩は1998年にインディーズ流通(Bifocal Media)で販売された

”The Actuality of Thought”VHSで知りました。

The Get Up kidsはこの頃には既に有名になっていて

吾輩は収録されている他のバンド目当てで購入したので

正直、The Get up kidsはVHSの品薄の原因になるし、

余計だし、邪魔だなと思ってました。映像ありましたので貼りつけます。

映像見たら、あらまあ、うわーごめんなさいごめんなさいごめんなさい、

ライブ映像はオリジナル音源の2-4倍速ぐらいに感じ、

すごいとてもカッコ良かったです、という感じでした。

MattとかJimもいまじゃお腹も出てしまったのでこんなにカッコ良くは

動き回って唄えなくなってるみたいですが、この曲がもっともぐらい好きです。

良いものは良いと思います。

しかし、いま例えば2000年に戻れたとしてライブに行くかと問われたら

たぶん行かないでしょう、当時、そのぐらい不快になる嫌な想いをしていたし、

その場に行ってたらきっとそうなっていたでしょう。

※主観、感想等が多くてすみません。

The Actuality of Thought

The Middle East in Cambridge, MA on 1999-05-16

16:50~

Off the wagon

「The Instinct」 / Denali

2000年4月にヴァージニア州リッチモンドで結成されたインディーズバンドで

こちらの作品はJade Treeから2003年にリリースされた2ndアルバムです。

2004年に解散し、2008年に再結成しました。

結成当初はEngine Downのメンバーをリズム隊とし、

Davis兄妹やex.Sleepytime TrioのFullerを中心メンバーに

Engine Downの3枚目のアルバムのDemureの音楽性に

女性Voを乗せたような感じで美しくアンビエントでありながら

どこか暗い陰鬱としたようなどことなくPortisheadみたいな感じです。

その後、お兄さんたちは自らのバンド活動に専念するために

脱退し、メンバーチェンジを経て、後に名前をAmbuletteに変更しました。

MauraとKeeleyのDavis兄妹は、のちにGlösでバンドメンバーとして再会し、

彼らになじみの深いLovitt Recordsからアルバムをリリースします。

discogsによると2009年6月を最後に彼らの活動情報は無いとのことです。

結局、来日したんでしたっけ?来てたとしたらRAH BRAS、Bats&Mice、

MENS RECOVERY PROJECTとかあの辺の時かと思います。

うーん覚えていない。過去日記漁ったら出るかも。

ネットにも情報無いみたいです、そんな感じです。お聴きください。

2000年4月にヴァージニア州リッチモンドで結成されたインディーズバンドで

こちらの作品はJade Treeから2003年にリリースされた2ndアルバムです。

2004年に解散し、2008年に再結成しました。

結成当初はEngine Downのメンバーをリズム隊とし、

Davis兄妹やex.Sleepytime TrioのFullerを中心メンバーに

Engine Downの3枚目のアルバムのDemureの音楽性に

女性Voを乗せたような感じで美しくアンビエントでありながら

どこか暗い陰鬱としたようなどことなくPortisheadみたいな感じです。

その後、お兄さんたちは自らのバンド活動に専念するために

脱退し、メンバーチェンジを経て、後に名前をAmbuletteに変更しました。

MauraとKeeleyのDavis兄妹は、のちにGlösでバンドメンバーとして再会し、

彼らになじみの深いLovitt Recordsからアルバムをリリースします。

discogsによると2009年6月を最後に彼らの活動情報は無いとのことです。

結局、来日したんでしたっけ?来てたとしたらRAH BRAS、Bats&Mice、

MENS RECOVERY PROJECTとかあの辺の時かと思います。

うーん覚えていない。過去日記漁ったら出るかも。

ネットにも情報無いみたいです、そんな感じです。お聴きください。

「Dummy」/ Portishead

1991年にU.Kのブリストルで結成された3ピースバンドです。

ブリストルはTrip hopの発祥としても知られ、2010年には

U.Kで最も音楽的な都市として1位に選ばれたそうですが、

近年ではバンクシーの故郷として芸術都市として有名になっています。

こちらの作品はGo!Beatから1994にリリースされた彼らの1stアルバムになります。

音楽性ももちろんですが、Official Music VideoとかPromotion Videoを

深夜にBEAT UK(歳ばれますねw)で見た時の衝撃は凄かったです。

冒頭のテルミン風味のサウンドから暗くて幻惑される感じででも落ち着く。

ちょうど同じような時期にWOWOWでデンマーク原産の”キングダム”という

脳神経外科病棟を舞台としたとても暗くて陰鬱とした雰囲気のテレビドラマが

放送されていたんですが、何となくそんな感じのイメージでした。

※”キングダム”は、吾輩のMIXIの書籍/映画レビューにも投稿してます。

特に”Glory Box”、”Sour Times”は多くの映画、日本国内のTV-CMでも

よく流れているのでみなさんも一度や二度はお聴きになられたことがあると思います。

彼らの音楽はWikipediaによるとエクスペリメンタル、アート・ロック、

トリップ・ホップといったジャンルに分類されていると記載されてますが、

吾輩はトリップ・ホップがもっともしっくり来ると思います。

しかし、ヒップホップ・ミュージックをルーツに持つ彼らからすると

そんなのヒップホップをわかってない奴が勝手につくった言葉やジャンルだと、

それを嫌悪している、と答えているようです。

たしかにスクラッチ入れたり、ムーディなアプローチ入れたり、

ルーツや違うんだろうな〜ってのはなんとなくわかります。

しかし、同郷のMassive Attackも大好きな吾輩からすると

そんなにそこにこだわらなくてもいいのでは、とも思ってしまいます。

くわえてこの時期って特にU.Kの音楽シーンでジャンルの垣根を越えて融合を

試みたような時期で

The Prodigyが登場したり、Underworldが”弐番目のタフガキ”(笑)で大ヒットしたり、

The Chemical BrothersがOASISのNoel兄さんとセッション?コラボ?したり、

Massive Attackもその頃でロックの良い要素を上手く融合していったと思います。

所謂、Mixtureとか狭い意味でのTechnoとはちょっと毛色が違うような。

PortisheadとかMassive Attackを部屋暗くして

一人で聴くのがとても落ち着いて気持ち良い、吾輩にとってそんな音楽とバンドです。

1991年にU.Kのブリストルで結成された3ピースバンドです。

ブリストルはTrip hopの発祥としても知られ、2010年には

U.Kで最も音楽的な都市として1位に選ばれたそうですが、

近年ではバンクシーの故郷として芸術都市として有名になっています。

こちらの作品はGo!Beatから1994にリリースされた彼らの1stアルバムになります。

音楽性ももちろんですが、Official Music VideoとかPromotion Videoを

深夜にBEAT UK(歳ばれますねw)で見た時の衝撃は凄かったです。

冒頭のテルミン風味のサウンドから暗くて幻惑される感じででも落ち着く。

ちょうど同じような時期にWOWOWでデンマーク原産の”キングダム”という

脳神経外科病棟を舞台としたとても暗くて陰鬱とした雰囲気のテレビドラマが

放送されていたんですが、何となくそんな感じのイメージでした。

※”キングダム”は、吾輩のMIXIの書籍/映画レビューにも投稿してます。

特に”Glory Box”、”Sour Times”は多くの映画、日本国内のTV-CMでも

よく流れているのでみなさんも一度や二度はお聴きになられたことがあると思います。

彼らの音楽はWikipediaによるとエクスペリメンタル、アート・ロック、

トリップ・ホップといったジャンルに分類されていると記載されてますが、

吾輩はトリップ・ホップがもっともしっくり来ると思います。

しかし、ヒップホップ・ミュージックをルーツに持つ彼らからすると

そんなのヒップホップをわかってない奴が勝手につくった言葉やジャンルだと、

それを嫌悪している、と答えているようです。

たしかにスクラッチ入れたり、ムーディなアプローチ入れたり、

ルーツや違うんだろうな〜ってのはなんとなくわかります。

しかし、同郷のMassive Attackも大好きな吾輩からすると

そんなにそこにこだわらなくてもいいのでは、とも思ってしまいます。

くわえてこの時期って特にU.Kの音楽シーンでジャンルの垣根を越えて融合を

試みたような時期で

The Prodigyが登場したり、Underworldが”弐番目のタフガキ”(笑)で大ヒットしたり、

The Chemical BrothersがOASISのNoel兄さんとセッション?コラボ?したり、

Massive Attackもその頃でロックの良い要素を上手く融合していったと思います。

所謂、Mixtureとか狭い意味でのTechnoとはちょっと毛色が違うような。

PortisheadとかMassive Attackを部屋暗くして

一人で聴くのがとても落ち着いて気持ち良い、吾輩にとってそんな音楽とバンドです。

「ZEITGEIST」/THE SMASHING PUMPKINS

なんだかんだと結局は再結成、しかし、参加したのはビリー・コーガンとジミー・チェンバレンのみ。

その二人でほとんどのレコーディングを行い発表された2007年発表作。

これが、驚くべき完成度である。

THE SMASHING PUMPKINSのバンドサウンドを強調した刺激的で重厚な側面が前面に出ており、2人で行ったこともあってか、比較的シンプルなアレンジながら、しっかりと個性は感じられる。

とにもかくにも楽曲の完成度が高い。

過去の名盤群と比べても、全く遜色はない。

結局は、この2人さえいればTHE SMASHING PUMPKINSの極上のロックは提示できるとことを証明していると言える。

なんだかんだと結局は再結成、しかし、参加したのはビリー・コーガンとジミー・チェンバレンのみ。

その二人でほとんどのレコーディングを行い発表された2007年発表作。

これが、驚くべき完成度である。

THE SMASHING PUMPKINSのバンドサウンドを強調した刺激的で重厚な側面が前面に出ており、2人で行ったこともあってか、比較的シンプルなアレンジながら、しっかりと個性は感じられる。

とにもかくにも楽曲の完成度が高い。

過去の名盤群と比べても、全く遜色はない。

結局は、この2人さえいればTHE SMASHING PUMPKINSの極上のロックは提示できるとことを証明していると言える。

「At Action Park」(Full album) / Shellac

R.I.P. Steve AlbiniということでShellacです。

2024/5/7 61歳で心臓発作で他界しました。

レコーディングエンジニアとしての活動の方が有名かも知れません。

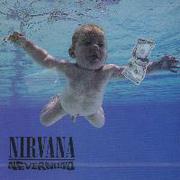

Nirvana、Pixiesをはじめ、日本国内の多くのアーティストも彼のお世話になっている。

個人的な評価ではある期間以降は彼のスキルや技術はもちろんではあるが、

どちらかと言うと彼の名声や俺たちもアングラ知って尖ってるんだぜ、的なことを

目的に彼の名前をアルバムにクレジットしたくて

依頼しているアーティストやバンドも多いと推測してます。

びっくりするような有名なバンドさんもレコーディングは依頼していても

ShellacやBig black、Rapemanは評価してないでしょ、って思います。

それはそれ、これはこれって言われればそれまでですがね。

以下、WikipediaとDiscogsから引用

1992年にボーカリスト/ギタリストのスティーブ・アルビニと

ドラマーのトッド・トレーナーによって結成された、アメリカ・イリノイ州シカゴ出身の

インディー・ロック・バンド。元ネイキッド・レイガンのベーシスト、

カミロ・ゴンザレスはバンドの最初の数回のリハーサルに参加し、ボブ・ウェストンが

ベースのポジションを恒久的に務めるために加入する前に、

一緒に1曲(「ランブラー・ソング」)を録音した。

彼らの音楽はポストハードコア、ノイズロック、マスロックに分類されているが、

シェラックは自分たちを「ミニマリストロックトリオ」と呼んでいる。

シェラックは地理的に離れていて(アルビニはウェストンと同様にシカゴに住んでおり、

トレーナーはミネソタに住んでいる)、

メンバー全員が本業を持っていた

(アルビニはウェストンと同様にレコーディングエンジニアだった。

トレーナーは倉庫とバーの経営をしていた)ため、

レコーディングや演奏の頻度は低かった。

シェラックは変拍子や反復的なリズム、刺々しいギターサウンド、

ヴァース‐コーラス形式の型に当てはまらない曲構成、

アルビニとウェストンによる超現実や痛烈なシニシズムを取り扱った歌詞に特徴がある。

本作品はTouch and Goからリリースされた彼らの1stアルバムである。

「OCEANIA」/THE SMASHING PUMPKINS

ジミー・チェンバレンが脱退し、新たに19歳のマイク・バーンがオーディションの末、加入。

ギタリストにジェフ・シュローダー、ベーシストにニコール・フォレンティーノが加わり、制作された2012年発表作。

本作はバンド名義ではあるが、主導権は完全にビリー・コーガンが掌握しており、事実、THE SMASHING PUMPKINSの王道ともいえる轟音サウドに乗るメランコリックなロックが終始、展開される。

迷いがなく、その作風に徹底しており、爽快感さえ感じさせる。

改めて、ビリーの偉大なる作曲能力を感じさせる、完成度の高い楽曲に感嘆する。

ジミー・チェンバレンが脱退し、新たに19歳のマイク・バーンがオーディションの末、加入。

ギタリストにジェフ・シュローダー、ベーシストにニコール・フォレンティーノが加わり、制作された2012年発表作。

本作はバンド名義ではあるが、主導権は完全にビリー・コーガンが掌握しており、事実、THE SMASHING PUMPKINSの王道ともいえる轟音サウドに乗るメランコリックなロックが終始、展開される。

迷いがなく、その作風に徹底しており、爽快感さえ感じさせる。

改めて、ビリーの偉大なる作曲能力を感じさせる、完成度の高い楽曲に感嘆する。

「For Your Own Special Sweetheart」(Full album) / Jawbox

1989 年にex.Govenment issueのJ・ロビンスを中心に

ワシントン D.C. で結成され、1997 年に解散しました。

彼らは 2009 年に短期間の 1 回限りのショーのために再結成し、

その後 2019 年にフルタイムで再結成しました。

1997年に解散した際にJ・ロビンスとビル・バーボットによって

結成されたBurning AirlinesがNahtとJapan Tourしてましたね。

動画は1994年にAtlanticからリリースされた

3枚目のアルバム”For Your Own Special Sweetheart”から”Savory”です。

エモ~ポストハードコアの重要なマイルストーン的に紹介されてる記事や

レビューを見かけますが、そればかりでなく、本作品では

不協和音とか変拍子なアプローチも多く盛り込まれ、

一方でロックチューンも入ってたり、実験的な感じもします。

ほらもう既にOfficial Music Videoが

そんな感じのカオスに仕上げてるじゃないですか。

このどこかシニカルというかアイロニカルな仕上がり好きです。

調べてないですが。まぁLyric見るとそんな感じですね。

One hand will wash the other

それにしてもキム・コレッタとても楽しそう。

とにもかくにもカッコイイのは間違いないです。

コメント欄見てたらDeftonesも2005年にCoverしてるようです。

先日69(ロック)の日で別コミュニティで流そうと思って

漁ってて倉庫を整理してて再度ヘビロテしてます。

暑くなってきましたが、普段聴いている音楽に変化を、と

食傷気味のあなたにオススメです。

これはローカルTVのパフォーマンスかな、演奏もカッコイイです。

https://www.youtube.com/watch?v=Z8dpv3LnJOs

「Celestial」(Full album) / ISIS

※絶叫や重い曲、不協和音、メロディが無い等に耐性が無い方はスルーしてください。

ISISは1997年にマサチューセッツ州ボストンで結成されましたが、

2003年にカリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を移しました。

2010年5月18日、ISISは解散すると発表した。

彼らは2010年6月23日に現役バンドとして最後のショーを行った。

バンドの声明では、

「やりたいことはすべてやり、言いたいことはすべて言った」と述べ、

活動を開始する前に終了するという早い段階での合意を引用した。

”尊厳ある死の地点を過ぎた。”

Vo.アーロン・ターナーによるとポストメタルは、

メルヴィンズ、ゴッドフレッシュ、ニューロシスといった実験的な

バンドが基礎を築いたと答えているそうだが、一方でISISは、

Neurosis, Godspeed You Black Emperor!, and Godflesh

の流れを汲む実験的なスラッジ / プログレッシブ / ポストメタルバンド

とも形容されているとあります。

しかし、私はどちらかというとCave inやConverge、Fall Silentとかと並び、

New School Hard coreな並びで捉えてます。

同じカオティックな側面がありながら

所謂、Caotic Hard coreで並べるとNew Schoolばかり聴いてる方から

するとちょっとうーんってなるみたいなんですよね。

Wikipediaの記事や掲載されているバンドもリアルタイムで見て体感・体験していた

ものからすると正直うーんちょっと違くないって、感じです、

曲の構成やアプローチ、一緒にライブやってたバンドも異なるし、

デスヴォイスと絶叫(スクリーモ)の違いもあるし、でもこの辺のジャンルの線引きって

難しくてもっともする必要ないとも思います。

細かいこと言い出すとキリが無いですが、我々からすると違いが多いです。

Cave inとかConvergeの方が聴きやすいかも知れませんが、

とにかく、速くは無くて不協和音を多様で重くて、

それでいてたまに訪れる叙情性と美しさが交わり、

絶叫Voにひたすら安定の縦ノリがISISの特徴かなと思います。

個人的にはメタルバンド特有の無用なギターソロと無駄に多いブラストビートが

無いのがとても聴きやすいと感じてます。

いやギターソロとか入れてもいいんですけどテク重視で曲全体の構成を

ぶち壊してるの多いじゃないですか、それがイイって方も多いと思いますが

私の場合、いまそれ必要なの?入れたいだけじゃないの?ってひいちゃいます。

ちなみにISISは2006年にFUJI ROCK FESTIVALにも出演しているので

一定の知名度はあるかと思います。

本作品は2000年にEscape Artist Recordsからリリースされた1stアルバムです。

この辺のバンドは個人的にはライブで安定安心の縦ノリで体感してみたり、

ライブ映像を見て浸透してみたり、委ねてみたり、

自分で弾いてみると気持ちよくなってきて

捉え方・聴き方がかなり変わると考えています。私もそうでした。

繰り返しになりますがCave inとかConvergeの方が聴きやすいですが

別の機会に(笑)

2曲目”The Tower” @michigan fest 2002

https://www.youtube.com/watch?v=kfncAt1Q8YA

この非常事態のサイレン音みたいなVoと不協和音にずっと首を縦に振りながら

ノッてたらあなたはもうトリコです。

※絶叫や重い曲、不協和音、メロディが無い等に耐性が無い方はスルーしてください。

ISISは1997年にマサチューセッツ州ボストンで結成されましたが、

2003年にカリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を移しました。

2010年5月18日、ISISは解散すると発表した。

彼らは2010年6月23日に現役バンドとして最後のショーを行った。

バンドの声明では、

「やりたいことはすべてやり、言いたいことはすべて言った」と述べ、

活動を開始する前に終了するという早い段階での合意を引用した。

”尊厳ある死の地点を過ぎた。”

Vo.アーロン・ターナーによるとポストメタルは、

メルヴィンズ、ゴッドフレッシュ、ニューロシスといった実験的な

バンドが基礎を築いたと答えているそうだが、一方でISISは、

Neurosis, Godspeed You Black Emperor!, and Godflesh

の流れを汲む実験的なスラッジ / プログレッシブ / ポストメタルバンド

とも形容されているとあります。

しかし、私はどちらかというとCave inやConverge、Fall Silentとかと並び、

New School Hard coreな並びで捉えてます。

同じカオティックな側面がありながら

所謂、Caotic Hard coreで並べるとNew Schoolばかり聴いてる方から

するとちょっとうーんってなるみたいなんですよね。

Wikipediaの記事や掲載されているバンドもリアルタイムで見て体感・体験していた

ものからすると正直うーんちょっと違くないって、感じです、

曲の構成やアプローチ、一緒にライブやってたバンドも異なるし、

デスヴォイスと絶叫(スクリーモ)の違いもあるし、でもこの辺のジャンルの線引きって

難しくてもっともする必要ないとも思います。

細かいこと言い出すとキリが無いですが、我々からすると違いが多いです。

Cave inとかConvergeの方が聴きやすいかも知れませんが、

とにかく、速くは無くて不協和音を多様で重くて、

それでいてたまに訪れる叙情性と美しさが交わり、

絶叫Voにひたすら安定の縦ノリがISISの特徴かなと思います。

個人的にはメタルバンド特有の無用なギターソロと無駄に多いブラストビートが

無いのがとても聴きやすいと感じてます。

いやギターソロとか入れてもいいんですけどテク重視で曲全体の構成を

ぶち壊してるの多いじゃないですか、それがイイって方も多いと思いますが

私の場合、いまそれ必要なの?入れたいだけじゃないの?ってひいちゃいます。

ちなみにISISは2006年にFUJI ROCK FESTIVALにも出演しているので

一定の知名度はあるかと思います。

本作品は2000年にEscape Artist Recordsからリリースされた1stアルバムです。

この辺のバンドは個人的にはライブで安定安心の縦ノリで体感してみたり、

ライブ映像を見て浸透してみたり、委ねてみたり、

自分で弾いてみると気持ちよくなってきて

捉え方・聴き方がかなり変わると考えています。私もそうでした。

繰り返しになりますがCave inとかConvergeの方が聴きやすいですが

別の機会に(笑)

2曲目”The Tower” @michigan fest 2002

https://www.youtube.com/watch?v=kfncAt1Q8YA

この非常事態のサイレン音みたいなVoと不協和音にずっと首を縦に振りながら

ノッてたらあなたはもうトリコです。

「SHINY AND OH SO BRIGHT Vol.1/LP:NO PAST.NO FUN. NO FUTURE.」/THE SMASHING PUMPKINS

ビリー・コーガンとジェフ・シュローダーに加え、ジェイムス・イハとジミー・チェンバレンが復帰し制作された2018年発表作。

本作はジミーの生み出す爆発的なグルーブを下地にしながら、ビリーの生み出すメランコリックなメロディが前面に押し出された、陰鬱な空気感が支配的なアルバムである。

ポップかつキャッチーな楽曲のまとめ方はさすがで、どの楽曲も完成度が高く、このあたりのバランス感覚の良さがTHE SMASHING PUMPKINSの魅力だと改めて気づかされる。

ビリー・コーガンとジェフ・シュローダーに加え、ジェイムス・イハとジミー・チェンバレンが復帰し制作された2018年発表作。

本作はジミーの生み出す爆発的なグルーブを下地にしながら、ビリーの生み出すメランコリックなメロディが前面に押し出された、陰鬱な空気感が支配的なアルバムである。

ポップかつキャッチーな楽曲のまとめ方はさすがで、どの楽曲も完成度が高く、このあたりのバランス感覚の良さがTHE SMASHING PUMPKINSの魅力だと改めて気づかされる。

「The view from this tower」(Full album) / Faraquet

1997年にワシントンD.Cで結成されたポストハードコア/マスロック/インディロックに

分類されるex.Loomis Slovak、ex.Boyd(Chad Molter、Devin Ocampo)

pre-Smart went crazy(Jeff Boswell)の3人からなるバンドです。

2001年に解散済となります。

いまの音楽シーンで捉えるとインストのバンドかと思わせるような

手数の多さと変拍子、曲のアプローチの礎的な存在、自由で変幻自在、

King Crimsonなどのプログレバンドの影響を受けたサイケデリックかつGroovy

そしてマジカルシアター、と思いきやダイナミックにメロディアスに展開したりと自由、

でもハードコアの潮流や影響も感じさせつつ、飽きさせない名盤。

※ちなみにプログレとサイケの違いはとても面倒なのでここでは割愛します。

サイケの亜流がプログレとして60-70年代に聴きこんできた方からすると

もの凄い歴史、背景、バンド、曲づくりなどの違いがあるようですが、

要するにここではもう一方のハードロックではなく、サイケ的なアプローチと。

私にはよくわかりません(笑)代表的なバンドで分けるのがわかりやすいようです。

それにそこまで聴きこむつもりもなく、ジャンルで住み分けするつもりもありません。

音楽って聴く側/リスナーやコマーシャル/ビジネス的なジャンル分けは

ある程度、必要だと思いますが、音楽性のみならず、ファッションや文化、

思想的な違いがあるのでそれって難しいことだと思ってます。

特にある特定思想でのムーブメントで発生したものとか、

ハードコアなんてパンクのみならず、ヒップホップでもテクノでも使うし、

単にファッションや考え方や思想で用いる時もありますからね。

あまり意味が無いことかも知れません。

本作はDischord Recordsから2000年にリリースされた唯一のアルバムです。

「CYR」/THE SMASHING PUMPKINS

リック・ルービンがプロデュースを手掛けた2020年発表作。

ここにきて、サウンド面で大転換を図ってきた。

THE SMASHING PUMPKINSが手掛けてきた重厚なグルーヴは後退し、デジタルサウンド、シンセサイザーを多用したライトな音像を提示している。

こう書くと「ADORE」を彷彿とさせるが、あのアルバムほど陰鬱ではなく、ビリー・コーガンのポップなセンスを前面に生かした内容となっており、これまでの彼らのカタログの中でも耳への馴染みやすさでは白眉の出来である。

もちろん、トレードマークであるメランコリックなメロディは健在である。

リック・ルービンがプロデュースを手掛けた2020年発表作。

ここにきて、サウンド面で大転換を図ってきた。

THE SMASHING PUMPKINSが手掛けてきた重厚なグルーヴは後退し、デジタルサウンド、シンセサイザーを多用したライトな音像を提示している。

こう書くと「ADORE」を彷彿とさせるが、あのアルバムほど陰鬱ではなく、ビリー・コーガンのポップなセンスを前面に生かした内容となっており、これまでの彼らのカタログの中でも耳への馴染みやすさでは白眉の出来である。

もちろん、トレードマークであるメランコリックなメロディは健在である。

「Fire in the city of automatons」(Full album) / No Knife

1993年にカリフォルニア州サンディエゴで結成され、

Pitchfork, Pixies, the Cure, Erik Satie, Steel Pulseなどの

アーティストに影響を受けたマス・ロック、ポスト・パンク、

ポスト・ハードコア、エモーショナルハードコア、

インディーロックに分類されるバンドと評価されてますが、

1stアルバムでは、どちらかと言うとオルタナ/グランジ寄りのアプローチでした。

Jimmy Eat Worldとしばしばツアーを行い、

日本国内でもNine Days Wonderと2度ほどツアーを行ってます。

(2001年と2003年だったかと)

何度か解散と再結成(スポット的かな)を繰り返し、2024年にも

サンディエゴのThe CasbahでShowを行ったようです。

こちらは1999年にTime Bomb Recordingsからリリースされた

彼らの3枚目のアルバムです。

2000年に”ロボット化都市の炎”というタイトルで曲名が日本語名の

いまやとても有名人となってしまったスティーブアオキの

Dim Mak Recordsからリリースされてます。

例:academy flight song は”航空学校の唄”のようにホントに直訳

実はこれ過去に引っ越しの時に売ってしまって最近、買い戻したんです。

まわりまわって自分で売ったCDだったりして。

ライブも行ったんですが、メロディも唄声も甘ったるいし、

そこまで盛り上がらなかったかなって感じでした。

しかし、年を経て歳を重ねると染みるというか、本当にごめんなさい、です。

1曲目の”academy flight song”のカッティング・リフに、終始、裏打ちドラムに

絡み付くツインギターにやられます、これは当時もでしたが、いま聴くと

とても気持ちいい。

2曲目”minus one”の、終盤の宇宙飛行士が無重力空間を

一人で浮遊しながら地球を眺めてるような感じのアルペジオの間奏が

とても美しくとても儚くとても虚しくそして癒される、3拍子に乗せて、気持ちイイ。

ここだけすぐ練習しちゃいました。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

オルタナ グランジ ミクスチャー 更新情報

-

最新のアンケート

オルタナ グランジ ミクスチャーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90068人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208325人

- 3位

- 酒好き

- 170698人