水虫が寄生する皮膚の構造を知ろう!

水虫をよく知るためには、病気の起こる皮膚の構造(水虫のすみか)を正しく知る必要があります。

皮膚のいちばん外側の角質層(かくしつそう)が水虫のすみか

皮膚は大きく分けて、表皮(ひょうひ)、真皮(しんぴ)、皮下組織(ひかそしき)の3つの部分からできていて、これらの細胞は生まれてから死ぬまで分裂をくり返し、つねに新しい細胞に置き換えられています。なかでも水虫が住みつく「角質層」は皮膚のいちばん外側にあり、「角質細胞」といいます。これは、表皮のいちばん下で作られた細胞がだんだん外へ押し上げられたもの。死んだ細胞の集まりで「ケラチン」というタンパク質でできています。角質層は細胞がびっしりとくっつきあっていて、外から皮膚に入り込もうとするものを防ぐ役割をしているんですよ。

約1ヶ月周期で生まれ変わる角質層

しかし、古くなった細胞である角質層はアカとなってはがれ落ちるようになっています。この新陳代謝のサイクルをターンオーバーといい、約1ヶ月周期で新しく生まれかわるのです。この場所に水虫の白癬菌(はくせんきん)が住みついているということは…正しく治療さえすれば、水虫は約1ヶ月(4週間)で治る病気ということになりますね。

そもそも、なぜ足の裏にできるの?

では、なぜ「白癬菌(はくせんきん)」は足の裏や指の間を好んで住みつくのでしょうか。 白癬菌の仲間のカビは、好ケラチン性真菌(こうケラチンせいしんきん)とも呼ばれ、角質の中に含まれているタンパク質を栄養源にしています。このために、皮膚にくっついた白癬菌が角質層にもぐりこんで住みつくのです。この角質層は人の皮膚のいたるところにあるので、どこに水虫が住みついても不思議はありませんが、他の体の部分では角質層が1mmもないのに比べて、足の裏には数mmもの角質層が!水虫の好きな角質層がとくに厚いため、住みかにするには最適なんですね。

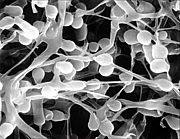

皮膚糸状菌の種類には以下のものがあります。ラテン語で学名が付けられています。なんだかかっこいいですよね(水虫だけど)。

□ 主な皮膚糸状菌 (学 名)□

● (ラテン語:属名+種名)

■日本名(和名)

●Trichophyton rubrum (トリコフィトン ルブルム)

■ 紅色白癬菌 (こうしょくはくせんきん)

●Trichophyton mentagrophytes (トリコフィトン メンタグロフィテス)

■毛瘡白癬菌(もうそうはくせんきん)

●var.asteroides(アステロイデス)

■星状白癬菌(せいじょうはくせんきん)

●var.interdigitale(インテルジキターレ)

■趾間白癬菌(しかんはくせんきん)

●Trichophyton violaceum(トリコフィトン ビオラセウム)

■菫色白癬菌(きんしょくはくせんきん)

●Trichophyton verrucosum(トリコフィトン ベルコースム)

■疣状白癬菌(ゆうじょうはくせんきん)

●Microsporum canis(ミクロスポルム カニス)

■イヌ小胞子菌(イヌしょうほうしきん)

●Microsporum gypseum(ミクロスポルム ギプセウム)

■石膏状小胞子菌(せっこうじょうしょうほうしきん)

●Epidermophyton floccosum(エルデルモフィトン フロッコーズム)

■鼠径表皮菌(そけいひょうひきん)

*var は変種を意味するvariatio (バリアチオ)の略です。

水虫をよく知るためには、病気の起こる皮膚の構造(水虫のすみか)を正しく知る必要があります。

皮膚のいちばん外側の角質層(かくしつそう)が水虫のすみか

皮膚は大きく分けて、表皮(ひょうひ)、真皮(しんぴ)、皮下組織(ひかそしき)の3つの部分からできていて、これらの細胞は生まれてから死ぬまで分裂をくり返し、つねに新しい細胞に置き換えられています。なかでも水虫が住みつく「角質層」は皮膚のいちばん外側にあり、「角質細胞」といいます。これは、表皮のいちばん下で作られた細胞がだんだん外へ押し上げられたもの。死んだ細胞の集まりで「ケラチン」というタンパク質でできています。角質層は細胞がびっしりとくっつきあっていて、外から皮膚に入り込もうとするものを防ぐ役割をしているんですよ。

約1ヶ月周期で生まれ変わる角質層

しかし、古くなった細胞である角質層はアカとなってはがれ落ちるようになっています。この新陳代謝のサイクルをターンオーバーといい、約1ヶ月周期で新しく生まれかわるのです。この場所に水虫の白癬菌(はくせんきん)が住みついているということは…正しく治療さえすれば、水虫は約1ヶ月(4週間)で治る病気ということになりますね。

そもそも、なぜ足の裏にできるの?

では、なぜ「白癬菌(はくせんきん)」は足の裏や指の間を好んで住みつくのでしょうか。 白癬菌の仲間のカビは、好ケラチン性真菌(こうケラチンせいしんきん)とも呼ばれ、角質の中に含まれているタンパク質を栄養源にしています。このために、皮膚にくっついた白癬菌が角質層にもぐりこんで住みつくのです。この角質層は人の皮膚のいたるところにあるので、どこに水虫が住みついても不思議はありませんが、他の体の部分では角質層が1mmもないのに比べて、足の裏には数mmもの角質層が!水虫の好きな角質層がとくに厚いため、住みかにするには最適なんですね。

皮膚糸状菌の種類には以下のものがあります。ラテン語で学名が付けられています。なんだかかっこいいですよね(水虫だけど)。

□ 主な皮膚糸状菌 (学 名)□

● (ラテン語:属名+種名)

■日本名(和名)

●Trichophyton rubrum (トリコフィトン ルブルム)

■ 紅色白癬菌 (こうしょくはくせんきん)

●Trichophyton mentagrophytes (トリコフィトン メンタグロフィテス)

■毛瘡白癬菌(もうそうはくせんきん)

●var.asteroides(アステロイデス)

■星状白癬菌(せいじょうはくせんきん)

●var.interdigitale(インテルジキターレ)

■趾間白癬菌(しかんはくせんきん)

●Trichophyton violaceum(トリコフィトン ビオラセウム)

■菫色白癬菌(きんしょくはくせんきん)

●Trichophyton verrucosum(トリコフィトン ベルコースム)

■疣状白癬菌(ゆうじょうはくせんきん)

●Microsporum canis(ミクロスポルム カニス)

■イヌ小胞子菌(イヌしょうほうしきん)

●Microsporum gypseum(ミクロスポルム ギプセウム)

■石膏状小胞子菌(せっこうじょうしょうほうしきん)

●Epidermophyton floccosum(エルデルモフィトン フロッコーズム)

■鼠径表皮菌(そけいひょうひきん)

*var は変種を意味するvariatio (バリアチオ)の略です。

|

|

|

|

|

|

|

|

水虫なんて大嫌い! 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

水虫なんて大嫌い!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55345人

- 2位

- mixi バスケ部

- 37848人

- 3位

- 千葉 ロッテマリーンズ

- 37151人

![スマホサポートセンター[非公式]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/28/5896728_212s.jpg)