クイーン(Queen)は、1973年から活動している、イギリスのロックバンド。

1973年にデビューし、現在までに15枚のオリジナル・アルバム、その他多くのライヴ・アルバムやベスト・アルバムを発表している。

1991年にリードボーカルのフレディ・マーキュリーが死去してからも、残されたメンバーによる「クイーン」名義での活動は断続的に続いており、正式に解散したことはない。また、ベースのジョン・ディーコンが引退してからも、ギターのブライアン・メイとドラムスのロジャー・テイラーの二人がクイーンの名を受け継ぐ形で活動を展開し、2005年からポール・ロジャースと組み「クイーン+ポール・ロジャース」として活動している。

ブライアンとロジャーの在籍していたバンド「スマイル」がクイーンの母体となった。

スマイルは、1969年9月にシングル「Earth」(B面は「Step On Me」)をリリース。これはまったく成功せず、ボーカル兼ベースのティム・スタッフェルが脱退。その後任として、フレディ・マーキュリーが加入。1970年7月12日のライブよりクイーンと名乗り始める。何人かのベーシストが加入と脱退を繰り返し、最終的にメンバーの紹介だがオーディションの形で加入したのが、ジョン・ディーコンであった。1971年2月のことである。

【サウンドの特徴】

エレキギターをダビングすることによって作られる「ギターオーケストレーション」と、フレディ、ブライアン、ロジャーの3人のメンバーが声のパートを重ねることによって作られる、重厚な「オペラ風コーラス」が、特に初期に目立ったサウンド上の特徴といわれている。

そのギターオーケストレーションを生み出す源、ブライアンのハンドメイドギター、「レッド・スペシャル」は、当時100年以上前の暖炉の木から作られたといわれ、各ピックアップに対し独立したオンオフスイッチ、極性を入れ替えるフェイズスイッチ等、今までにないギターの音を作ることに成功した。重量を軽量化し、フィードバック奏法を容易くするための空洞も内部にあるが(ボディに空洞を作るとそこで共鳴する)、これ自体も、独自のサウンド作りに貢献している。

シンセサイザーを用いずにギターオーケストレーションで重厚なサウンドを生み出していることを明示するため、初期のレコードには「ノー・シンセサイザー」というクレジットがなされている。

クイーンのコーラスの録音方法については、「リードボーカルと重複するパートは、他のメンバーがバッキングボーカルをとり、リードボーカルがダブルトラックになったり、コーラスに埋もれてしまうのを防ぐ」、「スタジオ専用のサウンドエフェクターを駆使して音を厚くし、「ハーモナイザー」(エフェクターの項参照)で倍音を加える」などといった、現在常識となっているいくつかの手法以外は、不明な点も多い。「最上パートはロジャーが担当することが多い」といった明確な部分は別として、特にオペラ風コーラスに際しては「1パートにつき3人で2〜3回ずつ重ねている」というある専門家の意見もある。が、正確にはメンバーとレコーディング担当スタッフしかわからない、企業秘密的な扱いとなっている。

また、メンバー全員が作曲ができ、作風もそれぞれ異なっているため、バリエーションの多様さが強みとなっている。

クイーンの音楽の形式は数年毎に変化し、時には大幅な変化もあった。

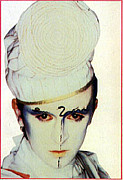

彼らのファーストアルバムである、『戦慄の王女』リリース当時のクイーンは、母国イギリスで、「ロックなのに、曲構成が複雑で、サウンドに小細工が多い。レッド・ツェッペリンやイエスの亜流」などと、メディアから酷評された。化粧をしていたため遅れてきたグラムロックバンドと見られることもあった。また、彼らは、このアルバム制作から発売までに2年近くももたつき、結果、後のフレディがインタビューで述べていたように、レコード契約から1年以上待機させられたため「発売時にはあらゆる意味で、時代遅れになっていた」という。

1974年3月『クイーン II』をリリース。イギリスのメディアの評価はいっこうに変わらなかったが、シングル曲『輝ける7つの海』のヒットもあり、アルバムは全英5位まで上がるヒット作になった。

1974年にフレディによる彼ら初の世界的シングルヒットとなる、『キラー・クイーン』(サードアルバム『シアー・ハート・アタック』からのシングルカット)がリリースされた。翌1975年に初来日。日本でのあまりの歓迎振りは彼らにとっても驚きだったと、後にメンバーがコメントしている。

『オペラ座の夜』は世界的なヒットであり代表曲のひとつ『ボヘミアン・ラプソディ』に象徴される、豪華できらびやかなクイーン独自のサウンドを確立し、アメリカでの知名度も格段に上がった。最高傑作との呼び声も高い。

『華麗なるレース』では、初めてのセルフ・プロデュースとなり、イコライジングを多用する前作までのプロデューサーロイ・トーマス・ベイカー不在のためか、サウンドが多少重たくなっているものの、基本的には『オペラ座の夜』の路線をさらに推し進めた作風となっている。このころまでのクイーンを「第一黄金期」とする声も多い。

『世界に捧ぐ』では、当時の音楽シーンの流れを意識し、サウンド的にはシンプルな方向へ向かい、音楽性の幅を広げると同時にメンバーのソロワークに近い楽曲も収録されると共に、トレードマークの一つであったコーラス・パートの全くない曲(『永遠の翼』など)収録。

『ジャズ』では再びロイ・トーマス・ベイカーを迎え、バラエティに富んだサウンドと楽曲を展開している。プロモーション用に制作された、全裸の女性が自転車レースをするというポスターとプロモーションビデオは物議をかもし、とくにティーンエイジのファンが多かった日本では多くのファンにショックを与えた。

このアルバムのリリース後、ライブ・アルバム『ライヴ・キラーズ』で1970年代を締めくくる形となる。

クイーンのライヴ(1984年、フランクフルト)

『ザ・ゲーム』。 1980年代のポップシーンの変化のためアルバム中心の姿勢から、シングル盤も重要視されるようになる。よって、「アルバムからのシングルカット」という考え方から、「シングルの集合体が、アルバム」といえるような作風に変化してきた。また、サウンドがさらにシンプルになり、大作が減ってゆき、あくまでも彼ら自身が持つ音楽性の範囲で、曲調も時代や周辺のサウンドに迎合してゆく。一方で、フレディ作の「オールディーズ」風味の曲である「愛という名の欲望」、ジョン・ディーコン作のファンクの要素のある「地獄へ道づれ」が世界的にヒットし、「第二黄金期」と呼ばれるに至った。また、この後者のヒットは、「ロック」だけでなく、アメリカでの「ファンク」「ソウル」などといった、ブラックミュージックのチャートでも上位にランクインした。この頃マイケル・ジャクソンとの深い交流があり、「地獄へ道づれ」を彼に提供したが、ジャクソンはクイーン自身による演奏を薦め、結果ヒットに導いた経緯がある。しかしアメリカ受けを狙った曲調に失望し、離れたファンも多かった。ルックス的にも変化が訪れた。「グラムロック」のイメージでアイドル的にデビューした彼らは、ブライアン以外、全員髪を切り、フレディはこの頃から口ひげを生やし、マッチョな雰囲気を強調していくこととなる。

また、その他のサウンド上の特色として(ノイズや効果音程度の使い方に限られてはいるのだが)、このアルバムから、シンセサイザーが導入されていることが挙げられる。さらに加えるならば、初期アルバムに印刷された「ノー・シンセサイザー」といううたい文句の根拠である、ギター・オーケストレーション担当のギタリスト、ブライアン自らシンセサイザー解禁を行ったという事実である。『ザ・ゲーム』制作途中で、映画のサウンドトラック『フラッシュ・ゴードン』の録音が挟まった形となったことが、大きな要因となっている。つまり、それ以前にシングル発売された曲「愛という名の欲望」や「セイブ・ミー」などには、シンセサイザーの導入がなく、サウンドがシンプルになった程度であった。サウンドトラック制作ということで、一般的なクイーンのイメージでもあるギターやコーラスが初期のスタイルに戻ったのと同時に、大々的にサウンドにシンセサイザーが導入された。結果、それ以降のシングル、『プレイ・ザ・ゲーム』『地獄へ道づれ』『夜の天使』『フラッシュゴードン』などには、シンセサイザーが局所で効果的に導入されることとなった。その延長線上に、発表されたデヴィッド・ボウイとの共作『アンダープレッシャー』は、1981年前半に世界的にヒットした。

『ホット・スペース』は、ファンク、ダンスミュージックの要素を更に突き詰めた内容だったため(初期の傾向を望む)ファンや評論家らには、あまり受け入れられず、一時的に多くのファンを失った。どのような音楽にも対応できるメンバーの器用さが、結果として裏目に出て、ファンやリスナーが抱いてきた、それまでのクイーンのイメージとあまりにもかけ離れすぎていたため反発を招いた。

『ザ・ワークス』と『カインド・オブ・マジック』では模索をやめ、ファンが待ち望んでいたような曲を作った。『ワークス』自体は、前作アルバムの延長というよりは、『ゲーム』の延長線上のサウンドといえる。要するに、「前作からの方向転換」というよりは、「軌道修正」である。

また、この頃から、各メンバーのソロ活動も盛んとなり、加えてメンバー間の仲も険悪になっていく。「1985年のライヴエイド出演がなければ、そのまま、本当に解散していたかもしれない」という、多くの評論家の意見や、その後のメンバーのインタビューもある。実際、ライブエイドでのバンドのパフォーマンスは素晴らしく、特にフレディのボーカル・コンディションの良さは、神がかり的とも言えるものであった。

また、楽曲がシングル盤のB面に収録されると、それだけで、A面のヒット曲と対等の著作権料が得られることから、誰の曲を収録するかでメンバー間でもめていた。この時期に至って、ロジャー作の『Radio Ga Ga』が、スマッシュヒットを飛ばし、その結果によって、作曲面で全員が対等となり、『ミラクル』以降での、全曲全員クレジットが実現する。

もう一つの特色として、アメリカ合衆国での人気は下降し始めてくるが、ジョンの『ブレイク・フリー (自由への旅立ち)』が、南米などでヒットし、加えて、南アフリカや東欧諸国などでも、「民衆を勇気づける曲」、「自由へのシンボルとしての曲」と、位置づけられている。

これ以降、「音楽性も広く、クイーンでの活動を通して、ポップ系、バラード系中心のヒット曲が最も多いフレディ」、「ハードロッカーでありながら、かつ、静と動が対等の作風、ライヴやフレディの死の前後の作品集に渡ってのサウンドの中心であり、最も初期のクイーンのイメージを維持しているブライアン」、「リズムバリエーションや、時代を意識したサウンド重視のロジャー」、「ポップ系中心だが、人種や国を超えたヒット曲を出すジョン」といったように、作風としても、その個性が明確になっていく。

『カインド・オブ・マジック』は、元々サウンドトラックとして作られた作品を再録音し、数曲加えることによって作られた。次作アルバムよりは、前作アルバムの発表年に近い。当初の流れとしては、このアルバムのツアーの頃にフレディのエイズ感染が判明し、その直後、バンドの次作アルバム発表まで、ソロ活動が盛んとなるため、「中期」のアルバムとされることが多い。しかし、「ライヴエイド」以降としての音質やサウンドであるという点、作風や円熟味といった点などから判断すると、「後期」に含める方が適切ではないかと判断される。明らかに『ゲーム』から前作アルバムまでとは、サウンドやトーンが異なっている。しかし、「単にプロデューサーの違い」という見解もあり、意見の分かれるところではある。

『ザ・ミラクル』では、出発点であるハードロックに戻った。次作同様、母国イギリスやヨーロッパ各国などでヒットした。楽曲に現れている各人のカラー(「原作曲者が明確」という意味)が強いながらも、パワーと活気のみなぎる収録曲の雰囲気から、「ライヴが近々行われる」と、ファンやマスコミ関係者の間で期待された。しかし、フレディはあっさり否定。ジャケットに象徴されるように、「全曲全員クレジット」が開始されたのだが、そのことも含め、「フレディの病状から死が近い」ことが大きな原因であると、後に明らかになった。ロック色の強いサウンドではあるが、「出発点」といいきれるかは不明。アルバムに収録しきれなかった、CDシングルでのカップリング曲も数曲あり、現在、コレクターズアイテムとなっている。

1991年初頭に、前作からわずか1年あまりで『イニュエンドウ』をリリースしたという事実は、当時ファンを驚かせた。サウンド的には、やや初期に戻ったか、あるいは、ブリティッシュ系ロックバンドをさらに自覚したようなサウンドとなったともいえる。タイトル・ナンバーではスティーヴ・ハウによるアコースティック・ギターソロがフィーチャーされた。メンバー以外のミュージシャンがクイーンのスタジオアルバムでギターを演奏したのはこれが最初で最後である。このアルバムの発表から一年足らずあとの1991年11月24日フレディがエイズによるニューモシスチス肺炎で死去。

前2作に入りきらなかった曲、その後録音された曲、加えて、それだけでは足りない分は、かつてのソロアルバムやそれに近い録音曲などからセレクトされ、1995年にフルアルバム『メイド・イン・ヘヴン』としてリリースされた。クイーンの残ったメンバー(特に、ギタリストのブライアン)が中心となって、演奏の差し替えやサウンドのアレンジなどを行い、フルアルバムとして発表された。

1973年にデビューし、現在までに15枚のオリジナル・アルバム、その他多くのライヴ・アルバムやベスト・アルバムを発表している。

1991年にリードボーカルのフレディ・マーキュリーが死去してからも、残されたメンバーによる「クイーン」名義での活動は断続的に続いており、正式に解散したことはない。また、ベースのジョン・ディーコンが引退してからも、ギターのブライアン・メイとドラムスのロジャー・テイラーの二人がクイーンの名を受け継ぐ形で活動を展開し、2005年からポール・ロジャースと組み「クイーン+ポール・ロジャース」として活動している。

ブライアンとロジャーの在籍していたバンド「スマイル」がクイーンの母体となった。

スマイルは、1969年9月にシングル「Earth」(B面は「Step On Me」)をリリース。これはまったく成功せず、ボーカル兼ベースのティム・スタッフェルが脱退。その後任として、フレディ・マーキュリーが加入。1970年7月12日のライブよりクイーンと名乗り始める。何人かのベーシストが加入と脱退を繰り返し、最終的にメンバーの紹介だがオーディションの形で加入したのが、ジョン・ディーコンであった。1971年2月のことである。

【サウンドの特徴】

エレキギターをダビングすることによって作られる「ギターオーケストレーション」と、フレディ、ブライアン、ロジャーの3人のメンバーが声のパートを重ねることによって作られる、重厚な「オペラ風コーラス」が、特に初期に目立ったサウンド上の特徴といわれている。

そのギターオーケストレーションを生み出す源、ブライアンのハンドメイドギター、「レッド・スペシャル」は、当時100年以上前の暖炉の木から作られたといわれ、各ピックアップに対し独立したオンオフスイッチ、極性を入れ替えるフェイズスイッチ等、今までにないギターの音を作ることに成功した。重量を軽量化し、フィードバック奏法を容易くするための空洞も内部にあるが(ボディに空洞を作るとそこで共鳴する)、これ自体も、独自のサウンド作りに貢献している。

シンセサイザーを用いずにギターオーケストレーションで重厚なサウンドを生み出していることを明示するため、初期のレコードには「ノー・シンセサイザー」というクレジットがなされている。

クイーンのコーラスの録音方法については、「リードボーカルと重複するパートは、他のメンバーがバッキングボーカルをとり、リードボーカルがダブルトラックになったり、コーラスに埋もれてしまうのを防ぐ」、「スタジオ専用のサウンドエフェクターを駆使して音を厚くし、「ハーモナイザー」(エフェクターの項参照)で倍音を加える」などといった、現在常識となっているいくつかの手法以外は、不明な点も多い。「最上パートはロジャーが担当することが多い」といった明確な部分は別として、特にオペラ風コーラスに際しては「1パートにつき3人で2〜3回ずつ重ねている」というある専門家の意見もある。が、正確にはメンバーとレコーディング担当スタッフしかわからない、企業秘密的な扱いとなっている。

また、メンバー全員が作曲ができ、作風もそれぞれ異なっているため、バリエーションの多様さが強みとなっている。

クイーンの音楽の形式は数年毎に変化し、時には大幅な変化もあった。

彼らのファーストアルバムである、『戦慄の王女』リリース当時のクイーンは、母国イギリスで、「ロックなのに、曲構成が複雑で、サウンドに小細工が多い。レッド・ツェッペリンやイエスの亜流」などと、メディアから酷評された。化粧をしていたため遅れてきたグラムロックバンドと見られることもあった。また、彼らは、このアルバム制作から発売までに2年近くももたつき、結果、後のフレディがインタビューで述べていたように、レコード契約から1年以上待機させられたため「発売時にはあらゆる意味で、時代遅れになっていた」という。

1974年3月『クイーン II』をリリース。イギリスのメディアの評価はいっこうに変わらなかったが、シングル曲『輝ける7つの海』のヒットもあり、アルバムは全英5位まで上がるヒット作になった。

1974年にフレディによる彼ら初の世界的シングルヒットとなる、『キラー・クイーン』(サードアルバム『シアー・ハート・アタック』からのシングルカット)がリリースされた。翌1975年に初来日。日本でのあまりの歓迎振りは彼らにとっても驚きだったと、後にメンバーがコメントしている。

『オペラ座の夜』は世界的なヒットであり代表曲のひとつ『ボヘミアン・ラプソディ』に象徴される、豪華できらびやかなクイーン独自のサウンドを確立し、アメリカでの知名度も格段に上がった。最高傑作との呼び声も高い。

『華麗なるレース』では、初めてのセルフ・プロデュースとなり、イコライジングを多用する前作までのプロデューサーロイ・トーマス・ベイカー不在のためか、サウンドが多少重たくなっているものの、基本的には『オペラ座の夜』の路線をさらに推し進めた作風となっている。このころまでのクイーンを「第一黄金期」とする声も多い。

『世界に捧ぐ』では、当時の音楽シーンの流れを意識し、サウンド的にはシンプルな方向へ向かい、音楽性の幅を広げると同時にメンバーのソロワークに近い楽曲も収録されると共に、トレードマークの一つであったコーラス・パートの全くない曲(『永遠の翼』など)収録。

『ジャズ』では再びロイ・トーマス・ベイカーを迎え、バラエティに富んだサウンドと楽曲を展開している。プロモーション用に制作された、全裸の女性が自転車レースをするというポスターとプロモーションビデオは物議をかもし、とくにティーンエイジのファンが多かった日本では多くのファンにショックを与えた。

このアルバムのリリース後、ライブ・アルバム『ライヴ・キラーズ』で1970年代を締めくくる形となる。

クイーンのライヴ(1984年、フランクフルト)

『ザ・ゲーム』。 1980年代のポップシーンの変化のためアルバム中心の姿勢から、シングル盤も重要視されるようになる。よって、「アルバムからのシングルカット」という考え方から、「シングルの集合体が、アルバム」といえるような作風に変化してきた。また、サウンドがさらにシンプルになり、大作が減ってゆき、あくまでも彼ら自身が持つ音楽性の範囲で、曲調も時代や周辺のサウンドに迎合してゆく。一方で、フレディ作の「オールディーズ」風味の曲である「愛という名の欲望」、ジョン・ディーコン作のファンクの要素のある「地獄へ道づれ」が世界的にヒットし、「第二黄金期」と呼ばれるに至った。また、この後者のヒットは、「ロック」だけでなく、アメリカでの「ファンク」「ソウル」などといった、ブラックミュージックのチャートでも上位にランクインした。この頃マイケル・ジャクソンとの深い交流があり、「地獄へ道づれ」を彼に提供したが、ジャクソンはクイーン自身による演奏を薦め、結果ヒットに導いた経緯がある。しかしアメリカ受けを狙った曲調に失望し、離れたファンも多かった。ルックス的にも変化が訪れた。「グラムロック」のイメージでアイドル的にデビューした彼らは、ブライアン以外、全員髪を切り、フレディはこの頃から口ひげを生やし、マッチョな雰囲気を強調していくこととなる。

また、その他のサウンド上の特色として(ノイズや効果音程度の使い方に限られてはいるのだが)、このアルバムから、シンセサイザーが導入されていることが挙げられる。さらに加えるならば、初期アルバムに印刷された「ノー・シンセサイザー」といううたい文句の根拠である、ギター・オーケストレーション担当のギタリスト、ブライアン自らシンセサイザー解禁を行ったという事実である。『ザ・ゲーム』制作途中で、映画のサウンドトラック『フラッシュ・ゴードン』の録音が挟まった形となったことが、大きな要因となっている。つまり、それ以前にシングル発売された曲「愛という名の欲望」や「セイブ・ミー」などには、シンセサイザーの導入がなく、サウンドがシンプルになった程度であった。サウンドトラック制作ということで、一般的なクイーンのイメージでもあるギターやコーラスが初期のスタイルに戻ったのと同時に、大々的にサウンドにシンセサイザーが導入された。結果、それ以降のシングル、『プレイ・ザ・ゲーム』『地獄へ道づれ』『夜の天使』『フラッシュゴードン』などには、シンセサイザーが局所で効果的に導入されることとなった。その延長線上に、発表されたデヴィッド・ボウイとの共作『アンダープレッシャー』は、1981年前半に世界的にヒットした。

『ホット・スペース』は、ファンク、ダンスミュージックの要素を更に突き詰めた内容だったため(初期の傾向を望む)ファンや評論家らには、あまり受け入れられず、一時的に多くのファンを失った。どのような音楽にも対応できるメンバーの器用さが、結果として裏目に出て、ファンやリスナーが抱いてきた、それまでのクイーンのイメージとあまりにもかけ離れすぎていたため反発を招いた。

『ザ・ワークス』と『カインド・オブ・マジック』では模索をやめ、ファンが待ち望んでいたような曲を作った。『ワークス』自体は、前作アルバムの延長というよりは、『ゲーム』の延長線上のサウンドといえる。要するに、「前作からの方向転換」というよりは、「軌道修正」である。

また、この頃から、各メンバーのソロ活動も盛んとなり、加えてメンバー間の仲も険悪になっていく。「1985年のライヴエイド出演がなければ、そのまま、本当に解散していたかもしれない」という、多くの評論家の意見や、その後のメンバーのインタビューもある。実際、ライブエイドでのバンドのパフォーマンスは素晴らしく、特にフレディのボーカル・コンディションの良さは、神がかり的とも言えるものであった。

また、楽曲がシングル盤のB面に収録されると、それだけで、A面のヒット曲と対等の著作権料が得られることから、誰の曲を収録するかでメンバー間でもめていた。この時期に至って、ロジャー作の『Radio Ga Ga』が、スマッシュヒットを飛ばし、その結果によって、作曲面で全員が対等となり、『ミラクル』以降での、全曲全員クレジットが実現する。

もう一つの特色として、アメリカ合衆国での人気は下降し始めてくるが、ジョンの『ブレイク・フリー (自由への旅立ち)』が、南米などでヒットし、加えて、南アフリカや東欧諸国などでも、「民衆を勇気づける曲」、「自由へのシンボルとしての曲」と、位置づけられている。

これ以降、「音楽性も広く、クイーンでの活動を通して、ポップ系、バラード系中心のヒット曲が最も多いフレディ」、「ハードロッカーでありながら、かつ、静と動が対等の作風、ライヴやフレディの死の前後の作品集に渡ってのサウンドの中心であり、最も初期のクイーンのイメージを維持しているブライアン」、「リズムバリエーションや、時代を意識したサウンド重視のロジャー」、「ポップ系中心だが、人種や国を超えたヒット曲を出すジョン」といったように、作風としても、その個性が明確になっていく。

『カインド・オブ・マジック』は、元々サウンドトラックとして作られた作品を再録音し、数曲加えることによって作られた。次作アルバムよりは、前作アルバムの発表年に近い。当初の流れとしては、このアルバムのツアーの頃にフレディのエイズ感染が判明し、その直後、バンドの次作アルバム発表まで、ソロ活動が盛んとなるため、「中期」のアルバムとされることが多い。しかし、「ライヴエイド」以降としての音質やサウンドであるという点、作風や円熟味といった点などから判断すると、「後期」に含める方が適切ではないかと判断される。明らかに『ゲーム』から前作アルバムまでとは、サウンドやトーンが異なっている。しかし、「単にプロデューサーの違い」という見解もあり、意見の分かれるところではある。

『ザ・ミラクル』では、出発点であるハードロックに戻った。次作同様、母国イギリスやヨーロッパ各国などでヒットした。楽曲に現れている各人のカラー(「原作曲者が明確」という意味)が強いながらも、パワーと活気のみなぎる収録曲の雰囲気から、「ライヴが近々行われる」と、ファンやマスコミ関係者の間で期待された。しかし、フレディはあっさり否定。ジャケットに象徴されるように、「全曲全員クレジット」が開始されたのだが、そのことも含め、「フレディの病状から死が近い」ことが大きな原因であると、後に明らかになった。ロック色の強いサウンドではあるが、「出発点」といいきれるかは不明。アルバムに収録しきれなかった、CDシングルでのカップリング曲も数曲あり、現在、コレクターズアイテムとなっている。

1991年初頭に、前作からわずか1年あまりで『イニュエンドウ』をリリースしたという事実は、当時ファンを驚かせた。サウンド的には、やや初期に戻ったか、あるいは、ブリティッシュ系ロックバンドをさらに自覚したようなサウンドとなったともいえる。タイトル・ナンバーではスティーヴ・ハウによるアコースティック・ギターソロがフィーチャーされた。メンバー以外のミュージシャンがクイーンのスタジオアルバムでギターを演奏したのはこれが最初で最後である。このアルバムの発表から一年足らずあとの1991年11月24日フレディがエイズによるニューモシスチス肺炎で死去。

前2作に入りきらなかった曲、その後録音された曲、加えて、それだけでは足りない分は、かつてのソロアルバムやそれに近い録音曲などからセレクトされ、1995年にフルアルバム『メイド・イン・ヘヴン』としてリリースされた。クイーンの残ったメンバー(特に、ギタリストのブライアン)が中心となって、演奏の差し替えやサウンドのアレンジなどを行い、フルアルバムとして発表された。

|

|

|

|

|

|

|

|

音楽図鑑〜After the 80's 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

音楽図鑑〜After the 80'sのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90018人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208281人

- 3位

- 暮らしを楽しむ

- 75470人