都 伝内(みやこ でんない) Dennai Miyako

生年: 生没年不詳

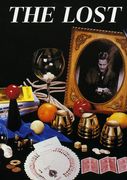

江戸前期の江戸都伝内座の座元。明暦3(1657)年以前に神田明神地内で放下(大道芸のひとつで手品や曲芸などを行う)の興行を始め,やがて堺町(日本橋芳町・人形町)で野郎歌舞伎を興行するようになる。寛文1(1661)年,座内が分裂し古伝内座と新伝内座に分立したといわれているが,別に万治1(1658)年ごろ上方から放下師が下り都伝内と称したため,これを新伝内,すでに江戸にあったものを古伝内と称し区別したという説もある。古伝内の子孫と称する者が寛政5(1793)年中村座の控櫓(興行の代行者)として興行,また文化14(1817)年には市村座の控櫓桐座の代わりとして興行している。

(今西晶子)

http://

生年: 生没年不詳

江戸前期の江戸都伝内座の座元。明暦3(1657)年以前に神田明神地内で放下(大道芸のひとつで手品や曲芸などを行う)の興行を始め,やがて堺町(日本橋芳町・人形町)で野郎歌舞伎を興行するようになる。寛文1(1661)年,座内が分裂し古伝内座と新伝内座に分立したといわれているが,別に万治1(1658)年ごろ上方から放下師が下り都伝内と称したため,これを新伝内,すでに江戸にあったものを古伝内と称し区別したという説もある。古伝内の子孫と称する者が寛政5(1793)年中村座の控櫓(興行の代行者)として興行,また文化14(1817)年には市村座の控櫓桐座の代わりとして興行している。

(今西晶子)

http://

|

|

|

|

コメント(5)

文化14年(1817年)には、その前年に3度目の破綻で休座した市村座に代わって代興行をしていた桐座が1年足らずでやはり破綻するという局面を迎えていた。その結果市村座の代興行権は桐座を経て都座によって代行されるという変則的事態となったが、その翌年にはなんとその都座もまた破綻してしまうのである。残る河原崎座はこのときすでに3度目の破綻で休座した森田座に代わって櫓をあげていた。そこで市村座座元の十一代目市村羽左衛門は都座座元の都伝内と図って、新たに第4の代興行主を仕立て上げるという窮余の策をひねり出す。白羽の矢が立ったのは、神田明神の宮地芝居の座元の名跡「玉川彦十郎」を預っていた薬舗・三臓園の主人だった。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E4%B8%89%E5%BA%A7

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E4%B8%89%E5%BA%A7

寛永11年(1634)京都から下ってきた村山又三郎が村山座を開きます。

寛永19年(1643)山村小兵衛が山村座を開きます。

慶安元年(1648)河原崎権之助が河原崎座を開きます。

万治3年(1660)森田太郎兵衛が森田座を開きます。

なおこの時点で彦作座は消滅しており、また村山又三郎も死去し息子もなく、村山座の興行権を手にしていた市村宇左衛門が村山家を相続して興行を行いました。この他松田日向太夫座、都伝内座もありました。ただこの二つは弱小劇団で実際は合併興行をしているような状況でした。ここに役者の移籍騒動等があり都伝内座は二つに分かれます。元の都伝内座が古伝内座。新しいのが新伝内座。しかし所詮は弱体なためいずれも市村宇左衛門に吸収され、また名前も村山座から市村座と変えました。

寛文3年(1663)さらに後継者のいなかった河原崎座を森田座が吸収。

こうして後継者が途絶えたり吸収合併を繰り返しながら結局延宝年間に残ったのが江戸四座です。

正徳4年(1714)江島生島事件で山村座が廃絶され江戸三座になります。

なおこの間、女歌舞伎を興行していた桐大蔵の子孫や、能舞を興行していた河原崎権之助の子孫(三世権之助)、都伝内が歌舞伎興行を願いでていますが、幕府(というより芝居町の管轄である町奉行)は新規の劇場開設を一切認めません。(操り浄瑠璃や、寺社奉行の管轄である宮芝居(小芝居)は別です。それ以外の申請は有無をいわさず却下です。)既得権益の保護とも言えますが、幕府の緊縮政策に乗っ取った芝居町そのものの活性化を阻止したものと言えます。

享保19年(1734)資金繰りに窮した森田座が倒産。そうなると木挽町の存亡に関わってきます。町民は幕府に再興を嘆願しましたが町奉行としても体面上新規の劇場増設は許可することはできず却下。そこで町民は再度森田座再興の折りには森田座に興行権を返してくれるよう嘆願をし直します。今がチャンスと思ったのか河原崎権之助、都伝内、桐大内蔵の3名が芝居興行を認める訴訟をおこします。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1237802437

寛永19年(1643)山村小兵衛が山村座を開きます。

慶安元年(1648)河原崎権之助が河原崎座を開きます。

万治3年(1660)森田太郎兵衛が森田座を開きます。

なおこの時点で彦作座は消滅しており、また村山又三郎も死去し息子もなく、村山座の興行権を手にしていた市村宇左衛門が村山家を相続して興行を行いました。この他松田日向太夫座、都伝内座もありました。ただこの二つは弱小劇団で実際は合併興行をしているような状況でした。ここに役者の移籍騒動等があり都伝内座は二つに分かれます。元の都伝内座が古伝内座。新しいのが新伝内座。しかし所詮は弱体なためいずれも市村宇左衛門に吸収され、また名前も村山座から市村座と変えました。

寛文3年(1663)さらに後継者のいなかった河原崎座を森田座が吸収。

こうして後継者が途絶えたり吸収合併を繰り返しながら結局延宝年間に残ったのが江戸四座です。

正徳4年(1714)江島生島事件で山村座が廃絶され江戸三座になります。

なおこの間、女歌舞伎を興行していた桐大蔵の子孫や、能舞を興行していた河原崎権之助の子孫(三世権之助)、都伝内が歌舞伎興行を願いでていますが、幕府(というより芝居町の管轄である町奉行)は新規の劇場開設を一切認めません。(操り浄瑠璃や、寺社奉行の管轄である宮芝居(小芝居)は別です。それ以外の申請は有無をいわさず却下です。)既得権益の保護とも言えますが、幕府の緊縮政策に乗っ取った芝居町そのものの活性化を阻止したものと言えます。

享保19年(1734)資金繰りに窮した森田座が倒産。そうなると木挽町の存亡に関わってきます。町民は幕府に再興を嘆願しましたが町奉行としても体面上新規の劇場増設は許可することはできず却下。そこで町民は再度森田座再興の折りには森田座に興行権を返してくれるよう嘆願をし直します。今がチャンスと思ったのか河原崎権之助、都伝内、桐大内蔵の3名が芝居興行を認める訴訟をおこします。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1237802437

みやこざ

江戸の劇場。江戸初期に放下師(ほうかし)久三郎が堺町へ移り都伝内(みやこでんない)と名を改めて興行を行った。その後,万治(1658‐61)ころ上方から放下師が下って都伝内と称したため,前者を古(いにしえ)伝内と呼ぶようになったという。新伝内も元禄(1688‐1704)初年に絶えたが,1793年(寛政5)中村座が休座のとき,古伝内の子孫と称する都伝内が控櫓(ひかえやぐら)として興行を行った。また1817年(文化14)にも市村座の控櫓桐座が不振のため都座がかわって興行した。都座については,新古都伝内の経歴が不明瞭であるとともに,興行権の問題が複雑で,まだ不明な点が多い。なお,京都にある都万太夫座も都座と称した。

http://wikimatome.com/wiki/%E9%83%BD%E5%BA%A7

江戸の劇場。江戸初期に放下師(ほうかし)久三郎が堺町へ移り都伝内(みやこでんない)と名を改めて興行を行った。その後,万治(1658‐61)ころ上方から放下師が下って都伝内と称したため,前者を古(いにしえ)伝内と呼ぶようになったという。新伝内も元禄(1688‐1704)初年に絶えたが,1793年(寛政5)中村座が休座のとき,古伝内の子孫と称する都伝内が控櫓(ひかえやぐら)として興行を行った。また1817年(文化14)にも市村座の控櫓桐座が不振のため都座がかわって興行した。都座については,新古都伝内の経歴が不明瞭であるとともに,興行権の問題が複雑で,まだ不明な点が多い。なお,京都にある都万太夫座も都座と称した。

http://wikimatome.com/wiki/%E9%83%BD%E5%BA%A7

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシックマジック研究 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-