|

|

|

|

コメント(19)

今さらですがちょっと考えてみました。

といっても、2:さざなみ みさき さんが挙げた項目にほぼ賛同、

という形ですが。

自分の記憶にある限りでは、やはり予算をあまりかけたくない路線

(と僕が勝手に想像しているだけですが)

にはあまりクロスポイントは使われていませんね。

同じく2:でさざなみさんが書かれていた「以前の東急大井町線」も、

東急電鉄からすれば開発の優先度は東横・新玉/田園に続いて

3番目だろうと想像しています。

また、当時はそれ以上に優先度が低かった(と思いこんでいる)

南北線開通前の目蒲線目黒駅もシングル×2だったはずですし、

池上線五反田駅(大崎広小路駅?)もシングル×2ですよね。

それから、やはり乗り心地(振動)の差は大きいと思います。

これは、本線を引き込み線などが横切る場合に

切り替え可能なクロスを使用していることからも

容易に想像のつく問題だと思います。

そういうわけで、

むしろクロスポイントは「場所がない時の逃げ道」

なのかなぁ、と想像してしまうのです。

場所さえ確保できれば、

故障率はあきらかにシングル×2の方が低いですし、

クロス部の予備在庫も必要ありません

(ポイントは共通だし、中間部は切り出せばよい)

ので。

といっても、2:さざなみ みさき さんが挙げた項目にほぼ賛同、

という形ですが。

自分の記憶にある限りでは、やはり予算をあまりかけたくない路線

(と僕が勝手に想像しているだけですが)

にはあまりクロスポイントは使われていませんね。

同じく2:でさざなみさんが書かれていた「以前の東急大井町線」も、

東急電鉄からすれば開発の優先度は東横・新玉/田園に続いて

3番目だろうと想像しています。

また、当時はそれ以上に優先度が低かった(と思いこんでいる)

南北線開通前の目蒲線目黒駅もシングル×2だったはずですし、

池上線五反田駅(大崎広小路駅?)もシングル×2ですよね。

それから、やはり乗り心地(振動)の差は大きいと思います。

これは、本線を引き込み線などが横切る場合に

切り替え可能なクロスを使用していることからも

容易に想像のつく問題だと思います。

そういうわけで、

むしろクロスポイントは「場所がない時の逃げ道」

なのかなぁ、と想像してしまうのです。

場所さえ確保できれば、

故障率はあきらかにシングル×2の方が低いですし、

クロス部の予備在庫も必要ありません

(ポイントは共通だし、中間部は切り出せばよい)

ので。

>9: ondyさん

いい質問です!(^o^

答えとしては、Y字ポイントの記述については、

描き方によって異なる、ということになります(^^;;

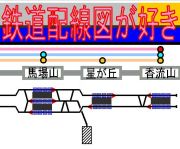

たとえば管理者のさざなみ みさきさんや僕の配線図は、

知りうる限り「どちら側が本線でどちら側が分岐か」を

分かるように描いてあります。

(ここで言う「本線」とは、

例えばもっとも一般的なポイントでの直線の側を指します。

さざなみ みさきさんの言葉をお借りすると、

「通過するときに揺れを感じる」方が分岐側、ということになります)

このような配線図では、Y字ポイントはどちらも角度を持って

枝分かれするように描かれているので区別が可能です。

一方で、長いホームに短い編成が停車するときの停車位置や、

単線区間における信号機の設置位置などにこだわった配線図、

単に線路の接続状況を分かりやすく示した配線図も

このコミュにアップされています。

どちらがいい、ということはなくて、

描いた人がどのように描きたかったか、というだけです。

長い割に大した答えになっていませんが(^^;

いい質問です!(^o^

答えとしては、Y字ポイントの記述については、

描き方によって異なる、ということになります(^^;;

たとえば管理者のさざなみ みさきさんや僕の配線図は、

知りうる限り「どちら側が本線でどちら側が分岐か」を

分かるように描いてあります。

(ここで言う「本線」とは、

例えばもっとも一般的なポイントでの直線の側を指します。

さざなみ みさきさんの言葉をお借りすると、

「通過するときに揺れを感じる」方が分岐側、ということになります)

このような配線図では、Y字ポイントはどちらも角度を持って

枝分かれするように描かれているので区別が可能です。

一方で、長いホームに短い編成が停車するときの停車位置や、

単線区間における信号機の設置位置などにこだわった配線図、

単に線路の接続状況を分かりやすく示した配線図も

このコミュにアップされています。

どちらがいい、ということはなくて、

描いた人がどのように描きたかったか、というだけです。

長い割に大した答えになっていませんが(^^;

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

鉄道線路配線図が好き 更新情報

-

最新のイベント

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

鉄道線路配線図が好きのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90063人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208309人

- 3位

- 酒好き

- 170692人