演者の上着の裏に縫い付けられた大きな袋の事。

英国のマジシャンであるハロルド・コンデン(Harold Comden)によって考案されたという事が1946年のビクター・ファレリ氏の『コンビンシングコインマジック』という本の中に記されている。

演者はコイン、ボールなどの品物を秘かにトピットに投げ込む事によって消失、又は変化したように見せることが可能になった。

ステージなどでは燕尾服に装着するテールトピットがある。

これも様々な品物を消失、又は変化させる事が出来る。

トピット自体は案全ピンなどで上着に留める事は可能ではあるが、それをレパートリーにしているマジシャンはきちんと仕立てている。

しかし、これらを作り上げるためには単にマジックの知識だけではなく、仕立ての知識も必要となる。

その両方を兼ね備えたスペシャリストとしてリン・ヘイリー(Lynn Healy)女史がいる。

トピット自体はマニピュレーションを得意としているマジシャンばかりではなくピックポケット、すなわちスリの芸の人々にもそのスリとった品物を素早く上着にしまうために愛用された。

トピット自体が世界的にヒットしたのは、ダベンポートによって売り出され、パトリック・ペイジ(Patrick Page)師の実演と師の本(The Topit Handbook)によってであろう。

名人フレッド・カップスもトピットの名手であり、様々なマジシャンによってその応用が研究された。

特にマイケル・アマーによるオープントピットの概念はその後のクロースアップにおけるトピットを変え、現在ではカール・クロウティエなどに受け継がれている。

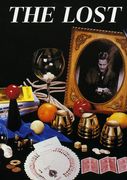

フレッド・カップス

http://

英国のマジシャンであるハロルド・コンデン(Harold Comden)によって考案されたという事が1946年のビクター・ファレリ氏の『コンビンシングコインマジック』という本の中に記されている。

演者はコイン、ボールなどの品物を秘かにトピットに投げ込む事によって消失、又は変化したように見せることが可能になった。

ステージなどでは燕尾服に装着するテールトピットがある。

これも様々な品物を消失、又は変化させる事が出来る。

トピット自体は案全ピンなどで上着に留める事は可能ではあるが、それをレパートリーにしているマジシャンはきちんと仕立てている。

しかし、これらを作り上げるためには単にマジックの知識だけではなく、仕立ての知識も必要となる。

その両方を兼ね備えたスペシャリストとしてリン・ヘイリー(Lynn Healy)女史がいる。

トピット自体はマニピュレーションを得意としているマジシャンばかりではなくピックポケット、すなわちスリの芸の人々にもそのスリとった品物を素早く上着にしまうために愛用された。

トピット自体が世界的にヒットしたのは、ダベンポートによって売り出され、パトリック・ペイジ(Patrick Page)師の実演と師の本(The Topit Handbook)によってであろう。

名人フレッド・カップスもトピットの名手であり、様々なマジシャンによってその応用が研究された。

特にマイケル・アマーによるオープントピットの概念はその後のクロースアップにおけるトピットを変え、現在ではカール・クロウティエなどに受け継がれている。

フレッド・カップス

http://

|

|

|

|

コメント(24)

>それはクライマックスにからむ消失に使われる傾向があるからなのでしょうか・・・・?

私なんかの世代になるとトピットといえばアマーかと思います。

アマーが天才的だったのは、決して単にダイレクトにトピットを使わなかった事なのだと思います。

私自身が特に気に入っているのは、スコッティ・ヨークのヒンバーズレザードデックです。

この作品はアマーのトピットビデオの最後に収められており、実演の際にはもっとも不思議なマジックでした。

当時実際の演技を見て、まさかトピットを使っているとは思いませんでした。

あるいは、アマーのボトルプロダクション、これもトピットビデオにおいて解説されていましたが、やはり、知っていてもびっくりしました。

これもまさか、トピットを使っているとは思えない現象だと思います。

あまり知られてはいませんが、ジョー・ギバン師もトピットの使い方が上手だなあ、と思いました。

3枚のコインが縦に重ねた3つのガラスコップにそれぞれが貫通する、という大変ビジュアルなものです。

貫通現象に気を取られてしまうのですが、考えてみれば実際に放り投げられたコインは消失しているのでとても不思議でした。

全く違う現象を引き起こす事によってトピット臭さを消す事に成功した一例でしょう。

私なんかの世代になるとトピットといえばアマーかと思います。

アマーが天才的だったのは、決して単にダイレクトにトピットを使わなかった事なのだと思います。

私自身が特に気に入っているのは、スコッティ・ヨークのヒンバーズレザードデックです。

この作品はアマーのトピットビデオの最後に収められており、実演の際にはもっとも不思議なマジックでした。

当時実際の演技を見て、まさかトピットを使っているとは思いませんでした。

あるいは、アマーのボトルプロダクション、これもトピットビデオにおいて解説されていましたが、やはり、知っていてもびっくりしました。

これもまさか、トピットを使っているとは思えない現象だと思います。

あまり知られてはいませんが、ジョー・ギバン師もトピットの使い方が上手だなあ、と思いました。

3枚のコインが縦に重ねた3つのガラスコップにそれぞれが貫通する、という大変ビジュアルなものです。

貫通現象に気を取られてしまうのですが、考えてみれば実際に放り投げられたコインは消失しているのでとても不思議でした。

全く違う現象を引き起こす事によってトピット臭さを消す事に成功した一例でしょう。

コウスケさんへ

カップスのトピック立てました。ぜひ続きを書いていただけないでしょうか?

焼肉屋で何があったんですか? 凄そうですね。

トリック・ユニバースさんへ

ロス・バートラムもネクタイサーバント愛用者だったのでしょうか? 初耳です。

>客から見て何の手がかりもないトリック(まったく見破れないような。)・・・というものを不親切に感じるのです。

確かに。

じつはトピットに限らず完璧なスリービング、完璧なパス、完璧なラッピング、完璧なフォールスシャッフル…、関係者が気がつかないほど完璧を目指しながら、実際に関係者が気がつかなければ評価されない、という矛盾を抱えています。

スティングさんへ

カップスのトピックを立てました。もしよろしければ当時の模様、内容などを教えていただけないでしょうか?

カップスのトピック立てました。ぜひ続きを書いていただけないでしょうか?

焼肉屋で何があったんですか? 凄そうですね。

トリック・ユニバースさんへ

ロス・バートラムもネクタイサーバント愛用者だったのでしょうか? 初耳です。

>客から見て何の手がかりもないトリック(まったく見破れないような。)・・・というものを不親切に感じるのです。

確かに。

じつはトピットに限らず完璧なスリービング、完璧なパス、完璧なラッピング、完璧なフォールスシャッフル…、関係者が気がつかないほど完璧を目指しながら、実際に関係者が気がつかなければ評価されない、という矛盾を抱えています。

スティングさんへ

カップスのトピックを立てました。もしよろしければ当時の模様、内容などを教えていただけないでしょうか?

>マイケルアマーがなぜ3枚をベストと考えたのか読んでみたいです。

トピットブックを読んでも、その理由が全く書かれていません。

しかも3枚のコインを使うトリックはそれだけなのです。

あとのコインマジックのほとんどがやはり4枚コインのマジックなのです。

実際アマーが得意にしていたコインマジックは4枚コインでした。

ところが、アマーのオリジナルコインマジックの一つ『コインスルーシルク』は3枚コインです。おそらくこの作品を編み出した頃からその考え方が生まれた可能性があります。

>最近は・・・ ワンダラー(銀貨)=三枚

これはやはりクリス・ケナー師のコインマジックが大流行したせいでしょう。しかし、ケナー以前からこういう3枚コインのマジックはアマーを含め様々なマジシャンが行っていました。

トピットブックを読んでも、その理由が全く書かれていません。

しかも3枚のコインを使うトリックはそれだけなのです。

あとのコインマジックのほとんどがやはり4枚コインのマジックなのです。

実際アマーが得意にしていたコインマジックは4枚コインでした。

ところが、アマーのオリジナルコインマジックの一つ『コインスルーシルク』は3枚コインです。おそらくこの作品を編み出した頃からその考え方が生まれた可能性があります。

>最近は・・・ ワンダラー(銀貨)=三枚

これはやはりクリス・ケナー師のコインマジックが大流行したせいでしょう。しかし、ケナー以前からこういう3枚コインのマジックはアマーを含め様々なマジシャンが行っていました。

Dr. Kangさんへ

Rouisさんへ

生のアマーのオープントピットを見た、というのは貴重な体験です。トピット研究にきっと役立つことと思います。

アマー曰くは旧来のカップスが行っていたトピットのことをトラディショナルトピットと呼んでいました。

考えてみれば、カップスはこのトラディショナルトピットの名手というだけではなく、燕尾服におけるテールトピットの名手でもあります。

通常のステージアクトにおいても巧みにこのトピットを利用しています。

チャニングポロックも使用していたことから考えると1950年代にはテールトピットがマジシャンによって利用されていたと考えられます。ニワトリが先か卵が先かのように、テールトピットが先か、トラディショナルトピットが先か、という事です。

普通に考えるとテールトピットが先かと思っていましたが、こうして調べていくとトラディショナルトピットが先かな、とも思ってしまいます。

後年になってトミー・ワンダー師がテールトピットの秘密を知りたかったが、誰も教えてくれなかったし、解説もなかったことをレクチャーノートで述解していました。

ワンダー師はその為に独自のテールトピットを考案しています。

Rouisさんへ

生のアマーのオープントピットを見た、というのは貴重な体験です。トピット研究にきっと役立つことと思います。

アマー曰くは旧来のカップスが行っていたトピットのことをトラディショナルトピットと呼んでいました。

考えてみれば、カップスはこのトラディショナルトピットの名手というだけではなく、燕尾服におけるテールトピットの名手でもあります。

通常のステージアクトにおいても巧みにこのトピットを利用しています。

チャニングポロックも使用していたことから考えると1950年代にはテールトピットがマジシャンによって利用されていたと考えられます。ニワトリが先か卵が先かのように、テールトピットが先か、トラディショナルトピットが先か、という事です。

普通に考えるとテールトピットが先かと思っていましたが、こうして調べていくとトラディショナルトピットが先かな、とも思ってしまいます。

後年になってトミー・ワンダー師がテールトピットの秘密を知りたかったが、誰も教えてくれなかったし、解説もなかったことをレクチャーノートで述解していました。

ワンダー師はその為に独自のテールトピットを考案しています。

トピットに関するおじいさんの思い出話です。

1973年ロンドンに行きパトリックページの店に行きました。ちょうどパトリックページがいていろいろと見せてくれました。最後に彼はカードをファンにして閉じたトタンにデックが完全に消えていました。次に、ビリヤードボールを手に平に置きワイングラスをそのボールの上にかぶせ、タバコの煙をグラスの中に吹き込みました。ワイングラスを持ち上げるとボールは跡形もなく消えていました。

終わると何も言わずに店の奥に行きました。一緒になったフランス人のマジシャンと二人で「あれは何だ」と話をしていると、奥からパトリックページが出てきました。二人とも「さっきやったトリックのネタは売っているのか」と聞きました。「もちろん」「ぜひ買いたい」と言うと、彼は両手を後ろに回し、ズボンの両方の後ろポケットからセロファンにくるまれた黒い布を取り出し、カウンターの上においた。なぜズボンのポケットからと思い「われわれがどうして買うと思ったのかというと「これまでまマジシャンが来て私の演技を見て買わなかった人は一人もいない」いったん店の奥に消えたのはポケットにトピットを入れるためでした。恐れ入りました。

1973年ロンドンに行きパトリックページの店に行きました。ちょうどパトリックページがいていろいろと見せてくれました。最後に彼はカードをファンにして閉じたトタンにデックが完全に消えていました。次に、ビリヤードボールを手に平に置きワイングラスをそのボールの上にかぶせ、タバコの煙をグラスの中に吹き込みました。ワイングラスを持ち上げるとボールは跡形もなく消えていました。

終わると何も言わずに店の奥に行きました。一緒になったフランス人のマジシャンと二人で「あれは何だ」と話をしていると、奥からパトリックページが出てきました。二人とも「さっきやったトリックのネタは売っているのか」と聞きました。「もちろん」「ぜひ買いたい」と言うと、彼は両手を後ろに回し、ズボンの両方の後ろポケットからセロファンにくるまれた黒い布を取り出し、カウンターの上においた。なぜズボンのポケットからと思い「われわれがどうして買うと思ったのかというと「これまでまマジシャンが来て私の演技を見て買わなかった人は一人もいない」いったん店の奥に消えたのはポケットにトピットを入れるためでした。恐れ入りました。

名手パトリックペイジとサルバノには共通点があります。

サルバノもペイジの名前を出していましたので彼からの影響は大きかったのではないでしょうか。両氏ともボールの消失がとても見事です。

マイケル・アマーのトピットムーブとサルバノには決定的な違いがあります。

あえて言うならばクロースアップマジシャンとステージマジシャンの違いでしょうか。

と言ってもどちらが良い、ということではなく、それぞれのマジックに対する根幹となる考えの違い、と言えるのではないかと思います。

それは、アマーがほとんど身体を動かさないことにこだわったのに対し、サルバノは、逆に身体を動かすことでムーブをナチュラルに成立させたことです。

もう一つは、アマーの使い方は基本的にダイレクトに消失させますが、サルバノの場合は、恐ろしいくらいに間をおきます。トピットの存在を知っている人でさえ、いったいいつ使われたのか、気がつかなかったほどです。

面白いことにペイジ氏は現在でも自身のトラディショナルトピットを用いていますが、サルバノ氏はアマーのオープントピットを使っていることでしょう。しかもそのオープントピット、どうやらカール・クローティエに教えてもらったようなのです。

サルバノもペイジの名前を出していましたので彼からの影響は大きかったのではないでしょうか。両氏ともボールの消失がとても見事です。

マイケル・アマーのトピットムーブとサルバノには決定的な違いがあります。

あえて言うならばクロースアップマジシャンとステージマジシャンの違いでしょうか。

と言ってもどちらが良い、ということではなく、それぞれのマジックに対する根幹となる考えの違い、と言えるのではないかと思います。

それは、アマーがほとんど身体を動かさないことにこだわったのに対し、サルバノは、逆に身体を動かすことでムーブをナチュラルに成立させたことです。

もう一つは、アマーの使い方は基本的にダイレクトに消失させますが、サルバノの場合は、恐ろしいくらいに間をおきます。トピットの存在を知っている人でさえ、いったいいつ使われたのか、気がつかなかったほどです。

面白いことにペイジ氏は現在でも自身のトラディショナルトピットを用いていますが、サルバノ氏はアマーのオープントピットを使っていることでしょう。しかもそのオープントピット、どうやらカール・クローティエに教えてもらったようなのです。

のんちゃんさんへ

初めて知りました。NUVAVISH、いずれお目にかかることがあるのでしょうね。

最近ではボイトコ師の普通の上着で出来るトピットシステムなども販売されていますね。

15年ほど前にレイバンが登場したとき、上着を使わないトピットとして多いに注目されました。でも実際にきちんと使用している人をほとんど見たことがありません。

ま、そういう点ではトピットも同様ですけどね。

サルバノ師が何度も強調しているのは、トピットはマジックではない、ただの道具にすぎないのだ。ということです。

たぶん、そのNUVAVISHにしてもレイバンにしてもトピットにしても、大切なのはどう使うか、なんだと思います。

初めて知りました。NUVAVISH、いずれお目にかかることがあるのでしょうね。

最近ではボイトコ師の普通の上着で出来るトピットシステムなども販売されていますね。

15年ほど前にレイバンが登場したとき、上着を使わないトピットとして多いに注目されました。でも実際にきちんと使用している人をほとんど見たことがありません。

ま、そういう点ではトピットも同様ですけどね。

サルバノ師が何度も強調しているのは、トピットはマジックではない、ただの道具にすぎないのだ。ということです。

たぶん、そのNUVAVISHにしてもレイバンにしてもトピットにしても、大切なのはどう使うか、なんだと思います。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシックマジック研究 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-