- 詳細 2023年9月29日 01:37更新

-

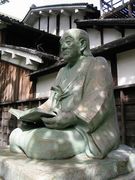

【緒方洪庵】

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

文化7年7月14日(1810年8月13日) - 文久3年6月10日(1863年7月25日))江戸時代末期の蘭学医、蘭学者。諱は章、字は公裁、号を洪庵の他に適々斎・華陰と称する。

備中国足守藩士・佐伯瀬左衛門の3男として足守(現・岡山県岡山市足守)に生まれる。

文政8年(1825年)大坂蔵屋敷留守居役となった父と共に大坂に出る。

文政9年(1826年)中天游の私塾「思々斎塾」にて4年間、蘭学を学ぶ。

天保2年(1831年)江戸へ出て坪井信道に学び、さらに宇田川玄真にも学んだ。

天保7年(1836年)長崎へ遊学しオランダ人医師ニーマンのもとで医学を学ぶ。この頃から緒方洪庵と名乗ったようである。

天保9年(1838年)大坂に帰り、瓦町(現・大阪市中央区瓦町)で医業を開業する。同時に蘭学塾「適々斎塾(適塾)」を開く。同年、天游門下の先輩・億川百記の娘・八重と結婚。のち6男7女をもうける。

弘化2年(1845年)過書町(現・大阪市中央区北浜)の商家を購入し適塾を移転。移転の理由は洪庵の名声がすこぶる高くなり、門下生も日々増え瓦町の塾では手狭となった為である。

嘉永2年(1849年)古手町(現・大阪市中央区道修町)に「除痘館」を開き、牛痘種痘法による種痘を始める。

嘉永3年(1850年)郷里の足守藩より要請があり「足守除痘館」を開き種痘を施した。

文久2年(1862年)幕府の度重なる要請により奥医師兼西洋医学所頭取として、江戸に出仕する。

文久3年(1863年)江戸の医学所頭取役宅で突然喀血し窒息により死去。享年54(数え年)。

洪庵の功績として、適塾から福澤諭吉、大鳥圭介、橋本左内、大村益次郎、長与専斎、佐野常民、高松凌雲など、幕末から明治維新にかけて活躍した多くの人材を輩出した。

また、日本最初の病理学書『病学通論』を著した。種痘を広め天然痘の予防に尽力。安政5年(1858年)のコレラ流行に際しては『虎狼痢治準』と題した治療手引き書を出版し医師に配布するなど日本医学の近代化に努めた。

洪庵の人柄は温厚でおよそ人を怒ったことが無かったという。

また、洪庵には次のようなエピソードがある。福澤諭吉が適塾に入塾していた時に腸チフスを患った。中津藩大坂蔵屋敷で療養していた折に、洪庵が彼を手厚く看病し治癒した。諭吉はこれを終生忘れなかったそうである。このように他人を思いやり、面倒見の良い一面もあった。

【関連リンク】

■大阪大学/適塾

http://www.osa ka-u.ac .jp/jp/ annai/a bout/te kijuku/ index.h tml