【2013年9月11日 兵庫県立大学】

兵庫県立大学西はりま天文台の「なゆた望遠鏡」による観測で、特定の色で見たオリオン座の1等星ベテルギウスがこれまでの2〜3倍の大きさに膨れているようすがとらえられた。

なゆた望遠鏡の観測装置VTOSで得られたベテルギウスの自己相関像

緑色と赤色の光のみで見たベテルギウス。緑色で膨らんでいるのがわかる。

VTOSを搭載したなゆた望遠鏡の画像

口径2mの「なゆた望遠鏡」。赤い箱がVTOS。クリックで拡大

北見工業大学と兵庫県立大学西はりま天文台、北海道大学の研究グループの観測で、オリオン座の1等星ベテルギウス(距離643光年)が過去に観測された大きさの2〜3倍に膨れていることがわかった。

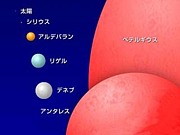

ベテルギウスは直径が太陽の1000倍近くあり、太陽の位置にあれば木星の軌道まで入ってしまうほどの巨大な星だ。膨張・収縮によって明るさを変える脈動変光星として知られており、天体としてはひじょうに不安定な状態で、近いうちに超新星爆発を起こすだろうと考えられている(注)。

2012年11月に行われた観測データを解析したところ、赤、緑、青の波長域のうち、緑色で見たベテルギウスが異常に膨らみ、形状がいびつであることが明らかとなった。膨らんだ直径は1972年〜2010年に可視光線・赤外線で観測された大きさの2〜3倍にも達しており、太陽系でいえば一気に土星の軌道まで膨れたことになる。

なぜ緑色で見た形状だけ大きくいびつなのか、今後その理由を探ることで、ベテルギウスで起こっていることへの理解が進むと期待されている。

今回の観測は、兵庫県立大学西はりま天文台の口径2m「なゆた望遠鏡」に観測装置VTOS(可視ターゲット観測装置)を搭載して行ったものだ。VTOSは可視光で大気ゆらぎの影響を取り除いて天体の詳細な姿を撮影するための装置で、2005年に国立天文台すばる望遠鏡から西はりま天文台なゆた望遠鏡に移設され、これまで改造と機能向上が続けられてきた。なゆた望遠鏡とVTOSを組み合わせることで、可視光域で0.1秒角(100ミリ秒角)以下の角度を見分けられるようになり、今回の発見につながった。

兵庫県立大学西はりま天文台の「なゆた望遠鏡」による観測で、特定の色で見たオリオン座の1等星ベテルギウスがこれまでの2〜3倍の大きさに膨れているようすがとらえられた。

なゆた望遠鏡の観測装置VTOSで得られたベテルギウスの自己相関像

緑色と赤色の光のみで見たベテルギウス。緑色で膨らんでいるのがわかる。

VTOSを搭載したなゆた望遠鏡の画像

口径2mの「なゆた望遠鏡」。赤い箱がVTOS。クリックで拡大

北見工業大学と兵庫県立大学西はりま天文台、北海道大学の研究グループの観測で、オリオン座の1等星ベテルギウス(距離643光年)が過去に観測された大きさの2〜3倍に膨れていることがわかった。

ベテルギウスは直径が太陽の1000倍近くあり、太陽の位置にあれば木星の軌道まで入ってしまうほどの巨大な星だ。膨張・収縮によって明るさを変える脈動変光星として知られており、天体としてはひじょうに不安定な状態で、近いうちに超新星爆発を起こすだろうと考えられている(注)。

2012年11月に行われた観測データを解析したところ、赤、緑、青の波長域のうち、緑色で見たベテルギウスが異常に膨らみ、形状がいびつであることが明らかとなった。膨らんだ直径は1972年〜2010年に可視光線・赤外線で観測された大きさの2〜3倍にも達しており、太陽系でいえば一気に土星の軌道まで膨れたことになる。

なぜ緑色で見た形状だけ大きくいびつなのか、今後その理由を探ることで、ベテルギウスで起こっていることへの理解が進むと期待されている。

今回の観測は、兵庫県立大学西はりま天文台の口径2m「なゆた望遠鏡」に観測装置VTOS(可視ターゲット観測装置)を搭載して行ったものだ。VTOSは可視光で大気ゆらぎの影響を取り除いて天体の詳細な姿を撮影するための装置で、2005年に国立天文台すばる望遠鏡から西はりま天文台なゆた望遠鏡に移設され、これまで改造と機能向上が続けられてきた。なゆた望遠鏡とVTOSを組み合わせることで、可視光域で0.1秒角(100ミリ秒角)以下の角度を見分けられるようになり、今回の発見につながった。

|

|

|

|

コメント(3)

全天の中でも極めて巨大な星として知られるオリオン座のベテルギウス。その規模ゆえに寿命が数百万年しかなく、近い将来起こるであろう超新星爆発の時には、昼間の地上からでもはっきり見えると予測されている。

このような超巨星が激しく物質を放出するしくみについて、このたび2つのチームがヨーロッパ南天天文台(ESO)の大型望遠鏡(VLT)を駆使し、その秘密にせまった。

パリ天文台のPierre Kervella氏のチームは、VLTの補償光学装置NACOで、「ラッキー・イメージング」(連写した中からシャープな画像を選び取る撮影法)を行い、37ミリ秒角という超高角分解能でベテルギウスを撮影した。これは、国際宇宙ステーション(ISS)にあるテニスボールを地上から認識できるレベルだ。

1枚目の図のように、ベテルギウスの表面から宇宙空間へとガスが広く流出していることがわかる。これは実に太陽から海王星までにも及ぶ距離だ。また、2枚目の図では、物質の放出の方向が偏っている様子がうかがえる。自転による極方向からの物質放出か?あるいはベテルギウス内部での激しいガスの噴出によるものだろうか?

その答えをもたらしたのは、ドイツのマックス・プランク電波天文学研究所の大仲圭一氏のチームだ。VLTと1.8m補助望遠鏡を組み合わせ、観測装置AMBERを使って、上述のNACOによるものの4倍(今度はISSのビー玉を認識できるレベル)の高角分解能での撮影に成功した。

「今回AMBERがとらえたベテルギウスは今まででもっとも鮮明なもので、表面の個所ごとにガスの動きの違いがわかるというのは、太陽以外の恒星では初めてのことです」(大仲氏)

これにより、ベテルギウスを取り巻くガスが上下に激しく流動し、星自身に匹敵するサイズの泡を生じている様子が確認された。このガスが、宇宙空間への膨大な噴出を引き起こすものと考えられる。

【2009年8月5日 ESO】

ベテルギウスが謎の膨張 40年で直径2〜3倍に

【福島慎吾】オリオン座の1等星「ベテルギウス」が、30〜40年前より直径が2〜3倍にふくらんでいる可能性があることが、北見工大などの観測でわかった。地球から約600光年。近く爆発する兆候との見方もあるが、詳しい原因は謎だという。10日に仙台市で始まった日本天文学会で発表する。

ベテルギウスって?(コトバンク)

北見工大の三浦則明教授らが、西はりま天文台(兵庫県佐用町)にある「なゆた望遠鏡」を使い、年老いた星の表面に増える酸化チタンを見ることができる特殊な方法で観測。地球の大気のゆらぎを、特殊な統計処理で取り除き、高い解像度でベテルギウスを撮影することに成功した。

その結果、ベテルギウスの形は楕円(だえん)形にゆがみ、1970〜80年代の記録と比べると、直径が2〜3倍になっていたという。

三浦教授は「詳しいことはわからないが、この40年の間に何かが起きたことは確か」と話す。今後も観測を続けるという。

2013年9月10日12時18分

【福島慎吾】オリオン座の1等星「ベテルギウス」が、30〜40年前より直径が2〜3倍にふくらんでいる可能性があることが、北見工大などの観測でわかった。地球から約600光年。近く爆発する兆候との見方もあるが、詳しい原因は謎だという。10日に仙台市で始まった日本天文学会で発表する。

ベテルギウスって?(コトバンク)

北見工大の三浦則明教授らが、西はりま天文台(兵庫県佐用町)にある「なゆた望遠鏡」を使い、年老いた星の表面に増える酸化チタンを見ることができる特殊な方法で観測。地球の大気のゆらぎを、特殊な統計処理で取り除き、高い解像度でベテルギウスを撮影することに成功した。

その結果、ベテルギウスの形は楕円(だえん)形にゆがみ、1970〜80年代の記録と比べると、直径が2〜3倍になっていたという。

三浦教授は「詳しいことはわからないが、この40年の間に何かが起きたことは確か」と話す。今後も観測を続けるという。

2013年9月10日12時18分

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

ペテルギウス 超新星爆発 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

ペテルギウス 超新星爆発のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 一行で笑わせろ!

- 82539人

- 2位

- 酒好き

- 170702人

- 3位

- お洒落な女の子が好き

- 90062人