|

|

|

|

コメント(16)

巨星ベテルギウス、迫る大爆発 青く輝く天体ショー

2012.1.5 08:08

MSN 産経ニュース

冬の夜空で赤く輝くオリオン座の1等星「ベテルギウス」が注目を集めている。近い将来、星の最期である「超新星爆発」を起こすとみられているからだ。天空に突然、月ほどの明るさが出現する希代の「天体ショー」は、いつ始まるのか。地球の間近で起きる歴史的な現象を見逃すまいと、世界中の天文学者がその瞬間を待っている。(原田成樹)

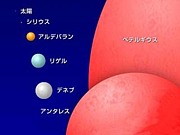

ベテルギウスは太陽の20倍の質量を持つ恒星。直径は太陽の1千倍もあり、肉眼でも見えるほど非常に大きく膨らみ、赤く輝いている。「赤色超巨星」と呼ばれる年老いた星だ。

恒星は核融合反応で輝いており、燃料の水素が燃え尽きると一生を終える。太陽の8倍以上の質量の星は、寿命が近づくと赤色超巨星となり、最期は大爆発を起こして突然、輝く「超新星」になる。

質量が大きい星ほど明るく輝くので燃料の消費が早く、寿命は短い。太陽は約100億年の寿命の半分が過ぎたところだが、ベテルギウスの寿命は約1千万年で、いつ爆発してもおかしくない終末期にある。

地球と同じ銀河系にあり、距離は地球から約640光年。1987年に隣の銀河の大マゼラン星雲で観測された超新星の16万光年と比べると、その近さは際立っている。銀河系の超新星爆発が観測されれば約400年ぶりの大事件だ。

こうした背景から近年、ベテルギウスの観測が盛んに行われ、縮小や変形など“異変”の報告が相次いでいるが、爆発の明確な兆候はとらえられていない。

★ ★ ★

超新星爆発の直前には、素粒子ニュートリノが放出される。これをキャッチして史上初めて爆発の「事前検知」を目指すのが、岐阜県飛騨市神岡町にある東京大宇宙線研究所のニュートリノ観測施設「スーパーカミオカンデ」だ。

2012.1.5 08:08

MSN 産経ニュース

冬の夜空で赤く輝くオリオン座の1等星「ベテルギウス」が注目を集めている。近い将来、星の最期である「超新星爆発」を起こすとみられているからだ。天空に突然、月ほどの明るさが出現する希代の「天体ショー」は、いつ始まるのか。地球の間近で起きる歴史的な現象を見逃すまいと、世界中の天文学者がその瞬間を待っている。(原田成樹)

ベテルギウスは太陽の20倍の質量を持つ恒星。直径は太陽の1千倍もあり、肉眼でも見えるほど非常に大きく膨らみ、赤く輝いている。「赤色超巨星」と呼ばれる年老いた星だ。

恒星は核融合反応で輝いており、燃料の水素が燃え尽きると一生を終える。太陽の8倍以上の質量の星は、寿命が近づくと赤色超巨星となり、最期は大爆発を起こして突然、輝く「超新星」になる。

質量が大きい星ほど明るく輝くので燃料の消費が早く、寿命は短い。太陽は約100億年の寿命の半分が過ぎたところだが、ベテルギウスの寿命は約1千万年で、いつ爆発してもおかしくない終末期にある。

地球と同じ銀河系にあり、距離は地球から約640光年。1987年に隣の銀河の大マゼラン星雲で観測された超新星の16万光年と比べると、その近さは際立っている。銀河系の超新星爆発が観測されれば約400年ぶりの大事件だ。

こうした背景から近年、ベテルギウスの観測が盛んに行われ、縮小や変形など“異変”の報告が相次いでいるが、爆発の明確な兆候はとらえられていない。

★ ★ ★

超新星爆発の直前には、素粒子ニュートリノが放出される。これをキャッチして史上初めて爆発の「事前検知」を目指すのが、岐阜県飛騨市神岡町にある東京大宇宙線研究所のニュートリノ観測施設「スーパーカミオカンデ」だ。

(つづき)

ベテルギウスが爆発したらどうなる?

2012.1.5 08:08 MSN 産経ニュース

ニュートリノを検出すると、米国にある「超新星早期警報システム」(SNEWS)に直ちに通報。イタリアや南極にある観測施設も参加しており、早ければ30分で超新星爆発かどうかを判定し、各国の天文機関に一斉連絡する段取りだ。

ニュートリノは星の中心部が燃え尽き、周囲の物質が中心に向かって落下する「重力崩壊」のときに放出される。落下の衝撃波が中心から外側へ伝わり、星の表面に届くと大爆発が起きる。ベテルギウスは爆発の約33時間前にニュートリノが放出されるという。

銀河では通常、30〜50年に1度の割合で超新星爆発が起きる。ベテルギウスに限らず、いつ爆発が起きても不思議ではない。

昨年末、スーパーカミオカンデを訪れるとセンサーの定期点検中で、観測は止まっていた。実験代表者の鈴木洋一郎教授(素粒子物理学)は「こうした瞬間も、もしニュートリノが来たらどうしようと気が気でない」と打ち明けた。

★ ★ ★

ベテルギウスが爆発したらどうなるのか。東京大数物連携宇宙研究機構の野本憲一特任教授(星の進化論)らの解析では、最初に表面が100万度の高温になり、X線を放つ。肉眼で見える可視光が出てくるのは1時間後で、1万度で青色に輝くという。

ここから星は膨らみ始め、2時間後に全天で太陽の次に明るい恒星「シリウス」と並ぶ明るさとなり、3時間後には半月の明るさに到達。面積当たりでは半月の1千倍、満月の100倍のギラギラ度だ。この明るさが3カ月ほど続く。オリオン座は冬の星座なので夏に爆発すると日中しか見られないが、昼間でも十分に分かる明るさという。

色は次第に暖色系へと変わり、3カ月後はオレンジ色から黄色に。その後は温度が下がるにつれて暗くなっていき、450日後には金星と同じマイナス4等星。肉眼で見える限界の6等星になるのは4年後だ。

ベテルギウスが爆発したらどうなる?

2012.1.5 08:08 MSN 産経ニュース

ニュートリノを検出すると、米国にある「超新星早期警報システム」(SNEWS)に直ちに通報。イタリアや南極にある観測施設も参加しており、早ければ30分で超新星爆発かどうかを判定し、各国の天文機関に一斉連絡する段取りだ。

ニュートリノは星の中心部が燃え尽き、周囲の物質が中心に向かって落下する「重力崩壊」のときに放出される。落下の衝撃波が中心から外側へ伝わり、星の表面に届くと大爆発が起きる。ベテルギウスは爆発の約33時間前にニュートリノが放出されるという。

銀河では通常、30〜50年に1度の割合で超新星爆発が起きる。ベテルギウスに限らず、いつ爆発が起きても不思議ではない。

昨年末、スーパーカミオカンデを訪れるとセンサーの定期点検中で、観測は止まっていた。実験代表者の鈴木洋一郎教授(素粒子物理学)は「こうした瞬間も、もしニュートリノが来たらどうしようと気が気でない」と打ち明けた。

★ ★ ★

ベテルギウスが爆発したらどうなるのか。東京大数物連携宇宙研究機構の野本憲一特任教授(星の進化論)らの解析では、最初に表面が100万度の高温になり、X線を放つ。肉眼で見える可視光が出てくるのは1時間後で、1万度で青色に輝くという。

ここから星は膨らみ始め、2時間後に全天で太陽の次に明るい恒星「シリウス」と並ぶ明るさとなり、3時間後には半月の明るさに到達。面積当たりでは半月の1千倍、満月の100倍のギラギラ度だ。この明るさが3カ月ほど続く。オリオン座は冬の星座なので夏に爆発すると日中しか見られないが、昼間でも十分に分かる明るさという。

色は次第に暖色系へと変わり、3カ月後はオレンジ色から黄色に。その後は温度が下がるにつれて暗くなっていき、450日後には金星と同じマイナス4等星。肉眼で見える限界の6等星になるのは4年後だ。

(つづく)

重力やニュートリノの謎に手がかりも

2012.1.5 08:08 MSN 産経ニュース

爆発が起きれば世界中で観測が始まる。国際宇宙ステーション(ISS)にある日本の監視装置「MAXI」でX線をとらえるほか、可視光や赤外線などで詳細に観測すれば、星の表面ガスの熱運動や衝撃波の伝わり方が分かる。

東京工業大の河合誠之(のぶゆき)教授(宇宙物理学)は「現状では重力崩壊から爆発の過程を理論で説明できていない。衝撃波は全方向に一律なのか、特定の方向に強く伝わるのかなどが分かれば、高温・高密度での物理の理解が進む」と話す。

ニュートリノの観測でも大きな成果が期待できる。ベテルギウスの爆発で検出されるニュートリノは推定約2500万個。1987年に小柴昌俊氏が先代のカミオカンデで計測し、ノーベル賞を受賞した11個とは、けた違いの多さだ。

「ニュートリノ観測は星の中で起きていることを外からレントゲンで見るのと同じ」と鈴木教授。ニュートリノ天文学の発祥の地となった「カミオカ」が、再び世界を驚かす日が来るかもしれない。

◇

■爆発時期は予測困難

ベテルギウスをめぐっては、「2012年に爆発か」といった科学的根拠の希薄な情報がインターネットなどで広がっている。だが野本教授によると、爆発時期は「100万年以内」としか分かっていない。表面を厚いガスに覆われ、内部の様子が分からないため時期の予測は困難だ。

生態系への影響では、明るさは植物の光合成に悪影響を及ぼすほどではない。河合教授によると、超新星爆発で生物に有害な強いガンマ線が放出されるのは、星が回転していたり、質量が非常に大きい場合などに限られ、ベテルギウスではまず心配ないという。

重力やニュートリノの謎に手がかりも

2012.1.5 08:08 MSN 産経ニュース

爆発が起きれば世界中で観測が始まる。国際宇宙ステーション(ISS)にある日本の監視装置「MAXI」でX線をとらえるほか、可視光や赤外線などで詳細に観測すれば、星の表面ガスの熱運動や衝撃波の伝わり方が分かる。

東京工業大の河合誠之(のぶゆき)教授(宇宙物理学)は「現状では重力崩壊から爆発の過程を理論で説明できていない。衝撃波は全方向に一律なのか、特定の方向に強く伝わるのかなどが分かれば、高温・高密度での物理の理解が進む」と話す。

ニュートリノの観測でも大きな成果が期待できる。ベテルギウスの爆発で検出されるニュートリノは推定約2500万個。1987年に小柴昌俊氏が先代のカミオカンデで計測し、ノーベル賞を受賞した11個とは、けた違いの多さだ。

「ニュートリノ観測は星の中で起きていることを外からレントゲンで見るのと同じ」と鈴木教授。ニュートリノ天文学の発祥の地となった「カミオカ」が、再び世界を驚かす日が来るかもしれない。

◇

■爆発時期は予測困難

ベテルギウスをめぐっては、「2012年に爆発か」といった科学的根拠の希薄な情報がインターネットなどで広がっている。だが野本教授によると、爆発時期は「100万年以内」としか分かっていない。表面を厚いガスに覆われ、内部の様子が分からないため時期の予測は困難だ。

生態系への影響では、明るさは植物の光合成に悪影響を及ぼすほどではない。河合教授によると、超新星爆発で生物に有害な強いガンマ線が放出されるのは、星が回転していたり、質量が非常に大きい場合などに限られ、ベテルギウスではまず心配ないという。

(つづく)

超新星爆発 2世紀には観測記録 定家の日記にも登場

2012.1.5 08:08 MSN 産経ニュース

人類の超新星爆発の観測記録は2世紀までさかのぼる。中国の歴史書「後漢書」は185年のケンタウルス座の超新星爆発に言及した。日本では鎌倉時代の歌人、藤原定家が1006年におおかみ座の超新星爆発が観察されたことなどを伝え聞いて、日記「明月記」に記した。

夜空に突然現れ、しばらくすると消えていく様子から「客星」と呼ばれ、昔の人は一種の畏れを感じたに違いない。

キリスト教的史観に基づく天動説の矛盾を突き崩すきっかけともなった。デンマークの天文学者、ティコが1572年に発見した超新星爆発は、「天空は不変」という当時の西洋の宇宙観に衝撃を与えた。

彼の詳細な星空の観察記録は弟子のケプラーによって分析され、「惑星は太陽を一つの焦点とする楕円(だえん)軌道を回る」などの惑星3法則が生まれ、天文学の近代化が進んだ。

ノーベル物理学賞との関係も深い。爆発後の中心部では、規則的な電波信号を出すパルサー(中性子星)という天体ができることがあり、この発見で英国のヒューイッシュ氏が1974年に受賞。宇宙の加速膨張の発見で昨年受賞した米国のパールマッター氏らは、非常に明るい超新星爆発の観測によって遠方の宇宙の動きをとらえた。

星の進化や生命とも密接につながっている。超新星爆発で宇宙に散らばった塵(ちり)やガスは、重力で再び集まり、新たな星の材料になっていく。生物を構成する元素の多くは星の内部で作られ、爆発により放出されたもので、地球や人間も超新星爆発がなければ生まれなかった。

星の壮絶な最期である超新星爆発は、新たな誕生の始まりでもあるのだ。

超新星爆発 2世紀には観測記録 定家の日記にも登場

2012.1.5 08:08 MSN 産経ニュース

人類の超新星爆発の観測記録は2世紀までさかのぼる。中国の歴史書「後漢書」は185年のケンタウルス座の超新星爆発に言及した。日本では鎌倉時代の歌人、藤原定家が1006年におおかみ座の超新星爆発が観察されたことなどを伝え聞いて、日記「明月記」に記した。

夜空に突然現れ、しばらくすると消えていく様子から「客星」と呼ばれ、昔の人は一種の畏れを感じたに違いない。

キリスト教的史観に基づく天動説の矛盾を突き崩すきっかけともなった。デンマークの天文学者、ティコが1572年に発見した超新星爆発は、「天空は不変」という当時の西洋の宇宙観に衝撃を与えた。

彼の詳細な星空の観察記録は弟子のケプラーによって分析され、「惑星は太陽を一つの焦点とする楕円(だえん)軌道を回る」などの惑星3法則が生まれ、天文学の近代化が進んだ。

ノーベル物理学賞との関係も深い。爆発後の中心部では、規則的な電波信号を出すパルサー(中性子星)という天体ができることがあり、この発見で英国のヒューイッシュ氏が1974年に受賞。宇宙の加速膨張の発見で昨年受賞した米国のパールマッター氏らは、非常に明るい超新星爆発の観測によって遠方の宇宙の動きをとらえた。

星の進化や生命とも密接につながっている。超新星爆発で宇宙に散らばった塵(ちり)やガスは、重力で再び集まり、新たな星の材料になっていく。生物を構成する元素の多くは星の内部で作られ、爆発により放出されたもので、地球や人間も超新星爆発がなければ生まれなかった。

星の壮絶な最期である超新星爆発は、新たな誕生の始まりでもあるのだ。

どのような超新星を起こすのか

(http://d.hatena.ne.jp/active_galactic/20100213/1266065518)

ベテルギウスは水素をたっぷり含んだ赤色超巨星なので、もし今爆発するなら、II-P型の超新星を起こす。スペクトルに水素が目立ってて100日ほど一定の明るさを維持して輝くのが特徴だ。

その明るさはマイナス10.5等、満月(-12.5等)と同程度で輝くと推測できる*1。100日を過ぎた後は次第に明るさを減らしてゆき、2年くらいで元の1等星程度に、その後は目立たない天体となる。超新星残骸の明るさは、衝撃波が押しのける星間ガスの密度などによるが、30世紀の夜空で3等くらいの星雲として留まっているだろう。その頃には見かけの大きさが月の倍くらいまで拡散しているので肉眼での観測は難しいかもしれない。残骸は次第に膨張速度を落とし、ゆっくりと冷えながら静かに数十万年かけて星々の中に溶けこんでゆく。

core collapse:0〜数秒

まず、中心付近の圧力が重力を支えきれなくなって崩壊する。重力崩壊というと、星全体が「ドドドドド」みたいな光景が思い浮かぶが、ベテルギウスを直径1m の球とすると、中心部の赤血球より小さな領域が瞬時に分子サイズに潰れる現象だ(数千km→数十km:0.1秒)。重力崩壊と続く数秒の冷却過程で「ニュートリノ」と呼ばれる幽霊のように万物をすり抜ける粒子が大量発生してエネルギーの99%を持ち去る。その数は太陽系に存在する全ての原子の数倍程度だ。

多かれ少なかれ超新星は非対称で重力波の検出が期待される。重力波とニュートリノはほぼ同時に地球に到着する*2。人には知覚できない微かな時空のゆらぎが0.1秒ほど、幽霊のような素粒子の突風が数秒ほどの間通り過ぎていく。スーパカミオカンデでは(データ取得が追いつかないことを無視すれば)1000万イベントぐらいのシグナルが期待されるだろう。狼少年のSNEWSが珍しく本物の警報を発する瞬間だ。

shock breakout :2日後

大マゼラン星雲で発生したSN1987Aのときはニュートリノ観測から数時間だったが、ベテルギウスは半径がずっと大きいため爆発の影響が表面に伝わるまで数日必要だ。衝撃波は秒速数千kmで伝播するけど、ベテルギウスの半径は何億kmもある。衝撃波は外層を超高温に加熱しながら外へと広がっていく。衝撃波がベテルギウスの表面に到達すると、星全体がアーク溶接のように青白く輝き始める。大きさは木星軌道、数十万度のプラズマ塊となったベテルギウスが放つ激烈な黒体輻射だ。この時に放出される黒体輻射のエネルギーは膨大だが、温度が高すぎてほとんどは紫外線やX線として放出される。可視光での明るさは比較的小さい。基本的に数日掛けて増光していく。

plateau ~remnant : 数十日後

火の玉は膨張と放射を続けながら数時間で急速に冷え、次第に可視光で大部分のエネルギーを放つようになる。爆発直後の火球は1日に数天文単位の速度で膨張する。海王星軌道、冥王星軌道と、次々に飲み込み巨大な光球が形成される。外層が数千度まで冷えてくると電離していた水素が中性化して半透明になり、より内側のまだ高温で不透明な領域が光学的な表面(光球面)になる。我々は水素が中性化する温度の層を常に見ることになる。半透明のガス球の中心に、太陽のように 5000Kぐらいで輝く巨大な天体を100日ぐらいに渡って観測することになる。この過程がちょうど満月ぐらいの明るさになる。

tail ~ remnant : 数ヶ月〜

衝撃波の熱が抜けたあとは残された熱源である各種放射性物質(直後は主に56Co)の半減期にしたがって暗くなっていく。膨張が進み、中心部の放射性物質が露出してくると、ガンマ線がジワジワと増大する。膨張する超新星残骸は星間ガスを押しのけながら種々の熱源で加熱され10^6~10^7Kの高温プラズマとなり、X線で輝いている。

(http://d.hatena.ne.jp/active_galactic/20100213/1266065518)

ベテルギウスは水素をたっぷり含んだ赤色超巨星なので、もし今爆発するなら、II-P型の超新星を起こす。スペクトルに水素が目立ってて100日ほど一定の明るさを維持して輝くのが特徴だ。

その明るさはマイナス10.5等、満月(-12.5等)と同程度で輝くと推測できる*1。100日を過ぎた後は次第に明るさを減らしてゆき、2年くらいで元の1等星程度に、その後は目立たない天体となる。超新星残骸の明るさは、衝撃波が押しのける星間ガスの密度などによるが、30世紀の夜空で3等くらいの星雲として留まっているだろう。その頃には見かけの大きさが月の倍くらいまで拡散しているので肉眼での観測は難しいかもしれない。残骸は次第に膨張速度を落とし、ゆっくりと冷えながら静かに数十万年かけて星々の中に溶けこんでゆく。

core collapse:0〜数秒

まず、中心付近の圧力が重力を支えきれなくなって崩壊する。重力崩壊というと、星全体が「ドドドドド」みたいな光景が思い浮かぶが、ベテルギウスを直径1m の球とすると、中心部の赤血球より小さな領域が瞬時に分子サイズに潰れる現象だ(数千km→数十km:0.1秒)。重力崩壊と続く数秒の冷却過程で「ニュートリノ」と呼ばれる幽霊のように万物をすり抜ける粒子が大量発生してエネルギーの99%を持ち去る。その数は太陽系に存在する全ての原子の数倍程度だ。

多かれ少なかれ超新星は非対称で重力波の検出が期待される。重力波とニュートリノはほぼ同時に地球に到着する*2。人には知覚できない微かな時空のゆらぎが0.1秒ほど、幽霊のような素粒子の突風が数秒ほどの間通り過ぎていく。スーパカミオカンデでは(データ取得が追いつかないことを無視すれば)1000万イベントぐらいのシグナルが期待されるだろう。狼少年のSNEWSが珍しく本物の警報を発する瞬間だ。

shock breakout :2日後

大マゼラン星雲で発生したSN1987Aのときはニュートリノ観測から数時間だったが、ベテルギウスは半径がずっと大きいため爆発の影響が表面に伝わるまで数日必要だ。衝撃波は秒速数千kmで伝播するけど、ベテルギウスの半径は何億kmもある。衝撃波は外層を超高温に加熱しながら外へと広がっていく。衝撃波がベテルギウスの表面に到達すると、星全体がアーク溶接のように青白く輝き始める。大きさは木星軌道、数十万度のプラズマ塊となったベテルギウスが放つ激烈な黒体輻射だ。この時に放出される黒体輻射のエネルギーは膨大だが、温度が高すぎてほとんどは紫外線やX線として放出される。可視光での明るさは比較的小さい。基本的に数日掛けて増光していく。

plateau ~remnant : 数十日後

火の玉は膨張と放射を続けながら数時間で急速に冷え、次第に可視光で大部分のエネルギーを放つようになる。爆発直後の火球は1日に数天文単位の速度で膨張する。海王星軌道、冥王星軌道と、次々に飲み込み巨大な光球が形成される。外層が数千度まで冷えてくると電離していた水素が中性化して半透明になり、より内側のまだ高温で不透明な領域が光学的な表面(光球面)になる。我々は水素が中性化する温度の層を常に見ることになる。半透明のガス球の中心に、太陽のように 5000Kぐらいで輝く巨大な天体を100日ぐらいに渡って観測することになる。この過程がちょうど満月ぐらいの明るさになる。

tail ~ remnant : 数ヶ月〜

衝撃波の熱が抜けたあとは残された熱源である各種放射性物質(直後は主に56Co)の半減期にしたがって暗くなっていく。膨張が進み、中心部の放射性物質が露出してくると、ガンマ線がジワジワと増大する。膨張する超新星残骸は星間ガスを押しのけながら種々の熱源で加熱され10^6~10^7Kの高温プラズマとなり、X線で輝いている。

(つづき)

何が、どの程度の範囲に影響を与えるのか

重力波:影響はコア近傍に限定され、また、他の効果に比べて著しく弱い

ニュートリノ:終末の青い光を肉眼で見るのはベテルギウス星系内に限られる。数天文単位地点ではあらゆる遮蔽を施しても、ニュートリノに弾かれた電子によるmSvオーダーの被曝がありうる。

可視光:地球では満月程度の明るさ。太陽以上の輻射で焼かれるのは0.3光年以内あたりまで。(※ガンマ線バースト/X線フラッシュ(GRB/XRF)別格)

衝撃波:太陽風をイメージすれば少しわかりやすい。衝撃波が半径1光年に広がった段階(数十年後)では、まだ星間ガスによる減速を受けること無く自由膨張を続けている。物質は衝撃波面にある程度集中するが、粒子密度は数十個/cm^3程度と太陽風の10倍程度で、風速も光速の2%と太陽風の10倍程度だ。星間ガスを薙ぎ払ったり、ヘリオスフィアを押し潰したり、場合によってはほんのちょっと惑星大気を削ったりする程度と考えられる。数光年で炸裂したとしても、生態系に深刻な影響を与えない。様々な段階を経ながら150光年程度まで広がったあたりで音速を下回って消失する。

X線やガンマ線の影響

発生過程

他の作用はあんまり気にしなくていいけど、ガンマ線やX線は数百光年以上に被害を与えうるので分けて考えることにしよう。大気圏に保護されていない人工衛星や宇宙ステーションには、600光年離れていたとしても最大級のフレアを超えるX線が降り注ぐことが予想される。

ガンマ線/X線は高エネルギーの現象に避けられない代物で、超新星のありとあらゆる過程で発生する。しかし、衝撃波やニュートリノと違って速やかに物質に吸収されるため、我々がガンマ線を観測するのは遮る物質がほとんど無いときに限られる。ベテルギウス中心部で発生した膨大な量のガンマ線が星の外に出てくることはないし、地球大気もガンマ線/X線を透過しないため、宇宙線の二次粒子のような例外を除けば地上に到達することはない。下のような条件で地球まで飛来でき、地上ではなく宇宙望遠鏡によって観測される。

超相対論的*3なアウトフローが恒星をぶち抜いて周囲の物質を無双しているとき。(GRB/XRF) (※ベテルギウスではたぶん起こらない)

衝撃波がベテルギウスの表面に到達して10万度の火の玉となった瞬間(shock breakout)

衝撃波が星間物質と衝突したとき、あるいは加熱されて超高温のプラズマになっている時(これは何百年も掛けて明るくなっていく)

物質が十分に拡散して物質に覆われていた内部の放射性物質が露出したとき(remnant)

地上や生物圏への影響

大気がガンマ線やX線を吸収して地上まで届かないことは、地上が常に安全であることを意味しない。

地上で被爆することはなくてもオゾン層を破壊することで間接的に生態系に影響を与えることがある。大気圏に突入したガンマ線は、そこそこ大気密度が上昇してガンマ線に対して不透明になる高度30kmぐらいのところで力尽きる。ちょうど、オゾン層があるあたりだ。ガンマ線の持っていたエネルギーは最終的に大気を電離させるために使われる。ガスを電離させるには 30eVほど必要なので、大雑把には3MeVのガンマ線が1つ飛び込むと、10万個ぐらいの電離が起きる。大量の窒素酸化物やラジカルが生成され、オゾン層にダメージを与える。破壊は降り注ぐX線/ガンマ線の総量が30kJ/m^2くらいで深刻になる。

このとき宇宙空間では、断面積0.6m^2・体重60kgを仮定すると300Svの被曝になり、これは半数致死とされる4Svの75倍・JCO事故(20Sv) の15倍である。*4このケースでは、宇宙服ないし宇宙船が99%を遮蔽したとしても大量の死者を出すだろう。

仮に典型的な超新星の全運動エネルギーに相当するE=1e44Jのエネルギーがガンマ線に転換されるならば、600光年離れていてもを浴びる。

こんな狂ったX線・ガンマ線の放射は、後述のガンマ線バースト(GRB)ぐらいでしかないが(例えば等方仮定光度Li=5e44Wで10sと、さらに50倍くらいの威力があり、数千光年に渡って汚物を消毒する)

何が、どの程度の範囲に影響を与えるのか

重力波:影響はコア近傍に限定され、また、他の効果に比べて著しく弱い

ニュートリノ:終末の青い光を肉眼で見るのはベテルギウス星系内に限られる。数天文単位地点ではあらゆる遮蔽を施しても、ニュートリノに弾かれた電子によるmSvオーダーの被曝がありうる。

可視光:地球では満月程度の明るさ。太陽以上の輻射で焼かれるのは0.3光年以内あたりまで。(※ガンマ線バースト/X線フラッシュ(GRB/XRF)別格)

衝撃波:太陽風をイメージすれば少しわかりやすい。衝撃波が半径1光年に広がった段階(数十年後)では、まだ星間ガスによる減速を受けること無く自由膨張を続けている。物質は衝撃波面にある程度集中するが、粒子密度は数十個/cm^3程度と太陽風の10倍程度で、風速も光速の2%と太陽風の10倍程度だ。星間ガスを薙ぎ払ったり、ヘリオスフィアを押し潰したり、場合によってはほんのちょっと惑星大気を削ったりする程度と考えられる。数光年で炸裂したとしても、生態系に深刻な影響を与えない。様々な段階を経ながら150光年程度まで広がったあたりで音速を下回って消失する。

X線やガンマ線の影響

発生過程

他の作用はあんまり気にしなくていいけど、ガンマ線やX線は数百光年以上に被害を与えうるので分けて考えることにしよう。大気圏に保護されていない人工衛星や宇宙ステーションには、600光年離れていたとしても最大級のフレアを超えるX線が降り注ぐことが予想される。

ガンマ線/X線は高エネルギーの現象に避けられない代物で、超新星のありとあらゆる過程で発生する。しかし、衝撃波やニュートリノと違って速やかに物質に吸収されるため、我々がガンマ線を観測するのは遮る物質がほとんど無いときに限られる。ベテルギウス中心部で発生した膨大な量のガンマ線が星の外に出てくることはないし、地球大気もガンマ線/X線を透過しないため、宇宙線の二次粒子のような例外を除けば地上に到達することはない。下のような条件で地球まで飛来でき、地上ではなく宇宙望遠鏡によって観測される。

超相対論的*3なアウトフローが恒星をぶち抜いて周囲の物質を無双しているとき。(GRB/XRF) (※ベテルギウスではたぶん起こらない)

衝撃波がベテルギウスの表面に到達して10万度の火の玉となった瞬間(shock breakout)

衝撃波が星間物質と衝突したとき、あるいは加熱されて超高温のプラズマになっている時(これは何百年も掛けて明るくなっていく)

物質が十分に拡散して物質に覆われていた内部の放射性物質が露出したとき(remnant)

地上や生物圏への影響

大気がガンマ線やX線を吸収して地上まで届かないことは、地上が常に安全であることを意味しない。

地上で被爆することはなくてもオゾン層を破壊することで間接的に生態系に影響を与えることがある。大気圏に突入したガンマ線は、そこそこ大気密度が上昇してガンマ線に対して不透明になる高度30kmぐらいのところで力尽きる。ちょうど、オゾン層があるあたりだ。ガンマ線の持っていたエネルギーは最終的に大気を電離させるために使われる。ガスを電離させるには 30eVほど必要なので、大雑把には3MeVのガンマ線が1つ飛び込むと、10万個ぐらいの電離が起きる。大量の窒素酸化物やラジカルが生成され、オゾン層にダメージを与える。破壊は降り注ぐX線/ガンマ線の総量が30kJ/m^2くらいで深刻になる。

このとき宇宙空間では、断面積0.6m^2・体重60kgを仮定すると300Svの被曝になり、これは半数致死とされる4Svの75倍・JCO事故(20Sv) の15倍である。*4このケースでは、宇宙服ないし宇宙船が99%を遮蔽したとしても大量の死者を出すだろう。

仮に典型的な超新星の全運動エネルギーに相当するE=1e44Jのエネルギーがガンマ線に転換されるならば、600光年離れていてもを浴びる。

こんな狂ったX線・ガンマ線の放射は、後述のガンマ線バースト(GRB)ぐらいでしかないが(例えば等方仮定光度Li=5e44Wで10sと、さらに50倍くらいの威力があり、数千光年に渡って汚物を消毒する)

(つづき)

ベテルギウスは衝撃波が表面に到達した直後*5の超高温状態のときに膨大なX線を放射し、Ibc型の例だがSN2008Dだと2e39JくらいのX線を300秒かけて放射したそうなので、同火力なら地球で5J/m^2、過去30年で最大の太陽フレアの数十倍のX線照射が数分間続く。*6

600光年離れている場合、太陽系を50mSv相当のX線が満たすが、地上までは届かない。オゾン層を破壊して環境を擾乱するのはベテルギウスから10光年程度の範囲に限られる。

ガンマ線バースト/X線フラッシュ(GRB/XRF)

既に出てきたが、一部の超新星は極超新星と呼ばれる非常に巨大な爆発を起こし、その際に強い指向性を持った(100keV~MeVの)ガンマ線のビームを放射する。また、そこまではなくても、ジェットが星をぶち抜いた場合、X線フラッシュ(XRF)とよばれるプチGRBみたいなX線が発生することがある。 GRB/XRFは様々な波長の光を含んでおり、爆発の軸方向では通常の超新星を数千個合わせたような閃光が観測される。酷い例だと可視光で非常に明るかったGRB080219Bがあり、光度距離で200億光年 (Z=0.937)離れた場所から肉眼で見えるほどの(m_v=-5.8)閃光を放った。これは、通常の超新星のさらに数億倍、50京個の太陽が出現したのと同等の明るさだ。ベテルギウスの距離でも原爆の爆心地を遥かに超える輻射を浴びることになる。

GRB >> XRF >>> shock breakout >>>>SN remnant

ベテルギウスでの極超新星の可能性は?

極超新星は極めて重い星が、アルゼンチン国債のように吹き荒れる星風で外層の水素からヘリウムまでほとんどを吹き飛ばし、青白く輝く内蔵が剥き出しになったギシギシの恒星が消し飛ぶ、といった特殊な超新星なので、水素の外層がでっぷりとして横綱の風格のあるベテルギウスの柄ではない。

A.表面デコボコ

ベテルギウスは太陽に次いで大きく見える恒星の一つだが、それでも40~50mas (2.5e-7ラジアン)しかなく、世界最高クラスの大口径望遠鏡でも表面の様子を捉えることは難しい。表面の模様が測定できるようになったのはここ最近だ。理論については1975年にシュヴァルツシルト(父がブラックホールで有名)らが大規模な対流の存在について議論しており、観測的には1985年には干渉計を使って非対称(ホットスポット)が確認されている。ベテルギウスの表面は常に変化しており、ホットスポットが現れては消える。観測記録が残っている限りの範囲では表面の非対称が存在していたようだし、恐らくそれ以前の太古からデコボコだったと考えられる。

ホットスポットの存在は、上のシミュレーションのような数天文単位(au)はある巨大な粒状斑が沸き上がっては消えていることを示唆しているが(太陽の粒状斑は中国ぐらいの大きさしかない!)、吸収線の観測からくる異論がある。表面のモゾモゾをよく理解するためには、さらなる技術の発展に期待したい。

B.加速度的に収縮する!?

次に、15年で15%(1.5au)ほど収縮した件についてだ。一般に超巨星は脈動変光星であり、クジラの心臓のようにゆっくりと膨張収縮を繰り返す。ベテルギウスのような老星の鼓動は、不整脈がかなりあるが、数カ月から数年スケールで1auくらいのゆっくりとしたものが想定されてきた。表面の脈動は吸収線のドップラーシフトで測定でき、5km/s (1au/yr)程度のフラつきが観測されている。

ベテルギウスは過去200年ほど観測で3倍程度の光度変化を示したことがあり、これを有効温度を変えずに直径の変動だけで説明するなら40%程度の変動が必要になる。

さて、噂の15年で15%収縮についてだ。

ベテルギウスは衝撃波が表面に到達した直後*5の超高温状態のときに膨大なX線を放射し、Ibc型の例だがSN2008Dだと2e39JくらいのX線を300秒かけて放射したそうなので、同火力なら地球で5J/m^2、過去30年で最大の太陽フレアの数十倍のX線照射が数分間続く。*6

600光年離れている場合、太陽系を50mSv相当のX線が満たすが、地上までは届かない。オゾン層を破壊して環境を擾乱するのはベテルギウスから10光年程度の範囲に限られる。

ガンマ線バースト/X線フラッシュ(GRB/XRF)

既に出てきたが、一部の超新星は極超新星と呼ばれる非常に巨大な爆発を起こし、その際に強い指向性を持った(100keV~MeVの)ガンマ線のビームを放射する。また、そこまではなくても、ジェットが星をぶち抜いた場合、X線フラッシュ(XRF)とよばれるプチGRBみたいなX線が発生することがある。 GRB/XRFは様々な波長の光を含んでおり、爆発の軸方向では通常の超新星を数千個合わせたような閃光が観測される。酷い例だと可視光で非常に明るかったGRB080219Bがあり、光度距離で200億光年 (Z=0.937)離れた場所から肉眼で見えるほどの(m_v=-5.8)閃光を放った。これは、通常の超新星のさらに数億倍、50京個の太陽が出現したのと同等の明るさだ。ベテルギウスの距離でも原爆の爆心地を遥かに超える輻射を浴びることになる。

GRB >> XRF >>> shock breakout >>>>SN remnant

ベテルギウスでの極超新星の可能性は?

極超新星は極めて重い星が、アルゼンチン国債のように吹き荒れる星風で外層の水素からヘリウムまでほとんどを吹き飛ばし、青白く輝く内蔵が剥き出しになったギシギシの恒星が消し飛ぶ、といった特殊な超新星なので、水素の外層がでっぷりとして横綱の風格のあるベテルギウスの柄ではない。

A.表面デコボコ

ベテルギウスは太陽に次いで大きく見える恒星の一つだが、それでも40~50mas (2.5e-7ラジアン)しかなく、世界最高クラスの大口径望遠鏡でも表面の様子を捉えることは難しい。表面の模様が測定できるようになったのはここ最近だ。理論については1975年にシュヴァルツシルト(父がブラックホールで有名)らが大規模な対流の存在について議論しており、観測的には1985年には干渉計を使って非対称(ホットスポット)が確認されている。ベテルギウスの表面は常に変化しており、ホットスポットが現れては消える。観測記録が残っている限りの範囲では表面の非対称が存在していたようだし、恐らくそれ以前の太古からデコボコだったと考えられる。

ホットスポットの存在は、上のシミュレーションのような数天文単位(au)はある巨大な粒状斑が沸き上がっては消えていることを示唆しているが(太陽の粒状斑は中国ぐらいの大きさしかない!)、吸収線の観測からくる異論がある。表面のモゾモゾをよく理解するためには、さらなる技術の発展に期待したい。

B.加速度的に収縮する!?

次に、15年で15%(1.5au)ほど収縮した件についてだ。一般に超巨星は脈動変光星であり、クジラの心臓のようにゆっくりと膨張収縮を繰り返す。ベテルギウスのような老星の鼓動は、不整脈がかなりあるが、数カ月から数年スケールで1auくらいのゆっくりとしたものが想定されてきた。表面の脈動は吸収線のドップラーシフトで測定でき、5km/s (1au/yr)程度のフラつきが観測されている。

ベテルギウスは過去200年ほど観測で3倍程度の光度変化を示したことがあり、これを有効温度を変えずに直径の変動だけで説明するなら40%程度の変動が必要になる。

さて、噂の15年で15%収縮についてだ。

(つづき)

【結局、あとどのくらいでベテルギウスは爆発するの?】

では、現在の情報を総合すると、どのくらい爆発が差し迫っているだろう。

まず、ベテルギウスのことは忘れてこの距離(600光年以内)でII型超新星が観測できる頻度について考えてみよう。銀河系に於けるII型の超新星の発生頻度として、(Capellaro et al. 1997)を採用するなら、80万年に一度のイベントとなる。我々が特別に運がいい時代に生きていると仮定しなければ、この距離での超新星観測には数十万年の待ち時間を期待すべきだ。

次に、この距離にある赤色巨星というと、ベテルギウスとアンタレスが有名だが、それぞれ最後の日々を赤色超巨星として数十万から百数十万年過ごすと考えられており、銀河系におけるII型超新星の頻度と矛盾しない。

----------------------------------------------

爆発直前のベテルギウスに外見的な兆候はあるか

ベテルギウスは15~20Moの天体であり、典型的なシナリオでは赤色超巨星になった後はほとんど外見を変えない。中質量星のようにヘリウム燃焼時にHRダイアグラム上をぐるっと徘徊することも無く、せいぜいちょっと明るくなるくらいだろう。SN1987Aの母天体が爆発直前に青色巨星になったことが気になるかもしれないが、それについては付録にまわす。「既に炭素燃焼が始まっているから、千年以内だ。」なんて話を小耳に挟んだことはあるが、根拠や確度については確認していない。

....(赤色超巨星となったヘリウム燃焼段階では核燃焼の生成物が運ばれ、表面の組成がすこしずつ変化していく。例えば、ベテルギウスはN/C比が太陽の8倍に達している。モデルや条件に大変依存するが、赤色超巨星になったばかりの段階では2倍しかない。この発言は信用してもらいたくないが、現在の[N/C]だと、ヘリウム燃焼がまだまだ続くかなという予感はある。)

超新星の確実な前兆はある:燃焼最終段階のニュートリノ冷却過程

赤色超巨星は消しゴムのカスに六本木ヒルズを押し込めたほどの高密度なコアと、ロータリーポンプで作った真空より希薄な外層という二重構造の天体だ。最終段階における質量分布は、中心から半径で0.1%圏内に3割、中心から0.0003%の圏内に1割を集中させる。この極限集中こそが炭素やネオンすら燃焼させ重力に対抗しう る莫大な圧力をつくり出している。星の未来はコアだけで決まり、果てしなく広がった外層は、膨らもうが縮もうが消し飛ぼうが関係ない。

また、恒星の直径は内部のエネルギー生成率や圧力勾配の影響を鋭敏に受けるが、質量喪失や物質の混交でも容易に変化する。縮んだ膨らんだで一喜一憂するのも一興だが、直径や表面温度とは無関係に突然死する。

【結局、あとどのくらいでベテルギウスは爆発するの?】

では、現在の情報を総合すると、どのくらい爆発が差し迫っているだろう。

まず、ベテルギウスのことは忘れてこの距離(600光年以内)でII型超新星が観測できる頻度について考えてみよう。銀河系に於けるII型の超新星の発生頻度として、(Capellaro et al. 1997)を採用するなら、80万年に一度のイベントとなる。我々が特別に運がいい時代に生きていると仮定しなければ、この距離での超新星観測には数十万年の待ち時間を期待すべきだ。

次に、この距離にある赤色巨星というと、ベテルギウスとアンタレスが有名だが、それぞれ最後の日々を赤色超巨星として数十万から百数十万年過ごすと考えられており、銀河系におけるII型超新星の頻度と矛盾しない。

----------------------------------------------

爆発直前のベテルギウスに外見的な兆候はあるか

ベテルギウスは15~20Moの天体であり、典型的なシナリオでは赤色超巨星になった後はほとんど外見を変えない。中質量星のようにヘリウム燃焼時にHRダイアグラム上をぐるっと徘徊することも無く、せいぜいちょっと明るくなるくらいだろう。SN1987Aの母天体が爆発直前に青色巨星になったことが気になるかもしれないが、それについては付録にまわす。「既に炭素燃焼が始まっているから、千年以内だ。」なんて話を小耳に挟んだことはあるが、根拠や確度については確認していない。

....(赤色超巨星となったヘリウム燃焼段階では核燃焼の生成物が運ばれ、表面の組成がすこしずつ変化していく。例えば、ベテルギウスはN/C比が太陽の8倍に達している。モデルや条件に大変依存するが、赤色超巨星になったばかりの段階では2倍しかない。この発言は信用してもらいたくないが、現在の[N/C]だと、ヘリウム燃焼がまだまだ続くかなという予感はある。)

超新星の確実な前兆はある:燃焼最終段階のニュートリノ冷却過程

赤色超巨星は消しゴムのカスに六本木ヒルズを押し込めたほどの高密度なコアと、ロータリーポンプで作った真空より希薄な外層という二重構造の天体だ。最終段階における質量分布は、中心から半径で0.1%圏内に3割、中心から0.0003%の圏内に1割を集中させる。この極限集中こそが炭素やネオンすら燃焼させ重力に対抗しう る莫大な圧力をつくり出している。星の未来はコアだけで決まり、果てしなく広がった外層は、膨らもうが縮もうが消し飛ぼうが関係ない。

また、恒星の直径は内部のエネルギー生成率や圧力勾配の影響を鋭敏に受けるが、質量喪失や物質の混交でも容易に変化する。縮んだ膨らんだで一喜一憂するのも一興だが、直径や表面温度とは無関係に突然死する。

サイエンスZERO「爆発が迫る!?赤色超巨星・ベテルギウス」

2012年1月12日(木) 14時00分〜14時30分 NHK Eテレ

オリオン座の赤色超巨星・ベテルギウスが、まもなく死を迎え超新星爆発を起こすのではないかといわれています。大爆発の詳しい様子や地球への影響を最新研究から探ります。

番組内容

大量のガスを放出しながら、脈打つように大きさを変える赤色超巨星・ベテルギウス。今、寿命が尽きて超新星爆発を起こそうとしている姿だと考えられている。ベテルギウスが爆発すると何が起こるのか? 地球から観測される爆発のスペクタクルや、爆発時に発せられる強力なガンマ線の影響などが研究されている。死が迫ったベテルギウスの運命、そして大爆発の地球への影響を最新研究から探る。

出演者

ゲスト

国立天文台教授…渡部潤一,

司会

安めぐみ,山田賢治,

コメンテーター

竹内薫,

語り

土田大

2012年1月12日(木) 14時00分〜14時30分 NHK Eテレ

オリオン座の赤色超巨星・ベテルギウスが、まもなく死を迎え超新星爆発を起こすのではないかといわれています。大爆発の詳しい様子や地球への影響を最新研究から探ります。

番組内容

大量のガスを放出しながら、脈打つように大きさを変える赤色超巨星・ベテルギウス。今、寿命が尽きて超新星爆発を起こそうとしている姿だと考えられている。ベテルギウスが爆発すると何が起こるのか? 地球から観測される爆発のスペクタクルや、爆発時に発せられる強力なガンマ線の影響などが研究されている。死が迫ったベテルギウスの運命、そして大爆発の地球への影響を最新研究から探る。

出演者

ゲスト

国立天文台教授…渡部潤一,

司会

安めぐみ,山田賢治,

コメンテーター

竹内薫,

語り

土田大

mixiニュースで、「超新星爆発を起こそうとしている“ベテルギウス”とは?」

という記事が配信されています。

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1903633&media_id=112

(新刊JP - 02月05日 22:40)

あくまで 新刊された本の紹介なのですが

---------------------------------------

冬の星空で一際、輝いて見えるベテルギウス。オリオン座、冬の大三角形をつくっている星の一つだ。赤い色が印象的なベテルギウスに今、異変が起きている。爆発の兆候があるというのだ。

『ベテルギウスの超新星爆発』(幻冬舎/刊)では、ベテルギウスが爆発するのかしないのか、噂や最新の研究結果について著者の野本陽代氏が語った一冊。さらに、星の一生、宇宙論の歴史、宇宙の膨張が加速しているなど、「宇宙論」について解説をしていく。

■ベテルギウスとはどのような星なのか

地球から約640光年と比較的近くにあるべテルギウスは、太陽の約1000倍の直径があり、太陽以外では、点ではなく球として見ることのできる数少ない星の1つ。

大きく膨らみ、赤く輝いているため、赤色超巨星と呼ばれている。6年ほどの周期で0.0等星から1.3等星まで、明るさを変化させている変光星でもある。太陽の8倍以上の質量をもって生まれた星の多くは、一生の最後に超新星爆発を起こすことが知られているが、ベテルギウスは太陽の約20倍の質量を持っていたと思われ、超新星爆発を起こすことは間違いないとされている。

「ベテルギウスが2012年に超新星爆発を起こすかもしれない」という噂が天文ファンのあいだでささやかれている。その理由は、ベテルギウスの観測が進み、その大きさの変化や表面の様子が明らかになってきたことだ。昨年、米欧の研究者が3本の論文を発表し、ベテルギウスが大量のガスを放出していることや大きさの急減が示された。ガスの放出によって星の表面が梅干のように膨らんできている。これらが爆発の兆候ではないかと考えられているのだ。

ベテルギウスがもし爆発したら、地球に影響はあるのか否かを心配する人は多いだろう。ガンマ線やX線が地球に到達して、オゾン層を破壊するのでは…? しかし、その心配はしなくていいようだ。

ベテルギウスは水素の外層があり、危険な放射が外に放出されるおそれは低く、ベテルギウスの自転軸は地球の方向から20度ずれているため、ガンマ線のビームが地球にやってくることはないとされている。

ベテルギウスが爆発するのは、いつか分からない。それこそ明日かもしれないし、10万年後かもしれない。正確な予測はできないのだ。

もし私たちが生きている間に爆発したら、明るさの変化や色の変化など、いまだかつてない宇宙の大イベントを目にすることができるという。帰宅時、ちょっと立ち止まって夜空を見上げ、ベテルギウスを眺めてみるのも良いかも知れない。

(新刊JP編集部)

という記事が配信されています。

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1903633&media_id=112

(新刊JP - 02月05日 22:40)

あくまで 新刊された本の紹介なのですが

---------------------------------------

冬の星空で一際、輝いて見えるベテルギウス。オリオン座、冬の大三角形をつくっている星の一つだ。赤い色が印象的なベテルギウスに今、異変が起きている。爆発の兆候があるというのだ。

『ベテルギウスの超新星爆発』(幻冬舎/刊)では、ベテルギウスが爆発するのかしないのか、噂や最新の研究結果について著者の野本陽代氏が語った一冊。さらに、星の一生、宇宙論の歴史、宇宙の膨張が加速しているなど、「宇宙論」について解説をしていく。

■ベテルギウスとはどのような星なのか

地球から約640光年と比較的近くにあるべテルギウスは、太陽の約1000倍の直径があり、太陽以外では、点ではなく球として見ることのできる数少ない星の1つ。

大きく膨らみ、赤く輝いているため、赤色超巨星と呼ばれている。6年ほどの周期で0.0等星から1.3等星まで、明るさを変化させている変光星でもある。太陽の8倍以上の質量をもって生まれた星の多くは、一生の最後に超新星爆発を起こすことが知られているが、ベテルギウスは太陽の約20倍の質量を持っていたと思われ、超新星爆発を起こすことは間違いないとされている。

「ベテルギウスが2012年に超新星爆発を起こすかもしれない」という噂が天文ファンのあいだでささやかれている。その理由は、ベテルギウスの観測が進み、その大きさの変化や表面の様子が明らかになってきたことだ。昨年、米欧の研究者が3本の論文を発表し、ベテルギウスが大量のガスを放出していることや大きさの急減が示された。ガスの放出によって星の表面が梅干のように膨らんできている。これらが爆発の兆候ではないかと考えられているのだ。

ベテルギウスがもし爆発したら、地球に影響はあるのか否かを心配する人は多いだろう。ガンマ線やX線が地球に到達して、オゾン層を破壊するのでは…? しかし、その心配はしなくていいようだ。

ベテルギウスは水素の外層があり、危険な放射が外に放出されるおそれは低く、ベテルギウスの自転軸は地球の方向から20度ずれているため、ガンマ線のビームが地球にやってくることはないとされている。

ベテルギウスが爆発するのは、いつか分からない。それこそ明日かもしれないし、10万年後かもしれない。正確な予測はできないのだ。

もし私たちが生きている間に爆発したら、明るさの変化や色の変化など、いまだかつてない宇宙の大イベントを目にすることができるという。帰宅時、ちょっと立ち止まって夜空を見上げ、ベテルギウスを眺めてみるのも良いかも知れない。

(新刊JP編集部)

オルドビス紀の大量絶滅はガンマ線バーストが原因?

ガンマ線バーストがかつて地球上で大量絶滅を引き起こしたという研究がある。

カンザス大学とNASAの共同研究による発表なので、トンデモ説ではなさそうだ。 (NASA - Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earthによる)

ガンマ線バーストによる大量絶滅があったとされるのは、4億5千万年前(恐竜が登場するおよそ2億年前)のオルドビス紀末。

地球から6千光年以内で大質量星からわずか10秒間のガンマ線バーストが地球に向けて放出されたとしたら、地球にどのようなことが起こったかをシミュレートして予測されている。

カンザス大学のアドリアン・メロット博士は、ガンマ線バーストが地球を直撃したことは確実だと言っている。

その痕跡も残っているそうだ。

時期については、メロット博士は正確なことは言えないとしているが、過去10億年以内らしい。

ガンマ線バーストがオルドビス紀の大量絶滅を引き起こしたというアイデアはカンザス大学の古生物学者であるブルース・リーバーマン博士が考え出した。

この大量絶滅は氷河期によるものと考えられているのだが、ガンマ線バーストが生物を即座に絶滅させ、その後、地球表面の気温が大幅に低下したとリーバーマン博士は考えている。

メロット博士の指導を受けて、カンザス大学のブライアン・トーマスが調査したところによると、ガンマ線バーストによるオルドビス紀の大量絶滅では、海に住む無脊椎動物の60%が滅び、生物は大部分は海にしか住めなくなったようだ(ただし、原始的な陸生動物はいたらしい)。

また、このガンマ線バーストは地球の大気にも大きな被害を与え、オゾン層の半分が数週間で破壊された。

しかも、5年後も、オゾン層の10%は破壊されたままだった(現在、問題になっているオゾン層の破壊は3%程度である)。

オゾン層が消失したことにより、深海生物は生き延びたものの、海面にいるプランクトンや海面近くの生物は生き延びることができなかった。

実際、海面近くに住む三葉虫の幼生は、深い海中で暮らす三葉虫の成体よりも影響を受け、たくさん死んでしまったようだ。

また、もちろん、海洋の食物連鎖は崩壊ししてしまう。

ガンマ線バースト恐るべし!

ガンマ線バーストがかつて地球上で大量絶滅を引き起こしたという研究がある。

カンザス大学とNASAの共同研究による発表なので、トンデモ説ではなさそうだ。 (NASA - Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earthによる)

ガンマ線バーストによる大量絶滅があったとされるのは、4億5千万年前(恐竜が登場するおよそ2億年前)のオルドビス紀末。

地球から6千光年以内で大質量星からわずか10秒間のガンマ線バーストが地球に向けて放出されたとしたら、地球にどのようなことが起こったかをシミュレートして予測されている。

カンザス大学のアドリアン・メロット博士は、ガンマ線バーストが地球を直撃したことは確実だと言っている。

その痕跡も残っているそうだ。

時期については、メロット博士は正確なことは言えないとしているが、過去10億年以内らしい。

ガンマ線バーストがオルドビス紀の大量絶滅を引き起こしたというアイデアはカンザス大学の古生物学者であるブルース・リーバーマン博士が考え出した。

この大量絶滅は氷河期によるものと考えられているのだが、ガンマ線バーストが生物を即座に絶滅させ、その後、地球表面の気温が大幅に低下したとリーバーマン博士は考えている。

メロット博士の指導を受けて、カンザス大学のブライアン・トーマスが調査したところによると、ガンマ線バーストによるオルドビス紀の大量絶滅では、海に住む無脊椎動物の60%が滅び、生物は大部分は海にしか住めなくなったようだ(ただし、原始的な陸生動物はいたらしい)。

また、このガンマ線バーストは地球の大気にも大きな被害を与え、オゾン層の半分が数週間で破壊された。

しかも、5年後も、オゾン層の10%は破壊されたままだった(現在、問題になっているオゾン層の破壊は3%程度である)。

オゾン層が消失したことにより、深海生物は生き延びたものの、海面にいるプランクトンや海面近くの生物は生き延びることができなかった。

実際、海面近くに住む三葉虫の幼生は、深い海中で暮らす三葉虫の成体よりも影響を受け、たくさん死んでしまったようだ。

また、もちろん、海洋の食物連鎖は崩壊ししてしまう。

ガンマ線バースト恐るべし!

ガンマ線バーストが地球を襲ったら大量絶滅も

人類を破滅に導く宇宙の大爆発としてガンマ線バースト(GRB)が考えられます。

ガンマ線バーストとは、大質量の恒星が超新星爆発を起こした際に形成されるブラックホールによって放射されるガンマ線のビームです。

あるいは、中性子星同士が合体したときや中性子星の一種であるマグネターが星震を起こしたときにも放射されると考えられています。

宇宙で起こる爆発としては、ビッグバンを除き最大のものといえます。

ガンマ線バーストは、オルドビス紀末の大量絶滅の原因ではないかとも言われていますが、はっきりとしたことはまだ分かっていません。

現在のところ、地球を直撃しそうなガンマ線バーストも見つかっていないので、とりあえず安心です。

しかし、もし6千光年以内でガンマ線バーストが起こり、それが地球を直撃すれば、大量絶滅が起こるかもしれません。

ガンマ線バーストが地球に深刻な被害を与えるとしたら、どんなものになるでしょうか。

ガンマ線バーストは、平均すると10秒ほどしか持続しない(最長で23分らしい)ので、地球全体にガンマ線が降り注ぐことはありません。

しかし、地球の半分はひどく影響を受けます。

フィリップ・プレイトの『宇宙から恐怖がやってくる!』によると、「1メガトンの核爆弾を、GRBが当たる半球で、1.6キロメートル四方に1個ずつ爆発させるほどのもの」のようです。

空を見上げていた人間は目が潰れます。

オゾン層が破壊され、ガンマ線バーストが直撃する地球の半分の範囲に住む人は致死量の100倍の放射線を浴びて焼け死ぬことでしょう。

また、オゾン層が破壊されることで、太陽からの紫外線が直接降り注ぐことになるので、地球の裏側にいた人でも、安心はできません。

陸地に住む生物と海の浅いところに住む生物は死滅する可能性が高いです。

大量の酸性雨も降るでしょう。

食物連鎖は崩壊し、大量絶滅が起こります。

人類を破滅に導く宇宙の大爆発としてガンマ線バースト(GRB)が考えられます。

ガンマ線バーストとは、大質量の恒星が超新星爆発を起こした際に形成されるブラックホールによって放射されるガンマ線のビームです。

あるいは、中性子星同士が合体したときや中性子星の一種であるマグネターが星震を起こしたときにも放射されると考えられています。

宇宙で起こる爆発としては、ビッグバンを除き最大のものといえます。

ガンマ線バーストは、オルドビス紀末の大量絶滅の原因ではないかとも言われていますが、はっきりとしたことはまだ分かっていません。

現在のところ、地球を直撃しそうなガンマ線バーストも見つかっていないので、とりあえず安心です。

しかし、もし6千光年以内でガンマ線バーストが起こり、それが地球を直撃すれば、大量絶滅が起こるかもしれません。

ガンマ線バーストが地球に深刻な被害を与えるとしたら、どんなものになるでしょうか。

ガンマ線バーストは、平均すると10秒ほどしか持続しない(最長で23分らしい)ので、地球全体にガンマ線が降り注ぐことはありません。

しかし、地球の半分はひどく影響を受けます。

フィリップ・プレイトの『宇宙から恐怖がやってくる!』によると、「1メガトンの核爆弾を、GRBが当たる半球で、1.6キロメートル四方に1個ずつ爆発させるほどのもの」のようです。

空を見上げていた人間は目が潰れます。

オゾン層が破壊され、ガンマ線バーストが直撃する地球の半分の範囲に住む人は致死量の100倍の放射線を浴びて焼け死ぬことでしょう。

また、オゾン層が破壊されることで、太陽からの紫外線が直接降り注ぐことになるので、地球の裏側にいた人でも、安心はできません。

陸地に住む生物と海の浅いところに住む生物は死滅する可能性が高いです。

大量の酸性雨も降るでしょう。

食物連鎖は崩壊し、大量絶滅が起こります。

超新星爆発の影響 ガンマ線とX線によるオゾン層の破壊

超新星爆発で発生するガンマ線とX線は、大気圏内では人体に被害を与えることはほとんどないという研究もあります。

しかし、大気へ被害を与え、間接的に人体に被害を与える可能性があります。

ガンマ線とX線はオゾン層を破壊することがわかっています。

オゾン層が破壊されると、紫外線を吸収することができないので、ダイレクトに地上に注ぐようになります。

その結果、人間は皮膚がんや白内障になりやすくなりますし、動植物プランクトンにも致命的なダメージを与えます。

フロンによるオゾン層の破壊と同じことです。

動植物プランクトンは食物連鎖の底辺となっているので、いなくなってしまうと、プランクトンを食べる生物が絶滅→プランクトンを食べる生物を食べる生物が絶滅→…というふうに、生態系に深刻な被害を与えます。

さて、このような被害を超新星爆発が地球に与えるためには、ある研究では100光年以下とされていますが、15光年より遠ければ大丈夫じゃないかという研究もあるようです。

とりあえず、そのくらいの距離で超新星爆発しそうな恒星はないと言われていますが、どうなることでしょう。

▼参考文献

フィリップ・プレイト『宇宙から恐怖がやってくる!』(NHK出版)

超新星爆発で発生するガンマ線とX線は、大気圏内では人体に被害を与えることはほとんどないという研究もあります。

しかし、大気へ被害を与え、間接的に人体に被害を与える可能性があります。

ガンマ線とX線はオゾン層を破壊することがわかっています。

オゾン層が破壊されると、紫外線を吸収することができないので、ダイレクトに地上に注ぐようになります。

その結果、人間は皮膚がんや白内障になりやすくなりますし、動植物プランクトンにも致命的なダメージを与えます。

フロンによるオゾン層の破壊と同じことです。

動植物プランクトンは食物連鎖の底辺となっているので、いなくなってしまうと、プランクトンを食べる生物が絶滅→プランクトンを食べる生物を食べる生物が絶滅→…というふうに、生態系に深刻な被害を与えます。

さて、このような被害を超新星爆発が地球に与えるためには、ある研究では100光年以下とされていますが、15光年より遠ければ大丈夫じゃないかという研究もあるようです。

とりあえず、そのくらいの距離で超新星爆発しそうな恒星はないと言われていますが、どうなることでしょう。

▼参考文献

フィリップ・プレイト『宇宙から恐怖がやってくる!』(NHK出版)

超新星爆発の影響 X線とガンマ線による被害は?

超新星爆発では、X線やガンマ線といった放射線が発生します。

これらの危険性はどれくらいのものなのでしょうか。

X線は周知のように、医療用に用いられていますが、もちろんそれらはコントロールされた量だから大丈夫なのです。もし、大量のX線を浴びると、DNAが負傷し、細胞をガン化させる可能性があるそうです。

超新星爆発によりX線は地球にやってきますが、そのほとんどは大気に吸収されてしまうので、健康に影響を与えることはほとんどありません。

ただし、大気圏外で活動している宇宙飛行士はこの限りではありません。

もし、3000光年以内で超新星爆発が起こると、致死量のX線を浴びると考えられています。

そして、3000光年以内には超新星爆発を起こしそうな星はたくさんあるのです。

また、ガンマ線についても同じことがいえるので、宇宙飛行士は注意が必要です。

ガンマ線の場合は、直接浴びるガンマ線のほかに、ガンマ線をいったん吸収した金属が二次放射としてX線を放射する危険性もあります。

このほか、人工衛星や電力網、通信、テレビ、GPS、飛行機にも大きな被害を与えることが予想されています。

これらは、太陽フレアやコロナ質量放出などの太陽嵐によって生じる被害とよく似ているので、太陽嵐の対策をすることが、超新星爆発対策にもなります。

▼参考文献

フィリップ・プレイト『宇宙から恐怖がやってくる!』

超新星爆発では、X線やガンマ線といった放射線が発生します。

これらの危険性はどれくらいのものなのでしょうか。

X線は周知のように、医療用に用いられていますが、もちろんそれらはコントロールされた量だから大丈夫なのです。もし、大量のX線を浴びると、DNAが負傷し、細胞をガン化させる可能性があるそうです。

超新星爆発によりX線は地球にやってきますが、そのほとんどは大気に吸収されてしまうので、健康に影響を与えることはほとんどありません。

ただし、大気圏外で活動している宇宙飛行士はこの限りではありません。

もし、3000光年以内で超新星爆発が起こると、致死量のX線を浴びると考えられています。

そして、3000光年以内には超新星爆発を起こしそうな星はたくさんあるのです。

また、ガンマ線についても同じことがいえるので、宇宙飛行士は注意が必要です。

ガンマ線の場合は、直接浴びるガンマ線のほかに、ガンマ線をいったん吸収した金属が二次放射としてX線を放射する危険性もあります。

このほか、人工衛星や電力網、通信、テレビ、GPS、飛行機にも大きな被害を与えることが予想されています。

これらは、太陽フレアやコロナ質量放出などの太陽嵐によって生じる被害とよく似ているので、太陽嵐の対策をすることが、超新星爆発対策にもなります。

▼参考文献

フィリップ・プレイト『宇宙から恐怖がやってくる!』

超新星爆発の影響 破片と明るさ

超新星の破片が地球に振り注ぐ

アメリカの天文学者フィリップ・プレイトによれば、太陽質量の20倍の物質を放出する超新星爆発が10光年先で起こったとすると、地球には4000万トンの物質がぶつかるそうです。

影響としては裏庭に雨粒がひとつ落ちてくる程度だといことで、たいして心配することはないようです。

明るさ

超新星爆発でどれくらい空が明るくなるかという問題です。

フィリップ・プレイトによれば、月ほどの明るさになるためには、500光年の距離になくてはならないそうです。

青色巨星のスピカは地球から260光年のところにあるので、かなり明るくなりそうですね。

そして、フィリップ・プレイトは、超新星爆発が太陽並みの明るさになるためには、1光年の距離になくてはならないと述べています。

しかし、2012年ベテルギウス大爆発か? 2つ目の太陽となる可能性も ?

ロケットニュース24(β)という記事によれば、赤色超巨星のベテルギウスが爆発すると、太陽くらいの明るさになるのだとか。

----------------------------------

南クィーンズ大学の物理学者ブラッド・カーター博士によると、「もし超新星爆発が起きたら、少なくとも2週間は2つの太陽が見られることとなり、そしてその間、夜はなくなるだろう」と驚きの事実を語り、さらに、「このスターウォーズみたいなシナリオは、場合によってはもっと先のこととなるかもしれないが、2012年に見られる可能性がある」というのだ。

ベテルギウスは地球から640光年離れたところにあります。

フィリップ・プレイトの予測とはかなり違いますが、研究者によってずいぶん変わってくるところなのでしょう。

▼参考文献

フィリップ・プレイト『宇宙から恐怖がやってくる!』

超新星の破片が地球に振り注ぐ

アメリカの天文学者フィリップ・プレイトによれば、太陽質量の20倍の物質を放出する超新星爆発が10光年先で起こったとすると、地球には4000万トンの物質がぶつかるそうです。

影響としては裏庭に雨粒がひとつ落ちてくる程度だといことで、たいして心配することはないようです。

明るさ

超新星爆発でどれくらい空が明るくなるかという問題です。

フィリップ・プレイトによれば、月ほどの明るさになるためには、500光年の距離になくてはならないそうです。

青色巨星のスピカは地球から260光年のところにあるので、かなり明るくなりそうですね。

そして、フィリップ・プレイトは、超新星爆発が太陽並みの明るさになるためには、1光年の距離になくてはならないと述べています。

しかし、2012年ベテルギウス大爆発か? 2つ目の太陽となる可能性も ?

ロケットニュース24(β)という記事によれば、赤色超巨星のベテルギウスが爆発すると、太陽くらいの明るさになるのだとか。

----------------------------------

南クィーンズ大学の物理学者ブラッド・カーター博士によると、「もし超新星爆発が起きたら、少なくとも2週間は2つの太陽が見られることとなり、そしてその間、夜はなくなるだろう」と驚きの事実を語り、さらに、「このスターウォーズみたいなシナリオは、場合によってはもっと先のこととなるかもしれないが、2012年に見られる可能性がある」というのだ。

ベテルギウスは地球から640光年離れたところにあります。

フィリップ・プレイトの予測とはかなり違いますが、研究者によってずいぶん変わってくるところなのでしょう。

▼参考文献

フィリップ・プレイト『宇宙から恐怖がやってくる!』

<Two Suns? Twin Stars Could Be Visible From Earth By 2012>

Earth could be getting a second sun, at least temporarily.

Dr. Brad Carter, Senior Lecturer of Physics at the University of Southern Queensland, outlined the scenario to news.com.au. Betelgeuse, one of the night sky's brightest stars, is losing mass, indicating it is collapsing. It could run out of fuel and go super-nova at any time.

When that happens, for at least a few weeks, we'd see a second sun, Carter says. There may also be no night during that timeframe.

The Star Wars-esque scenario could happen by 2012, Carter says... or it could take longer. The explosion could also cause a neutron star or result in the formation of a black hole 1300 light years from Earth, reports news.com.au.

But doomsday sayers should be careful about speculation on this one. If the star does go super-nova, Earth will be showered with harmless particles, according to Carter. "They will flood through the Earth and bizarrely enough, even though the supernova we see visually will light up the night sky, 99 per cent of the energy in the supernova is released in these particles that will come through our bodies and through the Earth with absolutely no harm whatsoever," he told news.com.au.

In fact, a neutrino shower could be beneficial to Earth. According to Carter this "star stuff" makes up the universe. "It literally makes things like gold, silver - all the heavy elements - even things like uranium....a star like Betelgeuse is instantly forming for us all sorts of heavy elements and atoms that our own Earth and our own bodies have from long past supernovi," said Carter.

UPDATE: To clarify, the news.com.au article does not say a neutrino shower could be beneficial to Earth, but implies a supernova could be beneficial, stating, "Far from being a sign of the apocalypse, according to Dr Carter the supernova will provide Earth with elements necessary for survival and continuity."

Earth could be getting a second sun, at least temporarily.

Dr. Brad Carter, Senior Lecturer of Physics at the University of Southern Queensland, outlined the scenario to news.com.au. Betelgeuse, one of the night sky's brightest stars, is losing mass, indicating it is collapsing. It could run out of fuel and go super-nova at any time.

When that happens, for at least a few weeks, we'd see a second sun, Carter says. There may also be no night during that timeframe.

The Star Wars-esque scenario could happen by 2012, Carter says... or it could take longer. The explosion could also cause a neutron star or result in the formation of a black hole 1300 light years from Earth, reports news.com.au.

But doomsday sayers should be careful about speculation on this one. If the star does go super-nova, Earth will be showered with harmless particles, according to Carter. "They will flood through the Earth and bizarrely enough, even though the supernova we see visually will light up the night sky, 99 per cent of the energy in the supernova is released in these particles that will come through our bodies and through the Earth with absolutely no harm whatsoever," he told news.com.au.

In fact, a neutrino shower could be beneficial to Earth. According to Carter this "star stuff" makes up the universe. "It literally makes things like gold, silver - all the heavy elements - even things like uranium....a star like Betelgeuse is instantly forming for us all sorts of heavy elements and atoms that our own Earth and our own bodies have from long past supernovi," said Carter.

UPDATE: To clarify, the news.com.au article does not say a neutrino shower could be beneficial to Earth, but implies a supernova could be beneficial, stating, "Far from being a sign of the apocalypse, according to Dr Carter the supernova will provide Earth with elements necessary for survival and continuity."

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

ペテルギウス 超新星爆発 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

ペテルギウス 超新星爆発のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90054人

- 2位

- 酒好き

- 170690人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208287人