●新刊の購買促進

「好きな作家の新作をすぐ読むことが出来る」という新刊ならではの最大の魅力が衰退しているのは、新刊の購買数が伸び悩んでいる点から見ても明らかです。そのような状況において「コンテンツが同じで、それなりに新しい作品も揃えてあって、しかも価格がやすい」となれば、大方の人が古本やBookoffの方を選ぶのは当然と言えば当然のことです。

しかし、前述した通り、やはり新刊は売れてもらわなければ困る。出版業界自体が縮小してしまっては、日本の読書文化の衰退は免れない。では、新刊が生き残っていくためにはどうすればいいのか。それは、古本・新古本とどう差異化していくのかが最大の焦点になると思います。

コンテンツを変えることは無理。再販制がある限り、価格を下げることも出来ない。じゃあ、どうするのか。残る道は一つ。そう、デザインです。

もちろん、これまでにも趣向を凝らした様々なデザインが出されてきました。(新潮文庫なんて特にそうです。)しかし、それらはあくまで「本としてのデザイン」であったので、コンセプトとしてそこまで大きな変化はなかったと思います。(でも僕は新潮文庫のデザインが好きです!)

これをまったく新しい観点、つまり「ファッションアイテムとしての本」というコンセプトのもと、デザインを考え直したらどうなるか。きっと、既存の文庫本とはハッキリと違う、新しいものになると思います。そうすれば、古本ではなく新刊を買う理由にもなし、新刊を選ぶ意味も出来る。

また、これから電子書籍が登場してくる中で、所有物としての本の価値(本が「本」であることの意味)というのは、ますます高まってくると予想されます。つまり、「本をもっていることがカッコイイ」といった記号消費的な価値をいかに創造していけるかがポイントになってくるでしょう。そのなかの一つとして、「ファッションアイテムとしての本」があってもいいのではないでしょうか。

●読書離れイメージの払拭

現況では、「新刊離れ」が起きていることは明らかであっても「読書離れ」がおきていると言いきることは出来ないことは第1部でも触れました。むしろ問題なのは、このような現状であるのにも関わらず、さも明確な事実であるかのように「読書離れ」というイメージが蔓延していることの方だと思います。これはゆゆしき問題です。「読書離れ」イメージはさらなる「読書離れ」を助長します。「みんな読んでいないんだったら、僕も読まなくていいか。」と考えさせてしまう。

しかし、どうして「読書離れ」イメージはいつまでたっても蔓延ったままなのでしょうか。それは、読書をしていることが読書をしている最中しか傍目から分からないからだと僕は思います。例えば、電車の中がそうです。電車などで本を読んでいれば、その人が読書をする人であることは一目瞭然です。しかし、如何せん電車の中ではみな自分の世界に入ってしまっていて(携帯・読書など)周りのことなんて気にも留めませんし、電車を降りてしまえばその人が本を読んでいたことは分からなくなってしまいます。だから、読書をしている人がまわりに意外といるということにみんな気がつかない。(電車の中では意外とみんな読書していると思います。電車の中というのは、図書館・喫茶店に次いで本との親和性が高い空間だと僕は思っています。)

これが逆だったらどうでしょう。もし、読書をしていることが傍目からわかったら。本を読んでいる時以外でも、その人が読書をしていることがわかったら。

まず、間違いなく「読書離れ」イメージは払拭されます。そして、「本を読んだ方がいい」という雰囲気を作り出すことが出来るはずです。「みんなが本を読んでいるなら、私も本を読もう」。言葉で薦めなくても、教育で強制しなくても、授業で縛りつけなくても、みんな自分から本を読むようになる。そう思います。

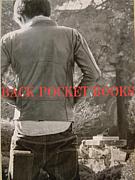

そこで「ケツポケットに文庫を」なんです。たとえ本を開いていないときでも、ケツポケットから顔を出した文庫本からその人が本を読むことが傍目に分かる。読書中でなくとも読書習慣が顕在化する。これは面白い効果を生むはずです。社会心理学でいうところの「同調圧力」です。「みんながやっているなら、自分もやった方がいい。やってみよう。」そのような雰囲気を醸成することができるはずです。

普段バッグに入れていた本を、ケツポケットに入れるだけで世界が変わるかもしれない。大袈裟ですが、僕は本気でそう信じています。

●本のすばらしさ

紙書籍・電子書籍の議論の前に、本自体の素晴らしさを再確認し広めることが出来なければ、読書文化は衰退してしまう危険性があることは前述したとおりです。

では、本の素晴らしさを伝えるにはどうすればいいのか?人に教えられるのでもなく、強制されるのでもなく、本の素晴らしさに気がつくためには自発的に本を読まなければならない。そう考えました。

では、自発的に本を読んでもらうためにはどうすればいいか?少なくとも本が手にとれる範囲になければならない。つまり、本を読むから本がそばにあるのではなく、本がそばにあるから本を読むことが出来る。いわば逆転的発想です。

だから「ケツポケットに文庫を」なんです。文庫本はポケットに収まるサイズであるし、幸いにも大方のパンツにはケツポケットが二つ付いていて、片方は使われていないことが多い。そして入れて見たら案外カッコイイ。

携帯電話も音楽プレイヤーも「ポケッタブル」であったことが普及の最大要因であったのではないでしょうか?だから「ポータブル」ではなく「ポケッタブル」。バッグではなくポケット。携帯電話や音楽プレイヤーと戦うためには、本も同じフィールドに立つより他にありません。

●本が「本」であることの意味を見直す

そして最後に、本が「本」であることの意味です。これについてみなさんに考えてもらうためにはどうしたらいいか。

これもまた上述した通り、本が「本」であることの意味は「本」というカタチを持っているから生じているものでありますから、「本」というカタチに焦点を当てた企画にするべきだと考えました。実際に手に取り項を繰ることで感じられることは多いと思います。

●まとめ

以上の話をまとめると以下の四点に集約されます。

?新刊の購買促進

→新刊と古本のデザイン面での差異化

?「読書離れ」イメージの打破

→読書習慣の顕在化

?電子・紙に関わらず、本の素晴らしさを広める・再確認する

→本が常に身近にある様な環境を作り出す

?本が「本」であることの意味を見つめ直す

→「本」というカタチに焦点を当てた企画を打つ

⇒「ケツポケットに文庫を」

「好きな作家の新作をすぐ読むことが出来る」という新刊ならではの最大の魅力が衰退しているのは、新刊の購買数が伸び悩んでいる点から見ても明らかです。そのような状況において「コンテンツが同じで、それなりに新しい作品も揃えてあって、しかも価格がやすい」となれば、大方の人が古本やBookoffの方を選ぶのは当然と言えば当然のことです。

しかし、前述した通り、やはり新刊は売れてもらわなければ困る。出版業界自体が縮小してしまっては、日本の読書文化の衰退は免れない。では、新刊が生き残っていくためにはどうすればいいのか。それは、古本・新古本とどう差異化していくのかが最大の焦点になると思います。

コンテンツを変えることは無理。再販制がある限り、価格を下げることも出来ない。じゃあ、どうするのか。残る道は一つ。そう、デザインです。

もちろん、これまでにも趣向を凝らした様々なデザインが出されてきました。(新潮文庫なんて特にそうです。)しかし、それらはあくまで「本としてのデザイン」であったので、コンセプトとしてそこまで大きな変化はなかったと思います。(でも僕は新潮文庫のデザインが好きです!)

これをまったく新しい観点、つまり「ファッションアイテムとしての本」というコンセプトのもと、デザインを考え直したらどうなるか。きっと、既存の文庫本とはハッキリと違う、新しいものになると思います。そうすれば、古本ではなく新刊を買う理由にもなし、新刊を選ぶ意味も出来る。

また、これから電子書籍が登場してくる中で、所有物としての本の価値(本が「本」であることの意味)というのは、ますます高まってくると予想されます。つまり、「本をもっていることがカッコイイ」といった記号消費的な価値をいかに創造していけるかがポイントになってくるでしょう。そのなかの一つとして、「ファッションアイテムとしての本」があってもいいのではないでしょうか。

●読書離れイメージの払拭

現況では、「新刊離れ」が起きていることは明らかであっても「読書離れ」がおきていると言いきることは出来ないことは第1部でも触れました。むしろ問題なのは、このような現状であるのにも関わらず、さも明確な事実であるかのように「読書離れ」というイメージが蔓延していることの方だと思います。これはゆゆしき問題です。「読書離れ」イメージはさらなる「読書離れ」を助長します。「みんな読んでいないんだったら、僕も読まなくていいか。」と考えさせてしまう。

しかし、どうして「読書離れ」イメージはいつまでたっても蔓延ったままなのでしょうか。それは、読書をしていることが読書をしている最中しか傍目から分からないからだと僕は思います。例えば、電車の中がそうです。電車などで本を読んでいれば、その人が読書をする人であることは一目瞭然です。しかし、如何せん電車の中ではみな自分の世界に入ってしまっていて(携帯・読書など)周りのことなんて気にも留めませんし、電車を降りてしまえばその人が本を読んでいたことは分からなくなってしまいます。だから、読書をしている人がまわりに意外といるということにみんな気がつかない。(電車の中では意外とみんな読書していると思います。電車の中というのは、図書館・喫茶店に次いで本との親和性が高い空間だと僕は思っています。)

これが逆だったらどうでしょう。もし、読書をしていることが傍目からわかったら。本を読んでいる時以外でも、その人が読書をしていることがわかったら。

まず、間違いなく「読書離れ」イメージは払拭されます。そして、「本を読んだ方がいい」という雰囲気を作り出すことが出来るはずです。「みんなが本を読んでいるなら、私も本を読もう」。言葉で薦めなくても、教育で強制しなくても、授業で縛りつけなくても、みんな自分から本を読むようになる。そう思います。

そこで「ケツポケットに文庫を」なんです。たとえ本を開いていないときでも、ケツポケットから顔を出した文庫本からその人が本を読むことが傍目に分かる。読書中でなくとも読書習慣が顕在化する。これは面白い効果を生むはずです。社会心理学でいうところの「同調圧力」です。「みんながやっているなら、自分もやった方がいい。やってみよう。」そのような雰囲気を醸成することができるはずです。

普段バッグに入れていた本を、ケツポケットに入れるだけで世界が変わるかもしれない。大袈裟ですが、僕は本気でそう信じています。

●本のすばらしさ

紙書籍・電子書籍の議論の前に、本自体の素晴らしさを再確認し広めることが出来なければ、読書文化は衰退してしまう危険性があることは前述したとおりです。

では、本の素晴らしさを伝えるにはどうすればいいのか?人に教えられるのでもなく、強制されるのでもなく、本の素晴らしさに気がつくためには自発的に本を読まなければならない。そう考えました。

では、自発的に本を読んでもらうためにはどうすればいいか?少なくとも本が手にとれる範囲になければならない。つまり、本を読むから本がそばにあるのではなく、本がそばにあるから本を読むことが出来る。いわば逆転的発想です。

だから「ケツポケットに文庫を」なんです。文庫本はポケットに収まるサイズであるし、幸いにも大方のパンツにはケツポケットが二つ付いていて、片方は使われていないことが多い。そして入れて見たら案外カッコイイ。

携帯電話も音楽プレイヤーも「ポケッタブル」であったことが普及の最大要因であったのではないでしょうか?だから「ポータブル」ではなく「ポケッタブル」。バッグではなくポケット。携帯電話や音楽プレイヤーと戦うためには、本も同じフィールドに立つより他にありません。

●本が「本」であることの意味を見直す

そして最後に、本が「本」であることの意味です。これについてみなさんに考えてもらうためにはどうしたらいいか。

これもまた上述した通り、本が「本」であることの意味は「本」というカタチを持っているから生じているものでありますから、「本」というカタチに焦点を当てた企画にするべきだと考えました。実際に手に取り項を繰ることで感じられることは多いと思います。

●まとめ

以上の話をまとめると以下の四点に集約されます。

?新刊の購買促進

→新刊と古本のデザイン面での差異化

?「読書離れ」イメージの打破

→読書習慣の顕在化

?電子・紙に関わらず、本の素晴らしさを広める・再確認する

→本が常に身近にある様な環境を作り出す

?本が「本」であることの意味を見つめ直す

→「本」というカタチに焦点を当てた企画を打つ

⇒「ケツポケットに文庫を」

|

|

|

|

|

|

|

|

ケツポケットに文庫を 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-