2008-02-25 00:00:00

再生医療に関する3つの誤解

テーマ:再生医療

今回はいろんな方のブログを見ていて誤解しているなぁと思うことがありますので、そのことについて。。

まず、「このまま再生医療が進むとあらゆる臓器ができるようになってヒトは死ぬことがなくなるんじゃないか」という意見をよく見かけます。

基本的に再生医療というのはいままで治療法のなかった疾患の患者さんに対する医療であり、不死化のための医療ではありません。

上記のような意見をおっしゃられる方の多くは「再生医療」=「臓器再生」という風に考えておられると思います。

実際に、東京理科大学の辻孝教授らのように幹細胞から臓器を形成する研究を行っている研究者もいらっしゃいます。

Nat Methods. 2007 Mar;4(3):227-30

The development of a bioengineered organ germ method.

Nakao K, Morita R, Saji Y, Ishida K, Tomita Y, Ogawa M, Saitoh M, Tomooka Y, Tsuji T.

http://

しかし、やはり三次元的な臓器を体外で作り出すということは非常に難しいことには変わりありません。

将来の移植医療というのは、今までの臓器置換ではなく、細胞移植へと主眼が移行していくと考えられています。

細胞移植だと、実現の可能性が大きく向上しますし、大きな手術も必要ではありません。

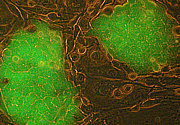

細胞移植の場合は、損傷を受けた臓器の細胞やその幹細胞、もしくは損傷を受けた臓器に存在する幹細胞の分化・増殖や血管新生を促進する物質を分泌する細胞を移植します。臓器に直接、もしくは血流を通して導入するのですが、そうなると注射とか点滴でオッケーです。

また、東京女子医科大学の岡野光夫教授らのグループが開発した細胞シートの技術を応用することでさらなる可能性が広がりました。

例えば、最近、大阪大学の澤芳樹教授らのグループとの共同研究で臨床応用された心筋シートが話題になりましたよね。この心筋シートでは、患者の太ももの筋芽細胞由来の筋肉細胞が使われており、心筋細胞ではないので収縮力は強くないのですが、将来iPS細胞から分化させた心筋細胞を使うことにより、より収縮力の強い心筋シートができると考えられます。

二つ目に、「ES細胞やiPS細胞はそもそもガン細胞のような増殖能があるんだから、常にガン化のリスクと隣り合わせだ」という意見もよく見かけます。

もちろん現状のiPS細胞の作製法だとc-Mycの再活性化やレトロウイルスベクターの挿入による遺伝子変異などで細胞がガン化する可能性はありますし、これらは報道されている通りで、c-Mycの活性化に関してはすでに実証されています。

ちなみに過去にレトロウイルスベクターを用いた遺伝子治療において白血病を発症した患者さんもいます。

しかし、分化した細胞が人為的操作なく未分化になることは自然発生的な癌化を除いてありません。

ES細胞、もしくはc-Mycやレトロウイルスを用いない方法で作られたiPS細胞を、分化させた後、未分化な細胞を完全に除いて、分化した細胞のみにすると、再び未分化になることは自然発生的な癌化を除いてないのです。

もちろん、分化誘導の際に分化しきれていない未分化な細胞がコンタミしているためにガン化する恐れがあるのは間違いないので、臨床応用される際には分化した細胞と未分化細胞の選抜が非常に重要になってくると思われます。よって、表面抗原マーカー等を用いて、細胞をセルソーターで分ける技術の向上が必須だと考えられます。

つまり、ES細胞やiPS細胞から分化させたからと言って、普通の分化した細胞と比べて未分化になりやすいということはないのです。

何度も言いますが、あくまで、完全に分化できれば…のお話ですが。。

きちんと分化したということは、言い換えると「未分化だった名残が残っていない」と言えます。

細胞が未分化であることを規定している現象として、Oct3/4やNanogと言った未分化マーカー遺伝子の発現や、ヒストンH3K4とK27のメチル化が両方同時に入っている遺伝子が多数存在すること、クロマチンが開いた構造になっているなどが挙げられますが、これらがすべてきちんと解消している細胞における状態というのは、分化した細胞を規定している定義となんら変わりなく、一致していると言えるので、癌化の確率も変わらないのは当然です。

実際に、分化した細胞をリプログラミングして未分化細胞にする研究をしている自分とすれば、この難しさは身に染みています(苦笑)

ちなみにこの話と関連していて、よくブログ等で誤解されている意見として、「でも、細胞ってテロメアがどうとかで有限回数しか分裂できないし、結局のところ使えないんじゃないの?」というものがありますね。

しかし、ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞では、ガン細胞において発現している「テロメラーゼ」という遺伝子が発現していて、テロメアを伸張させる能力が備わっているため、不死化されており、寿命はありません。

(「iPS細胞におけるテロメラーゼによるES細胞様特徴の獲得 」

http://

にて詳細書いています。)

言い方を変えると、ES細胞やiPS細胞はテロメラーゼを発現しているので、ある意味、ガン細胞であるとも言えます。

だからこそ、上記のように、ES細胞やiPS細胞をそのまま用いるのではなく、きちんと目的の細胞に分化させ、未分化な細胞を完全に除いてから、細胞移植医療に用いる必要があるわけです。

三つ目は、「ES細胞とかiPS細胞ってよく分からないけど、クローンってことでしょ」という意見。

しかし、ES細胞やiPS細胞でクローンをつくるためには核移植技術を用いるかテトラプロイドレスキュー法という特殊な手法を用いなければできません。

精子・卵を作って受精させる生殖細胞経由だと、減数分裂の際に染色体の組換えが起こるのでクローンはできません。

核移植技術を用いる場合は、クローンを作製したい個体の体細胞から作製したiPS細胞の核を、除核した未受精卵(ミトコンドリアのことを考えるとiPS細胞から誘導した卵が最適)に核移植して作ったクローン胚を仮親に移植して作ります。

テトラプロイド(4倍体)の胚というのは胚体外(胎盤とか)には寄与できるのですが、胚体(胎仔)に寄与することができません。

そこでiPS細胞と4倍体胚のキメラを作製することで100%iPS細胞由来の胎仔を作り出すことができるのです。

この胎仔はiPS細胞と同じ遺伝情報を持ちますのでiPS細胞の由来の個体のクローンであると言えます。

こうやって作製されたクローン胎仔をテトラプロイドキメラといい、この技術のことをテトラプロイドレスキュー法といいます。

生殖細胞経由の場合、iPS細胞から作出した精子や卵は母親由来の染色体と父親由来の染色体を1本ずつランダムに受け継ぎます。

とりあえず常染色体だけについて考えても、ヒトの場合、クローンを作るためには22対の常染色体がすべて精子と卵で異なった由来の染色体を受け継がないといけない(例えば、iPS細胞から作り出した精子と卵の1番染色体が両方とも母親由来であったとすれば、それらを受精させてもクローンにはならない。)ので、確率的には2の22乗分の1。

もし仮にそのような染色体構成の精子と卵ができたとしても、それらの形成過程の減数分裂において母親由来の染色体と父親由来の染色体の間で組換えが起こりますので、その時点で遺伝子構成が変わってしまい、クローンを作り得なくなるのです。

私はヒトクローンを作るのには反対です。

ただ、もし完全な精子や卵が作られるのならば(いずれ触れますが、ES細胞からの精子や卵の分化誘導は現状では完全なものはないです)、ある意味、上記のように普通の生殖と変わりませんし、究極の生殖医療として、精子や卵を作ることができない不妊患者さんの体細胞からiPS細胞を作り出して、それから精子や卵を誘導して、配偶者の精子や卵と体外受精させるということは検討に値すると思います。

http://

再生医療に関する3つの誤解

テーマ:再生医療

今回はいろんな方のブログを見ていて誤解しているなぁと思うことがありますので、そのことについて。。

まず、「このまま再生医療が進むとあらゆる臓器ができるようになってヒトは死ぬことがなくなるんじゃないか」という意見をよく見かけます。

基本的に再生医療というのはいままで治療法のなかった疾患の患者さんに対する医療であり、不死化のための医療ではありません。

上記のような意見をおっしゃられる方の多くは「再生医療」=「臓器再生」という風に考えておられると思います。

実際に、東京理科大学の辻孝教授らのように幹細胞から臓器を形成する研究を行っている研究者もいらっしゃいます。

Nat Methods. 2007 Mar;4(3):227-30

The development of a bioengineered organ germ method.

Nakao K, Morita R, Saji Y, Ishida K, Tomita Y, Ogawa M, Saitoh M, Tomooka Y, Tsuji T.

http://

しかし、やはり三次元的な臓器を体外で作り出すということは非常に難しいことには変わりありません。

将来の移植医療というのは、今までの臓器置換ではなく、細胞移植へと主眼が移行していくと考えられています。

細胞移植だと、実現の可能性が大きく向上しますし、大きな手術も必要ではありません。

細胞移植の場合は、損傷を受けた臓器の細胞やその幹細胞、もしくは損傷を受けた臓器に存在する幹細胞の分化・増殖や血管新生を促進する物質を分泌する細胞を移植します。臓器に直接、もしくは血流を通して導入するのですが、そうなると注射とか点滴でオッケーです。

また、東京女子医科大学の岡野光夫教授らのグループが開発した細胞シートの技術を応用することでさらなる可能性が広がりました。

例えば、最近、大阪大学の澤芳樹教授らのグループとの共同研究で臨床応用された心筋シートが話題になりましたよね。この心筋シートでは、患者の太ももの筋芽細胞由来の筋肉細胞が使われており、心筋細胞ではないので収縮力は強くないのですが、将来iPS細胞から分化させた心筋細胞を使うことにより、より収縮力の強い心筋シートができると考えられます。

二つ目に、「ES細胞やiPS細胞はそもそもガン細胞のような増殖能があるんだから、常にガン化のリスクと隣り合わせだ」という意見もよく見かけます。

もちろん現状のiPS細胞の作製法だとc-Mycの再活性化やレトロウイルスベクターの挿入による遺伝子変異などで細胞がガン化する可能性はありますし、これらは報道されている通りで、c-Mycの活性化に関してはすでに実証されています。

ちなみに過去にレトロウイルスベクターを用いた遺伝子治療において白血病を発症した患者さんもいます。

しかし、分化した細胞が人為的操作なく未分化になることは自然発生的な癌化を除いてありません。

ES細胞、もしくはc-Mycやレトロウイルスを用いない方法で作られたiPS細胞を、分化させた後、未分化な細胞を完全に除いて、分化した細胞のみにすると、再び未分化になることは自然発生的な癌化を除いてないのです。

もちろん、分化誘導の際に分化しきれていない未分化な細胞がコンタミしているためにガン化する恐れがあるのは間違いないので、臨床応用される際には分化した細胞と未分化細胞の選抜が非常に重要になってくると思われます。よって、表面抗原マーカー等を用いて、細胞をセルソーターで分ける技術の向上が必須だと考えられます。

つまり、ES細胞やiPS細胞から分化させたからと言って、普通の分化した細胞と比べて未分化になりやすいということはないのです。

何度も言いますが、あくまで、完全に分化できれば…のお話ですが。。

きちんと分化したということは、言い換えると「未分化だった名残が残っていない」と言えます。

細胞が未分化であることを規定している現象として、Oct3/4やNanogと言った未分化マーカー遺伝子の発現や、ヒストンH3K4とK27のメチル化が両方同時に入っている遺伝子が多数存在すること、クロマチンが開いた構造になっているなどが挙げられますが、これらがすべてきちんと解消している細胞における状態というのは、分化した細胞を規定している定義となんら変わりなく、一致していると言えるので、癌化の確率も変わらないのは当然です。

実際に、分化した細胞をリプログラミングして未分化細胞にする研究をしている自分とすれば、この難しさは身に染みています(苦笑)

ちなみにこの話と関連していて、よくブログ等で誤解されている意見として、「でも、細胞ってテロメアがどうとかで有限回数しか分裂できないし、結局のところ使えないんじゃないの?」というものがありますね。

しかし、ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞では、ガン細胞において発現している「テロメラーゼ」という遺伝子が発現していて、テロメアを伸張させる能力が備わっているため、不死化されており、寿命はありません。

(「iPS細胞におけるテロメラーゼによるES細胞様特徴の獲得 」

http://

にて詳細書いています。)

言い方を変えると、ES細胞やiPS細胞はテロメラーゼを発現しているので、ある意味、ガン細胞であるとも言えます。

だからこそ、上記のように、ES細胞やiPS細胞をそのまま用いるのではなく、きちんと目的の細胞に分化させ、未分化な細胞を完全に除いてから、細胞移植医療に用いる必要があるわけです。

三つ目は、「ES細胞とかiPS細胞ってよく分からないけど、クローンってことでしょ」という意見。

しかし、ES細胞やiPS細胞でクローンをつくるためには核移植技術を用いるかテトラプロイドレスキュー法という特殊な手法を用いなければできません。

精子・卵を作って受精させる生殖細胞経由だと、減数分裂の際に染色体の組換えが起こるのでクローンはできません。

核移植技術を用いる場合は、クローンを作製したい個体の体細胞から作製したiPS細胞の核を、除核した未受精卵(ミトコンドリアのことを考えるとiPS細胞から誘導した卵が最適)に核移植して作ったクローン胚を仮親に移植して作ります。

テトラプロイド(4倍体)の胚というのは胚体外(胎盤とか)には寄与できるのですが、胚体(胎仔)に寄与することができません。

そこでiPS細胞と4倍体胚のキメラを作製することで100%iPS細胞由来の胎仔を作り出すことができるのです。

この胎仔はiPS細胞と同じ遺伝情報を持ちますのでiPS細胞の由来の個体のクローンであると言えます。

こうやって作製されたクローン胎仔をテトラプロイドキメラといい、この技術のことをテトラプロイドレスキュー法といいます。

生殖細胞経由の場合、iPS細胞から作出した精子や卵は母親由来の染色体と父親由来の染色体を1本ずつランダムに受け継ぎます。

とりあえず常染色体だけについて考えても、ヒトの場合、クローンを作るためには22対の常染色体がすべて精子と卵で異なった由来の染色体を受け継がないといけない(例えば、iPS細胞から作り出した精子と卵の1番染色体が両方とも母親由来であったとすれば、それらを受精させてもクローンにはならない。)ので、確率的には2の22乗分の1。

もし仮にそのような染色体構成の精子と卵ができたとしても、それらの形成過程の減数分裂において母親由来の染色体と父親由来の染色体の間で組換えが起こりますので、その時点で遺伝子構成が変わってしまい、クローンを作り得なくなるのです。

私はヒトクローンを作るのには反対です。

ただ、もし完全な精子や卵が作られるのならば(いずれ触れますが、ES細胞からの精子や卵の分化誘導は現状では完全なものはないです)、ある意味、上記のように普通の生殖と変わりませんし、究極の生殖医療として、精子や卵を作ることができない不妊患者さんの体細胞からiPS細胞を作り出して、それから精子や卵を誘導して、配偶者の精子や卵と体外受精させるということは検討に値すると思います。

http://

|

|

|

|

|

|

|

|

iPS細胞とES細胞 更新情報

-

最新のイベント

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-