|

|

|

|

コメント(16)

恐竜の定義は

「直立歩行する爬虫類」

です。

2足歩行、4足歩行は問いません。

体の大小も問いません。

ワニのように横にはり出した足ではなく、体から真下に向かって足がまっすぐのび(イヌやネコ、牛や馬、鳥のように)、2本ないし4本で立つ、ということです。

(以前、某民放の番組で「直立歩行」の意味を「直立二足歩行」とごっちゃにして「直立歩行」=「直立二足歩行」という感じで恐竜特集を放映してましたが・・・2本足でも4本足でもまっすぐなのは直立歩行です)

定義した「どこぞのおっさん」は「恐竜」=「Dinosaurusu」の命名者、イギリスの解剖学者リチャード・オーウェンです。

1841年のことです。

1820年代からイギリスの他、ヨーロッパで見つかり出した未知の絶滅動物の化石が一つの分類単位だと考えて、

「これらをひっくるめて『恐竜』と名付けましょう」

「定義は『直立歩行する絶滅爬虫類』です」

と言い出したのです。

・・・

なんで直立歩行じゃないと恐竜じゃないかといえば、もしその条件を外してしまうとワニもイグアナもトカゲもみんな恐竜に含まれちゃうからです。

現在「直立歩行する爬虫類」はいないのです。

・・・

ちなみに現在一番恐竜に近い生物は、鳥です。

鳥を恐竜の一族ととらえる学説もあります。

・・・まあそう考えると納得いかないかも知れませんね。

スズメ=恐竜

フタバスズキリュウ=恐竜ではない。

すごいなあ。

「直立歩行する爬虫類」

です。

2足歩行、4足歩行は問いません。

体の大小も問いません。

ワニのように横にはり出した足ではなく、体から真下に向かって足がまっすぐのび(イヌやネコ、牛や馬、鳥のように)、2本ないし4本で立つ、ということです。

(以前、某民放の番組で「直立歩行」の意味を「直立二足歩行」とごっちゃにして「直立歩行」=「直立二足歩行」という感じで恐竜特集を放映してましたが・・・2本足でも4本足でもまっすぐなのは直立歩行です)

定義した「どこぞのおっさん」は「恐竜」=「Dinosaurusu」の命名者、イギリスの解剖学者リチャード・オーウェンです。

1841年のことです。

1820年代からイギリスの他、ヨーロッパで見つかり出した未知の絶滅動物の化石が一つの分類単位だと考えて、

「これらをひっくるめて『恐竜』と名付けましょう」

「定義は『直立歩行する絶滅爬虫類』です」

と言い出したのです。

・・・

なんで直立歩行じゃないと恐竜じゃないかといえば、もしその条件を外してしまうとワニもイグアナもトカゲもみんな恐竜に含まれちゃうからです。

現在「直立歩行する爬虫類」はいないのです。

・・・

ちなみに現在一番恐竜に近い生物は、鳥です。

鳥を恐竜の一族ととらえる学説もあります。

・・・まあそう考えると納得いかないかも知れませんね。

スズメ=恐竜

フタバスズキリュウ=恐竜ではない。

すごいなあ。

>はぐれ刑事専務派さん

・・・・・・

つまり、やっぱりただの一学説に過ぎない ってことなんでしょうか?

それとも、上司の言うように、権威のある説なのですか?

上司のしたり顔の解説を聞いた瞬間 、

「なんのこっちゃ」とつい反感を抱いてしまいました。

(正確には、「そんな説どうでもいいです。

私は恐竜が好きで、そんでもって首長竜が好きで、

私の中では首長竜=恐竜です」って実際に言っちゃった

のですが・・・)

上司の薀蓄ぶりになんとなくカチンときたので

上司じゃなかったら「そんなおっさんの言うことなんか

知ったこっちゃありません」「その人(オーウェンさん?)

一体誰なんですか?知り合いですか?」くらいのこと

言っちゃってたかもしれません。

・・・・・・;

はぐれ刑事専務派さんていい名前ですね

・・・・・・

つまり、やっぱりただの一学説に過ぎない ってことなんでしょうか?

それとも、上司の言うように、権威のある説なのですか?

上司のしたり顔の解説を聞いた瞬間 、

「なんのこっちゃ」とつい反感を抱いてしまいました。

(正確には、「そんな説どうでもいいです。

私は恐竜が好きで、そんでもって首長竜が好きで、

私の中では首長竜=恐竜です」って実際に言っちゃった

のですが・・・)

上司の薀蓄ぶりになんとなくカチンときたので

上司じゃなかったら「そんなおっさんの言うことなんか

知ったこっちゃありません」「その人(オーウェンさん?)

一体誰なんですか?知り合いですか?」くらいのこと

言っちゃってたかもしれません。

・・・・・・;

はぐれ刑事専務派さんていい名前ですね

はぐれ刑事専務派さん

>ありますヨねーそういうの。

>カチンと来てしまう感じが伝わりました。

すみません。お恥ずかしいです。

まっつんさん

その上司はですね、幅広く知識や雑学を吸収することに

生きがいを感じているのです。

恐竜に限らず万事が万事そんな調子で学問してるんです。

恐竜を愛しているというわけでもないのです。

(愛していないというわけでもないかもしれませんが)

(そんなことはまあ、いいのですが)

もう40過ぎてるのに、読んで覚えた学説を得意げに部下に

披露する無邪気っぷりに、なんとなく興ざめしてしまい、

わざと「へーそうですか」と返してしまったわけです。

(本当にどうでもいい話ばかりで重ね重ね申し訳ありません)

私より20歳は年上なのに私より無邪気ってなんじゃらほい

って、ま、一種の嫉妬のようなものです。

>ありますヨねーそういうの。

>カチンと来てしまう感じが伝わりました。

すみません。お恥ずかしいです。

まっつんさん

その上司はですね、幅広く知識や雑学を吸収することに

生きがいを感じているのです。

恐竜に限らず万事が万事そんな調子で学問してるんです。

恐竜を愛しているというわけでもないのです。

(愛していないというわけでもないかもしれませんが)

(そんなことはまあ、いいのですが)

もう40過ぎてるのに、読んで覚えた学説を得意げに部下に

披露する無邪気っぷりに、なんとなく興ざめしてしまい、

わざと「へーそうですか」と返してしまったわけです。

(本当にどうでもいい話ばかりで重ね重ね申し訳ありません)

私より20歳は年上なのに私より無邪気ってなんじゃらほい

って、ま、一種の嫉妬のようなものです。

それで、本筋ですが、上司の説明を聞いても、

上記のまっつんさんやはぐれ刑事専務派さんの説明をみても、

やはり納得には至らないのです。

オーウェンさんの定義に無理を感じます。

どうして「歩行」に限るの?って思いますし。

オーウェンさんのストーリーだと、どうしても、

「自分の決めた設定に躓いて、足をとられて、

無理やり迷路から抜け出してみたら

結果的にこんな定義になっちゃいました」

という印象を受けてしまいます。

その定義を当てはめた結果が、「なんとなく変だな」

ということになったのであれば、「もう一度定義を見直そう」

とは思わないのかしら?・・・って素朴に疑問なわけです。

ですが、結局、細かな理屈や学説に無関心でいられるのが

一般市民の特権ではないかとも思ったりします。

ですので、まあ、面倒くさい理屈は学会に任せて

「見た目大きくて面白い形の爬虫類っぽいのは恐竜」

「昔、恐竜図鑑で見たのが恐竜」

「ジュラシックパークに出てくるのは全部恐竜」(観てないけど)

「首長竜も大きくて、今はもういなくて、なんかすんごいかっこいいから恐竜」

って勝手に自分の中で決めてます。

理屈ではなくフィーリングです。非常に満足です。

無理やり明文化すると、

「今はもういない、大きめのイカシた形の爬虫類」

ってところです。今勝手に作りました。

長々駄文失礼

上記のまっつんさんやはぐれ刑事専務派さんの説明をみても、

やはり納得には至らないのです。

オーウェンさんの定義に無理を感じます。

どうして「歩行」に限るの?って思いますし。

オーウェンさんのストーリーだと、どうしても、

「自分の決めた設定に躓いて、足をとられて、

無理やり迷路から抜け出してみたら

結果的にこんな定義になっちゃいました」

という印象を受けてしまいます。

その定義を当てはめた結果が、「なんとなく変だな」

ということになったのであれば、「もう一度定義を見直そう」

とは思わないのかしら?・・・って素朴に疑問なわけです。

ですが、結局、細かな理屈や学説に無関心でいられるのが

一般市民の特権ではないかとも思ったりします。

ですので、まあ、面倒くさい理屈は学会に任せて

「見た目大きくて面白い形の爬虫類っぽいのは恐竜」

「昔、恐竜図鑑で見たのが恐竜」

「ジュラシックパークに出てくるのは全部恐竜」(観てないけど)

「首長竜も大きくて、今はもういなくて、なんかすんごいかっこいいから恐竜」

って勝手に自分の中で決めてます。

理屈ではなくフィーリングです。非常に満足です。

無理やり明文化すると、

「今はもういない、大きめのイカシた形の爬虫類」

ってところです。今勝手に作りました。

長々駄文失礼

理屈をこねて申し訳ないんですが,一応補足.

一応,恐竜の定義もそれなりに学術的に検討を重ねた結果のものです.

オーウェンさんの結論をそのまま踏襲したわけではなく,

かなり多角的に検討した結果,それでもオーウェンさんの結論は正しい,

という考え方に落ち着いているのです.

以下,長々と進化分類学的見解.放置OK.

# Phylocodeな「スズメとトゥリケラトプス」式定義はそっちのけ.

--

確かに分類なんてものは,思いついた特徴でいくらでも勝手に作れるものです.

実際,昔々,クジラは泳ぐという理由で魚類扱いでしたし

ウサギは食べてもよい動物ということで鳥類扱いでした.

もっと身近なところで言えば野菜と果物をどう分けるか,とか

毒キノコだとか薬草だとか,そういう区別も分類です.

ただ,生物に関しては長年の経験と勘と緻密な論理の結果,

どうやら進化していることに間違いはないという合意を得てまして,

それならその系統関係,つまりは血縁関係に沿って分類した方が

自然だし何かと便利だよね,といって分類されているわけです.

という観点で爬虫類の進化を見てみると,骨格や卵殻の構造なんかから,

恐竜類はワニ類に近縁で,鳥類は恐竜類から進化してきた,という説は

非常に確からしいのです.

ところが,この分類方法にも問題なところがありまして,

要するに,血縁関係というは連続的なものなので

どこに境界線を引くかは,多少の恣意性を孕みます.

とはいえ,実際の生物を見てみると,

ある進化の段階で革新的な特徴を獲得することがあるので

それを目印にする分には問題ないよね,といって分類されています.

例えば「鰭が脚になった」とか「鰓を使わなくなった」とか

「横隔膜を使って呼吸するようになった」とか「卵に硬い殻ができた」とか,

小学校の理科で習ったような特徴です.

現生種だけを比べるならワニと鳥は明らかに違って,

たとえば「羽毛が生えるようになった」とか「飛べるようになった」とか

「内温性になった」とか「脚が真っ直ぐ下に伸ばして歩くようになった」とか,

いろいろな革新的変化があるわけです.

ところが,その中間的な恐竜については不明な点が多く,

どの段階でこのような革新が起こったのか,

どこに厳密に鳥と爬虫類の境界を引くべきかが

混乱しているわけです.

このとき,上に挙げた特徴のうち判明しているのは

脚,というか股関節の構造についてだけでして,

コレだけを理由に鳥というには微妙だし,

とはいえ,今の爬虫類にそんなヤツはいないし…

と考えれば,恐竜の定義はそれほど的外れではないわけです.

一応,恐竜の定義もそれなりに学術的に検討を重ねた結果のものです.

オーウェンさんの結論をそのまま踏襲したわけではなく,

かなり多角的に検討した結果,それでもオーウェンさんの結論は正しい,

という考え方に落ち着いているのです.

以下,長々と進化分類学的見解.放置OK.

# Phylocodeな「スズメとトゥリケラトプス」式定義はそっちのけ.

--

確かに分類なんてものは,思いついた特徴でいくらでも勝手に作れるものです.

実際,昔々,クジラは泳ぐという理由で魚類扱いでしたし

ウサギは食べてもよい動物ということで鳥類扱いでした.

もっと身近なところで言えば野菜と果物をどう分けるか,とか

毒キノコだとか薬草だとか,そういう区別も分類です.

ただ,生物に関しては長年の経験と勘と緻密な論理の結果,

どうやら進化していることに間違いはないという合意を得てまして,

それならその系統関係,つまりは血縁関係に沿って分類した方が

自然だし何かと便利だよね,といって分類されているわけです.

という観点で爬虫類の進化を見てみると,骨格や卵殻の構造なんかから,

恐竜類はワニ類に近縁で,鳥類は恐竜類から進化してきた,という説は

非常に確からしいのです.

ところが,この分類方法にも問題なところがありまして,

要するに,血縁関係というは連続的なものなので

どこに境界線を引くかは,多少の恣意性を孕みます.

とはいえ,実際の生物を見てみると,

ある進化の段階で革新的な特徴を獲得することがあるので

それを目印にする分には問題ないよね,といって分類されています.

例えば「鰭が脚になった」とか「鰓を使わなくなった」とか

「横隔膜を使って呼吸するようになった」とか「卵に硬い殻ができた」とか,

小学校の理科で習ったような特徴です.

現生種だけを比べるならワニと鳥は明らかに違って,

たとえば「羽毛が生えるようになった」とか「飛べるようになった」とか

「内温性になった」とか「脚が真っ直ぐ下に伸ばして歩くようになった」とか,

いろいろな革新的変化があるわけです.

ところが,その中間的な恐竜については不明な点が多く,

どの段階でこのような革新が起こったのか,

どこに厳密に鳥と爬虫類の境界を引くべきかが

混乱しているわけです.

このとき,上に挙げた特徴のうち判明しているのは

脚,というか股関節の構造についてだけでして,

コレだけを理由に鳥というには微妙だし,

とはいえ,今の爬虫類にそんなヤツはいないし…

と考えれば,恐竜の定義はそれほど的外れではないわけです.

ついでにオーウェンのおっちゃんの名誉挽回.

実際のところ,オーウェンさんが恐竜の定義をしたのは

ダーウィンさんが進化論を本にするより先ですし,

それも.メンデルさんが遺伝の概念を明らかにするより昔の話です.

しかしながらオーウェンさんは,

ひたすらいろいろな生物の解剖をしてみたりして,

何が本質的に同じで,何が見かけ上の類似に過ぎないのか,

という点を徹底的に追究していた人でして,

今でも進化を論じる基礎となってます.

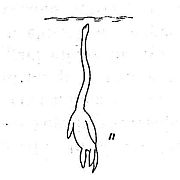

ちなみに,長頚竜類や板歯類をまとめて

鰭竜類(Sauropterygia)として分類したのもオーウェンさんです.

# ようやく長頚竜コミュなネタに落ち着いたっ!

実際のところ,オーウェンさんが恐竜の定義をしたのは

ダーウィンさんが進化論を本にするより先ですし,

それも.メンデルさんが遺伝の概念を明らかにするより昔の話です.

しかしながらオーウェンさんは,

ひたすらいろいろな生物の解剖をしてみたりして,

何が本質的に同じで,何が見かけ上の類似に過ぎないのか,

という点を徹底的に追究していた人でして,

今でも進化を論じる基礎となってます.

ちなみに,長頚竜類や板歯類をまとめて

鰭竜類(Sauropterygia)として分類したのもオーウェンさんです.

# ようやく長頚竜コミュなネタに落ち着いたっ!

oanusさん

丁寧な解説ありがとうございました。

とてもわかりやすいです。

大まかなところは理解できたような気がします。

もしお暇な時間がありましたら、もう一つ教えていただけると

うれしいです。

「何故、恐竜はある時期いたずらに巨大化して、その後の

生物は程よいサイズに小さくまとまるようになったのか?」

また、これに関連して

「『セイスモサウルスのような巨大な恐竜は、現在の生物学の

常識で考えると自らの体重を支えることが出来ない』という説は、

どこまで信憑性があるのか?」

「彼らは存在していなかったのか?」

(首長竜じゃないので、コミュニティ違いですけど)

上記のように噛み砕いて説明していただけないでしょうか。

以前、恐竜好きの知り合いが、テレビ番組で巨大恐竜に関する

上記のような説が紹介されているのを観て、怒っていました。

水の中にしろ陸にしろ、いたずらに巨大な種類が特に好きなので、

何を信じれば良いのかわからないと気持ち悪いです。

統一的な見解をご存知でしたら、教えてください。

お願いします。

丁寧な解説ありがとうございました。

とてもわかりやすいです。

大まかなところは理解できたような気がします。

もしお暇な時間がありましたら、もう一つ教えていただけると

うれしいです。

「何故、恐竜はある時期いたずらに巨大化して、その後の

生物は程よいサイズに小さくまとまるようになったのか?」

また、これに関連して

「『セイスモサウルスのような巨大な恐竜は、現在の生物学の

常識で考えると自らの体重を支えることが出来ない』という説は、

どこまで信憑性があるのか?」

「彼らは存在していなかったのか?」

(首長竜じゃないので、コミュニティ違いですけど)

上記のように噛み砕いて説明していただけないでしょうか。

以前、恐竜好きの知り合いが、テレビ番組で巨大恐竜に関する

上記のような説が紹介されているのを観て、怒っていました。

水の中にしろ陸にしろ、いたずらに巨大な種類が特に好きなので、

何を信じれば良いのかわからないと気持ち悪いです。

統一的な見解をご存知でしたら、教えてください。

お願いします。

4ヶ月近く放置してしまいましたが…巨大化の話です > 小川さん

# ずっと調べていながら最近ようやく結論に至ったばかりですので……

--

恐竜が巨大化できた理由は熱力学的な戦略で説明できます.

基本的に大型生物は(古典的概念ではあるものの)いわゆるK戦略者で,

安定的な環境下で勢力を維持できるのが特徴とされます.

そこで,大局的な地球環境史はといいますと,

白亜紀前期に最も温暖で,後は寒冷化が進行したと考えられています.

ここで問題となるのは,平均気温ではなくその振幅や周期なのです.

温室効果が十分効いた温暖な環境では,地球のどこでも暖かく,

環境を振動させる要因は極めて少ないのが特徴です.

一方の寒冷な時代は,単に寒冷なのではなく局所的に冷えており

そのために環境の振動が非常に大きく,しかも短周期になることが特徴です.

すると,

・最大とされる竜脚類が白亜紀前期の地層から産出していること,

・竜脚類のように大きな哺乳類がいないこと,

・現在の陸上哺乳類が化石種に比べて小さいこと,

・寒冷なはずの現代に巨大動物がいないこと

など,すべて合理的に説明できてしまいます.

一部にあります,重力云々のネタなんですが,あれはかなり的外れです.

というのは,みんな恐竜って重過ぎるんじゃない?って思い込んでいるんですが,

実のところ恐竜の体重は,現在の哺乳類の骨の太さと体重の関係式を調べて,

恐竜の時代も同じ重力だったという前提で,骨の太さを代入して得た値です.

某A歯さんの一件で有名になった「構造計算」と同じ理屈です.

つまり,重過ぎて死にそう⇒重力が小さい,という発想自体が全くの誤解なのです.

あと一応,長頸竜類のネタもw

実は長頸竜に関しては,巨大化のピークは中頃にあるわけではなく,

ひたすら巨大化するという傾向があります.

これは遊泳の効率に関連した進化と考えられます.

泳いで進むためには,運動量保存則に従って,

自分の周りの水塊に運動量を与えなければなりません.

このとき,少ない水塊を速く動かすよりも,

大量の水塊をゆっくり動かす方が力学的エネルギーが小さくて済むのです.

したがって,推進効率を上げるには,鰭などを巨大化するほうがお得というわけです.

# ずっと調べていながら最近ようやく結論に至ったばかりですので……

--

恐竜が巨大化できた理由は熱力学的な戦略で説明できます.

基本的に大型生物は(古典的概念ではあるものの)いわゆるK戦略者で,

安定的な環境下で勢力を維持できるのが特徴とされます.

そこで,大局的な地球環境史はといいますと,

白亜紀前期に最も温暖で,後は寒冷化が進行したと考えられています.

ここで問題となるのは,平均気温ではなくその振幅や周期なのです.

温室効果が十分効いた温暖な環境では,地球のどこでも暖かく,

環境を振動させる要因は極めて少ないのが特徴です.

一方の寒冷な時代は,単に寒冷なのではなく局所的に冷えており

そのために環境の振動が非常に大きく,しかも短周期になることが特徴です.

すると,

・最大とされる竜脚類が白亜紀前期の地層から産出していること,

・竜脚類のように大きな哺乳類がいないこと,

・現在の陸上哺乳類が化石種に比べて小さいこと,

・寒冷なはずの現代に巨大動物がいないこと

など,すべて合理的に説明できてしまいます.

一部にあります,重力云々のネタなんですが,あれはかなり的外れです.

というのは,みんな恐竜って重過ぎるんじゃない?って思い込んでいるんですが,

実のところ恐竜の体重は,現在の哺乳類の骨の太さと体重の関係式を調べて,

恐竜の時代も同じ重力だったという前提で,骨の太さを代入して得た値です.

某A歯さんの一件で有名になった「構造計算」と同じ理屈です.

つまり,重過ぎて死にそう⇒重力が小さい,という発想自体が全くの誤解なのです.

あと一応,長頸竜類のネタもw

実は長頸竜に関しては,巨大化のピークは中頃にあるわけではなく,

ひたすら巨大化するという傾向があります.

これは遊泳の効率に関連した進化と考えられます.

泳いで進むためには,運動量保存則に従って,

自分の周りの水塊に運動量を与えなければなりません.

このとき,少ない水塊を速く動かすよりも,

大量の水塊をゆっくり動かす方が力学的エネルギーが小さくて済むのです.

したがって,推進効率を上げるには,鰭などを巨大化するほうがお得というわけです.

> 最新の分岐分類学(Cladism)を用いれば,一応進化の境界線の問題は解決できます。

それは名前の付ける方法を解決しただけで,境界を見つける方法を解決したわけではないはずです.

--

「論理的な境界(分類学上の境界)」であれば簡単かつ厳密に解決できる一方で「物理的な境界(形質空間上の境界)」の設定は原理上不可能と認識しています.Cladismは,生物群を形質空間上でクラスタ化することには関与せず,別の何らかの方法でクラスタ化したものを互いに関連付けるだけの方法ではないのでしょうか.そういう意味でCladistはPhylocodeで論理的な境界を定めることには成功しましたが,系統のどこに境界を引き,命名するべきかという問題を根本から解決したようには思えません.

# そういうわけで,先の投稿では進化分類学的思考で説明しようとした次第です.

--

ま,長頸竜と恐竜で何が違って何が同じか,というのも語れなくはないのですが,日常生活には邪魔な話なので「恐竜みたいな変なやつ」などとはぐらかしてますけどね…

それは名前の付ける方法を解決しただけで,境界を見つける方法を解決したわけではないはずです.

--

「論理的な境界(分類学上の境界)」であれば簡単かつ厳密に解決できる一方で「物理的な境界(形質空間上の境界)」の設定は原理上不可能と認識しています.Cladismは,生物群を形質空間上でクラスタ化することには関与せず,別の何らかの方法でクラスタ化したものを互いに関連付けるだけの方法ではないのでしょうか.そういう意味でCladistはPhylocodeで論理的な境界を定めることには成功しましたが,系統のどこに境界を引き,命名するべきかという問題を根本から解決したようには思えません.

# そういうわけで,先の投稿では進化分類学的思考で説明しようとした次第です.

--

ま,長頸竜と恐竜で何が違って何が同じか,というのも語れなくはないのですが,日常生活には邪魔な話なので「恐竜みたいな変なやつ」などとはぐらかしてますけどね…

> oanu@death.march様,

難しい単語を使われうるので良くわかりませんでしたが,まあ分岐分類学については仰られる通りだと思います。どの固まりから一つのクレイドを分けるかという判断は完全に人為的なものだと思います。

実は自分で持ち上げていながら,私自身Cladismには完全に納得できていない部分もあります。USCのDinosaursMLを読むと,本家のアメリカではむしろ日本ほど受けいられていないような印象も受けます。

でも,どの分類方針を用いても,小川さんには残念ながら,は虫類という分類の中で長頸竜が恐竜類とはかなり離れた位置にあることはやむを得ないでしょう。

その点,我々の意見は同じです。

ところで,oanuさんは長頚竜はひたすら大型化の方向に進化したと仰いますが,その化石的根拠はどこにあるのでしょう?

最大の長頚竜(長頚竜ってエラスモサウル類という意味ではなくプリオサウル類を含むプレシオサウル類のことですよね?)はジュラ紀後期から見つかっています。

白亜紀前期のクロノサウルスは最新論では9mとされていてまあ大型の方ですが,ジュラ紀のプリオサウルスに比べると,これでも小さくなっています。白亜紀後期からはブラウカウケニウスが6m〜12mと言われていますが,こんなに推測に差があるのでは全長不詳と言った方が良いでしょう。いずれにせよ,頭骨は1.5m程だそうで,クロノサウルスの半分です。同じく白亜紀後期のトリナクロメロムなどはずっと小型です。

何年か前のNewtonでロバート・バッカーの論文が紹介され,それには大型プリオサウル類は白亜紀のお終いまで,もしかすると第三期の始まりまで生き延びたと書いてありますが,それにも私は化石上の根拠が欠如しているのではないかという印象を受けました。

エアラスモサウルスは確かに全長は大きいですが,そのほとんどは首なので,体長,体重はプリオサウル類より小さいと思います。

あるいは,長頚竜はジュラ紀後期に進化のピークに達し,その後は退化をしていたということでしょうか?

難しい単語を使われうるので良くわかりませんでしたが,まあ分岐分類学については仰られる通りだと思います。どの固まりから一つのクレイドを分けるかという判断は完全に人為的なものだと思います。

実は自分で持ち上げていながら,私自身Cladismには完全に納得できていない部分もあります。USCのDinosaursMLを読むと,本家のアメリカではむしろ日本ほど受けいられていないような印象も受けます。

でも,どの分類方針を用いても,小川さんには残念ながら,は虫類という分類の中で長頸竜が恐竜類とはかなり離れた位置にあることはやむを得ないでしょう。

その点,我々の意見は同じです。

ところで,oanuさんは長頚竜はひたすら大型化の方向に進化したと仰いますが,その化石的根拠はどこにあるのでしょう?

最大の長頚竜(長頚竜ってエラスモサウル類という意味ではなくプリオサウル類を含むプレシオサウル類のことですよね?)はジュラ紀後期から見つかっています。

白亜紀前期のクロノサウルスは最新論では9mとされていてまあ大型の方ですが,ジュラ紀のプリオサウルスに比べると,これでも小さくなっています。白亜紀後期からはブラウカウケニウスが6m〜12mと言われていますが,こんなに推測に差があるのでは全長不詳と言った方が良いでしょう。いずれにせよ,頭骨は1.5m程だそうで,クロノサウルスの半分です。同じく白亜紀後期のトリナクロメロムなどはずっと小型です。

何年か前のNewtonでロバート・バッカーの論文が紹介され,それには大型プリオサウル類は白亜紀のお終いまで,もしかすると第三期の始まりまで生き延びたと書いてありますが,それにも私は化石上の根拠が欠如しているのではないかという印象を受けました。

エアラスモサウルスは確かに全長は大きいですが,そのほとんどは首なので,体長,体重はプリオサウル類より小さいと思います。

あるいは,長頚竜はジュラ紀後期に進化のピークに達し,その後は退化をしていたということでしょうか?

> 数ダラさま

大型化の話は

O'Keefe, F.,R. and Carrano, M. T. (2005)

Correlated trends in the evolution of the plesiosaur locomotor system.

Paleobiology: Vol. 31, No. 4, pp. 656–675. DOI: 10.1666/04021.1

に書かれています.

この研究では,28タクサ40個体の長頸竜に関して形態データの統計解析と系統解析を組み合わせ,各々の系統の中ではより派生的な種ほど四肢のサイズが定向的に大きくなる,という結果を報告しています.この解析では,時間軸は反映されていません.

大量絶滅イベントでは概して大型の種のほうが滅びやすく,イベント後にはサイズが御破算されて小さい種から再スタートすることになります.したがって,各系統では大型化しているにも関わらず,時間経過とともに見かけの上で小型化することが起こりえます.

長頸竜の場合は,ジュラ紀末と白亜紀中頃の絶滅イベントを経ているために小型化して見えるのでしょう.

# >>10では竜脚類の巨大化のピークは白亜紀中頃,と書きましたが,最近南米のマストリヒト階から最大級の個体が出たそうで…なかなか一筋縄ではいきませんねぇ.

# 14の削除は,自分の記事の誤植を修正したためです.他意はありません >> ALL

大型化の話は

O'Keefe, F.,R. and Carrano, M. T. (2005)

Correlated trends in the evolution of the plesiosaur locomotor system.

Paleobiology: Vol. 31, No. 4, pp. 656–675. DOI: 10.1666/04021.1

に書かれています.

この研究では,28タクサ40個体の長頸竜に関して形態データの統計解析と系統解析を組み合わせ,各々の系統の中ではより派生的な種ほど四肢のサイズが定向的に大きくなる,という結果を報告しています.この解析では,時間軸は反映されていません.

大量絶滅イベントでは概して大型の種のほうが滅びやすく,イベント後にはサイズが御破算されて小さい種から再スタートすることになります.したがって,各系統では大型化しているにも関わらず,時間経過とともに見かけの上で小型化することが起こりえます.

長頸竜の場合は,ジュラ紀末と白亜紀中頃の絶滅イベントを経ているために小型化して見えるのでしょう.

# >>10では竜脚類の巨大化のピークは白亜紀中頃,と書きましたが,最近南米のマストリヒト階から最大級の個体が出たそうで…なかなか一筋縄ではいきませんねぇ.

# 14の削除は,自分の記事の誤植を修正したためです.他意はありません >> ALL

なるほど,詳しい解説ありがとうございました。

そうすると,長頚竜は白亜紀初頭に,つまり魚竜類が絶滅した頃,一度衰退した。しかし,魚竜のように完全に絶滅はせず,存続した小型系統が再び大型化をし,エラスモサウルスやブラカウケニアを生み出した……という図式が考えられますね。

それ,すごく説得力があります。

魚竜の絶滅は長頚竜との生存競争に敗れたからという説もありますが,私にはどうもあれだけ見事に特殊化した種族が全く形態の違う……ひいては恐らくライフスタイルも異なる種族に生存競争で敗れるというのは,どうも納得がいきませんでした。

そう言えばメトリオリンクス類もジュラ紀末期〜白亜紀初頭に絶滅しています。

白亜紀初頭に海の中では何らかの変動があり,大量絶滅が発生していたのかも知れませんね。それが何だったのかという大きな疑問が残りますが……

これは何だって言えることですが,もしかするとまだ発見されていなかっただけで,白亜紀末期にもリオプレウロドンのような超巨大長頚竜が再発生していなかったとも言い切れませんし。陸上では竜脚類の巨大化が再発生していたように……

そうすると,長頚竜は白亜紀初頭に,つまり魚竜類が絶滅した頃,一度衰退した。しかし,魚竜のように完全に絶滅はせず,存続した小型系統が再び大型化をし,エラスモサウルスやブラカウケニアを生み出した……という図式が考えられますね。

それ,すごく説得力があります。

魚竜の絶滅は長頚竜との生存競争に敗れたからという説もありますが,私にはどうもあれだけ見事に特殊化した種族が全く形態の違う……ひいては恐らくライフスタイルも異なる種族に生存競争で敗れるというのは,どうも納得がいきませんでした。

そう言えばメトリオリンクス類もジュラ紀末期〜白亜紀初頭に絶滅しています。

白亜紀初頭に海の中では何らかの変動があり,大量絶滅が発生していたのかも知れませんね。それが何だったのかという大きな疑問が残りますが……

これは何だって言えることですが,もしかするとまだ発見されていなかっただけで,白亜紀末期にもリオプレウロドンのような超巨大長頚竜が再発生していなかったとも言い切れませんし。陸上では竜脚類の巨大化が再発生していたように……

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

長頸竜 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

長頸竜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 75495人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208293人

- 3位

- 音楽が無いと生きていけない

- 196030人