「わかる」は、我々の思考もしくは認識の様態を指示する動詞として最も特殊なものである、と私は書いた。ところで私は、「信じる」の語こそが、我々の「思う(コギト)動詞」の中で、他のコギト動詞とは決して並列にはあり得ないものであると、以前拙著の中で論じたことがある。 では、「わかる」と「信じる」の関係如何?

私は、信仰をもっていないが、確信はもっている。信仰する対象は何ひとつもってないが、自身の認識について深い確信をもっているのだ。どう違うか。

尊師の言葉を信じると、どう違うか。

違うということを、どう人にわからせることができるか。信仰の「信」と、確信の「信」の違いをどう人にわからせることができるか、あるとき私はわかったのだ。簡単なことだった。わからない人には言ってもわからないということが「わかる」、これが確信だ。そして、わからない人には言ってもわからないということが「わからない」、これが信仰もしくは狂信としての「信」のかたちだ。したがって、言ってもわからないとわかる人には黙っていればよい、黙っていても、わかる人にはわかるのだから、とそのように私はわかったのだ。

これはどういうことか。それが我々の「常識」だからである。「わかる」とは常識をわかることだからである。わからない人にはわからない、ということがわからないのは、それが常識をわかったのではないからで、わかったのが常識であればこそ、そのまっとうさを自他に確信していられるのである。また、自他に確信しているのだから、とくに人に強いなくてもよいわけである。

かくの如く、確信の「信」と信仰の「信」とは、根本的に違っている。確信は「わかる」のだが、信仰は「わかっていない」。ところで、確信は何をわかるのかというと、ほかでもない、自分がわかっていないということを、わかるのである。自分がまったく「わかっていない」ということを、はっきりと「わかる」、このことにおいては人は強い確信を得るのである。

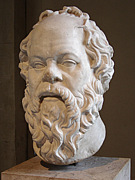

ソクラテスという人が、右の事態を「無知の知」と言い、わかっていないと自身がわかっているそのことによって、わかっていると思っているじつはわかっていない人をひっくり返す方法を定式化した。

さっき私は、「わかる」とは常識をわかることだと言ったけれども、それでは「常識」とは何ですか。誰にとっても当たり前で、どう考えてもそうでしかないこと、これは何ですか。

自分であること

生きて死ぬこと

これです。「常識」とはこれのことです。これには誰も異論はないと思います。ところで、これは、何ですか。

これはいったい何なのか、私にはさっぱりわからない。わからないのである。自分が自分であり、それが生きて死ぬ、この当たり前のことの何であるのか、私にはさっぱりわからないのである。そして、さっぱりわからないというそのことが、はっきりとわかっているのである。

ところが、このわけわからないこと、わかるはずのないことを、わかったと思っているのが信仰、彼らには、「わからない」ということの凄さに耐えるだけの力がなかったのだ。

前項で私は、「わかり合う」形式としての対話(ダイアローグ)について少し触れたけれども、彼らとの間に対話が不可能なのも、このためである。

対話とは、わからないもののわからなさについてわかり合う形式、そのとき、言葉が、不可知の宇宙を開く合鍵となる。

私は、信仰をもっていないが、確信はもっている。信仰する対象は何ひとつもってないが、自身の認識について深い確信をもっているのだ。どう違うか。

尊師の言葉を信じると、どう違うか。

違うということを、どう人にわからせることができるか。信仰の「信」と、確信の「信」の違いをどう人にわからせることができるか、あるとき私はわかったのだ。簡単なことだった。わからない人には言ってもわからないということが「わかる」、これが確信だ。そして、わからない人には言ってもわからないということが「わからない」、これが信仰もしくは狂信としての「信」のかたちだ。したがって、言ってもわからないとわかる人には黙っていればよい、黙っていても、わかる人にはわかるのだから、とそのように私はわかったのだ。

これはどういうことか。それが我々の「常識」だからである。「わかる」とは常識をわかることだからである。わからない人にはわからない、ということがわからないのは、それが常識をわかったのではないからで、わかったのが常識であればこそ、そのまっとうさを自他に確信していられるのである。また、自他に確信しているのだから、とくに人に強いなくてもよいわけである。

かくの如く、確信の「信」と信仰の「信」とは、根本的に違っている。確信は「わかる」のだが、信仰は「わかっていない」。ところで、確信は何をわかるのかというと、ほかでもない、自分がわかっていないということを、わかるのである。自分がまったく「わかっていない」ということを、はっきりと「わかる」、このことにおいては人は強い確信を得るのである。

ソクラテスという人が、右の事態を「無知の知」と言い、わかっていないと自身がわかっているそのことによって、わかっていると思っているじつはわかっていない人をひっくり返す方法を定式化した。

さっき私は、「わかる」とは常識をわかることだと言ったけれども、それでは「常識」とは何ですか。誰にとっても当たり前で、どう考えてもそうでしかないこと、これは何ですか。

自分であること

生きて死ぬこと

これです。「常識」とはこれのことです。これには誰も異論はないと思います。ところで、これは、何ですか。

これはいったい何なのか、私にはさっぱりわからない。わからないのである。自分が自分であり、それが生きて死ぬ、この当たり前のことの何であるのか、私にはさっぱりわからないのである。そして、さっぱりわからないというそのことが、はっきりとわかっているのである。

ところが、このわけわからないこと、わかるはずのないことを、わかったと思っているのが信仰、彼らには、「わからない」ということの凄さに耐えるだけの力がなかったのだ。

前項で私は、「わかり合う」形式としての対話(ダイアローグ)について少し触れたけれども、彼らとの間に対話が不可能なのも、このためである。

対話とは、わからないもののわからなさについてわかり合う形式、そのとき、言葉が、不可知の宇宙を開く合鍵となる。

|

|

|

|

コメント(2)

独白ー

かっては哲学によって人生の真理が明らかになるものと期待した。

それは悟りの道でもある。

しかし、その道を少しでも辿れば、迷路のようなところへ入り込んだように思える。

そして、考えても考えても最後にたどり着いた結論が分からないであった、という池田さんの確信はなんとなく分かるような気がする。

それはゲーテのファウスト博士の台詞を思い起こさせる。

人間の主観を離れて、人間全体を観る事など出来ないのだ、ということはニーチェの「無垢なる真実はどこにも無い、」に通じる。

池田さんと違がうのは、

あるいは哲学も信仰に近いのではないか、と思われることだ。

無知の知を言う池田さんもその考えかたにたてば、ソクラテス教と言ってもいいのではないか。

人類発祥以来、さまざまな思想、宗教が生まれたわけだが、

結局われわれがどの教説に共鳴し、これを己の生き方として選びとるか、ということではないのか。

ここでもニーチェはいいことを言う。

「遠近法による真実があるのみ。」

わたしもさしづめニーチェ教か?

ファウスト博士は学問の虚しさを悟って、悪魔と契約する。

「この世において、一度でも美しいと感動させることがあれば、

そのときはわたしの魂を悪魔に引き渡す」と

美しいは感性に属するものではないか。

美しいと感動し、涙するものは情念に属するものではないか?

すると知性は感性に屈服したのであろうか。或いは

人生は情念によって語られるのが真理ではあるまいか?

われわれは何かを考えるとき、意識的にしろ、無意識であれ、過去に考えられたことをアレンジして語るしかないのではないか、と思われる。

気の利いた言葉はもう言い尽くされた、と言うとき

それはわたしがその言葉を選び取るということに通じ、ひいてはそれを信じるということに繋がる。

自分で考えた意見のようでも、そこに過去の影響がみられる。

こうしてれわれはいつも知らない間に影響されている。

われわれは人生を何らかの形で決めているわけだが、

結局誰かの考えた人生観を失敬して生きているわけである。

それは真似事ではなく、書物を読んで感動した、というとき、結局

そのときわたしはそれを信仰してしまったではないか?

あるいは芸術に於いてのみ、その独自性が保たれるのではないか。という気がしないでもない。

しかし、無意識に誰かの影響を受けているようにも思える。

そうするとすべてを取り込んでわたしを主張するしかない。

つまり、無垢なるわたしは何処にもいない、ということになる。

最後に影響されついでに、シレノスの言葉をもって自分の言葉としょう。

「お前は聞いてはならないことを聞いているのだ。

一番いいのはこの世に生まれなかった事だ。次にいいのはいますぐ生まれる前のところへ帰ることだ」

かっては哲学によって人生の真理が明らかになるものと期待した。

それは悟りの道でもある。

しかし、その道を少しでも辿れば、迷路のようなところへ入り込んだように思える。

そして、考えても考えても最後にたどり着いた結論が分からないであった、という池田さんの確信はなんとなく分かるような気がする。

それはゲーテのファウスト博士の台詞を思い起こさせる。

人間の主観を離れて、人間全体を観る事など出来ないのだ、ということはニーチェの「無垢なる真実はどこにも無い、」に通じる。

池田さんと違がうのは、

あるいは哲学も信仰に近いのではないか、と思われることだ。

無知の知を言う池田さんもその考えかたにたてば、ソクラテス教と言ってもいいのではないか。

人類発祥以来、さまざまな思想、宗教が生まれたわけだが、

結局われわれがどの教説に共鳴し、これを己の生き方として選びとるか、ということではないのか。

ここでもニーチェはいいことを言う。

「遠近法による真実があるのみ。」

わたしもさしづめニーチェ教か?

ファウスト博士は学問の虚しさを悟って、悪魔と契約する。

「この世において、一度でも美しいと感動させることがあれば、

そのときはわたしの魂を悪魔に引き渡す」と

美しいは感性に属するものではないか。

美しいと感動し、涙するものは情念に属するものではないか?

すると知性は感性に屈服したのであろうか。或いは

人生は情念によって語られるのが真理ではあるまいか?

われわれは何かを考えるとき、意識的にしろ、無意識であれ、過去に考えられたことをアレンジして語るしかないのではないか、と思われる。

気の利いた言葉はもう言い尽くされた、と言うとき

それはわたしがその言葉を選び取るということに通じ、ひいてはそれを信じるということに繋がる。

自分で考えた意見のようでも、そこに過去の影響がみられる。

こうしてれわれはいつも知らない間に影響されている。

われわれは人生を何らかの形で決めているわけだが、

結局誰かの考えた人生観を失敬して生きているわけである。

それは真似事ではなく、書物を読んで感動した、というとき、結局

そのときわたしはそれを信仰してしまったではないか?

あるいは芸術に於いてのみ、その独自性が保たれるのではないか。という気がしないでもない。

しかし、無意識に誰かの影響を受けているようにも思える。

そうするとすべてを取り込んでわたしを主張するしかない。

つまり、無垢なるわたしは何処にもいない、ということになる。

最後に影響されついでに、シレノスの言葉をもって自分の言葉としょう。

「お前は聞いてはならないことを聞いているのだ。

一番いいのはこの世に生まれなかった事だ。次にいいのはいますぐ生まれる前のところへ帰ることだ」

理性て゜論理を尽くしていく哲学と、論理を超えた世界を信じる信仰とは、一線を画しているけど、やはり切れない関係にある、と思う。

信仰は不条理である。常識ではない。

この世も不条理である。故にわたしは信じる、というような言葉が在ったように思う。

理性の限界はそれ以上は分からない、であった。

それ以上は異質な世界であり、人間の理解力を超えるものであった。

そこに信仰が入り込む余地があった。池田さんが

分からないという理性の限界に耐えろと言うとき、絶望しながら自分自身であろうとする人、とキルケゴールはいう。

彼にとって信仰の無い人はみんな絶望している人なのだ。

絶対的に個を信じる生き方は実存主義的であるが、だれでも真似できるものではない。神の如く見えるが、その神は分からないという壁にぶち当たって、悲壮な決意で耐えているのだ。どこまでも自己確信という形で。

結局神を否定しながら、人間は神になれなかった。

信仰は人間理性、理解力を超えたところにある。

分からない事は信じるというやりかたで、

こころの平穏を得るのだ。

信仰は人間の自然な心情であるように思う。

僕は信仰していないが。

信仰は不条理である。常識ではない。

この世も不条理である。故にわたしは信じる、というような言葉が在ったように思う。

理性の限界はそれ以上は分からない、であった。

それ以上は異質な世界であり、人間の理解力を超えるものであった。

そこに信仰が入り込む余地があった。池田さんが

分からないという理性の限界に耐えろと言うとき、絶望しながら自分自身であろうとする人、とキルケゴールはいう。

彼にとって信仰の無い人はみんな絶望している人なのだ。

絶対的に個を信じる生き方は実存主義的であるが、だれでも真似できるものではない。神の如く見えるが、その神は分からないという壁にぶち当たって、悲壮な決意で耐えているのだ。どこまでも自己確信という形で。

結局神を否定しながら、人間は神になれなかった。

信仰は人間理性、理解力を超えたところにある。

分からない事は信じるというやりかたで、

こころの平穏を得るのだ。

信仰は人間の自然な心情であるように思う。

僕は信仰していないが。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

池田晶子の哲学エツセイを継ぐ 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

池田晶子の哲学エツセイを継ぐのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 暮らしを楽しむ

- 75504人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208298人

- 3位

- 音楽が無いと生きていけない

- 196031人