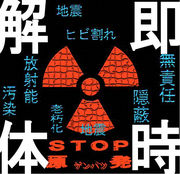

イロイロツッコミ所のありすぎる原発ですが、今年の3月に臨界事故隠しが又続々と発覚してたわけですが、その後柏崎刈羽原発震災があったりして原発震災に焦点が当ってるところですが、もともと地震がなくても機能上での欠陥を抱えているわけです。

と、言うわけで、このBWR原発と、制御棒脱落による臨界事故隠蔽のニュースというのをちょっとおさらいしてみます。

制御棒が落ちて臨界になったのを隠蔽していたと報道された原発は北陸電の志賀(しか)原発1号機(石川県)。一九九九年の定期検査中だったようですね。試験操作のミスで核反応が継続する臨界状態となったのに、安全装置が作動せず、約十五分にわたって原子炉の運転が制御できなくなっていたのです。89本のうち3本抜けて臨界状態になったのです。86本残ってたわけですよ。3本くらいとおもってたら結構侮れませんね!

又、安全装置が作動せずって所も重要ですね。

もうひとつは東京電力の一九七八年の福島第一原発3号機の事故です。

中性子の検出器の値が異常に上昇していることに当直の運転員が気づいたものの、制御棒が抜けて臨界状態になっているとは思わず、特に対応しませんでした。・・気づいたけど、対応しない。思い込みは恐いですね。

臨界状態になっているのがわかったのは次の当直班の副長が午前八時前に出勤し、検出器の値を見て制御棒の位置を確認した時でした。抜けていた制御棒を挿入したのは、異常に気づいてから七時間半後の午前十時半ごろだったといいます。呑気なもんですね。

で、なかったことにデータ改竄したわけですがナンでこう言うことが起きたかというと、その時期原発を新しく作ってて、作業がストップするのがマズイということで黙ってたらしいのです。

臨界の原因は、制御棒を動かす水圧システムの弁開閉の手順ミス。ということになってますが、あきらかに構造上の欠陥ですよね。

福島老朽原発を考える会ふくろうの会のブログhttp://

制御棒が引き抜ける事故は,その他、浜岡でも女川でも,柏崎刈羽でも福島第二でも起きており,既に8件を数えてるそうです。

全部は詳細は紹介しませんがすいません。(時間があったら追加します)

素人は原発にどんな種類があるか良くわかってませんが、この制御棒すっぽぬけ原発は相当マズイ。又そう言うシステム上の欠陥を、現場の人間のせいにして、システムを無視した。ということが最大の国家犯罪ですね。

そういや、このBWR原発、シュラウドのひびわれも問題もありましたね。

あと再循環系配管において、多数のひび割れが見つかっています

参照】浜岡ひびわれ物語

http://

あと、制御棒のひびわれ。

ストップ浜岡原発@ブログから『「破壊された制御棒 世界でも例を見ない重大な事故」山崎久隆 』↓

http://

と、言うわけで、このBWR原発と、制御棒脱落による臨界事故隠蔽のニュースというのをちょっとおさらいしてみます。

制御棒が落ちて臨界になったのを隠蔽していたと報道された原発は北陸電の志賀(しか)原発1号機(石川県)。一九九九年の定期検査中だったようですね。試験操作のミスで核反応が継続する臨界状態となったのに、安全装置が作動せず、約十五分にわたって原子炉の運転が制御できなくなっていたのです。89本のうち3本抜けて臨界状態になったのです。86本残ってたわけですよ。3本くらいとおもってたら結構侮れませんね!

又、安全装置が作動せずって所も重要ですね。

もうひとつは東京電力の一九七八年の福島第一原発3号機の事故です。

中性子の検出器の値が異常に上昇していることに当直の運転員が気づいたものの、制御棒が抜けて臨界状態になっているとは思わず、特に対応しませんでした。・・気づいたけど、対応しない。思い込みは恐いですね。

臨界状態になっているのがわかったのは次の当直班の副長が午前八時前に出勤し、検出器の値を見て制御棒の位置を確認した時でした。抜けていた制御棒を挿入したのは、異常に気づいてから七時間半後の午前十時半ごろだったといいます。呑気なもんですね。

で、なかったことにデータ改竄したわけですがナンでこう言うことが起きたかというと、その時期原発を新しく作ってて、作業がストップするのがマズイということで黙ってたらしいのです。

臨界の原因は、制御棒を動かす水圧システムの弁開閉の手順ミス。ということになってますが、あきらかに構造上の欠陥ですよね。

福島老朽原発を考える会ふくろうの会のブログhttp://

制御棒が引き抜ける事故は,その他、浜岡でも女川でも,柏崎刈羽でも福島第二でも起きており,既に8件を数えてるそうです。

全部は詳細は紹介しませんがすいません。(時間があったら追加します)

素人は原発にどんな種類があるか良くわかってませんが、この制御棒すっぽぬけ原発は相当マズイ。又そう言うシステム上の欠陥を、現場の人間のせいにして、システムを無視した。ということが最大の国家犯罪ですね。

そういや、このBWR原発、シュラウドのひびわれも問題もありましたね。

あと再循環系配管において、多数のひび割れが見つかっています

参照】浜岡ひびわれ物語

http://

あと、制御棒のひびわれ。

ストップ浜岡原発@ブログから『「破壊された制御棒 世界でも例を見ない重大な事故」山崎久隆 』↓

http://

|

|

|

|

コメント(14)

BWR原発って、なんとなくこー適当に覚えてたんですが、日本語で言うと沸騰水型原発って言うそうですね。まーウランで湯を沸かしてるって感じでしょうか。

日本では、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力の原子力発電所がこのタイプ。

原子炉を冷やす冷却材は普通の水(軽水)です。

原子炉内を流れる1次冷却水を直接沸騰させて、その蒸気でタービンを廻しています。

放射能で汚染された1次冷却水を直接利用しているため、事故の際に放射能漏れを起こしやすいし、タービン室なども汚染されます。

このタイプの原発の弱点は、冷却水を循環させる再循環ポンプの故障が多いことです。

参照

http://www.geocities.jp/tobosaku/kouza/sikumi.html#bwr

日本では、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力の原子力発電所がこのタイプ。

原子炉を冷やす冷却材は普通の水(軽水)です。

原子炉内を流れる1次冷却水を直接沸騰させて、その蒸気でタービンを廻しています。

放射能で汚染された1次冷却水を直接利用しているため、事故の際に放射能漏れを起こしやすいし、タービン室なども汚染されます。

このタイプの原発の弱点は、冷却水を循環させる再循環ポンプの故障が多いことです。

参照

http://www.geocities.jp/tobosaku/kouza/sikumi.html#bwr

wiki 沸騰水型原子炉

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89

沸騰水型原子炉(ふっとうすいがたげんしろ、Boiling Water Reactor, BWR)は、核分裂反応によって生じた熱エネルギーで軽水を沸騰させ、高温・高圧の蒸気として取り出す原子炉であり、発電炉として広く用いられている。炉心で取り出された汽水混合流の蒸気は汽水分離器、蒸気乾燥機を経てタービン発電機に送られ電力を生ずる。日本国内で運転可能な原子炉の中では、最も多いタイプの原子炉である。

発電に利用された蒸気は放射能を帯びている為、蒸気を回収し再循環させるだけでなく、タービン建屋(たてや)など、これに関わる全ての系を堅牢に遮蔽することで、放射線が外部に漏れることを防いでいる。 外部からの核分裂反応の制御は主に制御棒や、冷却材流量の増減で行われ、冷却材喪失事故時には非常用炉心冷却装置 (ECCS) を動作させる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もっとも多い型らしいですね。

まずこれから、解体していただくということで。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89

沸騰水型原子炉(ふっとうすいがたげんしろ、Boiling Water Reactor, BWR)は、核分裂反応によって生じた熱エネルギーで軽水を沸騰させ、高温・高圧の蒸気として取り出す原子炉であり、発電炉として広く用いられている。炉心で取り出された汽水混合流の蒸気は汽水分離器、蒸気乾燥機を経てタービン発電機に送られ電力を生ずる。日本国内で運転可能な原子炉の中では、最も多いタイプの原子炉である。

発電に利用された蒸気は放射能を帯びている為、蒸気を回収し再循環させるだけでなく、タービン建屋(たてや)など、これに関わる全ての系を堅牢に遮蔽することで、放射線が外部に漏れることを防いでいる。 外部からの核分裂反応の制御は主に制御棒や、冷却材流量の増減で行われ、冷却材喪失事故時には非常用炉心冷却装置 (ECCS) を動作させる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もっとも多い型らしいですね。

まずこれから、解体していただくということで。

他のトピにもあげときましたけど、

日本の原発一覧表

http://www014.upp.so-net.ne.jp/hamaoka/list/npplist.htm

ここは形式別、最終停止日等書いてあってわかりやすいサイトですが、

これを見るとなるほど、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力がBWRですね。

東北電力・・青森(東通)宮城(女川)

東京電力・・福島・新潟(柏崎刈羽)

中部電力・・静岡(浜岡)

北陸電力・・石川(志賀)

あと、

日本原電・・東海(茨城)敦賀(福井)

中国電力・・島根(島根)

も、そうですね。

あと、調べてて思い出したんですが、この沸騰型原子炉で、プルサーマルつーヤバっちいことを国はやろうとしています。

要するに、原発自体が欠陥・ひび割れ、ボロボロなのに、そこへ今までよりも更に熱量の高い燃料をぶち込んであげましょうってことです。

ちょっとでも脳が働いてればどうなるかわかりますよね。

推進しようとしてる電力さんとか、国のエライさんの脳の中はどうなっとるのでしょうか?

日本の原発一覧表

http://www014.upp.so-net.ne.jp/hamaoka/list/npplist.htm

ここは形式別、最終停止日等書いてあってわかりやすいサイトですが、

これを見るとなるほど、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力がBWRですね。

東北電力・・青森(東通)宮城(女川)

東京電力・・福島・新潟(柏崎刈羽)

中部電力・・静岡(浜岡)

北陸電力・・石川(志賀)

あと、

日本原電・・東海(茨城)敦賀(福井)

中国電力・・島根(島根)

も、そうですね。

あと、調べてて思い出したんですが、この沸騰型原子炉で、プルサーマルつーヤバっちいことを国はやろうとしています。

要するに、原発自体が欠陥・ひび割れ、ボロボロなのに、そこへ今までよりも更に熱量の高い燃料をぶち込んであげましょうってことです。

ちょっとでも脳が働いてればどうなるかわかりますよね。

推進しようとしてる電力さんとか、国のエライさんの脳の中はどうなっとるのでしょうか?

BWRの燃料集合体

BWRのセルの水平断面図。四体の燃料集合体と十字の制御棒が装荷されている。BWRの燃料集合体は、初期の6×6型燃料から始まって、現在の100万kw級BWRでは8×8型、9×9型の燃料集合体が使用されている。BWRの燃料棒の燃料被覆管にはジルカロイ−2が使用されている。8×8型燃料集合体の中心にはウォーターロッド(角形の物はウォーターチャンネル)と呼ばれるパイプが通るため、使用される燃料棒総数は8本×8本=64本より少ない。燃料棒下端は下部タイプレートの格子板に固定され、中間を7枚の支持格子(スペーサー)と呼ばれる格子板の板ばねによって保持されている。燃料棒上端は上部タイプレートとエクスパンションスプリングによって結合されており、燃料棒の伸び縮みを吸収する。支持格子はウォーターロッドに固定されている。BWRの燃料集合体の外部はチャンネルボックスと呼ばれる金属板で覆われている。チャンネルボックスは燃料集合体の外側を上下する制御棒から燃料棒を保護すると同時に、冷却材が流れる方向を制限する。全体の長さは約4.5m、幅は約14cmである。

100万kw級BWRの圧力容器内には、一本の制御棒が通るセルと呼ばれる格子が184個あり、それぞれのセルに4体の燃料集合体が装荷される。炉心外周部には単独の燃料集合体を装荷するセルが少数あり、全体では764体の燃料集合体が装荷されている。BWRでは形式の異なる燃料集合体を同時に使用できるため、燃料棒本数の異なる燃料集合体が混用されていることがあり、このため原子炉全体の燃料棒本数は原子炉によって異なっている。仮に全ての燃料集合体が8×8型で60本タイプだとすると、燃料棒総数は45,840本となる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E6%96%99%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93

BWRのセルの水平断面図。四体の燃料集合体と十字の制御棒が装荷されている。BWRの燃料集合体は、初期の6×6型燃料から始まって、現在の100万kw級BWRでは8×8型、9×9型の燃料集合体が使用されている。BWRの燃料棒の燃料被覆管にはジルカロイ−2が使用されている。8×8型燃料集合体の中心にはウォーターロッド(角形の物はウォーターチャンネル)と呼ばれるパイプが通るため、使用される燃料棒総数は8本×8本=64本より少ない。燃料棒下端は下部タイプレートの格子板に固定され、中間を7枚の支持格子(スペーサー)と呼ばれる格子板の板ばねによって保持されている。燃料棒上端は上部タイプレートとエクスパンションスプリングによって結合されており、燃料棒の伸び縮みを吸収する。支持格子はウォーターロッドに固定されている。BWRの燃料集合体の外部はチャンネルボックスと呼ばれる金属板で覆われている。チャンネルボックスは燃料集合体の外側を上下する制御棒から燃料棒を保護すると同時に、冷却材が流れる方向を制限する。全体の長さは約4.5m、幅は約14cmである。

100万kw級BWRの圧力容器内には、一本の制御棒が通るセルと呼ばれる格子が184個あり、それぞれのセルに4体の燃料集合体が装荷される。炉心外周部には単独の燃料集合体を装荷するセルが少数あり、全体では764体の燃料集合体が装荷されている。BWRでは形式の異なる燃料集合体を同時に使用できるため、燃料棒本数の異なる燃料集合体が混用されていることがあり、このため原子炉全体の燃料棒本数は原子炉によって異なっている。仮に全ての燃料集合体が8×8型で60本タイプだとすると、燃料棒総数は45,840本となる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E6%96%99%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93

改良型沸騰水型原発 柏崎刈羽原発6号機について調べてたんですがこんなのがありました。

6号機の前科を検索してたら、この6号機ってのは改良型の「改良型沸騰水炉」だそうですが、96年8月のヨウ素漏れ事故にひび割れでヨウ素漏れで事故起こしてるらしいですな。

そんな怪しい原発稼動させとくなよ。

参照HP

http://www.jca.apc.org/nnpp/kashiwazaki.html

と思ったんですが、実は2000にもヨウ素漏れによる手動停止やっていて、その時の記事がhttp://www.kisnet.or.jp/nippo/nippo-2000-05-29-2.htmlなんですね。

で、そこによると柏崎原発での燃料漏えいは、平成8年に同じく6号機で見つかって同機の運転を止めているほか、同年以降、2、1、7号機でも相次いで発生。このうち、6号機の最初の漏えい燃料は日本核燃料開発で調査した結果、燃料棒内で発生した水素によって被覆管がすじ状に割れたことが判明している。

・・・

ってことは原子炉の形式関係なく、燃料棒の不良というのも考えられるなとか思ったりしてますが、やっぱり柏崎刈羽はヤバイですね。解体しかないですね。

6号機の前科を検索してたら、この6号機ってのは改良型の「改良型沸騰水炉」だそうですが、96年8月のヨウ素漏れ事故にひび割れでヨウ素漏れで事故起こしてるらしいですな。

そんな怪しい原発稼動させとくなよ。

参照HP

http://www.jca.apc.org/nnpp/kashiwazaki.html

と思ったんですが、実は2000にもヨウ素漏れによる手動停止やっていて、その時の記事がhttp://www.kisnet.or.jp/nippo/nippo-2000-05-29-2.htmlなんですね。

で、そこによると柏崎原発での燃料漏えいは、平成8年に同じく6号機で見つかって同機の運転を止めているほか、同年以降、2、1、7号機でも相次いで発生。このうち、6号機の最初の漏えい燃料は日本核燃料開発で調査した結果、燃料棒内で発生した水素によって被覆管がすじ状に割れたことが判明している。

・・・

ってことは原子炉の形式関係なく、燃料棒の不良というのも考えられるなとか思ったりしてますが、やっぱり柏崎刈羽はヤバイですね。解体しかないですね。

マイミクさんに日記へ情報いただきました。転載します。

元の日記●

原子力発電・・ウランで茶を沸かして放射能汚染。【沸騰型原子炉について

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=630629911&owner_id=110966#comment

から

転載ここから・・・

情報は非常に入手し辛いですが、

SBWR(Simplified BWR)という概念があります。

http://www.nucpal.gr.jp/atomica/02/02080303_1.html

http://www.nucpal.gr.jp/atomica/02/02080206_1.html

元はスリーマイル島の事故を教訓に開発された方式で、

最も大きな変更点は『静的安全設計』

…電気系を喪失しても動的機器に代わって重力等の

自然力を用いた静的システムを採用している点です。

ただ、現状『静的安全設計』を乗せる為に大型化が出来ない

技術的課題があり、大型化しないと設置地域のメリット(つまり助成金)が

少ないためほとんど開発が停止しています。

その件に関しては、ここに面白い資料があります。

http://www.engy-sqr.com/member_discusion/document/chukogataro050621.htm

また、日立とGEはESBWR(Economic and Simplified BWR)

…まあ、我田引水な名称…の開発で、大型化を目指しているそうですが、

費用貧乏なので、安全性の高い新型開発よりも、古い炉を騙して使用することに

予算を割いているのが現状です(だんだん世界的にリスクの費用が

払えなくなっているので)。

日本での安全性の高い炉の導入が遅れている原因は、

・旧式炉を破棄するときの大量の高レベル廃棄物の処分地が見付かっていない

・小型炉の上記設置地域メリットが少ない

・安全性が上昇していないが、プルサーマル燃料が使用できるABWRの方が

導入価値がある(説得しやすいという意味で。経済面では別問題)

などが挙げられます。

日本人の盲目の安全信仰が、下からの制御棒挿入の危険性に関して

淡泊になっているのも原因のひとつでしょう。

・・・ここまで。

元の日記●

原子力発電・・ウランで茶を沸かして放射能汚染。【沸騰型原子炉について

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=630629911&owner_id=110966#comment

から

転載ここから・・・

情報は非常に入手し辛いですが、

SBWR(Simplified BWR)という概念があります。

http://www.nucpal.gr.jp/atomica/02/02080303_1.html

http://www.nucpal.gr.jp/atomica/02/02080206_1.html

元はスリーマイル島の事故を教訓に開発された方式で、

最も大きな変更点は『静的安全設計』

…電気系を喪失しても動的機器に代わって重力等の

自然力を用いた静的システムを採用している点です。

ただ、現状『静的安全設計』を乗せる為に大型化が出来ない

技術的課題があり、大型化しないと設置地域のメリット(つまり助成金)が

少ないためほとんど開発が停止しています。

その件に関しては、ここに面白い資料があります。

http://www.engy-sqr.com/member_discusion/document/chukogataro050621.htm

また、日立とGEはESBWR(Economic and Simplified BWR)

…まあ、我田引水な名称…の開発で、大型化を目指しているそうですが、

費用貧乏なので、安全性の高い新型開発よりも、古い炉を騙して使用することに

予算を割いているのが現状です(だんだん世界的にリスクの費用が

払えなくなっているので)。

日本での安全性の高い炉の導入が遅れている原因は、

・旧式炉を破棄するときの大量の高レベル廃棄物の処分地が見付かっていない

・小型炉の上記設置地域メリットが少ない

・安全性が上昇していないが、プルサーマル燃料が使用できるABWRの方が

導入価値がある(説得しやすいという意味で。経済面では別問題)

などが挙げられます。

日本人の盲目の安全信仰が、下からの制御棒挿入の危険性に関して

淡泊になっているのも原因のひとつでしょう。

・・・ここまで。

ちょっと今日はヤル気なくて動けなかったんでかねがね放置気味だったこのコミュの整理を行ってます。というわけで久しぶりに前に別コミュに書き込んだ記事など見てたんですが

原子力発電 いりません! トピック

<志賀原発臨界事故>◇マニュアルも誤記

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16283254&comm_id=1284380

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=175812&media_id=2

<志賀原発臨界事故>重大ミス重なる

(毎日新聞 - 03月16日 03:11)

北陸電力志賀原発1号機で、臨界事故隠しが発覚した。事故そのものが「想定外で重大」(経済産業省原子力安全・保安院)な上に、隠ぺい行為が重なっている。どんな事故で、なぜ起きたのか。そして、隠ぺいの背景にある、北陸電力の社内風土はどうだったのか。【高木昭午、大島秀利、河内敏康】

◇マニュアルも誤記

事故は核反応のブレーキ役である制御棒が抜け落ちたことで起きた。

1号機には89本の制御棒があり、それぞれ水圧による駆動装置がついている。事故直前はすべての制御棒が炉に挿入され、核反応は完全に止まっていたが、事故時は、制御棒の試験の準備のため、各駆動装置に2個ずつ計178個ついた弁を、次々に閉める操作をしていた。

しかし閉める順序に問題があり水圧のバランスが崩れ、駆動装置が異常に働いて、制御棒3本が抜けた。事前に別の弁を開けておけばバランスを保てたが、作業マニュアルはこの弁を「閉める」と誤った記述をしていた。

さらに緊急停止装置も働かなかった。緊急停止装置は制御棒を窒素の圧力で炉に挿入する。しかし、この日は以前に実施した制御棒の別の試験のため、各制御棒用の窒素をすべて抜いてあった。

同社は「すべての制御棒の窒素を抜いて、緊急停止装置を無力化するのは現在は規則違反になる。JCOの臨界事故後に明文化された規則だが、当時でもやるべき行為ではなかった」と説明する。

志賀原発1号機など沸騰水型原発は、もともと制御棒が「泣きどころ」と指摘されてきた。加圧水型原発の制御棒が上から下へ入れる構造になっているのに対し、沸騰水型は重力に逆らって下から上へ向かって差し込むためだ。

制御棒の抜け落ち、緊急停止装置の無力化に加え、今回は放射能を封じ込める二つの「ふた」が開いていた。原発では、核燃料は鋼鉄製の原子炉圧力容器に納められ、さらに外側には鋼鉄製の原子炉格納容器がある。その二つの容器のふたが開いた状態だった。

今回の事故では、中性子を遮へいする効果がある水が原子炉内に満たされ、放射能の漏出もなかったとされる。しかし、二重の閉じ込め機能がなかった条件下で、京都大原子炉実験所の小出裕章助手(原子核工学)はもっと深刻な事態になっていた可能性を指摘する。具体的には、(1)核燃料のピンホール(小さな穴)などの破損がもともとあった場合(2)引き抜かれた制御棒がもっと多数で核反応が盛んになった場合(3)制御棒の手動による挿入がもっと遅れた場合−−を挙げ、「核分裂に伴い生成する放射性ガスが漏れ出たり、核燃料が溶融して大事故につながることも考えられる」と説明している。

<以下略>ってのがありました。他の書き込みも興味深いので時間あったら見てみましょう。

原子力発電 いりません! トピック

<志賀原発臨界事故>◇マニュアルも誤記

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16283254&comm_id=1284380

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=175812&media_id=2

<志賀原発臨界事故>重大ミス重なる

(毎日新聞 - 03月16日 03:11)

北陸電力志賀原発1号機で、臨界事故隠しが発覚した。事故そのものが「想定外で重大」(経済産業省原子力安全・保安院)な上に、隠ぺい行為が重なっている。どんな事故で、なぜ起きたのか。そして、隠ぺいの背景にある、北陸電力の社内風土はどうだったのか。【高木昭午、大島秀利、河内敏康】

◇マニュアルも誤記

事故は核反応のブレーキ役である制御棒が抜け落ちたことで起きた。

1号機には89本の制御棒があり、それぞれ水圧による駆動装置がついている。事故直前はすべての制御棒が炉に挿入され、核反応は完全に止まっていたが、事故時は、制御棒の試験の準備のため、各駆動装置に2個ずつ計178個ついた弁を、次々に閉める操作をしていた。

しかし閉める順序に問題があり水圧のバランスが崩れ、駆動装置が異常に働いて、制御棒3本が抜けた。事前に別の弁を開けておけばバランスを保てたが、作業マニュアルはこの弁を「閉める」と誤った記述をしていた。

さらに緊急停止装置も働かなかった。緊急停止装置は制御棒を窒素の圧力で炉に挿入する。しかし、この日は以前に実施した制御棒の別の試験のため、各制御棒用の窒素をすべて抜いてあった。

同社は「すべての制御棒の窒素を抜いて、緊急停止装置を無力化するのは現在は規則違反になる。JCOの臨界事故後に明文化された規則だが、当時でもやるべき行為ではなかった」と説明する。

志賀原発1号機など沸騰水型原発は、もともと制御棒が「泣きどころ」と指摘されてきた。加圧水型原発の制御棒が上から下へ入れる構造になっているのに対し、沸騰水型は重力に逆らって下から上へ向かって差し込むためだ。

制御棒の抜け落ち、緊急停止装置の無力化に加え、今回は放射能を封じ込める二つの「ふた」が開いていた。原発では、核燃料は鋼鉄製の原子炉圧力容器に納められ、さらに外側には鋼鉄製の原子炉格納容器がある。その二つの容器のふたが開いた状態だった。

今回の事故では、中性子を遮へいする効果がある水が原子炉内に満たされ、放射能の漏出もなかったとされる。しかし、二重の閉じ込め機能がなかった条件下で、京都大原子炉実験所の小出裕章助手(原子核工学)はもっと深刻な事態になっていた可能性を指摘する。具体的には、(1)核燃料のピンホール(小さな穴)などの破損がもともとあった場合(2)引き抜かれた制御棒がもっと多数で核反応が盛んになった場合(3)制御棒の手動による挿入がもっと遅れた場合−−を挙げ、「核分裂に伴い生成する放射性ガスが漏れ出たり、核燃料が溶融して大事故につながることも考えられる」と説明している。

<以下略>ってのがありました。他の書き込みも興味深いので時間あったら見てみましょう。

プルサーマルをやろうとしてる原発はこの欠陥原発BWRの型のですが、

<センツァ・フィーネ>さんのブログで興味深い記事がありましたので転載します。

http://senzafine.livedoor.biz/archives/50194294.html

中部電力は、MOX燃料(日本でいうプルサーマル)は世界各国の原子炉で使っている実績があります、と言っているが、浜岡原発と同じ沸騰水型原子炉では、ドイツのグンドレミンゲン原発のB号機とC号機の2つが商業利用しているだけである。そしてMOX燃料の製造は今年で終わりである。

これで「世界で実績がある」とはとても言えない。

加圧水型原子炉では世界で33基実施されているが、沸騰水型とは運転中の原子炉の状態がぜんぜん違う。

そして日本の原発で予定しているMOX燃料のプルトニウムの濃度は世界でも類を見ないほど濃いものである。

これも非常に高価なMOX燃料の燃費効率を少しでも上げようとする目的である。

しかしどんな危険を冒して効率を上げたところで、電力会社が得をすることは一つも無い。なんという不条理!

<センツァ・フィーネ>さんのブログで興味深い記事がありましたので転載します。

http://senzafine.livedoor.biz/archives/50194294.html

中部電力は、MOX燃料(日本でいうプルサーマル)は世界各国の原子炉で使っている実績があります、と言っているが、浜岡原発と同じ沸騰水型原子炉では、ドイツのグンドレミンゲン原発のB号機とC号機の2つが商業利用しているだけである。そしてMOX燃料の製造は今年で終わりである。

これで「世界で実績がある」とはとても言えない。

加圧水型原子炉では世界で33基実施されているが、沸騰水型とは運転中の原子炉の状態がぜんぜん違う。

そして日本の原発で予定しているMOX燃料のプルトニウムの濃度は世界でも類を見ないほど濃いものである。

これも非常に高価なMOX燃料の燃費効率を少しでも上げようとする目的である。

しかしどんな危険を冒して効率を上げたところで、電力会社が得をすることは一つも無い。なんという不条理!

この制御棒の話、ちょっと調べててこんな記事があったんですが、その後どうなったんでしょうか?

うちのブログの終わりの方に。

http://ameblo.jp/sakanauta/entry-10173476507.html

2007年の記事ですけどね。で、その後どうした?

http://miyagi-wind.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_088e.html

から抜粋

?重要な制御棒でも「ひび割れ」放置を公言!(仙台原子力問題研究グループI)

女川1号機で、80本の制御棒のうち21本がひび割れていた!だけではなく、交換するのは4本だけで、17本はひび割れたまま使うと宣言! 制御できずに大事故に繋がらないの?

ってことで書いてありますが

こっちが本体記事(うちだとコピペできないので、出来る方宜しく)→

http://miyagi-wind.cocolog-nifty.com/blog/files/200701212030001.p

うちのブログの終わりの方に。

http://ameblo.jp/sakanauta/entry-10173476507.html

2007年の記事ですけどね。で、その後どうした?

http://miyagi-wind.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_088e.html

から抜粋

?重要な制御棒でも「ひび割れ」放置を公言!(仙台原子力問題研究グループI)

女川1号機で、80本の制御棒のうち21本がひび割れていた!だけではなく、交換するのは4本だけで、17本はひび割れたまま使うと宣言! 制御できずに大事故に繋がらないの?

ってことで書いてありますが

こっちが本体記事(うちだとコピペできないので、出来る方宜しく)→

http://miyagi-wind.cocolog-nifty.com/blog/files/200701212030001.p

制御系にもっそいエラーがあるらしい。だめじゃん廃炉に。志賀原発。

このリンクBWRの図とデータがわかりゃすいです。

↓

http://www.jca.apc.org/mihama/News/news91/news91bwr.htm#more

制御棒駆動機構の構造上欠陥のためにスクラムに失敗

抜けはじめてから74秒後、2時18分41秒に線源領域モニターSRMによる炉周期が11秒となり基準の20秒を割り込んだ。炉周期とは原子炉の出力が約2.7倍になる時間であるが、運転員に最初に異常を知らせたのがこの信号であった。しかし、わずか2秒後の18分43秒には「SRM高」のアラーム、18分44秒には「中間領域モニターIRM高」のアラームが発生し、原子炉スクラム信号もこの18分44秒に発生している。運転員にはものを考える暇がなかっただろう。事態の進行が余りにも速く、人為的な操作で食い止めることが不可能であるのが臨界事故の最大の特徴である。中間領域モニターIRMの値は振り切れたままになった。原子炉スクラム信号は発生したが、「試験」のために隔離用のバルブが閉じられており、また水圧をかけるためのアキュムレータもこの「試験」では充填されないことになっていたので制御棒は緊急挿入されなかった。スクラムに失敗したのである。臨界事故が発生したにもかかわらず、中央制御室からは原子炉を止めることができず、運転員にはそのような手段は何も無かった。図3に示すように、構造上101弁を閉めるとアキュムレータを充填していても制御棒の挿入は不可能である。燃料棒を装填した原子炉の緊急停止機能が101弁閉操作によって失われるのである。これは明らかな構造上欠陥である。

このリンクBWRの図とデータがわかりゃすいです。

↓

http://www.jca.apc.org/mihama/News/news91/news91bwr.htm#more

制御棒駆動機構の構造上欠陥のためにスクラムに失敗

抜けはじめてから74秒後、2時18分41秒に線源領域モニターSRMによる炉周期が11秒となり基準の20秒を割り込んだ。炉周期とは原子炉の出力が約2.7倍になる時間であるが、運転員に最初に異常を知らせたのがこの信号であった。しかし、わずか2秒後の18分43秒には「SRM高」のアラーム、18分44秒には「中間領域モニターIRM高」のアラームが発生し、原子炉スクラム信号もこの18分44秒に発生している。運転員にはものを考える暇がなかっただろう。事態の進行が余りにも速く、人為的な操作で食い止めることが不可能であるのが臨界事故の最大の特徴である。中間領域モニターIRMの値は振り切れたままになった。原子炉スクラム信号は発生したが、「試験」のために隔離用のバルブが閉じられており、また水圧をかけるためのアキュムレータもこの「試験」では充填されないことになっていたので制御棒は緊急挿入されなかった。スクラムに失敗したのである。臨界事故が発生したにもかかわらず、中央制御室からは原子炉を止めることができず、運転員にはそのような手段は何も無かった。図3に示すように、構造上101弁を閉めるとアキュムレータを充填していても制御棒の挿入は不可能である。燃料棒を装填した原子炉の緊急停止機能が101弁閉操作によって失われるのである。これは明らかな構造上欠陥である。

今日沸騰水型の 泡と中性子制御について調べてて幾つか記事が出てきたんですが

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%80%80%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%A3%92%E3%80%80%E8%B5%B7%E5%8B%95%E4%B8%AD%E3%82%82%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B&ei=UTF-8&fr=mozff

BWRの出力発振 核暴走事故の危険性ってPDF出て来ました88ページです。

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/100/PDF/No43-1.pdf

1988年3月9日,シカゴにほど近いラサール原発2号炉が出力振動事故を起こしました.原子炉出力が大きくなったり小さくなったり,周期的にゆれ始め,定格出力の118%に達して自動停止がかかったのです.

日本では1988年2月1日,浜岡1号炉の再循環ポンプがやはり2台とも止まってしまいました.原因は電磁リレーが焼け切れてしまってポンプの電源が落ちてしまったことでした.この事故の際,中部電力は自然循環状

態の不安定な炉を4時間半もそのまま放置しました.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今読んでるとこですが、地震がなくても危ないですね。

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%80%80%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%A3%92%E3%80%80%E8%B5%B7%E5%8B%95%E4%B8%AD%E3%82%82%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B&ei=UTF-8&fr=mozff

BWRの出力発振 核暴走事故の危険性ってPDF出て来ました88ページです。

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/100/PDF/No43-1.pdf

1988年3月9日,シカゴにほど近いラサール原発2号炉が出力振動事故を起こしました.原子炉出力が大きくなったり小さくなったり,周期的にゆれ始め,定格出力の118%に達して自動停止がかかったのです.

日本では1988年2月1日,浜岡1号炉の再循環ポンプがやはり2台とも止まってしまいました.原因は電磁リレーが焼け切れてしまってポンプの電源が落ちてしまったことでした.この事故の際,中部電力は自然循環状

態の不安定な炉を4時間半もそのまま放置しました.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今読んでるとこですが、地震がなくても危ないですね。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

原発解体!!! 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

原発解体!!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90057人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208316人

- 3位

- 酒好き

- 170697人