下記は私の日記からの転載です。日本ではこんなことが行われています。

しかも今回上野の東京文化会館2200席は完売の由。

ここではある作曲家の作品を集中して聞く、年代順に聞くといったことの試みについてのトピにしてはどうでしょうか。

昨年、ピアニストの中村紘子氏がベートーベンの協奏曲連続演奏を行いました。またベートーベンのピアノソナタを一年位かけて全曲演奏というのもありますね。ただし年代順にはやらないようですが。

二年前、児玉麻里氏が日本で行ったピアノソナタ全曲演奏の一部聞きました。

交響曲連続演奏といっても、ハイドンやモーツアルトでは多すぎるし、ブラームスでは物足りない、チャィコは微妙、マーラーは全部通しては聞きたくない、、などと考えると、ベートーベンは一曲一曲ごとに新たな試みがあり、通して聞くとなかなか新発見があります。

特に二番で交響曲史上初めて三楽章にスケルツオが使われ、三番で初めてチェロとバスが別に動き、五番で初めてトロンボーンが使われ、六番でかなりの不協和音が登場、九番でソロ歌と合唱が使われ、これらがたった24年間に全て起きたということを考えるとまさに怒涛のような作品群です。

***********************************

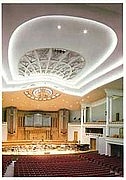

2007年の大晦日は「ベートーヴェンは凄い!全交響曲連続演奏会2007」を東京文化会館に聞きに行く。2004年、2005年と二年続けて岩城宏之氏が1人で振り、2006年は岩城マエストロの追悼として9人の指揮者が分担、さながら指揮者コンクールの様相だった。2007年は「炎のコバケン」こと小林研一郎氏が1人で全曲を指揮することとなった。N響の篠崎史紀氏がコンサートマスターを努め、更にメンバーを人選、イワキオケと称する。メンバーはN響が中心だが、第一ヴァイオリンの表プルトには新日本フィルの西江辰郎氏、東京シティ・フィルの戸澤哲夫氏、札幌響の伊藤亮太郎氏、広島響の田野倉政秋氏と各オーケストラのコンサートマスターを配し、フリーの川田知子氏も常連で参加。コントラバス・セクションにはトップの吉田秀氏に加えて、ニュージーランド響の池松宏氏、群響の山崎実氏、札幌響の助川龍氏、管楽器には新日本フィルのオーボエ、古部賢一氏、読売日本響のフルート、一戸敦氏、都響のファゴット、岡本正之氏等々が参加し、さながらVirtuoso Orchestra。

さて演奏は一言でいうと、これだけ力のあるオーケストラを率いたコバケン節が全開、オーケストラも一貫して気迫のこもった演奏だった。小林研一郎氏という指揮者は、大きな演奏会で披露するレパートリーをかなり絞り込んで、それらの特定の曲の表現を徹底的に深堀りし、コバケンならではの節回しに練り上げ、また曲の盛り上げ方のつぼを確かに押さえ、これを更に磨いてゆくというスタイルか。そうして磨きあげられた節回しは日本人の感性の微妙なところに響くようだ。これが「炎のコバケン」として熱狂的なファンを有する所以か。一方、交響曲の一番、二番、四番は同氏のレパートリーとしてはなじみが薄い。その為、コバケン節の表出はそれほど顕著ではなく、結果的に端正な音楽に仕上がっていた。尤も「炎のコバケン」ファンには物足りなかったのではないかとも思われるが。三番(英雄)の第二楽章あたりからこの「本領」を発揮。五番を疾走し、六番に突入。しかし六番の第二楽章のような緩余各章では進行方向の見通しに欠け、やや音楽の流れが失速気味になる感があった。七番は葬送行進曲も含め再度トップギアで駆け抜け、八番もその延長で全開モード。この八番は恰も七番からの延長線として提示されているようで、これほど荒々しく力強さを強調した八番は聞いたことがない。思わずこれは違う曲?と。九番の一楽章にもそのままのハイテンションで流れ込む。このあたりでオケのアンサンブルはやや怪しげになりかけたが、それをものともせずに終楽章に向かってエネルギーの塊が進んでゆく。第四楽章の合唱(武蔵野合唱団)は終始最強音に近く、途中で弦楽器は殆ど聞こえなくなった。合唱ってこんな大きな音がするの?という位の音量でこれは音楽的というよりやや絶叫的か。

一番から九番までTimpaniの植松透氏が舞台中央に陣取り、通常の演奏会の倍くらいの存在感で叩きまくり、Timpaniってこんなに大きな音がしましたっけという感想。これもコバケン流の仕掛けだろうか。オーケストラはこうした指揮振りを冒頭から楽しんでいるようだった。一番の冒頭の和音から気合のこもった音で、曲が進むにつれ疲労感が漂うどころか、気迫が漲ってくる。メンバーの多くが在籍するN響の定演でこれだけの気迫を感じることは滅多にないのではないか。ただし音楽としては、映画をずっと早送りで見ていた気分で、時には穏やかな景色でくつろぐような場面転換があっても良かったのではないかと思うのは欲張りすぎか?

2007年8月に、紀尾井シンフォ二エッタで「田園」を指揮したゲルハルト・ボッセ氏は(同9月には私の属するアマチュアのアマデウス管弦楽団でも「田園」を指揮)あちこちで聞きなれたテンポの緩急、節回し、そういった常套句をまずは徹底的に廃し、また情景描写論の俗説も廃し、音楽の方向性が見えるような端正な構成から曲全体を通して作曲家の内面的な思いを浮かび上がらせようとしたが、こういう音作りとは対極的な一夜だった。

日本人のコバケンが磨き上げて到達したコバケン流ベートーベン調理法を支持するかしないかは、ベートーベンの音楽をどのようなものとしてとらえ、どのように楽しもうとするか次第であり、その賛否というより好き嫌いは分かれるところであろう。しかし良くも悪くもコバケンという指揮者の持ち味は如実に発揮された一夜であった。ただし西欧人の耳にはこの音は一体どう聞こえるのかは興味深い。プラハの春に招かれて「我が祖国」を指揮したとき、初めはチェコフィルとフレージングでかなり揉めたという話も聞いたが。

当日会場にはコバケンの音楽を積極的に楽しもうというファンが多く来場したのであろう。第一番終演後からブラボーの連続で、この聴衆の迫力と騒ぎようには圧倒されてしまった。それではコバケンとイワキ(篠崎)オーケストラがベートーベンを乗っ取った一夜だったかと言えばそれは違う。この日聞いたものはベートーベン以外の何者でもない。主役はあくまでベートーベンの音楽。その曲の持つ底力があったからこそ、延べ11時間に及ぶ音楽体験は意味があるものとなった。

ベートーベンの交響曲を同じ演奏家で同じ日に全曲通して聞くという世界でも稀有な贅沢を体験する喜びに加えて、こういう味付けのべートーベンを年に一回、気の合った仲間と、お祭り気分で聞き、言いたいことを言いあって盛り上がるのもこれまた楽しからずや。

しかも今回上野の東京文化会館2200席は完売の由。

ここではある作曲家の作品を集中して聞く、年代順に聞くといったことの試みについてのトピにしてはどうでしょうか。

昨年、ピアニストの中村紘子氏がベートーベンの協奏曲連続演奏を行いました。またベートーベンのピアノソナタを一年位かけて全曲演奏というのもありますね。ただし年代順にはやらないようですが。

二年前、児玉麻里氏が日本で行ったピアノソナタ全曲演奏の一部聞きました。

交響曲連続演奏といっても、ハイドンやモーツアルトでは多すぎるし、ブラームスでは物足りない、チャィコは微妙、マーラーは全部通しては聞きたくない、、などと考えると、ベートーベンは一曲一曲ごとに新たな試みがあり、通して聞くとなかなか新発見があります。

特に二番で交響曲史上初めて三楽章にスケルツオが使われ、三番で初めてチェロとバスが別に動き、五番で初めてトロンボーンが使われ、六番でかなりの不協和音が登場、九番でソロ歌と合唱が使われ、これらがたった24年間に全て起きたということを考えるとまさに怒涛のような作品群です。

***********************************

2007年の大晦日は「ベートーヴェンは凄い!全交響曲連続演奏会2007」を東京文化会館に聞きに行く。2004年、2005年と二年続けて岩城宏之氏が1人で振り、2006年は岩城マエストロの追悼として9人の指揮者が分担、さながら指揮者コンクールの様相だった。2007年は「炎のコバケン」こと小林研一郎氏が1人で全曲を指揮することとなった。N響の篠崎史紀氏がコンサートマスターを努め、更にメンバーを人選、イワキオケと称する。メンバーはN響が中心だが、第一ヴァイオリンの表プルトには新日本フィルの西江辰郎氏、東京シティ・フィルの戸澤哲夫氏、札幌響の伊藤亮太郎氏、広島響の田野倉政秋氏と各オーケストラのコンサートマスターを配し、フリーの川田知子氏も常連で参加。コントラバス・セクションにはトップの吉田秀氏に加えて、ニュージーランド響の池松宏氏、群響の山崎実氏、札幌響の助川龍氏、管楽器には新日本フィルのオーボエ、古部賢一氏、読売日本響のフルート、一戸敦氏、都響のファゴット、岡本正之氏等々が参加し、さながらVirtuoso Orchestra。

さて演奏は一言でいうと、これだけ力のあるオーケストラを率いたコバケン節が全開、オーケストラも一貫して気迫のこもった演奏だった。小林研一郎氏という指揮者は、大きな演奏会で披露するレパートリーをかなり絞り込んで、それらの特定の曲の表現を徹底的に深堀りし、コバケンならではの節回しに練り上げ、また曲の盛り上げ方のつぼを確かに押さえ、これを更に磨いてゆくというスタイルか。そうして磨きあげられた節回しは日本人の感性の微妙なところに響くようだ。これが「炎のコバケン」として熱狂的なファンを有する所以か。一方、交響曲の一番、二番、四番は同氏のレパートリーとしてはなじみが薄い。その為、コバケン節の表出はそれほど顕著ではなく、結果的に端正な音楽に仕上がっていた。尤も「炎のコバケン」ファンには物足りなかったのではないかとも思われるが。三番(英雄)の第二楽章あたりからこの「本領」を発揮。五番を疾走し、六番に突入。しかし六番の第二楽章のような緩余各章では進行方向の見通しに欠け、やや音楽の流れが失速気味になる感があった。七番は葬送行進曲も含め再度トップギアで駆け抜け、八番もその延長で全開モード。この八番は恰も七番からの延長線として提示されているようで、これほど荒々しく力強さを強調した八番は聞いたことがない。思わずこれは違う曲?と。九番の一楽章にもそのままのハイテンションで流れ込む。このあたりでオケのアンサンブルはやや怪しげになりかけたが、それをものともせずに終楽章に向かってエネルギーの塊が進んでゆく。第四楽章の合唱(武蔵野合唱団)は終始最強音に近く、途中で弦楽器は殆ど聞こえなくなった。合唱ってこんな大きな音がするの?という位の音量でこれは音楽的というよりやや絶叫的か。

一番から九番までTimpaniの植松透氏が舞台中央に陣取り、通常の演奏会の倍くらいの存在感で叩きまくり、Timpaniってこんなに大きな音がしましたっけという感想。これもコバケン流の仕掛けだろうか。オーケストラはこうした指揮振りを冒頭から楽しんでいるようだった。一番の冒頭の和音から気合のこもった音で、曲が進むにつれ疲労感が漂うどころか、気迫が漲ってくる。メンバーの多くが在籍するN響の定演でこれだけの気迫を感じることは滅多にないのではないか。ただし音楽としては、映画をずっと早送りで見ていた気分で、時には穏やかな景色でくつろぐような場面転換があっても良かったのではないかと思うのは欲張りすぎか?

2007年8月に、紀尾井シンフォ二エッタで「田園」を指揮したゲルハルト・ボッセ氏は(同9月には私の属するアマチュアのアマデウス管弦楽団でも「田園」を指揮)あちこちで聞きなれたテンポの緩急、節回し、そういった常套句をまずは徹底的に廃し、また情景描写論の俗説も廃し、音楽の方向性が見えるような端正な構成から曲全体を通して作曲家の内面的な思いを浮かび上がらせようとしたが、こういう音作りとは対極的な一夜だった。

日本人のコバケンが磨き上げて到達したコバケン流ベートーベン調理法を支持するかしないかは、ベートーベンの音楽をどのようなものとしてとらえ、どのように楽しもうとするか次第であり、その賛否というより好き嫌いは分かれるところであろう。しかし良くも悪くもコバケンという指揮者の持ち味は如実に発揮された一夜であった。ただし西欧人の耳にはこの音は一体どう聞こえるのかは興味深い。プラハの春に招かれて「我が祖国」を指揮したとき、初めはチェコフィルとフレージングでかなり揉めたという話も聞いたが。

当日会場にはコバケンの音楽を積極的に楽しもうというファンが多く来場したのであろう。第一番終演後からブラボーの連続で、この聴衆の迫力と騒ぎようには圧倒されてしまった。それではコバケンとイワキ(篠崎)オーケストラがベートーベンを乗っ取った一夜だったかと言えばそれは違う。この日聞いたものはベートーベン以外の何者でもない。主役はあくまでベートーベンの音楽。その曲の持つ底力があったからこそ、延べ11時間に及ぶ音楽体験は意味があるものとなった。

ベートーベンの交響曲を同じ演奏家で同じ日に全曲通して聞くという世界でも稀有な贅沢を体験する喜びに加えて、こういう味付けのべートーベンを年に一回、気の合った仲間と、お祭り気分で聞き、言いたいことを言いあって盛り上がるのもこれまた楽しからずや。

|

|

|

|

コメント(11)

因みに株式会社シンフォニアもなかなか見当たりません。愛知県小牧市に同名の楽器(修理)屋さんがありましたが。

もう少し検索したら英語では下記が見つかりました。

Leinsdorf, Erich (1976). Cadenza: A Musical Career. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0395244013.

Leinsdorf, Erich (1981). The Composer's Advocate: A Radical Orthodoxy for Musicians. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300024274.

Leinsdorf, Erich (1997). Erich Leinsdorf on Music. Portland, OR: Amadeus Press. ISBN 157467028X

どうもこの Radical Orthodoxy for Musiciansのようですが、これは簡単には実物は見つかりません。最後のErich Leinsdorf on Musicというのは英語版で実物があるようですが。

もう少し検索したら英語では下記が見つかりました。

Leinsdorf, Erich (1976). Cadenza: A Musical Career. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0395244013.

Leinsdorf, Erich (1981). The Composer's Advocate: A Radical Orthodoxy for Musicians. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300024274.

Leinsdorf, Erich (1997). Erich Leinsdorf on Music. Portland, OR: Amadeus Press. ISBN 157467028X

どうもこの Radical Orthodoxy for Musiciansのようですが、これは簡単には実物は見つかりません。最後のErich Leinsdorf on Musicというのは英語版で実物があるようですが。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

クラシック音楽が大好きだ! 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-