大阪の国立国際美術館で19日まで開催されている「マルセル・デュシャンと20世紀美術」展のオリジナル・グッズが出揃ってきた。今日、再訪したらR.ムット氏のサイン・シールに気が付いて嬉しくなった。デュシャンが選び、サインした事によって芸術となってしまった男性用便器。そのサイン部分が「R.MUTT 1917」と印されたシールになっている。これを自宅の便器に貼る行為はゾクゾクするね。デュシャンへの追体験であり、聴衆が芸術家もどきとなる儀式である。裏面を見ると石川あき子さんの店、カロ・ブックショップ・アンド・カフェの表示。彼女のところなら、このアイデア、理解できると納得。彼女に敬意を表して西梅田のショップで買い求める事にした。

シールの裏面には「マルセル・デュシャン 泉(部分) 1917」そして「便器へのご使用をお薦めします」の記載。彼女達のセンスはバツグンだね「部分」だよ、それに「お薦め」だからね。商品化を許諾したデュシャンの著作権者に感謝。シールを買い求めるならばカロにしてあげて下さいね。アイデアを出してくれた人物に連帯の挨拶を---

シールは一枚500円。

申込は、Calo Bookshop & Cafe / Calo Gallary

http://

大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル5階 12:00〜20:00(土曜は〜18:00) 日曜・第3月曜休 tel/fax 06-6447-4777 mail info@calobookshop.com

_______________________________

国立国際美術館でのシンポジウム報告等。

12/4に国立国際美術館へ行き、開催中の「マルセル・デュシャンと20世紀絵画展」を観ました。

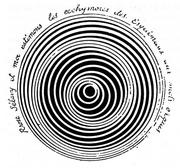

デュシャンの油彩がフッと現れた。網膜的絵画じゃなくて、脳髄的絵画。脳が現象に反応するときの電位が、時間の流れにそって移動して行く様子。チャスプレイヤーの頭の中が鳥瞰図となって見える。ある瞬間、一度だけじゃなく過去も未来をも含んだ不思議な空間。黒い左右の縁取りがチェス・ボードなんだから、上手い仕掛けだね。ポンピドゥー・センターとフィラデルフィアから招来した2点。重厚な1点は別として、ここは『花嫁』に言及しなければ、「機械的要素と内蔵的フォルム」女性の皮膚から踏み込んで拡がる内臓の世界に光がうっすらと差し込んでいる。海中で振り返って感じる光であるだろうか、なんともエロテックな油彩だ。会場で最初に出会う4点の油彩はゆったりと等質を持って掛けられている。劇的でなく、素っ気ない扱いでデュシャン展は開始された。展示空間が広く、初めから大ガラスが視線に入るので、間延びした印象を受けたのはわたしだけだろうか。

油彩の対向壁には版画を含む9点の紙作品。レセプションの時とは違うので、今日はしっかりと作品を確認しメモも取りながらの鑑賞となった。

奥の部分に『大ガラス(東大バージョン)』、初めて見た軽井沢から22年、遅延が進んで「ピンク---明る焼き黄土」がくすんで見える。背景も作品に取り込んでしまうガラスは、会場を巡る観客には、「背後に人の気配」と云うやつで、こまった存在である。軽井沢での前後関係はどうだったろう、記憶が曖昧になっている。本展でのマン・レイ作品は3点。同館の収蔵品である訳だが、記録といった側面の強いもの。マン・レイ狂いとしては『埃の培養』がデュシャン作品として扱われていたので、もう少し上手いやり方がと注文を付けたくなった。展示品は大ガラスの「7つの濾過器」の方も含めたマン・レイが好んだ写真だったので、なおさらと云った気持である。

軽井沢でのテュシャン展(1981.8.1-9.6)の副題は「反芸術「ダダ」の巨匠 見るひとが芸術をつくる」だった。その時に観た作品の印象が、眼を悩ませている。さらに、京都岡崎のビギ・アート・スペースで開催されたデュシャン展(1991.4.19-8.25)は「紙の上の仕事」で、紙好きのわたしに対して強烈なインパクトを今日まで与えている。その他の展覧会も幾つか国内で開かれている。わたしのマン・レイ作品と合わせて京都国立近代美術館でレディメイドが展示された事もある。その折りには、『帽子掛け』が無造作に置かれていて、作品貸出者のわたしなど、気楽に写真を撮らせてもらった。手許にマン・レイとデュシャン作品に囲まれてご満悦のわたしが写ったスナップ写真が残っている。それは、昔の事なんだと、今回、展覧会場を巡りながら反省した。しかし、過去のこうした出来事が、コビリついた頭、コビリつかせるデャシャン作品というのは、恐ろしい。網膜的絵画ではない20年殺しの「呪いの絵画」。楽しみと共に芸術を生きたマン・レイの親友がこの人なのだから、二人が惹かれあった気持ちがわかる気がする。

デュシャン展についても、最近『日録』でやっている、展覧会報告のアプローチが可能と思っていたが、こうして書きながら、上手くいかない自分、書いて楽しくない自分を観ている。もうやめよう、デュシャンへの言及は----

さて、12時前、知人のI氏と連れだって館内のレストラン、クイーン・アリス・アクアでランチ。 店の内装、味、料金とも満足できたのだが、スタッフのサービスが悪い。テーブルに置いてあるミネラルの勧め方が気にさわったのから始まり、オーダーした後に別の人が現れ、再度、求めたり。ナイフとフォークを使う前から片づけたり、テーブルにセットした後で、別の人が持ち去るのですよ。なんでしょうね。会場でデュシャンの事を考え疲れた頭には、ちと、よろしくない。次回には改善されているよう、期待したい。

知人といろいろ世間話をした後、地階の講堂でシンポジウム「デュシャンと現代美術の保存・修復をめぐって」を聴講。バネラーは今展の担当学芸員・平芳幸浩、修復家・谷村博美、現代美術作家・岡崎乾二郎、哲学者・マリオ・ペルニオーラ(通訳・松原)。司会が京都大学の岡田温司。まず4名のパネラーがそれぞれ話をされる。今回のシンポジウム、共同で何かの発言をしようとするものではなく、おのおのの分野、視点からの問題提起が、参加された各人の問題提起となれば幸いと云ったスタンスで始められた。 まず平芳氏、学生時代からデュシャンに関心を持っていた氏は、今回の展示に関わることで、ひとつの集大成といった意味があるようで、作品をスライドで紹介しながら、「作品そのものの持続性が、作家の側から疑問視された20世紀美術」と「オリジナルとレプレカに差異がない事」、本展でも展示されているシュワルツ版のレデイメイドが「オリジナルを再現すると云う逆節」となったと話された。『大ガラス』東京バーヂョンの色彩が気になっていたのだが、専門家が「色が落ち着いてきたわね」とコメントされた事も教えられた。こんな、話題をうかがう事がわたしは楽しい。

二人目は「旅行カバン」を二つ修復したと云う谷村氏。紙を支持体とする作品の修復家なのでグリーンボックスのメモなどを例にとって、デュシャンは良い紙を使っていますねと発言。額装で使われるベニヤは作品に悪く、普段は別に保管するのが良いとの忠告を聞いた。三人目は岡崎氏で、作家の生の発言なので、面白い。やはり、いきいきして、心を打つのだね。氏は作品を完成されるのは誰なのか、どの時点なのか、作家と第三者との契約によって作品が出来るといった概念を出された。再制作や旧作の修復と云った状況に対して、作者自身がこれを受け入れた時、作品は死んだと考えなければならないなど。最後がマリオ氏。哲学からのアプローチなので堅苦しいが、「西洋の現代美術作品の修復が担う役割は、芸術的活動を文書に記録すること、芸術的事業の経済的価値を維持すること、フェティッシュの作品を保持すること」との分析。フェティシュ崇拝と云うのは面白い。

この段階で4時を回ってしまっていた。その後、岡崎氏がイタリア彫刻、絵画をスライドで紹介しマリオ氏に質問、応答。そこえ 最前列に居た浅田彰氏が「オリエンタリズム」とマリオ氏にかみつく。「日本でもヨーロッパでも自己と他者の切断をめざした訳で、真面目な人は同じ状況に直面したんだ」。しかし、浅田氏のはアジだね。70年代にこう云う人と沢山であった記憶があるけど、わたしはニガテ。

デュシャンが絡むと話がおかしな方へ行く。遺作の扉が投影されている壁面に。人の鼻息や脂で、恐ろしい顔が現れ始めているのに気付いていますか。光源が落とされた白い空間にあるのは、議論じゃなくて、生きる為のなにか。観る事の中にも狂気が宿されている。発言もしかり。

シールの裏面には「マルセル・デュシャン 泉(部分) 1917」そして「便器へのご使用をお薦めします」の記載。彼女達のセンスはバツグンだね「部分」だよ、それに「お薦め」だからね。商品化を許諾したデュシャンの著作権者に感謝。シールを買い求めるならばカロにしてあげて下さいね。アイデアを出してくれた人物に連帯の挨拶を---

シールは一枚500円。

申込は、Calo Bookshop & Cafe / Calo Gallary

http://

大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル5階 12:00〜20:00(土曜は〜18:00) 日曜・第3月曜休 tel/fax 06-6447-4777 mail info@calobookshop.com

_______________________________

国立国際美術館でのシンポジウム報告等。

12/4に国立国際美術館へ行き、開催中の「マルセル・デュシャンと20世紀絵画展」を観ました。

デュシャンの油彩がフッと現れた。網膜的絵画じゃなくて、脳髄的絵画。脳が現象に反応するときの電位が、時間の流れにそって移動して行く様子。チャスプレイヤーの頭の中が鳥瞰図となって見える。ある瞬間、一度だけじゃなく過去も未来をも含んだ不思議な空間。黒い左右の縁取りがチェス・ボードなんだから、上手い仕掛けだね。ポンピドゥー・センターとフィラデルフィアから招来した2点。重厚な1点は別として、ここは『花嫁』に言及しなければ、「機械的要素と内蔵的フォルム」女性の皮膚から踏み込んで拡がる内臓の世界に光がうっすらと差し込んでいる。海中で振り返って感じる光であるだろうか、なんともエロテックな油彩だ。会場で最初に出会う4点の油彩はゆったりと等質を持って掛けられている。劇的でなく、素っ気ない扱いでデュシャン展は開始された。展示空間が広く、初めから大ガラスが視線に入るので、間延びした印象を受けたのはわたしだけだろうか。

油彩の対向壁には版画を含む9点の紙作品。レセプションの時とは違うので、今日はしっかりと作品を確認しメモも取りながらの鑑賞となった。

奥の部分に『大ガラス(東大バージョン)』、初めて見た軽井沢から22年、遅延が進んで「ピンク---明る焼き黄土」がくすんで見える。背景も作品に取り込んでしまうガラスは、会場を巡る観客には、「背後に人の気配」と云うやつで、こまった存在である。軽井沢での前後関係はどうだったろう、記憶が曖昧になっている。本展でのマン・レイ作品は3点。同館の収蔵品である訳だが、記録といった側面の強いもの。マン・レイ狂いとしては『埃の培養』がデュシャン作品として扱われていたので、もう少し上手いやり方がと注文を付けたくなった。展示品は大ガラスの「7つの濾過器」の方も含めたマン・レイが好んだ写真だったので、なおさらと云った気持である。

軽井沢でのテュシャン展(1981.8.1-9.6)の副題は「反芸術「ダダ」の巨匠 見るひとが芸術をつくる」だった。その時に観た作品の印象が、眼を悩ませている。さらに、京都岡崎のビギ・アート・スペースで開催されたデュシャン展(1991.4.19-8.25)は「紙の上の仕事」で、紙好きのわたしに対して強烈なインパクトを今日まで与えている。その他の展覧会も幾つか国内で開かれている。わたしのマン・レイ作品と合わせて京都国立近代美術館でレディメイドが展示された事もある。その折りには、『帽子掛け』が無造作に置かれていて、作品貸出者のわたしなど、気楽に写真を撮らせてもらった。手許にマン・レイとデュシャン作品に囲まれてご満悦のわたしが写ったスナップ写真が残っている。それは、昔の事なんだと、今回、展覧会場を巡りながら反省した。しかし、過去のこうした出来事が、コビリついた頭、コビリつかせるデャシャン作品というのは、恐ろしい。網膜的絵画ではない20年殺しの「呪いの絵画」。楽しみと共に芸術を生きたマン・レイの親友がこの人なのだから、二人が惹かれあった気持ちがわかる気がする。

デュシャン展についても、最近『日録』でやっている、展覧会報告のアプローチが可能と思っていたが、こうして書きながら、上手くいかない自分、書いて楽しくない自分を観ている。もうやめよう、デュシャンへの言及は----

さて、12時前、知人のI氏と連れだって館内のレストラン、クイーン・アリス・アクアでランチ。 店の内装、味、料金とも満足できたのだが、スタッフのサービスが悪い。テーブルに置いてあるミネラルの勧め方が気にさわったのから始まり、オーダーした後に別の人が現れ、再度、求めたり。ナイフとフォークを使う前から片づけたり、テーブルにセットした後で、別の人が持ち去るのですよ。なんでしょうね。会場でデュシャンの事を考え疲れた頭には、ちと、よろしくない。次回には改善されているよう、期待したい。

知人といろいろ世間話をした後、地階の講堂でシンポジウム「デュシャンと現代美術の保存・修復をめぐって」を聴講。バネラーは今展の担当学芸員・平芳幸浩、修復家・谷村博美、現代美術作家・岡崎乾二郎、哲学者・マリオ・ペルニオーラ(通訳・松原)。司会が京都大学の岡田温司。まず4名のパネラーがそれぞれ話をされる。今回のシンポジウム、共同で何かの発言をしようとするものではなく、おのおのの分野、視点からの問題提起が、参加された各人の問題提起となれば幸いと云ったスタンスで始められた。 まず平芳氏、学生時代からデュシャンに関心を持っていた氏は、今回の展示に関わることで、ひとつの集大成といった意味があるようで、作品をスライドで紹介しながら、「作品そのものの持続性が、作家の側から疑問視された20世紀美術」と「オリジナルとレプレカに差異がない事」、本展でも展示されているシュワルツ版のレデイメイドが「オリジナルを再現すると云う逆節」となったと話された。『大ガラス』東京バーヂョンの色彩が気になっていたのだが、専門家が「色が落ち着いてきたわね」とコメントされた事も教えられた。こんな、話題をうかがう事がわたしは楽しい。

二人目は「旅行カバン」を二つ修復したと云う谷村氏。紙を支持体とする作品の修復家なのでグリーンボックスのメモなどを例にとって、デュシャンは良い紙を使っていますねと発言。額装で使われるベニヤは作品に悪く、普段は別に保管するのが良いとの忠告を聞いた。三人目は岡崎氏で、作家の生の発言なので、面白い。やはり、いきいきして、心を打つのだね。氏は作品を完成されるのは誰なのか、どの時点なのか、作家と第三者との契約によって作品が出来るといった概念を出された。再制作や旧作の修復と云った状況に対して、作者自身がこれを受け入れた時、作品は死んだと考えなければならないなど。最後がマリオ氏。哲学からのアプローチなので堅苦しいが、「西洋の現代美術作品の修復が担う役割は、芸術的活動を文書に記録すること、芸術的事業の経済的価値を維持すること、フェティッシュの作品を保持すること」との分析。フェティシュ崇拝と云うのは面白い。

この段階で4時を回ってしまっていた。その後、岡崎氏がイタリア彫刻、絵画をスライドで紹介しマリオ氏に質問、応答。そこえ 最前列に居た浅田彰氏が「オリエンタリズム」とマリオ氏にかみつく。「日本でもヨーロッパでも自己と他者の切断をめざした訳で、真面目な人は同じ状況に直面したんだ」。しかし、浅田氏のはアジだね。70年代にこう云う人と沢山であった記憶があるけど、わたしはニガテ。

デュシャンが絡むと話がおかしな方へ行く。遺作の扉が投影されている壁面に。人の鼻息や脂で、恐ろしい顔が現れ始めているのに気付いていますか。光源が落とされた白い空間にあるのは、議論じゃなくて、生きる為のなにか。観る事の中にも狂気が宿されている。発言もしかり。

|

|

|

|

|

|

|

|

Marcel Duchamp 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

Marcel Duchampのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 写真を撮るのが好き

- 208275人

- 2位

- 暮らしを楽しむ

- 75470人

- 3位

- お洒落な女の子が好き

- 90005人