彼の著の『色彩について』でこのようにいっています。

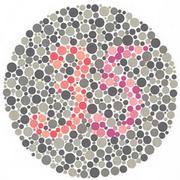

『色盲』(アルデンテ注:文中ではこうありますが、主に色弱のことをいっています。)がわれわれの話題になり、それが一つの欠陥だと言われる。

しかしいくつもの異なった能力が存在し、そのなかのどの能力も、他のものよりはっきりと劣っているとは言えないことだって充分ありえよう。ーー思いもよらぬことがきっかけで分かるまで、あるひとがし色盲であることを誰にも気づかれずに一生をすごすこともある、ということを考えてみよ。

そうなると、異なった人間がそれぞれ異なった色の概念をもつことだって可能なのか?ーーーそれらの概念はいくらか異なっているだけなのであり、あれこれの特徴において異なっているのだ。だからこのことが彼らの意志の疎通の妨げになることは、多少あったにしてもたいていの場合ないに等しいだろう。

ここで私は哲学的な問題の本質について一般的な考えを述べておきたい。哲学における曖昧さはたえがたいものだ。恥ずかしいとさえ感じられる。そのとき人は、はっきりわからなければならないというところでよくわかっていると感じる。しかし、このように感じるとき、実は事態はそうなっているのではない。われわれは、わかるわからないなどとことさらわけず、つまり哲学の問題などはっきりわからなくとも、充分うまく暮らしていけるのである。

とあります。哲学者ウィトゲンシュタインは、言語ゲームという言葉で色彩についてこの本の中で哲学しています。色彩についての僕らのやりとりは、共通の色彩語で行われるが、ある意味、意識の交換でもしない限り、見えている色を伝えるといいうことは、哲学的なのである。

20年間くらい自分の色弱に付き合い、色との対話繰り返し、この著にであい、とても世界がひらけました。

つまり、相手との意思疎通は言語ゲームによって繰り広げられます。しかし、それは果たして、色に関して、どれだけ伝えられているのか、色覚正常者といわれる人たちの言語ゲームでもそれは難しいものだと、ウィトゲンシュタインは言明しています。

僕らは、色を言語化するのが不得意ということができます。

しかし、例えば、赤紫。僕らは、(あ、僕と同じ色弱遺伝子をもっている人はという前提になります。)青という言葉をもしかしたら使うかもしれませんが、その青の中に、あたたかい赤の光をかんじることができます。紫と対話した時に、僕はそのように理解しました。

見えないのではなく、言語化が不得手。

色弱を認識している僕らは色と向き合うときに、左脳で言語化するのではなく、右脳でほとんどを処理していると僕は感じます。あたたかさ、冷たさ、清潔さ、泥臭さ、最近の色彩に関しての本にはそんなカテゴライズで編集されたものが多いです。(僕は色相環や、トーンのカテゴリー、割合などを勉強しようとおもい探すのですが…)右脳で色で憶う感情で判断します。これは左脳がほとんど機能しないことで生まれた、面白い役割分担だと思います。

「これ何色?」と聞かれたとき、右脳を通って経験で言語化しています。「青…でもなんかあたたかいから、赤がはいってるかな?だから紫!!!!あたり?」みたいに(笑)

さらにウィトゲンシュタインはいいます。

『赤みがかかった緑』や、『黄色っぽい青』という表現を矛盾なくもちいることを自然だと思い、その際われわれには欠けている能力ももしかしたら示しているのも知れない人々が存在したとしても、

・

われわれが見てはいない色を彼らは見ているのだろうということをわれわれが認めざるを得なくなる、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ということにはやはりならないだだろう。

なにしろ、ある色がなんであるのかを決める一般に認められた基準は、それがわれわれが知っているうちの一つである場合以外は、存在していないからである。

と、あります。

色は僕らの目から飛び込んできます。

人の心は千差万別、ひとつとして同じものはありません。

僕は、色についてここまで考えることができた色弱という目をくれた両親に、感謝しています。

みなさんはどうですか??

『色盲』(アルデンテ注:文中ではこうありますが、主に色弱のことをいっています。)がわれわれの話題になり、それが一つの欠陥だと言われる。

しかしいくつもの異なった能力が存在し、そのなかのどの能力も、他のものよりはっきりと劣っているとは言えないことだって充分ありえよう。ーー思いもよらぬことがきっかけで分かるまで、あるひとがし色盲であることを誰にも気づかれずに一生をすごすこともある、ということを考えてみよ。

そうなると、異なった人間がそれぞれ異なった色の概念をもつことだって可能なのか?ーーーそれらの概念はいくらか異なっているだけなのであり、あれこれの特徴において異なっているのだ。だからこのことが彼らの意志の疎通の妨げになることは、多少あったにしてもたいていの場合ないに等しいだろう。

ここで私は哲学的な問題の本質について一般的な考えを述べておきたい。哲学における曖昧さはたえがたいものだ。恥ずかしいとさえ感じられる。そのとき人は、はっきりわからなければならないというところでよくわかっていると感じる。しかし、このように感じるとき、実は事態はそうなっているのではない。われわれは、わかるわからないなどとことさらわけず、つまり哲学の問題などはっきりわからなくとも、充分うまく暮らしていけるのである。

とあります。哲学者ウィトゲンシュタインは、言語ゲームという言葉で色彩についてこの本の中で哲学しています。色彩についての僕らのやりとりは、共通の色彩語で行われるが、ある意味、意識の交換でもしない限り、見えている色を伝えるといいうことは、哲学的なのである。

20年間くらい自分の色弱に付き合い、色との対話繰り返し、この著にであい、とても世界がひらけました。

つまり、相手との意思疎通は言語ゲームによって繰り広げられます。しかし、それは果たして、色に関して、どれだけ伝えられているのか、色覚正常者といわれる人たちの言語ゲームでもそれは難しいものだと、ウィトゲンシュタインは言明しています。

僕らは、色を言語化するのが不得意ということができます。

しかし、例えば、赤紫。僕らは、(あ、僕と同じ色弱遺伝子をもっている人はという前提になります。)青という言葉をもしかしたら使うかもしれませんが、その青の中に、あたたかい赤の光をかんじることができます。紫と対話した時に、僕はそのように理解しました。

見えないのではなく、言語化が不得手。

色弱を認識している僕らは色と向き合うときに、左脳で言語化するのではなく、右脳でほとんどを処理していると僕は感じます。あたたかさ、冷たさ、清潔さ、泥臭さ、最近の色彩に関しての本にはそんなカテゴライズで編集されたものが多いです。(僕は色相環や、トーンのカテゴリー、割合などを勉強しようとおもい探すのですが…)右脳で色で憶う感情で判断します。これは左脳がほとんど機能しないことで生まれた、面白い役割分担だと思います。

「これ何色?」と聞かれたとき、右脳を通って経験で言語化しています。「青…でもなんかあたたかいから、赤がはいってるかな?だから紫!!!!あたり?」みたいに(笑)

さらにウィトゲンシュタインはいいます。

『赤みがかかった緑』や、『黄色っぽい青』という表現を矛盾なくもちいることを自然だと思い、その際われわれには欠けている能力ももしかしたら示しているのも知れない人々が存在したとしても、

・

われわれが見てはいない色を彼らは見ているのだろうということをわれわれが認めざるを得なくなる、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ということにはやはりならないだだろう。

なにしろ、ある色がなんであるのかを決める一般に認められた基準は、それがわれわれが知っているうちの一つである場合以外は、存在していないからである。

と、あります。

色は僕らの目から飛び込んできます。

人の心は千差万別、ひとつとして同じものはありません。

僕は、色についてここまで考えることができた色弱という目をくれた両親に、感謝しています。

みなさんはどうですか??

|

|

|

|

コメント(3)

中学生の時に色弱というのがわかってここまで深く考えたコトはなかったけど、色の見え方について考えたコトはありました。

自分が「赤」だと思っている色は、実は他の人から見ると

自分が思ってる「青」なのかも知れない。

みんなそれぞれ好きな色は違うけど、実はそれはもしかしたら共通の同じ色なのかもしれない。

でも例え同じ色が好きだとしても、お互いそれは別の色として認識している訳で、どんなに言葉を重ねても説明できない。

と思いました、色彩検定を受けてからでは

色相や明度といった発色側に明確な基準ができても、受手側の感覚によるものだからやはり一生説明がつかない。

と更に思いました。きっとこんなコトは色弱ってわからなかったらまったく考えなかったと思います。なんかわかりずらい説明でごめんなさい

自分が「赤」だと思っている色は、実は他の人から見ると

自分が思ってる「青」なのかも知れない。

みんなそれぞれ好きな色は違うけど、実はそれはもしかしたら共通の同じ色なのかもしれない。

でも例え同じ色が好きだとしても、お互いそれは別の色として認識している訳で、どんなに言葉を重ねても説明できない。

と思いました、色彩検定を受けてからでは

色相や明度といった発色側に明確な基準ができても、受手側の感覚によるものだからやはり一生説明がつかない。

と更に思いました。きっとこんなコトは色弱ってわからなかったらまったく考えなかったと思います。なんかわかりずらい説明でごめんなさい

>Oberonさん

そう、色弱ってわかってから、深く色の世界に足を踏み込んだと思います。大学も美術してしまいました。

色ってOberonさんがおっしゃるとおり、あくまで主観であり、客観の判断基準なんですよね。人間であるかぎり。

料理をおいしいと感じるように、色も美しいとか気持ちいいとか、それって目で感じる部分もたしかにあると思うけど、きっと心の部分が大部分だと思う。

2人で食べるご飯がおいしいとか感じるように、気持ちが通じている人と見る景色も、美しい。そういうときって言葉は重ねないし、いらなくなる。

そして!!

>みんなそれぞれ好きな色は違うけど、実はそれはもしかしたら共通の同じ色なのかもしれない。

なんかすごい言葉に出会いました。色弱万歳(笑)

変な長文かいてよかった。一歩先に進んだ気分です!

きっと、言葉ではないなにかの偶然でわかりあったりするのかもしれませんね。人間っておもしろいなあ。

そう、色弱ってわかってから、深く色の世界に足を踏み込んだと思います。大学も美術してしまいました。

色ってOberonさんがおっしゃるとおり、あくまで主観であり、客観の判断基準なんですよね。人間であるかぎり。

料理をおいしいと感じるように、色も美しいとか気持ちいいとか、それって目で感じる部分もたしかにあると思うけど、きっと心の部分が大部分だと思う。

2人で食べるご飯がおいしいとか感じるように、気持ちが通じている人と見る景色も、美しい。そういうときって言葉は重ねないし、いらなくなる。

そして!!

>みんなそれぞれ好きな色は違うけど、実はそれはもしかしたら共通の同じ色なのかもしれない。

なんかすごい言葉に出会いました。色弱万歳(笑)

変な長文かいてよかった。一歩先に進んだ気分です!

きっと、言葉ではないなにかの偶然でわかりあったりするのかもしれませんね。人間っておもしろいなあ。

言語化できないっていうのはその通りだと思います。

紫難しいですが、赤が強いか青が強いか、柔らかい暖かい雰囲気だと、赤紫、ちょっと寒々しい雰囲気だと、青紫。そんな風に感じたまま、友達におもしろ半分に質問されてがんばって答えてました(笑)

>自分が「赤」だと思っている色は、実は他の人から見ると

自分が思ってる「青」なのかも知れない。

みんなそれぞれ好きな色は違うけど、実はそれはもしかしたら共通の同じ色なのかもしれない。

人と人との関わりを考えると、言語化ってとても重要なものだけど、もっと心で対話しようとしたときに、Oberonさんが言った、上記の言葉って、とても嬉しい気持ちになります。

僕らは、そんな色覚正常者に対して人との心での関わりを教えてあげられる存在になれるかもしれないですね。ちょっとおおげさかな(笑)

紫難しいですが、赤が強いか青が強いか、柔らかい暖かい雰囲気だと、赤紫、ちょっと寒々しい雰囲気だと、青紫。そんな風に感じたまま、友達におもしろ半分に質問されてがんばって答えてました(笑)

>自分が「赤」だと思っている色は、実は他の人から見ると

自分が思ってる「青」なのかも知れない。

みんなそれぞれ好きな色は違うけど、実はそれはもしかしたら共通の同じ色なのかもしれない。

人と人との関わりを考えると、言語化ってとても重要なものだけど、もっと心で対話しようとしたときに、Oberonさんが言った、上記の言葉って、とても嬉しい気持ちになります。

僕らは、そんな色覚正常者に対して人との心での関わりを教えてあげられる存在になれるかもしれないですね。ちょっとおおげさかな(笑)

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

色盲・色弱だけに分かる世界 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

色盲・色弱だけに分かる世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- mixi バスケ部

- 37860人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90055人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208307人