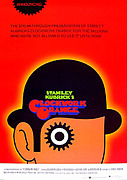

画像は、撮影・映写複合機の「シネマトグラフ」『月世界旅行』『大列車強盗』です。

私たちは今、巨大スクリーンで迫力のドルビーサラウンドが当たり前のように映画という娯楽を享受しています。が、ここまで進歩するのに一世紀を要しました。長いと感じますか? 短いと思うでしょうか? 実は、映画は他の芸術にくらべ圧倒的に「短い歴史」なのです。

その理由は「映画は総合芸術」であり、テクノロジーの進歩と密接に関係しているからです。

さて、ここでは映画はどのような経緯で誕生したのか? 駆け足で追ってみます。

◇カメラの変遷で映画の歴史を紐解く

●カメラオブスキュラ

カメラの語源にもなっている言葉で、ラテン語で「暗い箱(部屋)」の意味です。四角い部屋の壁に小さな穴を空け、この穴から入った光が反対側の壁に投影するという、この現象を発明されたのが16世紀のことです。

科学者や芸術家がこの現象を元にさまざまな試みを繰り返し、投影の仕組みがより高度なものへと発展していきます。

●マジックランタン

18世紀には視覚効果を利用した技術が次々と生み出され、映写機の原点といわれる「マジックランタン」が誕生しました。

透明の紙に描かれた絵を蝋燭のランプの火で照らし、白い布や壁に投影する仕掛けです。幻灯機のはしりですね。

当時ヨーロッパでは、興行師がマジックランタンを持ち、旅芸人よろしく子供たちに夢を与えていました。日本の紙芝居興行に似ています。

●ソーマトロープ

19世紀になると視覚の残像効果が発見され、その効果を利用したおもちゃがたくさん生まれました。ボール紙の表と裏に別の絵を描き回転させると、表裏2つの絵が合わさって見える効果を利用したおもちゃが「ソーマトロープ」と呼ばれました。

「ソーマトロープ」の発展版が「フェナキスティスコープ」です。鏡に向かってそのおもちゃを勢い良く回転させ、隙間ごしに鏡に映った絵を覗くと、まるで絵が動いているように見える仕掛けです。アニメーション技術の出発点といったところでしょうか。

●ゾーイトロープ

1860年代には、「フェナキスティスコープ」の改良版で、パラパラとめくって動く絵を本格的に見せる装置「ゾーイトロープ」が開発されました。

円筒の内側に連続して描かれた絵が巻きつけられ、その筒を回転させます。円筒に開けられた隙間から覗くと、絵が動いて見える仕組みで、これが映画の原理“Persistence of Vision(映像の継続)”です。

1870年代には「ゾーイトロープ」を更に発展させた、「プラキノスコープ」が発明されます。

●写真銃

1882年、簡単に連続写真を撮影することができる「写真銃」が発明されました。リボルバー銃の形をしたもので、被写体に向かってトリガーを引くと、弾倉(収められいるのは弾ならぬフィルム)が一瞬で回転し、1秒間に12枚の連続写真を撮影する仕組みです。

現在の映画が1秒間に24コマの静止画の連続帯ですから、倍の速さですね。

これが「映画撮影カメラ」のはしりと言ってよいでしょう。

◇エジソン VS リュミエール兄弟の映画対決

●キネトスコープ

1888年、発明王エジソンは、世界で最初の映画スタジオ「ブラックマリア」(囚人護送車の意)を建て、そこで助手のディクソンに世界最初の映画カメラ「キネトグラフ」を開発させました。

1894年、「キネトスコープ」(覗き眼鏡式映写機)という大きな木箱の装置が作られ、ブロードウェイで動く写真が一般公開されます。

キネトスコープとは、上に双眼鏡のような覗き穴がついていて、そこから覗くと、動く写真が見えるというものですが、1台で1人しか見ることができない代物でした。

1960年代後半位まで、デパートの遊戯場などにあった覗き穴式の動く写真鑑賞装置です。憶えている方もおられるかもしれません。

●シネマトグラフ

1895年、いよいよ現代で言われるところの「映画」が誕生します。フランスで、リュミエール兄弟が、「シネマトグラフ(撮影・上映の複合機)」を開発。95年春に『工場の出口』(従業員が工場から出てくる姿を活写)を撮影。同年12月28日にパリのサロン“カフェ・インディアン”で有料上映を果たしました。入場料1フランで観客数35名と記録に残されています。

“映画の父”と言われているリュミエール兄弟の作品は、ドキュメンタリー映画中心でしたが、そこに登場したのが、ジョルジュ・メリエスという奇術師で、奇想天外なトリック映画を発表します。今でいうSFX技術のはしりで、世界初のSF映画。1903年1月には、アメリカで初の「物語」のある映画『アメリカ消防夫の生活』を監督したエドウィン・S・ポーターが、同年12月に完成させた『大列車強盗』は遊戯場で上映。大好評で初上映から1年後には「ニッケルオデオン(5セントの白銅貨で入場できる映画館のこと)」で公開、大ヒットをとばしました。

こうして娯楽の殿堂、華々しい「映画バビロン」の歴史がはじまります。

有料で多くの観客が同時にスクリーンを観た記念すべき日は、1895年の12月28日です。

この日を映画の誕生日としましょう。

そして、2006年12月28日で、映画は112歳のバースデーを迎えます。

私たちは今、巨大スクリーンで迫力のドルビーサラウンドが当たり前のように映画という娯楽を享受しています。が、ここまで進歩するのに一世紀を要しました。長いと感じますか? 短いと思うでしょうか? 実は、映画は他の芸術にくらべ圧倒的に「短い歴史」なのです。

その理由は「映画は総合芸術」であり、テクノロジーの進歩と密接に関係しているからです。

さて、ここでは映画はどのような経緯で誕生したのか? 駆け足で追ってみます。

◇カメラの変遷で映画の歴史を紐解く

●カメラオブスキュラ

カメラの語源にもなっている言葉で、ラテン語で「暗い箱(部屋)」の意味です。四角い部屋の壁に小さな穴を空け、この穴から入った光が反対側の壁に投影するという、この現象を発明されたのが16世紀のことです。

科学者や芸術家がこの現象を元にさまざまな試みを繰り返し、投影の仕組みがより高度なものへと発展していきます。

●マジックランタン

18世紀には視覚効果を利用した技術が次々と生み出され、映写機の原点といわれる「マジックランタン」が誕生しました。

透明の紙に描かれた絵を蝋燭のランプの火で照らし、白い布や壁に投影する仕掛けです。幻灯機のはしりですね。

当時ヨーロッパでは、興行師がマジックランタンを持ち、旅芸人よろしく子供たちに夢を与えていました。日本の紙芝居興行に似ています。

●ソーマトロープ

19世紀になると視覚の残像効果が発見され、その効果を利用したおもちゃがたくさん生まれました。ボール紙の表と裏に別の絵を描き回転させると、表裏2つの絵が合わさって見える効果を利用したおもちゃが「ソーマトロープ」と呼ばれました。

「ソーマトロープ」の発展版が「フェナキスティスコープ」です。鏡に向かってそのおもちゃを勢い良く回転させ、隙間ごしに鏡に映った絵を覗くと、まるで絵が動いているように見える仕掛けです。アニメーション技術の出発点といったところでしょうか。

●ゾーイトロープ

1860年代には、「フェナキスティスコープ」の改良版で、パラパラとめくって動く絵を本格的に見せる装置「ゾーイトロープ」が開発されました。

円筒の内側に連続して描かれた絵が巻きつけられ、その筒を回転させます。円筒に開けられた隙間から覗くと、絵が動いて見える仕組みで、これが映画の原理“Persistence of Vision(映像の継続)”です。

1870年代には「ゾーイトロープ」を更に発展させた、「プラキノスコープ」が発明されます。

●写真銃

1882年、簡単に連続写真を撮影することができる「写真銃」が発明されました。リボルバー銃の形をしたもので、被写体に向かってトリガーを引くと、弾倉(収められいるのは弾ならぬフィルム)が一瞬で回転し、1秒間に12枚の連続写真を撮影する仕組みです。

現在の映画が1秒間に24コマの静止画の連続帯ですから、倍の速さですね。

これが「映画撮影カメラ」のはしりと言ってよいでしょう。

◇エジソン VS リュミエール兄弟の映画対決

●キネトスコープ

1888年、発明王エジソンは、世界で最初の映画スタジオ「ブラックマリア」(囚人護送車の意)を建て、そこで助手のディクソンに世界最初の映画カメラ「キネトグラフ」を開発させました。

1894年、「キネトスコープ」(覗き眼鏡式映写機)という大きな木箱の装置が作られ、ブロードウェイで動く写真が一般公開されます。

キネトスコープとは、上に双眼鏡のような覗き穴がついていて、そこから覗くと、動く写真が見えるというものですが、1台で1人しか見ることができない代物でした。

1960年代後半位まで、デパートの遊戯場などにあった覗き穴式の動く写真鑑賞装置です。憶えている方もおられるかもしれません。

●シネマトグラフ

1895年、いよいよ現代で言われるところの「映画」が誕生します。フランスで、リュミエール兄弟が、「シネマトグラフ(撮影・上映の複合機)」を開発。95年春に『工場の出口』(従業員が工場から出てくる姿を活写)を撮影。同年12月28日にパリのサロン“カフェ・インディアン”で有料上映を果たしました。入場料1フランで観客数35名と記録に残されています。

“映画の父”と言われているリュミエール兄弟の作品は、ドキュメンタリー映画中心でしたが、そこに登場したのが、ジョルジュ・メリエスという奇術師で、奇想天外なトリック映画を発表します。今でいうSFX技術のはしりで、世界初のSF映画。1903年1月には、アメリカで初の「物語」のある映画『アメリカ消防夫の生活』を監督したエドウィン・S・ポーターが、同年12月に完成させた『大列車強盗』は遊戯場で上映。大好評で初上映から1年後には「ニッケルオデオン(5セントの白銅貨で入場できる映画館のこと)」で公開、大ヒットをとばしました。

こうして娯楽の殿堂、華々しい「映画バビロン」の歴史がはじまります。

有料で多くの観客が同時にスクリーンを観た記念すべき日は、1895年の12月28日です。

この日を映画の誕生日としましょう。

そして、2006年12月28日で、映画は112歳のバースデーを迎えます。

|

|

|

|

コメント(2)

四葉さん、こんにちは♪

遅いレスですいません。

>>銃の形をしていたのですかねぇ

現物の写真は銃そのまんまでした。

>>ムービーの場合シャッタースピードと絞りの関係ってどうなんでしょうね

このあたり、私もあまり詳しくありませんが(学生時代たくさん映画撮りましたけどね(苦笑))

興味があるのなら以下で調べてみるのも…

http://www.mpte.jp/html/mptebook/2001handbook.html

>>でも1000円になるのは12月1日なのね

映団連HPよりコピペ↓

1896年(明治29年)11月25日、エジソンが発明したキネトスコープが、初めて神戸で輸入上映され、この年から数えて60年目にあたる1956年(昭和31年)の12月1日を「映画の日」と制定し、日本における映画産業発祥を記念する日としました。

全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)は、1981年(昭和56年)から「映画サービスデー」を始めました。12月1日には、大都市での映画館入場料金が1,000円になるサービスを映画ファンの皆様にご提供しています。

また、(社)映画産業団体連合会(映団連)では、映画業界で永年にわたり勤続されてきた方々および映画産業の伸張に功績のあった方々を表彰する式典を「映画の日」に行っております。

現在は、正確には12月1日を映画の日、そして全ての月の1日を映画ファンサービスデーというんですね。

遅いレスですいません。

>>銃の形をしていたのですかねぇ

現物の写真は銃そのまんまでした。

>>ムービーの場合シャッタースピードと絞りの関係ってどうなんでしょうね

このあたり、私もあまり詳しくありませんが(学生時代たくさん映画撮りましたけどね(苦笑))

興味があるのなら以下で調べてみるのも…

http://www.mpte.jp/html/mptebook/2001handbook.html

>>でも1000円になるのは12月1日なのね

映団連HPよりコピペ↓

1896年(明治29年)11月25日、エジソンが発明したキネトスコープが、初めて神戸で輸入上映され、この年から数えて60年目にあたる1956年(昭和31年)の12月1日を「映画の日」と制定し、日本における映画産業発祥を記念する日としました。

全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)は、1981年(昭和56年)から「映画サービスデー」を始めました。12月1日には、大都市での映画館入場料金が1,000円になるサービスを映画ファンの皆様にご提供しています。

また、(社)映画産業団体連合会(映団連)では、映画業界で永年にわたり勤続されてきた方々および映画産業の伸張に功績のあった方々を表彰する式典を「映画の日」に行っております。

現在は、正確には12月1日を映画の日、そして全ての月の1日を映画ファンサービスデーというんですね。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

名作だけぢゃなゐ:映画の語り場 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

名作だけぢゃなゐ:映画の語り場のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55348人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90005人

- 3位

- 酒好き

- 170655人