ラスタファリズム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索

この項目ではラスタファリズムについて説明しています。

ユーゴスラビアの航空機についてはラスタ (航空機)をご覧ください。

ラスタファリズムは、1930年代にジャマイカの労働者階級と農民を中心にして発生した宗教運動。ラスタファリ運動とも言う。

特定の教祖や開祖は居らず、聖書を聖典としてはいるが、教義は成文化されていない。基本的にはアフリカ回帰運動の要素を持ち、エチオピア帝国最後の皇帝、ハイレ・セラシエ1世を神であるジャーの化身、もしくはそれ自身だとする。名称はハイレ・セラシエの即位以前の名前ラス・タファリ・マッコウネン(アムハラ語で『タファリ・マッコウネン皇太子』の意)に由来する。

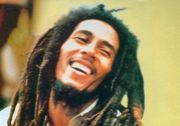

主義としてはアフリカ回帰主義(またはアフリカ中心主義)を奨励した。その指向は、ラスタの生活様式全般、例えば菜食主義やドレッドヘア、ガンジャを聖なるものとして見ることなどに現れている。 1970年代にレゲエ音楽や、とりわけジャマイカ生まれのシンガーソングライター、ボブ・マーレィによって全世界に波及する。現在でも世界に100万人のラスタファリアニズム運動の実践者がいると言われる。

なお、ジャマイカの国教はキリスト教(プロテスタント)であって、ラスタファリズムを信仰するのは全国民の5~10%前後である。

目次 [非表示]

1 呼称について

2 歴史

2.1 マーカス・ガーベイの「予言」

2.2 ハイレ・セラシエ即位

2.3 セラシエ来訪とレゲエ音楽

2.4 ボブの死から今日まで

3 ナイヤビンギ

3.1 主な作品

4 ラスタ・カラー

5 髪型

6 ガンジャ

7 食

8 言語

9 記念日

10 主な指導者

11 日本におけるラスタファリズム

12 その他の国におけるラスタファリズム

13 関連項目

[編集]

呼称について

英語ではRastafarianism(ラスタファリアニズム)だが、日本ではラスタファリズムと呼ばれるのが一般的である。

ラスタファリズムの実践者は「ラスタファリアン」だが、口語的には「ラスタマン」(女性なら「ラスタウーマン」)または「ラスタ」と呼ぶ。

ラスタファリアンは"I"という単語を強調する傾向があるため、「ラスタファーライ」(rasta-far-I)と発音される。また、頭にジャー(Jah)を付けて、「ジャー・ラスタファーライ」と言うのが一般的。

ラスタファリアンは、「イズム」(-ism)ではなく「暮らし方」(way of life)と考えるため、それを踏まえてラスタファリ運動(Rastafari movement)と表記される。

[編集]

歴史

[編集]

マーカス・ガーベイの「予言」

1910年代、ジャマイカ生まれのマーカス・ガーベイはアメリカ合衆国に渡り、世界黒人開発協会アフリカ社会連合(UNIA-ACL)を組織する。当時、カリブの黒人社会に根強く残っていたエチオピアニズム(近代になっても植民地化されなかったエチオピアを黒人の魂の故郷とする考え方)を拡大解釈し、黒人に対してアフリカに帰ることを奨励した。アメリカのみならず、カリブや南アメリカなどの多くの黒人の支持を得た。

カリスマ的な演説活動をするマーカス・ガーベイは、1927年に「アフリカを見よ。黒人の王が戴冠する時、解放の日は近い」という声明を発表する(これをラスタファリズムにおいては「予言」ととらえられている)。これがラスタファリズム出現へとつながっていく。

[編集]

ハイレ・セラシエ即位

1930年11月、エチオピアの皇帝にハイレ・セラシエ1世が即位する。マーカス・ガーベイの信奉者にとっては、まさに予言どおりの奇跡が起こったのだ。この「神の啓示」をきっかけにして、ジャマイカの首都、キングストンで初期ラスタファリ運動が始まる。イギリスによる植民地支配と度重なる自然災害で、多くの黒人は疲弊していたこともあり、救いを求める下層階級の人々を中心に信者が増えた。1934年、運動に危機を感じた政府当局は弾圧を始める。この、弾圧を逃れたラスタファリアンは山の奥地に逃げ込み、そこでコミューンを展開する。このコミューンでの共同生活によって、ラスタファリズムの信仰を確立した。

政府当局によるラスタファリアンの弾圧は断続的に続いたが、一方で、一般市民にも「ラスタファリズム」の存在が知られるようになる。1961年、ラスタファリアンであるラス・ブラウンが議員選挙に立候補し、政界に進出する。ここで初めて黒人知識層がラスタファリズムの「主義」の部分に注目するようになる。1962年、ジャマイカは英国から独立。しかし社会情勢は不安定のままで、ラスタファリアンのアフリカ回帰の渇望は募るばかりだった。

[編集]

セラシエ来訪とレゲエ音楽

1966年、ハイレ・セラシエ1世がジャマイカに来訪。ラスタファリアン達は熱狂的にジャーを歓迎した。ここでジャーは、「ジャマイカ社会を解放するまではエチオピアへの移住を控えるように」言う内容の私信を主なラスタ指導者に送った。これによって、「ザイオン(アフリカ)回帰よりバビロン(ジャマイカ)解放」という新しい考えが定着し、どこか世捨て人風で厭世的なラスタ達を、社会へ参加させるという思わぬ効果も現れた。

当時の音楽産業の流れの中では、ジャズやアメリカのR&Bをカバーした音楽(スカ、ロックステディ)が主流だったが、セラシエ来訪を契機にして、ラスタの思想やメッセージを伝える手段としての音楽、すなわちレゲエに変遷していく。ボブ・マーレィを始めとしたラスタのミュージシャンやシンガーが、さまざまなラスタのメッセージを音楽に乗せ、国民の多数に支持されるようになるのだ。特にボブ・マーレィは世界的にヒットし、そして持されたため、1975年にハイレ・セラシエ1世が死亡するという悲報を受けても、ラスタファリ運動のモチベーションは決して下がることはなかった。むしろ、"Jah Lives"(ジャーは生きている)と歌っていたのだ。少なくとも、1981年にボブ・マーリーが死亡するまでは、ラスタファリ運動は活発であった。

[編集]

ボブの死から今日まで

………。

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集]

ナイヤビンギ

ナイヤビンギ(Nyahbinghi)とは、ラスタファリアンの宗教的な集会、またはその集会で演奏される音楽のこと。ナヤビンギ、あるいは単にビンギとも言う。ナイヤビンギでは、円陣を組んで一晩中ガンジャを吸う、太鼓を叩いて歌う、話し合うなどする。ラスタファリアン同士の交流の場。

[編集]

主な作品

カウント・オジー &The Mystic Revelation "Grounation"(1973年)

Ras Micheal & the sons of Negas"Rastafari"(1975年)

[編集]

ラスタ・カラー

ラスタ・カラーは、エチオピアの国旗から取った緑、金色(黄色)、赤の3色のこと。ファッションや日用品など、ラスタファリアン達のあらゆる生活の場にこの色の組み合わせが頻繁に用いられる。汎アフリカ色としても知られる。

一方で、ラスタファリ運動の指導者マーカス・ガーベイが組織したUNIAでは赤、黒、緑の3色をシンボルとしており、これをラスタ・カラーと呼ぶという説もある。

エチオピア帝政時代の国旗

UNIAの旗

[編集]

髪型

ドレッドロックスレゲエの象徴としてファッション的にとらえられているドレッドヘアは、たとえ髪の毛であっても自らの身体に刃物を当てることを禁じた結果、絡まって房状になった髪型のこと。正確にはドレッドロックス(ドレッドdread=恐ろしい、locks=房状の)と呼ぶ。白人社会への反抗のシンボルでもある。しかし、現代においては必ずしもラスタ=ドレッドヘアというわけではない。

戒律は旧約聖書の中の記述に基づいている。

「頭髪の一部をそり上げたり、ひげの両端をそり落としたり、身を傷つけたりしてはならない」(レビ記21−5)

「その子の頭に剃刀をあててはならない。彼は、ペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろう」(士師記13−5)

[編集]

ガンジャ

自然回帰指向のラスタファリアニズムにとって、ガンジャは神聖な草である。もともとは呪術的な色の濃いアフリカ土着的な宗教主流だったころから、ガンジャは薬草として扱われてきた。ラスタ出現以降は、ガンジャの吸引はバビロン社会への反抗の手段という意味にもとれる。彼らは、ガンジャは精神をより穏やかなものにする、としている。

ガンジャはもともとはヒンディー語。イギリスの植民地であったジャマイカにインド人労働者が入植した際、大麻の種子が持ち込まれて普及した。これがジャマイカでもガンジャと呼ばれるようになった由来と言われている。

[編集]

食

ラスタファリアンはアイタルフードItal Foodと呼ばれる自然食を食べる。Italとは「自然な」「真の」という意味で使われる。基本的には菜食主義で、特に豚肉やエビなどの甲殻類、貝類などは旧約聖書にのっとって禁じられている。

厳密に言えば自然から採れるものを摂取しなければならないという教義のために、塩などのミネラル分を加えることも禁止されている。ただし、小型の魚は食べてもいいとされているし、人によってはチキンやヤギ肉は食べる人もいる。禁酒も戒律のひとつである。かわりに野菜スープやハーブティ、果物のジュースを飲む。

[編集]

言語

ラスタファリを信仰する人々は実際には母国語(ジャマイカにおいては英語)を主に使用するが、それ以外にアムハラ語を学ぶ。これはハイレ・セラシエ1世が使っていた言葉であり、信者が自らをエチオピア人であることを認識するために学習する。また、アムハラ語以外の言語はすべて植民地の言語であると考えている。そのため、ポジティブな信念を反映させるためにいくつかのネガティブな言語を変えたりして話している。

例としては以下の通り。

"me"や"you"、"we"といった人称代名詞を"I and I"と言い換える。

特にI(アイ)は重要な単語で、"Ras tafari"を"Rasta-far-I"(ラスタファーライ)、"Selassie"を"Selassi-I"(セラシアイ)と発音する。

"Ital"(アイタル)という言葉は、英語のVitalから派生した造語。"Irie"(アイリー)は、あいさつの時や肯定の時に使われる造語。

"understand" を "overstand"と言い換える。"under-"という部分を嫌ったため。

"dedication" は "livication"と言い換える。"dedi-"が"dead"(死)を連想させるため。

"oppression"(圧迫の意味)は、より権力者の力を強調するために"downpression"と言い換える。

"Zion"(ザイオン)は通常はシオンの意味だが、ラスタにとっては「天国」または「エチオピア」のことを意味する。

"Babylon"(バビロン)は、西洋の文明社会を意味する。

[編集]

記念日

1月7日 エチオピアン・クリスマス

ハイレ・セラシエ1世の誕生日

2月6日 ボブ・マーレィ誕生日

4月21日ごろ グラウンデーション

皇帝ジャマイカ訪問(1966年4月25日)を記念した日

8月1日 奴隷解放日

8月17日 マーカス・ガーベイ誕生日

11月2日 皇帝戴冠式

[編集]

主な指導者

マーカス・ガーベイ

レナード・ハウエル

プリンス・エドワード・エマニュエル

[編集]

日本におけるラスタファリズム

日本では単にサブカルチャーと捉えられることが多い。

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集]

その他の国におけるラスタファリズム

フランスでは各省庁が連携してのセクト(カルト)対策が行われているがそのフランスにおいてセクトであるとみなされている。ちなみにフランスのセクト選別は主に裁判記録や警察記録と無数の人権団体への被害報告などに基づいて行われた。

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集]

関連項目

ジャマイカ

レゲエ

ルーツロックレゲエ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索

この項目ではラスタファリズムについて説明しています。

ユーゴスラビアの航空機についてはラスタ (航空機)をご覧ください。

ラスタファリズムは、1930年代にジャマイカの労働者階級と農民を中心にして発生した宗教運動。ラスタファリ運動とも言う。

特定の教祖や開祖は居らず、聖書を聖典としてはいるが、教義は成文化されていない。基本的にはアフリカ回帰運動の要素を持ち、エチオピア帝国最後の皇帝、ハイレ・セラシエ1世を神であるジャーの化身、もしくはそれ自身だとする。名称はハイレ・セラシエの即位以前の名前ラス・タファリ・マッコウネン(アムハラ語で『タファリ・マッコウネン皇太子』の意)に由来する。

主義としてはアフリカ回帰主義(またはアフリカ中心主義)を奨励した。その指向は、ラスタの生活様式全般、例えば菜食主義やドレッドヘア、ガンジャを聖なるものとして見ることなどに現れている。 1970年代にレゲエ音楽や、とりわけジャマイカ生まれのシンガーソングライター、ボブ・マーレィによって全世界に波及する。現在でも世界に100万人のラスタファリアニズム運動の実践者がいると言われる。

なお、ジャマイカの国教はキリスト教(プロテスタント)であって、ラスタファリズムを信仰するのは全国民の5~10%前後である。

目次 [非表示]

1 呼称について

2 歴史

2.1 マーカス・ガーベイの「予言」

2.2 ハイレ・セラシエ即位

2.3 セラシエ来訪とレゲエ音楽

2.4 ボブの死から今日まで

3 ナイヤビンギ

3.1 主な作品

4 ラスタ・カラー

5 髪型

6 ガンジャ

7 食

8 言語

9 記念日

10 主な指導者

11 日本におけるラスタファリズム

12 その他の国におけるラスタファリズム

13 関連項目

[編集]

呼称について

英語ではRastafarianism(ラスタファリアニズム)だが、日本ではラスタファリズムと呼ばれるのが一般的である。

ラスタファリズムの実践者は「ラスタファリアン」だが、口語的には「ラスタマン」(女性なら「ラスタウーマン」)または「ラスタ」と呼ぶ。

ラスタファリアンは"I"という単語を強調する傾向があるため、「ラスタファーライ」(rasta-far-I)と発音される。また、頭にジャー(Jah)を付けて、「ジャー・ラスタファーライ」と言うのが一般的。

ラスタファリアンは、「イズム」(-ism)ではなく「暮らし方」(way of life)と考えるため、それを踏まえてラスタファリ運動(Rastafari movement)と表記される。

[編集]

歴史

[編集]

マーカス・ガーベイの「予言」

1910年代、ジャマイカ生まれのマーカス・ガーベイはアメリカ合衆国に渡り、世界黒人開発協会アフリカ社会連合(UNIA-ACL)を組織する。当時、カリブの黒人社会に根強く残っていたエチオピアニズム(近代になっても植民地化されなかったエチオピアを黒人の魂の故郷とする考え方)を拡大解釈し、黒人に対してアフリカに帰ることを奨励した。アメリカのみならず、カリブや南アメリカなどの多くの黒人の支持を得た。

カリスマ的な演説活動をするマーカス・ガーベイは、1927年に「アフリカを見よ。黒人の王が戴冠する時、解放の日は近い」という声明を発表する(これをラスタファリズムにおいては「予言」ととらえられている)。これがラスタファリズム出現へとつながっていく。

[編集]

ハイレ・セラシエ即位

1930年11月、エチオピアの皇帝にハイレ・セラシエ1世が即位する。マーカス・ガーベイの信奉者にとっては、まさに予言どおりの奇跡が起こったのだ。この「神の啓示」をきっかけにして、ジャマイカの首都、キングストンで初期ラスタファリ運動が始まる。イギリスによる植民地支配と度重なる自然災害で、多くの黒人は疲弊していたこともあり、救いを求める下層階級の人々を中心に信者が増えた。1934年、運動に危機を感じた政府当局は弾圧を始める。この、弾圧を逃れたラスタファリアンは山の奥地に逃げ込み、そこでコミューンを展開する。このコミューンでの共同生活によって、ラスタファリズムの信仰を確立した。

政府当局によるラスタファリアンの弾圧は断続的に続いたが、一方で、一般市民にも「ラスタファリズム」の存在が知られるようになる。1961年、ラスタファリアンであるラス・ブラウンが議員選挙に立候補し、政界に進出する。ここで初めて黒人知識層がラスタファリズムの「主義」の部分に注目するようになる。1962年、ジャマイカは英国から独立。しかし社会情勢は不安定のままで、ラスタファリアンのアフリカ回帰の渇望は募るばかりだった。

[編集]

セラシエ来訪とレゲエ音楽

1966年、ハイレ・セラシエ1世がジャマイカに来訪。ラスタファリアン達は熱狂的にジャーを歓迎した。ここでジャーは、「ジャマイカ社会を解放するまではエチオピアへの移住を控えるように」言う内容の私信を主なラスタ指導者に送った。これによって、「ザイオン(アフリカ)回帰よりバビロン(ジャマイカ)解放」という新しい考えが定着し、どこか世捨て人風で厭世的なラスタ達を、社会へ参加させるという思わぬ効果も現れた。

当時の音楽産業の流れの中では、ジャズやアメリカのR&Bをカバーした音楽(スカ、ロックステディ)が主流だったが、セラシエ来訪を契機にして、ラスタの思想やメッセージを伝える手段としての音楽、すなわちレゲエに変遷していく。ボブ・マーレィを始めとしたラスタのミュージシャンやシンガーが、さまざまなラスタのメッセージを音楽に乗せ、国民の多数に支持されるようになるのだ。特にボブ・マーレィは世界的にヒットし、そして持されたため、1975年にハイレ・セラシエ1世が死亡するという悲報を受けても、ラスタファリ運動のモチベーションは決して下がることはなかった。むしろ、"Jah Lives"(ジャーは生きている)と歌っていたのだ。少なくとも、1981年にボブ・マーリーが死亡するまでは、ラスタファリ運動は活発であった。

[編集]

ボブの死から今日まで

………。

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集]

ナイヤビンギ

ナイヤビンギ(Nyahbinghi)とは、ラスタファリアンの宗教的な集会、またはその集会で演奏される音楽のこと。ナヤビンギ、あるいは単にビンギとも言う。ナイヤビンギでは、円陣を組んで一晩中ガンジャを吸う、太鼓を叩いて歌う、話し合うなどする。ラスタファリアン同士の交流の場。

[編集]

主な作品

カウント・オジー &The Mystic Revelation "Grounation"(1973年)

Ras Micheal & the sons of Negas"Rastafari"(1975年)

[編集]

ラスタ・カラー

ラスタ・カラーは、エチオピアの国旗から取った緑、金色(黄色)、赤の3色のこと。ファッションや日用品など、ラスタファリアン達のあらゆる生活の場にこの色の組み合わせが頻繁に用いられる。汎アフリカ色としても知られる。

一方で、ラスタファリ運動の指導者マーカス・ガーベイが組織したUNIAでは赤、黒、緑の3色をシンボルとしており、これをラスタ・カラーと呼ぶという説もある。

エチオピア帝政時代の国旗

UNIAの旗

[編集]

髪型

ドレッドロックスレゲエの象徴としてファッション的にとらえられているドレッドヘアは、たとえ髪の毛であっても自らの身体に刃物を当てることを禁じた結果、絡まって房状になった髪型のこと。正確にはドレッドロックス(ドレッドdread=恐ろしい、locks=房状の)と呼ぶ。白人社会への反抗のシンボルでもある。しかし、現代においては必ずしもラスタ=ドレッドヘアというわけではない。

戒律は旧約聖書の中の記述に基づいている。

「頭髪の一部をそり上げたり、ひげの両端をそり落としたり、身を傷つけたりしてはならない」(レビ記21−5)

「その子の頭に剃刀をあててはならない。彼は、ペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろう」(士師記13−5)

[編集]

ガンジャ

自然回帰指向のラスタファリアニズムにとって、ガンジャは神聖な草である。もともとは呪術的な色の濃いアフリカ土着的な宗教主流だったころから、ガンジャは薬草として扱われてきた。ラスタ出現以降は、ガンジャの吸引はバビロン社会への反抗の手段という意味にもとれる。彼らは、ガンジャは精神をより穏やかなものにする、としている。

ガンジャはもともとはヒンディー語。イギリスの植民地であったジャマイカにインド人労働者が入植した際、大麻の種子が持ち込まれて普及した。これがジャマイカでもガンジャと呼ばれるようになった由来と言われている。

[編集]

食

ラスタファリアンはアイタルフードItal Foodと呼ばれる自然食を食べる。Italとは「自然な」「真の」という意味で使われる。基本的には菜食主義で、特に豚肉やエビなどの甲殻類、貝類などは旧約聖書にのっとって禁じられている。

厳密に言えば自然から採れるものを摂取しなければならないという教義のために、塩などのミネラル分を加えることも禁止されている。ただし、小型の魚は食べてもいいとされているし、人によってはチキンやヤギ肉は食べる人もいる。禁酒も戒律のひとつである。かわりに野菜スープやハーブティ、果物のジュースを飲む。

[編集]

言語

ラスタファリを信仰する人々は実際には母国語(ジャマイカにおいては英語)を主に使用するが、それ以外にアムハラ語を学ぶ。これはハイレ・セラシエ1世が使っていた言葉であり、信者が自らをエチオピア人であることを認識するために学習する。また、アムハラ語以外の言語はすべて植民地の言語であると考えている。そのため、ポジティブな信念を反映させるためにいくつかのネガティブな言語を変えたりして話している。

例としては以下の通り。

"me"や"you"、"we"といった人称代名詞を"I and I"と言い換える。

特にI(アイ)は重要な単語で、"Ras tafari"を"Rasta-far-I"(ラスタファーライ)、"Selassie"を"Selassi-I"(セラシアイ)と発音する。

"Ital"(アイタル)という言葉は、英語のVitalから派生した造語。"Irie"(アイリー)は、あいさつの時や肯定の時に使われる造語。

"understand" を "overstand"と言い換える。"under-"という部分を嫌ったため。

"dedication" は "livication"と言い換える。"dedi-"が"dead"(死)を連想させるため。

"oppression"(圧迫の意味)は、より権力者の力を強調するために"downpression"と言い換える。

"Zion"(ザイオン)は通常はシオンの意味だが、ラスタにとっては「天国」または「エチオピア」のことを意味する。

"Babylon"(バビロン)は、西洋の文明社会を意味する。

[編集]

記念日

1月7日 エチオピアン・クリスマス

ハイレ・セラシエ1世の誕生日

2月6日 ボブ・マーレィ誕生日

4月21日ごろ グラウンデーション

皇帝ジャマイカ訪問(1966年4月25日)を記念した日

8月1日 奴隷解放日

8月17日 マーカス・ガーベイ誕生日

11月2日 皇帝戴冠式

[編集]

主な指導者

マーカス・ガーベイ

レナード・ハウエル

プリンス・エドワード・エマニュエル

[編集]

日本におけるラスタファリズム

日本では単にサブカルチャーと捉えられることが多い。

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集]

その他の国におけるラスタファリズム

フランスでは各省庁が連携してのセクト(カルト)対策が行われているがそのフランスにおいてセクトであるとみなされている。ちなみにフランスのセクト選別は主に裁判記録や警察記録と無数の人権団体への被害報告などに基づいて行われた。

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集]

関連項目

ジャマイカ

レゲエ

ルーツロックレゲエ

|

|

|

|

|

|

|

|

JAH RASTAFARI 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-