林和彦訳(柏書房) 1997,2006

Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln

"The Holy Blood and The Holy Grail -The Hidden Lineage of Jesus-" 1982,1996

私(コミュニティの管理人クール)の註は<>内で記す事にします。

謝辞 p.11

序文 p.13

1996年版の序文 p.17

第1部 謎・第1章 謎の村 p.36

レンヌ=ル=シャトーとベランジェ・ソニエール p.38

財宝の可能性 p.50

陰謀 p.56

第1部 謎・第2章 カタリ派と大異端 p.61

アルビ十字軍 p.62

モンセギュールの包囲 p.69

カタリ派の財宝 p.72

カタリ派の謎 p.76

第1部 謎・第3章 戦闘修道僧 p.79

テンプル騎士団--通説 p.80

テンプル騎士団の謎 p.97

テンプル騎士団の隠された側面 p.105

第1部 謎・第4章 秘密文書 p.115

第2部 秘密結社・第5章 舞台裏の騎士団 p.130

テンプル騎士団創設の謎 p.137

ルイ7世とプリウレ・ド・シオン団 p.142

ジゾールで「楡を切る」p.143

オムルス p.145

オルレアンのプリウレ・ド・シオン団 p.149

テンプル騎士団の「頭」 p.150

テンプル騎士団の総長 p.151

p.154 「このような一覧表をきわめて慎重な研究者が編纂したのならば、その仕事はまさに記念碑的な業績と言うべきだろう。」

<私は「真相を知っている人からの情報」というよりも「記念碑的な業績」の方だと思う。>

第2部 秘密結社・第6章 総長と地下水脈 p.155

ルネ・ダンジュー p.161

ルネ・ダンジューとアルカディアの主題 p.163

薔薇十字団の宣言書 p.167

スチュアート王朝 p.172

シャルル・ノディエとその仲間 p.179

ドビュッシーと薔薇十字団 p.183

p.183 註105 ミケランジェロの兄弟の子孫ブオナローティはユゴーやノディエと共通の友人も多く、ノディエの所属した結社と同じフィラデルフィーという秘密結社をはじめ、たくさんの秘密結社を作っている。

ジャン・コクトー p.187

ふたりのヨハネス23世 p.189

第2部 秘密結社・第7章 何世紀にもわたる陰謀 p.192

フランスのプリウレ・ド・シオン団 p.194

ギーズ公とロレーヌ公 p.196

p.198 註116 二重の横木のある十字架がロレーヌと結び付けられるようになったのはルネ・ダンジューから。

p.199 ロレーヌ家オルレアン公の工作員ノストラダムス

フランス王位への挑戦 p.200

p.201 子の生まれないルイ13世の後にロレーヌ公の姉妹と結婚していた義兄弟・ガストン・ドルレアンを王位につけようとするシオン団。

それを阻止したリシュリュー枢機卿か子分のマザランがルイ14世の本当の父?

民衆蜂起ではじまったフロンドの乱もガストン・ドルレアンをはじめとする貴族たちが首謀者で、フロンド党の本拠地は古代アルデンヌの町ストネイだった。

サン=サクレマン修道会 p.202

p.203〜205 サン=サクレマン修道会は極めてよく組織された秘密結社で、

1627〜1629年にガストン・ドルレアンの知人の貴族が創設したと言われる。

この修道会の政策を決めていた人物の名前は、用心深く隠されて今日でも分からない。

この組織と確実に関係の分かっている人物の名前は、階級で言えば中間よりも下の人々で、

上の指示を仰いで働くいわば「表向きの人物」である。

その中にはロングヴィル公妃の兄弟や、ルイ14世の財務長官の兄弟シャルル・フーケ、

さらに半世紀後に騎士ラムジーを通じてフリー・メイソンに大きな影響力を与えた哲学者フェネロンの叔父も含まれている。

この修道会と関係する有名人で最も謎の人物は聖ヴァンサン・ド・ポール、

(レンヌ=ル=シャトーから数マイルの町アレの司教)ニコラ・パヴィヨン、

そして(聖シュルピス学院の創設者の)ジャン=ジャック・オリエらである。

普通、聖シュルピス教会がこの修道会の「活動拠点」と考えられている。

組織や活動はテンプル騎士団のものが反映しており、これらは後のフリー・メイソンの予兆ともなっている。

聖シュルピス教会を拠点として各地に極めて複雑に入り組んだ支部や分会を構築していた。

支部会員たちは指導者の正体すら知らず、自分たちの意にそぐわない目的のために働かされている事もしばしばであった。

本部のパリを経ないで互いに接触する事は禁じられていたので、極めて集権化された組織を保っていた。

<多くの「会社」や自民党の考える新しい文科省も中央が地方に指示を出し現場から事実情報の反映をさせない。

実際の目的が建前と違うからである。

互いに情報の刷り合わせをさせない場合、それぞれに矛盾した言い訳を聞かせている可能性も高い。>

そしてパリでさえ、この結社に忠実な人々は組織の構成を知らなかった。

つまり、この修道会は心臓を見る事ができない多くの頭を持つ組織であった。

今日でも、その心臓の鼓動が極めて重要な秘密と同期していたという事しか分からない。

表向きの活動は、戦争で荒廃したロレーヌなどの地域に、秘儀に通じていない新入会員を慈善事業に差し向ける事だった。

<創○学会や統一教会と同じ。>

真の存在理由は2つあり、諜報活動によって情報を収集する事、

もう一つは王位に直結する要職などに浸透する事である。

<派遣会社や人事などに創○学会員が配置され、デマを流したり嘘を教え込んだりして都合の悪い人物を抹殺したり、

学会員などの都合のよい人物を昇進させたりする工作は実際に行われている。創○学会系の会社では特に露骨である。>

この修道会は目的に沿って目覚しい成果を上げたらしい。

例えば、聖ヴァンサン・ド・ポールはルイ13世の聴罪司祭になっている。

17世紀中頃には貴族体制や「高等法院」、司法と警察を通じて権力を振りかざし、様々な場面で王に挑戦するまでになっていた。

この修道会は薔薇十字団に対する恐怖が依然覚めやらない時に創設された。

しかし薔薇十字団の存在の痕跡は、特にカトリック国フランスでは全く見出せなかった。

薔薇十字団がフランスに存在して実際に利益があったとすれば、格好の表看板は、薔薇十字団の排斥に熱心な団体だろう。

<北朝鮮=統一教会と一体の自民党・公明党・創○学会がまさにそれである。右翼は朝鮮系である。

そしてそれを批判すると「自分たちを批判する奴は北朝鮮の手先に決まってる!」「中国人に決まってる!」と大騒ぎする。>

バルベリー城 p.207

二コラ・フーケ p.208

p.207 プランタール村の城をマザランが破壊した?

ニコラ・プッサン p.211

ロッシリン聖堂とシュグボロー・ホール p.214

教皇の手紙 p.217

シオンの岩 p.218

カトリック近代主義者運動 p.220

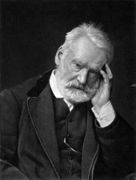

p.221 ヴィクトール・ユゴー、ノディエの弟子ピトワ、ジュール・ミシュレ、エマニュエル・レイ男爵などの委員会がフランス史に関する文書を出版する計画。

これらの著作にプリウレ・ド・シオン団に関する特許状の原本が印刷された。科学的な歴史研究で、ローマ・カトリックには脅威になっていった。

シオンの議定書 p.223

p.226 ヴィクトール・ユゴーは薔薇十字団員で<と断言してあるが総長解説では「らしい」となっている>ナポレオン3世を風刺したモーリス・ジョリーの友人だった

ヒエロン谷の黄金団 p.229

第2部 秘密結社・第8章 今日の秘密結社 p.235

アラン・ポエール p.239

失われた王 p.240

パリ国立図書館の奇妙な小冊子 p.242

カトリック伝統主義者 p.246

1981年の総会とコクトーの定款 p.250

プランタール・ド・サン=クレール p.257

プリウレ・ド・シオン団の政策 p.265

第2部 秘密結社・第9章 長髪王 p.273

伝説とメロヴィング家 p.274

P.274 メロヴィング家は前体制の簒奪や廃位、根絶をともなっておらず、ずっと以前からフランク族の王だったらしい。

メロヴィクはフランス語の「母<メール>」や、フランス語・ラテン語の「海<メール>」を思わせる語である。

古典的な神話に出てくるような半超自然的な人物である。

クロディオ王によって妊娠していたメロヴィクの母が海水浴に出かけた時、

水の中で海の向こうからやってきた「キノタウロスに似た海神獣」に誘惑され、犯されたという。

メロヴィクが生まれると、フランク人の支配者と謎の水棲生物の二つの血が混じりあって流れていたと言われる。

これは具体的な史実を隠すための寓話的な象徴と思われ、何らかの婚姻関係、母方の家柄、王朝間の混じり合い、

混入したものが「海を越えてきた」事などを表していると想像できる。

彼らの肩骨か心臓の上辺りには赤十字の形のあざがあって他の人と明確に区別できたと言うが、

これはテンプル騎士団の紋章を思わせる。

また、メロヴィング家の君主の頭蓋骨の頂上には、儀礼的な切れ目や穴が発見されている。

このような切れ目は初期チベット仏教徒の高僧の頭蓋骨にも見られ、

死に際して霊魂が抜け出して神と直接接触するためのものである。

これがメロヴィング家の習慣に剃髪が残る理由と想像される。メロヴィング家の象徴の中で最も重要なのは蜂で、

ナポレオンは1804年に皇帝になった時、特別な蜂をつけた戴冠衣を作っている。

アルカディアの熊 p.278

p.278 メロヴィング家はモーゼよりノアの末裔と言い、古代トロイ直系の子孫とも言い張っていた。

トロイはアルカディアから来た植民が創設した都市で、トロイ包囲の分遣隊にもアルカディア人が駆り出された。

アルカディアの地名は「熊の人々」を意味する「アルカデス」に由来し、熊が神聖なトーテムで、

人々は大熊座となった妖精カリストーの息子・土地の保護神アルカスの子孫と称した。

メロヴィング家の出自であるシカンブリ族フランク人に、

熊は故郷アルデンヌの保護神アルデュイナ(アルテミスのゴール人版)と見なされ、崇拝されていた。

ウェールズ語の熊は「アース(arth)」で、アーサー(arthur)王の名前の語源である。

彼らはドナウ川からライン川をさかのぼって西ドイツに定着したらしい。

シカンブリ人のゴール侵入 p.280

p.280 5世紀のフン族の侵入に伴い、シカンブリ人はライン川を渡ってゴールに集団移動し、アルデンヌ近郊(現在のベルギーと北フランス)に定着した。

1世紀後、この地域はアウストラシア王国と呼ばれ、中心は現在のロレーヌだった。

彼らの移動は野蛮人の侵入ではなく、彼らはローマ人の行政や習慣に精通し、中にはローマ帝国軍の高級官僚や執政官になったもさえいた。

メロヴィクと子孫 p.282

p.283 メロヴィング支配下のフランク人は暴力的な事もあったが、ヴァイキング、ヴァンダル人、西ゴート人、フン族のように好戦的なものではなかった。

主な生業は農業と商業で、地中海などの海運業には極めて熱心だった。

サトン・フーの宝物船が証明しているように、工芸技術は実に驚くべき水準にあった。

発見された貨幣のほとんどに両方の長さが等しい十字架が刻印されており、これはエルサレムのフランク王国の十字軍のと同じである。

数多くの点でビザンティンの「高度文化」と比肩しうる文化を持ち、一般の人々の読み書きさえも奨励されていた。

6世紀のキリペリクなどは聖職者たちとの議論で完全に格上で、洗練された知性を持ち、才能にかなりの自信を持つ技巧的な詩人であった。

王家の血 p.284

クロヴィスと教会の協定 p.286

p.286 384〜399年にローマ司教は教皇と自称し始めたが、普通の司教と全く同じ立場であった。

5世紀を通じて存在の危機にあったローマ教会は、496年、油断ならない立場にいた。

一方クロヴィスは486年までに多数の近隣王国や君主国を併合し、10年以内にヨーロッパ最強の君主になるのは明らかだった。

496年、クロヴィスと聖レミギウスの間に秘密会合が何度も持たれ、協定が成立した。

ローマ教会はコンスタンティノープルのギリシャ正教に匹敵する地位を獲得し、

クロヴィスには「神聖ローマ帝国の新皇帝」となった。

これは戴冠式ではなく洗礼であり、旧約聖書で神とダビデが結んだ契約と似ていた。

フランク王国は現在のフランスとドイツのほとんどを含む領域に拡張し、

最も重要な敵対者・西ゴート族はトゥールーズからカルカソンヌと後退、

さらに後退して最後に残る砦としてラゼ(現在のレンヌ=ル=シャトー)を首都に定めていた。

『聖レミギウスの生涯』と名づけられた物語集に、クロヴィスの改宗と洗礼の詳しい内容や、通常とは異なる点について

記録されていたが、2世紀半後には断片的なページを除いて消えうせてしまった。意図的に抹殺されたと思われるふしがあるが、

残存する断片からその重要性を読み取る事ができる。

ダゴベルト2世 p.289

p.289 末期のメロヴィング朝では誘拐や暗殺が日常茶飯事となり、「宮宰」が権力を蓄え、若年で位に推された王たちは

助言者たちの言うなりに操られたが、ダゴベルト2世はそうではなかった。

彼は651年に生まれ、656年、父が亡くなると宮宰グリモアルドに誘拐され、

ポワティエの司教に預けられたが、司教は5歳の王子を殺さずにアイルランドに永久追放とした。

ダブリンに近いスレーンの修道院で成人し、附属学校で教育を受け、3人のノーサンブリアの王子と知り合い、

タラの高王の宮殿に出入りするようになり、666年、15歳でケルト族の王女マチルドと結婚、

ノーサンブリア王国に移った。ヨーク司教のウィルフリッドは彼と親交を深めた。将来ローマ教会の片腕になるかも知れないと考えていたのであろう。

670年、マチルドが3番目の娘を産んで亡くなると、671年、司教の見つけた新しい相手、西ゴート族の王の姪ジゼル・ド・ラゼと結婚。

この結婚の祝宴は後にソニエールの教会が立てられた場所にあった聖マドレーヌ教会で開かれた。

<ここまでは義経と鞍馬寺、奥州藤原氏、後白河法皇などを思わせる。>

676年、ようやく男子ジギベルト4世が誕生した時、25歳のダゴベルトはようやく王になっていた。

歴史に残っていないスイスのシオン司教・聖アマタも何らかの支援をしたらしい。

<妻の実家やヨーク司教に助けられた彼は源頼朝のようでもある。>

彼はレンヌ=ル=シャトーにかなりの量の財宝を集めたらしい。

彼はほとんどのメロヴィング家の支配者と同じように少なくとも2つの首都を設けていた。

<熊野の本宮、那智、新宮の3都制などを思わせる。>

最も重要なものはアルデンヌの縁のストネイである。その王宮近くには昔から神聖と見られて来たウーヴルの森が深く広がっていた。

彼はローマ教会の右腕とは成らず、西ゴート族が密かに傾倒していたアリウス派の傾向を取り入れ、ローマ教会の力が浸透するのを妨げた。

679年12月23日、ウーヴルの森へ儀式的な?狩りに出かけた28歳のダゴベルトが小川の脇の木の根元で眠っていると、

中ピピン肥満王に命令された下僕がダゴベルトの目を槍で突き刺し、ストネイの居城に残った王族も抹殺しようとした。

<北条氏による源氏の滅亡、あるいは天智天皇による聖徳太子・蘇我氏・山背大兄皇子暗殺の如し。*教科書では違いますが>

ダゴベルトの遺体はストネイの聖レミギウス王立聖堂に埋葬された。ヴァイキングの攻撃に備えて保管されたとも言う。

死後2世紀も経った872年、教皇ではなく大司教会議によってダゴベルトは列聖され、別の教会に移され、

その教会は聖ダゴベルト教会とされた。1159年からは教皇が列聖の権利を独占したが、この時はまだそうではなかった。

<これは日本書紀編纂時に聖徳太子が列聖されたようなもの。>

フランス革命の最中、聖ダゴベルトの遺物はモンス修道院の所有になっている儀式的な切り込みの入れられた頭蓋骨を除いて紛失したが、

19世紀中期、「聖ダゴベルトの殉教文」という21行の詩がオルヴァルの修道院で見つかった。

この詩は中世にさかのぼるものと信じられており、もっと以前のものかも知れない。

カロリング家による王位の簒奪 p.295

p.295 中ピピン肥満王の子・カール・マルテルは732年、ムーア人<北アフリカ、スペインのイスラム教徒。主にアマーズィーグ(ベルベル人)を差す>のフランス侵入をポワティエの戦いで阻止した。

<ベルベル人http://

しかし彼は決して王位につこうとはしなかった。

<中大兄皇子が長らく天智天皇にならなかったのと同様。あるいは北条氏が執権であり続けたのと同様。>

後継者も、わざわざメロヴィング家の王女と結婚する事で自分の系統を確実なものにした。

751年、ローマ教会は2世紀半前のクロヴィスとの協定を無視してカール・マルテルの子・小ピピン短躯王をフランク人の王に指名した。

ピピンはキルデリク3世を廃位して修道院に閉じ込め、さらに「魔法の力」を奪って屈辱を与えるために髪を切り落とした。

754年、教皇庁が捏造した「コンスタンティヌス帝の寄進」という文書が都合よく現われた。

塗油の儀式は儀礼的な追認であったのに、これ以降は血統よりも優先する権力、言わば血を聖化する魔術であるかのようになった。

ダゴベルト2世の歴史からの抹殺 p.300

p.302 中世のある時期、聖王ダゴベルト2世の存在を否定するための歴史上の大掛かりな抹殺が企てられたらしい。

彼は1646年以前に編纂されたフランスの支配者の系図から外されており、明らかな矛盾にも関わらずダゴベルト1世からダゴベルト3世に飛んでいる。

1655年になってはじめて、一般に認められたフランス王の一覧表に聖王ダゴベルト2世が書き入れられた。

このような作為を考えれば、子のジギベルト4世の運命について今日に伝わっていないのも不思議な事ではない。

「プリウレ文書」によれば、父の妹に助け出され、母方の西ゴートの地に密かに移された。

彼は681年にラングドックに着き、すぐに母方の叔父の爵位であるラゼ公とレーデ伯を引き継いだ。

彼は姓か通称として、メロヴィング葡萄(血統)の「燃えるように花咲く枝」という意味で「レジェトン・アルデン」という呼称から

「プラン・タルド(後のプランタール)」という名前を用いたと言われる。

886年、この家系からベルナール・プランタヴェルが登場し、その息子が最初のアキテーヌ公となった。

<これはまるで、義経がモンゴルに渡ってチンギス・ハンになったという奇説のようでもある。>

ラゼ伯、ギョーム・ド・ジェローン王子 p.303

p.303 742年までに、独立した自治国家が南フランスに現われた。ローマ教会は自分の領土の一部が没収されたので認めていなかったが、

カロリング家やイスラム界には正式に認知されていた。

759〜768年の間、ラゼやレンヌ=ル=シャトーを含むこの国の支配者は自分が王であると宣言した。

現在のほとんどの学者は、彼をメロヴィング家の子孫と考えている。

現存する多くの話にこの王はテオドリックかティエリーという名前で登場する。

790年にはテオドリックの子ギョーム・ド・ジェローンはラゼ伯の爵位を掲げていた。

ギョームはシャルルマーニュ<カール大帝>の重要な指揮官としてムーア人と戦い、親密な関係にあり、

ギョームの妹とシャルルマーニュの息子は結婚していた。シャルルマーニュの戴冠から間もない803年、

ギョームはバルセロナを征服して自領を倍化させ、感謝したシャルルマーニュはギョームの主権を恒久的なものと認めた。

この認可を与えた特許状は破棄されたか無くなってしまったが、証拠は山のようにあるとか。

886年、この家系のベルナール・プランタヴェルがアキテーヌ公となった。

ウルサス王子 p.306

p.306 「プリウレ文書」によれば、ジギベルト4世の孫のジギベルト6世はウルサス(ラテン語で熊)王子という名で知られ

877〜879年に正式に王となり、フランスのルイ2世に対し反乱を企てたという。

881年、ポワティエ近郊の戦いで破れ、ブルターニュで亡くなったという。

子孫はブルターニュの侯爵家と婚姻関係を結んだらしい。

後年、アセルスタン王の時代にアランを含む家系とブルターニュ公もイギリスに逃れ、よく分からない「建築の芸」を行ったと言われる。

フリー・メイソンの記録によれば、イギリスのフリー・メイソンの発生はアセルスタン王の時代と分かっている。

聖杯家 p.307

p.308 一般に人気のあった中世の神話はローエングリン、つまり白鳥の騎士であった。

太陽の仲間を意味するへリアとも呼ばれたローエングリンは、助けを求める公妃に応じ、迫害する敵を倒し、結婚した。

彼は結婚式に際し、自分の素性や出身地を尋ねてはならない、と厳しい警告を発していた。

公妃は数年間は従っていたが、競争相手の口汚い当てこすりに好奇心が負け、禁断の質問を発した。

これによってローエングリンは離れなければならなくなり、白鳥を集めたボートに乗って消え去っていった。

公妃に残された子供は、多くの説によれば、ゴドフロワ・ド・ブイヨンの父か祖父に当たると言われる。

公妃はブイヨン公妃ともブラバン公妃とも言われる。

「プリウレ文書」によると、ゴドフロワ6世(・ド・ブイヨン)の曽祖父はユーグ・ド・プランタールである。

とらえどころのない謎 p.310

第2部 秘密結社・第10章 追放された一族 p.312

p.312 「プリウレ文書」の中でも重要な『秘密文書』は、申命記23章を引用してベニヤミンをモーゼに最も祝福された者とし、

ヨシュア記18章を引用してエルサレムを含む14の町と属する村をベニヤミン族の嗣業の地としている。

士師記の20章と21章を引用しているが、これによると、レビ族の人がベニヤミン族の土地を旅した時、

女奴隷がベリアル(イシュタル、アシュタルテ)を崇拝する輩に強姦されたため、

12部族の代表を集め協議しベニヤミン族の人々に犯人を差し出すように命じたが、

ベニヤミン族は武器を取って「ベリアルの息子たち」を守ろうとした。

戦争の最中、自分の娘をベニヤミン族にやる11部族の男には呪いがかけられた。戦後、自分たちの発した呪いを後悔したが遅かった。

イスラエルの長老たちは「生き残った者に妻を与えるにはどうすればいいだろう。ベニヤミンの女は絶えてしまった」と言った。

長老たちは、戦争で中立だったベテルの町シロでもうすぐ祭りが開かれるので、踊っている女たちを襲って妻にしとうと考えた。

<バールはシュメール語のバ・バル即ち輝く神という意味で日神ウツを指すと言う学者もいます。>

この後、サムエル記(上)ではベニヤミン族からイスラエル最初の王サウルが出ているが、『秘密文書』によれば、

戦後、多くのベニヤミン族の人々が追放されたらしい。彼らの追放先はギリシャ中部のペロポネソス半島、アルカディアと言われている。

そこでアルカディアの王族と結ばれたらしく、さらにキリスト教の時代になるとドナウ川、ライン川をさかのぼり、

チュートン族と婚姻関係を結びながらフランク人となった。

エルサレムがベニヤミン族の既得権とすれば、第1回十字軍に乗り出した有力な西洋の王侯の中で

ゴドフロワ・ド・ブイヨンだけが資産を処分し戻るつもりがなかった点が重要になってくる。

p.317 プルースト、ジャン・ドルメッスン、ロジェ・ピレフィッテの小説『喝采』などは、

フランスの王侯貴族とユダヤ人のつながりを示している。

p.317 ベニヤミン族はフェニキア人の住む西方の海岸沿いの土地に逃げる他なかった。

フェニキア人は大人数を輸送できる船を持っていたし、アシュタルテを信仰していたので協力したのは明らかだろう。

ギリシャ神話におけるベラ王の息子の伝説によれば、ダナオスという人物がベラ王の娘と共に船でギリシャに着いた。

娘は母神を崇拝する宗派に入会し、これがアルカディア宗派として定着したらしい。

ロバート・グレイブスはベラ王をバール神、おそらく旧約聖書のベリアルに由来するベル神とし、

ダナオスの神話をパレスチナからペロポネソスに移住民が来た話としている。

またベニヤミン族にはベラという1氏族もある。

p.318 母神を崇拝する一派は、ギリシャのどの土地よりもアルカディアで繁栄を謳歌して長く生き延びた。

これは初めデメテル崇拝、次にディアーナ(アルテミス、アルデュイナ)崇拝となった。

アルカディアの軍事国家スパルタの成人は、メロヴィング家の人々と同じく髪に魔術的な重要性があると考えて長く伸ばしていた。

また、聖書外典のマカバイ記2では、あるユダヤ人が「先祖を同じくするよしみで保護を求め、ラケダイモンの地に向かい」とある。

マカバイ記1ではさらに明確に「スパルタ人とユダヤ人に関する文書を通じ、両者が兄弟であり、アブラハムの血筋である事が確認された」と書かれている。

p.320 紀元前9世紀、ツロのフェニキア王はイスラエル王やユダヤ王と婚姻関係を結んでいた。

フェニキア人は紀元前700〜600年にかけてフランス海岸沿いだけでなく、

カルカソンヌやトゥールーズなどの内陸地方にも住み着いていたので、見つかる工芸品にセム系の特徴が見られるのは驚くに値しない。

紀元70年のエルサレム略奪と神殿崩壊にともなって大量のユダヤ人が脱出した。

ポンペイからユダヤ人の共同体が発見されたのはこのためである。

紀元前106〜48年にローマにユダヤ人の植民地ができて、ほどなくしてケルンにもできた。

ローマ軍に属して征服に同行したユダヤ人奴隷の一隊もあったらしく、最終的に自分を買い戻すなどして自由になり共同体を作った。

古代メロヴィング家発祥の地では明らかにセム系と分かる地名がある。

ウーヴルの森の端にはバーロン、ストネイとオルヴァルの間にはアヴィオスがあり、

ロレーヌ地方のシオンの山には、セムの山と呼ばれた霊感の丘がある。

第3部 血筋・第11章 聖杯 p.324

聖杯伝説 p.326

p.327 ドイツの国家社会主義のある一団が、

聖杯が現実に存在するものと信じて第2次世界大戦中に南フランスで発掘を試みたという多くの確実な証拠がある。

聖杯として知られる謎の物品は最後の晩餐に用いられた後、アリマタヤのヨセフがイエスの地を受けたコップと言われていた。

ある伝説ではヨセフがイギリスのグラストンベリーに、

また4世紀にさかのぼる別の話ではマグダラがフランスのマルセイユに持ってきたといわれている。

p.327 多くの学者たちによれば最初の生粋の聖杯物語の起源は、エルサレムが陥落してテンプル騎士団とプリウレ・ド・シオン団が決裂したと言われる

1188年頃の12世紀後半にさかのぼるとされる『ペルスヴァル〜聖杯の物語〜』で、その作者であるクレティアン・ド・トロワは

フランドル伯フィリップ・ダルサスに話を聞き、彼の求めに応じて作ったという。

しかし最近の専門家は、後の聖杯物語全てがクレティアンから派生したわけではなく、どう見てもその前に原型があったと考えている。

p.329 1190年〜1199年に『聖杯の由来の物語』を書いたロベール・ド・ボロンの詩では、

聖杯のキリスト教的な性質は彼に開示された秘密の「偉大な本」に関係するとほのめかされている。

p.331 1190年〜1212年に書かれた匿名の『ペルレスヴォー』は、テンプル騎士が書いたと推測される。

冒険恋愛小説を書くのに相応しくない修道会か軍隊に入っていたと思われるし、

武器、装備、戦術、戦略、兵器と人体への影響、負傷者の描写など異常なほど詳しい。

チュートン騎士団では匿名の詩人を雇っていた先例もあるらしい。

さらに当時としては驚くほど呪術や魔術に詳しく、錬金術の描写も豊富である。

子供たちを焼いて食べたという記述もあるが、これはテンプル騎士たちが告発された罪と同じである。

<フェニキアのバール崇拝のカルト儀式と同じである。>

ヴォルフラム・フォン・エシェンバッハの物語 p.334

p.334 聖杯物語の中で芸術的に最も優れていて最も有名なのは『パルツィヴァール』で、作者のバイエルン出身騎士

ヴォルフラム・フォン・エシェンバッハは、クレティアンの聖杯物語は間違っているが自分のは特別の情報に基づいた正確なものと述べている。

彼はこの情報をフレゲニタスという人物から入手したキオート・ド・プロヴァンスから聞いたと後に述べている。

キオート・ド・プロヴァンスとは間違いなくキヨ・ド・プロヴァンの事で、テンプル騎士を代表して神殿を讃え、ローマ教会を風刺していた。

『パルツィヴァール』では聖杯の警護者と家族はテンプル騎士である。

聖杯とはヴォルフラムによれば一種の石である。この石の力によってフェニックスは燃えて灰になり、灰によって復活する。

不死鳥が復活したイエスを意味するのであれば、石は教会を建てた岩を意味しそうだ。

イエスは自分の事を「家を建てる者の捨てた隅の親石」つまり神殿の親石であるシオンの岩と明言している。

聖杯とカバラ主義 p.346

言葉遊び p.348

p.348 聖杯(Sangraal)は(Sang Raal)、現代の綴りに直すと王家の血(Sang Royal)の言葉遊びではないか。

失われた王と聖杯 p.349

p.350 『ニーベルンゲンの歌』に登場するジーグムント、ジークフリート、ブリュンヒルト、クリームヒルトなどは、

明らかにメロヴィング家の名前であり、ニーベルンゲンはメロヴィング時代のドイツ人家系の実在人物である。

1215年〜1230年に作られた『聖杯の探求』では、物語はイエスの復活から454年後に起きたとされており、

イエスの死と復活が紀元33年とすると物語は487年に起きた事になり、メロヴィング家の最初の絶頂期で、クロヴィスの洗礼の9年前になる。

p.351 聖杯物語のアーサーは本当は「熊」の別名の「ウルサス」かも知れない。

聖杯物語はメロヴィングの時代に設定されている一方、ロベール・ド・ボロンの詩では

ガラハッドはアリマタヤのヨセフの息子とされ、『聖杯の探求』ではイエスと同様にダビデ家の若枝と呼んでいる。

ガラハッドの名の由来もイエスの謎の行き先ギレアデに由来すると考える学者もいる。

マグダラがフランスに持ってきた聖杯(Sangraal)ないし王家の血(Sang Raal)とは何か?

統合の必要性 p.352

p.353 先入観にとらわれない学際的な研究の必要性

仮説 p.356

p.356 ナザレ教徒のユダヤ王イエスとベニヤミン族のマグダラ(またはベタニア)のマリアの結婚の可能性

第3部 血筋・第12章 統治しない祭司王 p.359

p.362 紀元367年、アレクサンドリアのアタナシウス司教が新約聖書に含めるべき作品集を編纂し、

393年のヒッポ公会議と397年のカルタゴ公会議で批准され、その他は無造作に省かれてしまった。

さらに現存する福音書は大胆な編集や削除・変更を受けている。

1958年、コロンビア大学のモートン・スミス教授はマルコ福音書の失われた断片を含む手紙をエルサレム近郊の修道院で発見した。

アレクサンドリアのクレメンス司教によって強要ではないにしても削除するよう弟子テオドロスに示唆する手紙だった。

イエス時代のパレスチナ p.367

p.368 パリサイ派は多くの改革を導入した進歩的なグループで、消極的ではあってもローマに頑強に反発していた。

エッセネ派は厳格な秘儀志向の強い党派だった。さらにサムソンが一員だったナジル人も存続していた。

ナザレの人イエスはナザレ教徒イエスの誤訳である。

メシアは単に油を注がれた者つまり王を意味した。

福音書の歴史 p.370

イエスの結婚 p.373

p.375 イエスはしばしばラビ(教師)と呼ばれるが、ユダヤのミシュナー法では、結婚していない男は教師にはなれない。

文化的な背景から考えれば何らかの評判・反応・痕跡が残っているはずである。

福音書がイエスの結婚について沈黙しているのは古代ユダヤ民族としては異例の事である。(ゲザ・ヴァーメッシ博士)

また、ヨハネ福音書のカナの婚礼でイエスと母マリアらは客人というよりも接待側としてふるまっている。

新郎はイエスだったのではないか。

最愛の弟子 p.382

p.382 ラザロは義理の弟で、ラザロの復活の奇跡は、秘儀宗派の入会儀式で、象徴的な死と復活・再生を指ししているに過ぎないので

トマスが仲間の弟子たちに『私たちの行って一緒に死のうではないか』と言っているのではないか。(モートン・スミス教授)

イエスの王朝 p.390

十字架刑 p.393

バラバとはだれか p.396

p.396 イエスと共に十字架にかけられたが釈放されたバラバは、ベラビ(最高位のラビ)の変形とも言われ、

バー・ラビ(ラビの子)とも、バー・アバ(父の子)とも言われる。

神の子イエスか、イエスの子を表すとすれば、民衆がイエスでなくまずその子を釈放して血筋を残そうとしたとも解釈できる。

バラバは暴動の罪人ともされているので、ローマ人が反乱者の蔑称として使うレスタイは、こでも強盗を意味するのではない。

十字架刑の実態 p.398

p.399 ローマの十字架刑では、手足を打ち付けられた犠牲者は健康な男なら1,2日は生き延びるので、

苦痛を終わらせるために足の膝頭を砕く。こうすると手だけで吊るされる事になる犠牲者は窒息死する。

しかしイエスは処刑人が足を折る寸前に「息絶えた」。ヨハネ福音書によると、その直前、イエスが喉の渇きを訴えたため、

酢を浸したスポンジが差し出された。当時これは意識が朦朧したガレー船の奴隷を回復させるためによく使われた。

なのに、逆にイエスはスポンジの臭いを吸い込むか嘗めると同時に「息絶えた」。これは酢でなく催眠薬を使って

「遠く離れた」ところから見ている人々に茶番の死を演じたという事ではないか?

これは公開行事ではなく、ピラトとも通じていたアリマタヤのヨセフの私有地と思われるゲッセマネの園で行われた。

中世、アリマタヤのヨセフはイエスの血縁関係とされ、聖杯の管理人とされ、騎士ペルスヴァルはその直系の子孫とされた。

筋書 p.404

第3部 血筋・第13章 教会が禁じた秘密 p.406

熱心党 p.415

p.418 コンスタンティヌス帝はキリスト教を国教にしたわけではなく、太陽神ソル・インヴィクタス信仰を強要した。

この太陽神には敵となりうるあらゆる神々の特質を吸収し、ミトラ信仰とも調和していた。

それまでキリスト教はユダヤの伝統にそって土曜日を聖なる日としていたが、勅令に合わせて日曜日に変えた。

また、4世紀までイエスの誕生日は1月6日に祝われてきたが、太陽の誕生(復活)の祝祭日12月25日に変えた。

さらにミトラ教と同じく霊魂の不滅、最後の審判、死者の復活まであり、3つの宗教の区別は意図的にぼかされた。

p.418 イエスとともに処刑された2人はレスタイ(強盗:熱心党を指すローマ人の呼び方)と明記されている。

釈放されたバラバも同様である。現代の専門家によればユダ・イスカリオテはシカリ党(熱心党の別称)のユダに由来する。

「カナン人のシモン」も熱心党を表すアラム語を音訳したギリシャ語カナナイオスであり、ゼロテ(熱心)党のシモンとも言う。

また、福音書ではサドカイ派・パリサイ派と並ぶエッセネ派についての記述がないが、

これはイエスがローマの敵熱心党・エッセネ派だったとなればローマ帝国での布教に障るためと思われる。

クムランで発見された死海文書はエッセネ派のものと考えられる。

グノーシス派の著作 p.425

第3部 血筋・第14章 聖杯の王朝 p.431

p.432 マニ教は本質的にはグノーシス的キリスト教に初期ゾロアスター教とミトラ教の伝統を混ぜ合わせたもので、

マニは救い主・使徒・啓蒙者・主・死者を起こすもの・水先案内人・舵を取る者と呼ばれたが、最後の二つはシオン団総長の正式呼称「船頭」と同じ意味である。

マニはイエスを「寡婦の息子」と呼んだが、これはフリー・メイソンに引き継がれた。

マニは皮を剥がれて首を切られ、おそらく復活しないように切り刻まれた体がさらしものにされた。

しかし教えは勢いを増し、一時期はアウグスティヌスも信者だったほど。

最新の研究によればカタリ派はフランスに根付いてきたマニ教学派から派生したものとされ、アルビ十字軍は本質的にはマニ教に対する十字軍だった。

しかしローマ教会の弾圧にも関わらずマニ教という言葉は生き残った。

p.434 5世紀にメロヴィング家が王位に就いた時、キリスト教界のほとんどの司教は空位かアリウス派になっていた。

東ゴート族、西ゴート族、スウェーヴィー人、ランゴバルト族、アラン人、ヴァンダル人、ブルグント族はみなアリウス派だった。

セム系のベラという名前がダゴベルト2世とジギベルト4世にさかのぼる西ゴート族・メロヴィング家の家系に何度も登場する。

アリウス派、イスラム教、ナグハマディー文書はイエスは十字架刑で死んでないとしている。

ユダヤ教とメロヴィング家 p.435

セプティマニアの主権 p.438

p.438 ギョーム・ド・ジェローンは絶頂期にはスペイン北東部のピレネー地方とセプティマニアとして知られる南フランスを支配下に置いていた。

これらの地域にはユダヤ人が多く住んでいて、6〜7世紀にかけてアリウス派のゴート族の君主と緊密な関係を築いていた。

「ゴート族」と「ユダヤ人」<というより「ユダヤ教徒」だろうと思われる>という言葉は同じ意味として用いられたほどである。

ムーア人<北アフリカのイスラム教徒>がスペインに侵攻して来てナルボンヌを首都とした時、ナルボンヌ攻略に苦しんだ小ピピンは

ユダヤ人に自治を認めて取り込んだらしい。自治王は冒険小説ではアイメリーと言われるが、

現存する記録ではフランク人の貴族階級に受け入れられた時、自治王はティエリーないしテオドリックと名乗ったらしい。

これがギョーム・ド・ジェローンの父で、ピピンやバグダッドの首長には「ダビデ王の子孫」と認められていた。

アーサー・ズッカーマン教授によれば、テオドリックはバグダッド生まれで、バビロン捕囚以来、

バビロンに住み続けたユダヤ人の子孫の「補修民の長」らしい。

教授は「西洋の補修民の長」は東洋の補修民の長よりもはるかに純粋な血筋であると奇妙な事を述べている。

<どうしてこう説明のない「ほのめかし」が多いのだろう。ほいほい釣られて行き検証に至っていない作者は「お人よし」だ。>

p.443 ギョームのあだ名は(ユダヤ人に特徴的な)「鉤鼻」で、戦争の最中も安息日や仮庵の祭を守っていた。

<鉤鼻・鷲鼻は赤毛・巻き毛のユダヤ人ではなく黒髪・黒目のトルコ系偽ユダヤの特徴である!>

シャルルマーニュの子ルイに皇帝の戴冠をしたのはギョームで、その際ルイは、「ウィリアム<ギョームの英語名>王、

(・・・)私を育てたのはあなたの家系です。」と言ったと伝えられる。

ダビデの子孫 p.444

第3部 血筋・第15章 結論と未来の予兆 p.447

p.462 帝国主義、資本主義、共産主義、社会主義、西洋民主主義は失敗して来た。物質的でない精神的な祭司王が求められている。

<というが、それならばハプスブルグ家は最も相応しくない家系である!>

補遺 プリウレ・ド・シオン団の総長 p.463

p.464 エドアール・ド・バールは5歳で総長になり6歳で参戦して捕虜になったという・・・。

p.482 シャルル・ノディエは前任者たちと異なり貴族の家系でない上、「プリウレ文書」に現われる家系とも関係ない。

ノディエの父はフリー・メイソンの第三階級「親方」で、ブザンソンの法務官で、ジャコバイト派に属し、革命が起きるとブザンソン市長・革命裁判所の議長に就任。

ノディエは初め革命に共感していたがすぐに反対にまわり、ナポレオンに対しても同様だった。

p.484 ヴィクトール・ユゴーの家系はロレーヌの出で、たいそうな貴族の末裔らしい。

ユゴーの母の愛人ヴィクトール・ラオリーは反ナポレオン結社のメンバーで、ユゴーの名付け親・家庭教師だった。

17歳の時にノディエの熱心な弟子になった。ゴシック建築の博学な知識はノディエから手に入れた。

1819年、ユゴー兄弟はノディエと共に出版社を設立したが、刊行していた雑誌はノディエの方針に沿ったもの。

1822年、サン・シュルピス教会で結婚式。

1825年、ノディエと共にシャルル10世の戴冠式に出席。

秘儀思想、グノーシス思想、カバラ思想、錬金術思想に深く傾倒、

三位一体の教義に反抗、イエスを人として見ていた。

エリファス・レヴィやモーリス・バレスらとともにいわゆる薔薇十字団にも関係していたらしい。<本文では「らしい」はついていなかったが。>

「市民王」ルイ=フィリップの親友だったが、王妃はマクシミリアン・ド・ロレーヌ(マリア・テレジアの子マクシミリアン・フォン・ハプスブルグ)の姪にあたる。

<というが、オープールやアルマン・ドープール侯爵は市民王に反対していたようであり、シオン団の方針が矛盾しているようである。>

p.485 クロード・ドビュッシー貴族階級や政治家とのつながりは異様なほど何も現われない。

ヴェルレーヌを通じてユゴーと知り合ったらしい。ユゴー、マラルメ、メーテルリンクの劇や詩に曲を付けている。

象徴派のサークルで知り合った若い聖職者のエミール・オッフェやエマ・カルヴェを通じてベランジェ・ソニエールと知り合い、

マラルメの火曜夜会「ソワーレ」に加わっていた他、もっと秘儀思想の傾向の強いサークルにも加わっていた。

結果として、「フランスのオカルト復興」に登場するほとんどの著名人とつきあっていた事になる。

p.486 ジャン・コクトーは総長に最も相応しくない人物。シオン団に加わっていた有力な証拠は<おそらく偽造の>定款の署名。

あとがき p.488

1996年版のあとがき p.490

p.491 プランタールによると、ノディエが召集した1825年5月2日のブロワでの小総会でユゴーが入団に勧誘された。

ユゴーは1829年6月の総会でネルヴァルとぺトラス・ボレルに推薦されたゴーティエの入団を主催した。

1844年7月22日のサン・マデリーヌの小総会でユゴーは総長に立候補。

1年後、ユゴーをスキャンダルに巻き込んで総長から降ろそうとする動きがあった。

騒動が一段落した時、陰謀の首謀者と見られたゴーティエはパリからアルジェリアに旅立った。

p.500 ジャック・ルイ・ダヴィドの生徒モーリス・クエイは若い頃のシャルル・ノディエと親友で、ノディエもダヴィドのアトリエのすぐ上の階で定期的に会合を開いていた。

p.500 アルマン・ドープール侯爵は1814年にはナポレオン軍から身を引いて、今度は復古したブルボン王に仕えて最終的に将軍と参謀局の指揮官になった。

晩年、彼はルイ=フィリップの政府を拒み、この地位から退いている。

p.502 オープールはルイ=フィリップの選出に抗議して参謀局の指揮官を辞任していた。

p.505 ドビュッシーは芸術に対する深い専心から考えれば、大きな国際的影響力を持つ秘密結社を率いたとは考えられない。

p.507 『神殿とロッジ』に書いたように、モンゴメリー家が、後のフリー・メイソンの発生と連合に特別の役割を果たした事が明らかになった。

p.508 ある人物が、百合紋章の修道会という新世代の騎士団についての詳細な資料を提供してくれた。

これは1439年に創設され、その創設メンバーは、ルネ・ダンジュー、コジモ・デ・メディチ、

さらに当時大陸側で戦っていた多数のスコットランド人でモンゴメリー家の一員である。

この騎士団は1478年に教皇シクトゥス4世に抑圧されたらしく、状況が変わるまで活動を控えていた。

1556年に再浮上した時、F・フォン・ハプスブルグ、ルイ・ド・ゴンザーガ、ウィリアム・ド・ゴンザーガ、

ロバート・シートン、ジェームズ・ハミルトンが名を連ねていた。

モンゴメリー家だけでなくハミルトン家もシートン家もフリー・メイソンの発祥に関わるスコットランド貴族と複雑に絡み合っている。

百合紋章騎士団の一番の目的は、表向きは現在のセルビアにいたトルコ人に対抗する事で、

これが現在のボスニア国旗に百合紋章が残る理由とされている。

この騎士団は16〜17世紀のフランスの政治に関わるようになった。

騎士団の総長リストにはフェランテ・ド・ゴンザーガ、チャールズ・ラドクリフ、マクシミリアン・フォン・ハプスブルグが名を連ねている。

<ルイ=ナポレオンも加わっているが、これはユゴーが総長とされるシオン団と方針が正反対であると言っているようなものである。>

この騎士団については、ヒュー・モンゴメリー博士とグラディミール・ポポヴィッチの出版予定の本で取り上げられるだろう。

訳者あとがき p.516

p.518 本書は中世にさかのぼる欧米思想の副読本と言えるだけでなく、これによって欧米の人々の文化的な意識の根底を垣間見ることができる。

<私(コミュニティの管理人クール)の感想です。

全体的に言って、著者3人が何をもってシオン団的と決め付けるのか、定義がちょっと強引過ぎると感じます。

シャルル・ノディエ、ヴィクトール・ユゴーらが神秘思想に傾倒していた、

ローマ・カトリックの正統と同じ思想ではなかったというだけで、

プリウレ・ド・シオン団的と決め付けている・・・

しかし著者3人によればシオン団の目的はメロヴィング朝の血筋をイエスの血筋と信じて支える事であって、

これは非カトリック的な神秘思想とは関係ありません。

私に言わせれば、誰でも深く真実を追求する性質なら非カトリック的な神秘思想になるはずです。

では、そういう人が皆、メロヴィングの血を崇拝するか?と言えば、そうは思えません。

むしろ正反対の人が半数をこえるのではないでしょうか。

同様に、聖書の論理的・科学的な追求に関する情報は役に立ちそうですが、

どうしてローマ・カトリックの捏造した「正統」を否定するのが

単なる知識を独占している以外に取り柄がない、普通の王族程度の倫理しか持たない他民族の王族の血筋を正統とするおかしな主張につながるのか・・・。

そもそも聖母マリアの処女懐胎などを非科学的として退けておきながら、どうしてメロヴィング家の非科学的な魔力の血筋などを正統としなけらばならないのか。

ハプスブルグ家などが、君臨すれども統治しない優れた祭祀王だなどと、どうして言えるのか。奇怪な結論です。

著者は、神秘思想は皆、単なる情報であって元は同じ秘密結社からしか出ていない、とでも決め付けているかのようですが

秘密結社からの情報としてではなく自らの探求によって、あるいは単に目の前の世界をありのままに見る事によって

あるいはカトリックと共通の聖典を読んでいるだけで到達し得るものではないかと思います。

現に、著者たちは、異説の方が論理的・科学的にあり得る説だと認めているわけです。

著者はもともと神秘思想への造詣がないので、プランタール一派の捏造を「捏造ならものすごい」と考えるわけですが

彼ら素人の常識からしてもおかしな部分はあるわけです。

それでも著者たちは、自分たちの偏見が覆された事もあるがために、プランタール一派の知識に圧倒され、もっともらしく感じるがために引きずられている感があります。

素人がマニアックなプランタール一派の知識を全否定せずに検討し、ここまで書き上げたという事は評価できます。

大いに評価できますが、結論は否定しておきたいと思います。>

Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln

"The Holy Blood and The Holy Grail -The Hidden Lineage of Jesus-" 1982,1996

私(コミュニティの管理人クール)の註は<>内で記す事にします。

謝辞 p.11

序文 p.13

1996年版の序文 p.17

第1部 謎・第1章 謎の村 p.36

レンヌ=ル=シャトーとベランジェ・ソニエール p.38

財宝の可能性 p.50

陰謀 p.56

第1部 謎・第2章 カタリ派と大異端 p.61

アルビ十字軍 p.62

モンセギュールの包囲 p.69

カタリ派の財宝 p.72

カタリ派の謎 p.76

第1部 謎・第3章 戦闘修道僧 p.79

テンプル騎士団--通説 p.80

テンプル騎士団の謎 p.97

テンプル騎士団の隠された側面 p.105

第1部 謎・第4章 秘密文書 p.115

第2部 秘密結社・第5章 舞台裏の騎士団 p.130

テンプル騎士団創設の謎 p.137

ルイ7世とプリウレ・ド・シオン団 p.142

ジゾールで「楡を切る」p.143

オムルス p.145

オルレアンのプリウレ・ド・シオン団 p.149

テンプル騎士団の「頭」 p.150

テンプル騎士団の総長 p.151

p.154 「このような一覧表をきわめて慎重な研究者が編纂したのならば、その仕事はまさに記念碑的な業績と言うべきだろう。」

<私は「真相を知っている人からの情報」というよりも「記念碑的な業績」の方だと思う。>

第2部 秘密結社・第6章 総長と地下水脈 p.155

ルネ・ダンジュー p.161

ルネ・ダンジューとアルカディアの主題 p.163

薔薇十字団の宣言書 p.167

スチュアート王朝 p.172

シャルル・ノディエとその仲間 p.179

ドビュッシーと薔薇十字団 p.183

p.183 註105 ミケランジェロの兄弟の子孫ブオナローティはユゴーやノディエと共通の友人も多く、ノディエの所属した結社と同じフィラデルフィーという秘密結社をはじめ、たくさんの秘密結社を作っている。

ジャン・コクトー p.187

ふたりのヨハネス23世 p.189

第2部 秘密結社・第7章 何世紀にもわたる陰謀 p.192

フランスのプリウレ・ド・シオン団 p.194

ギーズ公とロレーヌ公 p.196

p.198 註116 二重の横木のある十字架がロレーヌと結び付けられるようになったのはルネ・ダンジューから。

p.199 ロレーヌ家オルレアン公の工作員ノストラダムス

フランス王位への挑戦 p.200

p.201 子の生まれないルイ13世の後にロレーヌ公の姉妹と結婚していた義兄弟・ガストン・ドルレアンを王位につけようとするシオン団。

それを阻止したリシュリュー枢機卿か子分のマザランがルイ14世の本当の父?

民衆蜂起ではじまったフロンドの乱もガストン・ドルレアンをはじめとする貴族たちが首謀者で、フロンド党の本拠地は古代アルデンヌの町ストネイだった。

サン=サクレマン修道会 p.202

p.203〜205 サン=サクレマン修道会は極めてよく組織された秘密結社で、

1627〜1629年にガストン・ドルレアンの知人の貴族が創設したと言われる。

この修道会の政策を決めていた人物の名前は、用心深く隠されて今日でも分からない。

この組織と確実に関係の分かっている人物の名前は、階級で言えば中間よりも下の人々で、

上の指示を仰いで働くいわば「表向きの人物」である。

その中にはロングヴィル公妃の兄弟や、ルイ14世の財務長官の兄弟シャルル・フーケ、

さらに半世紀後に騎士ラムジーを通じてフリー・メイソンに大きな影響力を与えた哲学者フェネロンの叔父も含まれている。

この修道会と関係する有名人で最も謎の人物は聖ヴァンサン・ド・ポール、

(レンヌ=ル=シャトーから数マイルの町アレの司教)ニコラ・パヴィヨン、

そして(聖シュルピス学院の創設者の)ジャン=ジャック・オリエらである。

普通、聖シュルピス教会がこの修道会の「活動拠点」と考えられている。

組織や活動はテンプル騎士団のものが反映しており、これらは後のフリー・メイソンの予兆ともなっている。

聖シュルピス教会を拠点として各地に極めて複雑に入り組んだ支部や分会を構築していた。

支部会員たちは指導者の正体すら知らず、自分たちの意にそぐわない目的のために働かされている事もしばしばであった。

本部のパリを経ないで互いに接触する事は禁じられていたので、極めて集権化された組織を保っていた。

<多くの「会社」や自民党の考える新しい文科省も中央が地方に指示を出し現場から事実情報の反映をさせない。

実際の目的が建前と違うからである。

互いに情報の刷り合わせをさせない場合、それぞれに矛盾した言い訳を聞かせている可能性も高い。>

そしてパリでさえ、この結社に忠実な人々は組織の構成を知らなかった。

つまり、この修道会は心臓を見る事ができない多くの頭を持つ組織であった。

今日でも、その心臓の鼓動が極めて重要な秘密と同期していたという事しか分からない。

表向きの活動は、戦争で荒廃したロレーヌなどの地域に、秘儀に通じていない新入会員を慈善事業に差し向ける事だった。

<創○学会や統一教会と同じ。>

真の存在理由は2つあり、諜報活動によって情報を収集する事、

もう一つは王位に直結する要職などに浸透する事である。

<派遣会社や人事などに創○学会員が配置され、デマを流したり嘘を教え込んだりして都合の悪い人物を抹殺したり、

学会員などの都合のよい人物を昇進させたりする工作は実際に行われている。創○学会系の会社では特に露骨である。>

この修道会は目的に沿って目覚しい成果を上げたらしい。

例えば、聖ヴァンサン・ド・ポールはルイ13世の聴罪司祭になっている。

17世紀中頃には貴族体制や「高等法院」、司法と警察を通じて権力を振りかざし、様々な場面で王に挑戦するまでになっていた。

この修道会は薔薇十字団に対する恐怖が依然覚めやらない時に創設された。

しかし薔薇十字団の存在の痕跡は、特にカトリック国フランスでは全く見出せなかった。

薔薇十字団がフランスに存在して実際に利益があったとすれば、格好の表看板は、薔薇十字団の排斥に熱心な団体だろう。

<北朝鮮=統一教会と一体の自民党・公明党・創○学会がまさにそれである。右翼は朝鮮系である。

そしてそれを批判すると「自分たちを批判する奴は北朝鮮の手先に決まってる!」「中国人に決まってる!」と大騒ぎする。>

バルベリー城 p.207

二コラ・フーケ p.208

p.207 プランタール村の城をマザランが破壊した?

ニコラ・プッサン p.211

ロッシリン聖堂とシュグボロー・ホール p.214

教皇の手紙 p.217

シオンの岩 p.218

カトリック近代主義者運動 p.220

p.221 ヴィクトール・ユゴー、ノディエの弟子ピトワ、ジュール・ミシュレ、エマニュエル・レイ男爵などの委員会がフランス史に関する文書を出版する計画。

これらの著作にプリウレ・ド・シオン団に関する特許状の原本が印刷された。科学的な歴史研究で、ローマ・カトリックには脅威になっていった。

シオンの議定書 p.223

p.226 ヴィクトール・ユゴーは薔薇十字団員で<と断言してあるが総長解説では「らしい」となっている>ナポレオン3世を風刺したモーリス・ジョリーの友人だった

ヒエロン谷の黄金団 p.229

第2部 秘密結社・第8章 今日の秘密結社 p.235

アラン・ポエール p.239

失われた王 p.240

パリ国立図書館の奇妙な小冊子 p.242

カトリック伝統主義者 p.246

1981年の総会とコクトーの定款 p.250

プランタール・ド・サン=クレール p.257

プリウレ・ド・シオン団の政策 p.265

第2部 秘密結社・第9章 長髪王 p.273

伝説とメロヴィング家 p.274

P.274 メロヴィング家は前体制の簒奪や廃位、根絶をともなっておらず、ずっと以前からフランク族の王だったらしい。

メロヴィクはフランス語の「母<メール>」や、フランス語・ラテン語の「海<メール>」を思わせる語である。

古典的な神話に出てくるような半超自然的な人物である。

クロディオ王によって妊娠していたメロヴィクの母が海水浴に出かけた時、

水の中で海の向こうからやってきた「キノタウロスに似た海神獣」に誘惑され、犯されたという。

メロヴィクが生まれると、フランク人の支配者と謎の水棲生物の二つの血が混じりあって流れていたと言われる。

これは具体的な史実を隠すための寓話的な象徴と思われ、何らかの婚姻関係、母方の家柄、王朝間の混じり合い、

混入したものが「海を越えてきた」事などを表していると想像できる。

彼らの肩骨か心臓の上辺りには赤十字の形のあざがあって他の人と明確に区別できたと言うが、

これはテンプル騎士団の紋章を思わせる。

また、メロヴィング家の君主の頭蓋骨の頂上には、儀礼的な切れ目や穴が発見されている。

このような切れ目は初期チベット仏教徒の高僧の頭蓋骨にも見られ、

死に際して霊魂が抜け出して神と直接接触するためのものである。

これがメロヴィング家の習慣に剃髪が残る理由と想像される。メロヴィング家の象徴の中で最も重要なのは蜂で、

ナポレオンは1804年に皇帝になった時、特別な蜂をつけた戴冠衣を作っている。

アルカディアの熊 p.278

p.278 メロヴィング家はモーゼよりノアの末裔と言い、古代トロイ直系の子孫とも言い張っていた。

トロイはアルカディアから来た植民が創設した都市で、トロイ包囲の分遣隊にもアルカディア人が駆り出された。

アルカディアの地名は「熊の人々」を意味する「アルカデス」に由来し、熊が神聖なトーテムで、

人々は大熊座となった妖精カリストーの息子・土地の保護神アルカスの子孫と称した。

メロヴィング家の出自であるシカンブリ族フランク人に、

熊は故郷アルデンヌの保護神アルデュイナ(アルテミスのゴール人版)と見なされ、崇拝されていた。

ウェールズ語の熊は「アース(arth)」で、アーサー(arthur)王の名前の語源である。

彼らはドナウ川からライン川をさかのぼって西ドイツに定着したらしい。

シカンブリ人のゴール侵入 p.280

p.280 5世紀のフン族の侵入に伴い、シカンブリ人はライン川を渡ってゴールに集団移動し、アルデンヌ近郊(現在のベルギーと北フランス)に定着した。

1世紀後、この地域はアウストラシア王国と呼ばれ、中心は現在のロレーヌだった。

彼らの移動は野蛮人の侵入ではなく、彼らはローマ人の行政や習慣に精通し、中にはローマ帝国軍の高級官僚や執政官になったもさえいた。

メロヴィクと子孫 p.282

p.283 メロヴィング支配下のフランク人は暴力的な事もあったが、ヴァイキング、ヴァンダル人、西ゴート人、フン族のように好戦的なものではなかった。

主な生業は農業と商業で、地中海などの海運業には極めて熱心だった。

サトン・フーの宝物船が証明しているように、工芸技術は実に驚くべき水準にあった。

発見された貨幣のほとんどに両方の長さが等しい十字架が刻印されており、これはエルサレムのフランク王国の十字軍のと同じである。

数多くの点でビザンティンの「高度文化」と比肩しうる文化を持ち、一般の人々の読み書きさえも奨励されていた。

6世紀のキリペリクなどは聖職者たちとの議論で完全に格上で、洗練された知性を持ち、才能にかなりの自信を持つ技巧的な詩人であった。

王家の血 p.284

クロヴィスと教会の協定 p.286

p.286 384〜399年にローマ司教は教皇と自称し始めたが、普通の司教と全く同じ立場であった。

5世紀を通じて存在の危機にあったローマ教会は、496年、油断ならない立場にいた。

一方クロヴィスは486年までに多数の近隣王国や君主国を併合し、10年以内にヨーロッパ最強の君主になるのは明らかだった。

496年、クロヴィスと聖レミギウスの間に秘密会合が何度も持たれ、協定が成立した。

ローマ教会はコンスタンティノープルのギリシャ正教に匹敵する地位を獲得し、

クロヴィスには「神聖ローマ帝国の新皇帝」となった。

これは戴冠式ではなく洗礼であり、旧約聖書で神とダビデが結んだ契約と似ていた。

フランク王国は現在のフランスとドイツのほとんどを含む領域に拡張し、

最も重要な敵対者・西ゴート族はトゥールーズからカルカソンヌと後退、

さらに後退して最後に残る砦としてラゼ(現在のレンヌ=ル=シャトー)を首都に定めていた。

『聖レミギウスの生涯』と名づけられた物語集に、クロヴィスの改宗と洗礼の詳しい内容や、通常とは異なる点について

記録されていたが、2世紀半後には断片的なページを除いて消えうせてしまった。意図的に抹殺されたと思われるふしがあるが、

残存する断片からその重要性を読み取る事ができる。

ダゴベルト2世 p.289

p.289 末期のメロヴィング朝では誘拐や暗殺が日常茶飯事となり、「宮宰」が権力を蓄え、若年で位に推された王たちは

助言者たちの言うなりに操られたが、ダゴベルト2世はそうではなかった。

彼は651年に生まれ、656年、父が亡くなると宮宰グリモアルドに誘拐され、

ポワティエの司教に預けられたが、司教は5歳の王子を殺さずにアイルランドに永久追放とした。

ダブリンに近いスレーンの修道院で成人し、附属学校で教育を受け、3人のノーサンブリアの王子と知り合い、

タラの高王の宮殿に出入りするようになり、666年、15歳でケルト族の王女マチルドと結婚、

ノーサンブリア王国に移った。ヨーク司教のウィルフリッドは彼と親交を深めた。将来ローマ教会の片腕になるかも知れないと考えていたのであろう。

670年、マチルドが3番目の娘を産んで亡くなると、671年、司教の見つけた新しい相手、西ゴート族の王の姪ジゼル・ド・ラゼと結婚。

この結婚の祝宴は後にソニエールの教会が立てられた場所にあった聖マドレーヌ教会で開かれた。

<ここまでは義経と鞍馬寺、奥州藤原氏、後白河法皇などを思わせる。>

676年、ようやく男子ジギベルト4世が誕生した時、25歳のダゴベルトはようやく王になっていた。

歴史に残っていないスイスのシオン司教・聖アマタも何らかの支援をしたらしい。

<妻の実家やヨーク司教に助けられた彼は源頼朝のようでもある。>

彼はレンヌ=ル=シャトーにかなりの量の財宝を集めたらしい。

彼はほとんどのメロヴィング家の支配者と同じように少なくとも2つの首都を設けていた。

<熊野の本宮、那智、新宮の3都制などを思わせる。>

最も重要なものはアルデンヌの縁のストネイである。その王宮近くには昔から神聖と見られて来たウーヴルの森が深く広がっていた。

彼はローマ教会の右腕とは成らず、西ゴート族が密かに傾倒していたアリウス派の傾向を取り入れ、ローマ教会の力が浸透するのを妨げた。

679年12月23日、ウーヴルの森へ儀式的な?狩りに出かけた28歳のダゴベルトが小川の脇の木の根元で眠っていると、

中ピピン肥満王に命令された下僕がダゴベルトの目を槍で突き刺し、ストネイの居城に残った王族も抹殺しようとした。

<北条氏による源氏の滅亡、あるいは天智天皇による聖徳太子・蘇我氏・山背大兄皇子暗殺の如し。*教科書では違いますが>

ダゴベルトの遺体はストネイの聖レミギウス王立聖堂に埋葬された。ヴァイキングの攻撃に備えて保管されたとも言う。

死後2世紀も経った872年、教皇ではなく大司教会議によってダゴベルトは列聖され、別の教会に移され、

その教会は聖ダゴベルト教会とされた。1159年からは教皇が列聖の権利を独占したが、この時はまだそうではなかった。

<これは日本書紀編纂時に聖徳太子が列聖されたようなもの。>

フランス革命の最中、聖ダゴベルトの遺物はモンス修道院の所有になっている儀式的な切り込みの入れられた頭蓋骨を除いて紛失したが、

19世紀中期、「聖ダゴベルトの殉教文」という21行の詩がオルヴァルの修道院で見つかった。

この詩は中世にさかのぼるものと信じられており、もっと以前のものかも知れない。

カロリング家による王位の簒奪 p.295

p.295 中ピピン肥満王の子・カール・マルテルは732年、ムーア人<北アフリカ、スペインのイスラム教徒。主にアマーズィーグ(ベルベル人)を差す>のフランス侵入をポワティエの戦いで阻止した。

<ベルベル人http://

しかし彼は決して王位につこうとはしなかった。

<中大兄皇子が長らく天智天皇にならなかったのと同様。あるいは北条氏が執権であり続けたのと同様。>

後継者も、わざわざメロヴィング家の王女と結婚する事で自分の系統を確実なものにした。

751年、ローマ教会は2世紀半前のクロヴィスとの協定を無視してカール・マルテルの子・小ピピン短躯王をフランク人の王に指名した。

ピピンはキルデリク3世を廃位して修道院に閉じ込め、さらに「魔法の力」を奪って屈辱を与えるために髪を切り落とした。

754年、教皇庁が捏造した「コンスタンティヌス帝の寄進」という文書が都合よく現われた。

塗油の儀式は儀礼的な追認であったのに、これ以降は血統よりも優先する権力、言わば血を聖化する魔術であるかのようになった。

ダゴベルト2世の歴史からの抹殺 p.300

p.302 中世のある時期、聖王ダゴベルト2世の存在を否定するための歴史上の大掛かりな抹殺が企てられたらしい。

彼は1646年以前に編纂されたフランスの支配者の系図から外されており、明らかな矛盾にも関わらずダゴベルト1世からダゴベルト3世に飛んでいる。

1655年になってはじめて、一般に認められたフランス王の一覧表に聖王ダゴベルト2世が書き入れられた。

このような作為を考えれば、子のジギベルト4世の運命について今日に伝わっていないのも不思議な事ではない。

「プリウレ文書」によれば、父の妹に助け出され、母方の西ゴートの地に密かに移された。

彼は681年にラングドックに着き、すぐに母方の叔父の爵位であるラゼ公とレーデ伯を引き継いだ。

彼は姓か通称として、メロヴィング葡萄(血統)の「燃えるように花咲く枝」という意味で「レジェトン・アルデン」という呼称から

「プラン・タルド(後のプランタール)」という名前を用いたと言われる。

886年、この家系からベルナール・プランタヴェルが登場し、その息子が最初のアキテーヌ公となった。

<これはまるで、義経がモンゴルに渡ってチンギス・ハンになったという奇説のようでもある。>

ラゼ伯、ギョーム・ド・ジェローン王子 p.303

p.303 742年までに、独立した自治国家が南フランスに現われた。ローマ教会は自分の領土の一部が没収されたので認めていなかったが、

カロリング家やイスラム界には正式に認知されていた。

759〜768年の間、ラゼやレンヌ=ル=シャトーを含むこの国の支配者は自分が王であると宣言した。

現在のほとんどの学者は、彼をメロヴィング家の子孫と考えている。

現存する多くの話にこの王はテオドリックかティエリーという名前で登場する。

790年にはテオドリックの子ギョーム・ド・ジェローンはラゼ伯の爵位を掲げていた。

ギョームはシャルルマーニュ<カール大帝>の重要な指揮官としてムーア人と戦い、親密な関係にあり、

ギョームの妹とシャルルマーニュの息子は結婚していた。シャルルマーニュの戴冠から間もない803年、

ギョームはバルセロナを征服して自領を倍化させ、感謝したシャルルマーニュはギョームの主権を恒久的なものと認めた。

この認可を与えた特許状は破棄されたか無くなってしまったが、証拠は山のようにあるとか。

886年、この家系のベルナール・プランタヴェルがアキテーヌ公となった。

ウルサス王子 p.306

p.306 「プリウレ文書」によれば、ジギベルト4世の孫のジギベルト6世はウルサス(ラテン語で熊)王子という名で知られ

877〜879年に正式に王となり、フランスのルイ2世に対し反乱を企てたという。

881年、ポワティエ近郊の戦いで破れ、ブルターニュで亡くなったという。

子孫はブルターニュの侯爵家と婚姻関係を結んだらしい。

後年、アセルスタン王の時代にアランを含む家系とブルターニュ公もイギリスに逃れ、よく分からない「建築の芸」を行ったと言われる。

フリー・メイソンの記録によれば、イギリスのフリー・メイソンの発生はアセルスタン王の時代と分かっている。

聖杯家 p.307

p.308 一般に人気のあった中世の神話はローエングリン、つまり白鳥の騎士であった。

太陽の仲間を意味するへリアとも呼ばれたローエングリンは、助けを求める公妃に応じ、迫害する敵を倒し、結婚した。

彼は結婚式に際し、自分の素性や出身地を尋ねてはならない、と厳しい警告を発していた。

公妃は数年間は従っていたが、競争相手の口汚い当てこすりに好奇心が負け、禁断の質問を発した。

これによってローエングリンは離れなければならなくなり、白鳥を集めたボートに乗って消え去っていった。

公妃に残された子供は、多くの説によれば、ゴドフロワ・ド・ブイヨンの父か祖父に当たると言われる。

公妃はブイヨン公妃ともブラバン公妃とも言われる。

「プリウレ文書」によると、ゴドフロワ6世(・ド・ブイヨン)の曽祖父はユーグ・ド・プランタールである。

とらえどころのない謎 p.310

第2部 秘密結社・第10章 追放された一族 p.312

p.312 「プリウレ文書」の中でも重要な『秘密文書』は、申命記23章を引用してベニヤミンをモーゼに最も祝福された者とし、

ヨシュア記18章を引用してエルサレムを含む14の町と属する村をベニヤミン族の嗣業の地としている。

士師記の20章と21章を引用しているが、これによると、レビ族の人がベニヤミン族の土地を旅した時、

女奴隷がベリアル(イシュタル、アシュタルテ)を崇拝する輩に強姦されたため、

12部族の代表を集め協議しベニヤミン族の人々に犯人を差し出すように命じたが、

ベニヤミン族は武器を取って「ベリアルの息子たち」を守ろうとした。

戦争の最中、自分の娘をベニヤミン族にやる11部族の男には呪いがかけられた。戦後、自分たちの発した呪いを後悔したが遅かった。

イスラエルの長老たちは「生き残った者に妻を与えるにはどうすればいいだろう。ベニヤミンの女は絶えてしまった」と言った。

長老たちは、戦争で中立だったベテルの町シロでもうすぐ祭りが開かれるので、踊っている女たちを襲って妻にしとうと考えた。

<バールはシュメール語のバ・バル即ち輝く神という意味で日神ウツを指すと言う学者もいます。>

この後、サムエル記(上)ではベニヤミン族からイスラエル最初の王サウルが出ているが、『秘密文書』によれば、

戦後、多くのベニヤミン族の人々が追放されたらしい。彼らの追放先はギリシャ中部のペロポネソス半島、アルカディアと言われている。

そこでアルカディアの王族と結ばれたらしく、さらにキリスト教の時代になるとドナウ川、ライン川をさかのぼり、

チュートン族と婚姻関係を結びながらフランク人となった。

エルサレムがベニヤミン族の既得権とすれば、第1回十字軍に乗り出した有力な西洋の王侯の中で

ゴドフロワ・ド・ブイヨンだけが資産を処分し戻るつもりがなかった点が重要になってくる。

p.317 プルースト、ジャン・ドルメッスン、ロジェ・ピレフィッテの小説『喝采』などは、

フランスの王侯貴族とユダヤ人のつながりを示している。

p.317 ベニヤミン族はフェニキア人の住む西方の海岸沿いの土地に逃げる他なかった。

フェニキア人は大人数を輸送できる船を持っていたし、アシュタルテを信仰していたので協力したのは明らかだろう。

ギリシャ神話におけるベラ王の息子の伝説によれば、ダナオスという人物がベラ王の娘と共に船でギリシャに着いた。

娘は母神を崇拝する宗派に入会し、これがアルカディア宗派として定着したらしい。

ロバート・グレイブスはベラ王をバール神、おそらく旧約聖書のベリアルに由来するベル神とし、

ダナオスの神話をパレスチナからペロポネソスに移住民が来た話としている。

またベニヤミン族にはベラという1氏族もある。

p.318 母神を崇拝する一派は、ギリシャのどの土地よりもアルカディアで繁栄を謳歌して長く生き延びた。

これは初めデメテル崇拝、次にディアーナ(アルテミス、アルデュイナ)崇拝となった。

アルカディアの軍事国家スパルタの成人は、メロヴィング家の人々と同じく髪に魔術的な重要性があると考えて長く伸ばしていた。

また、聖書外典のマカバイ記2では、あるユダヤ人が「先祖を同じくするよしみで保護を求め、ラケダイモンの地に向かい」とある。

マカバイ記1ではさらに明確に「スパルタ人とユダヤ人に関する文書を通じ、両者が兄弟であり、アブラハムの血筋である事が確認された」と書かれている。

p.320 紀元前9世紀、ツロのフェニキア王はイスラエル王やユダヤ王と婚姻関係を結んでいた。

フェニキア人は紀元前700〜600年にかけてフランス海岸沿いだけでなく、

カルカソンヌやトゥールーズなどの内陸地方にも住み着いていたので、見つかる工芸品にセム系の特徴が見られるのは驚くに値しない。

紀元70年のエルサレム略奪と神殿崩壊にともなって大量のユダヤ人が脱出した。

ポンペイからユダヤ人の共同体が発見されたのはこのためである。

紀元前106〜48年にローマにユダヤ人の植民地ができて、ほどなくしてケルンにもできた。

ローマ軍に属して征服に同行したユダヤ人奴隷の一隊もあったらしく、最終的に自分を買い戻すなどして自由になり共同体を作った。

古代メロヴィング家発祥の地では明らかにセム系と分かる地名がある。

ウーヴルの森の端にはバーロン、ストネイとオルヴァルの間にはアヴィオスがあり、

ロレーヌ地方のシオンの山には、セムの山と呼ばれた霊感の丘がある。

第3部 血筋・第11章 聖杯 p.324

聖杯伝説 p.326

p.327 ドイツの国家社会主義のある一団が、

聖杯が現実に存在するものと信じて第2次世界大戦中に南フランスで発掘を試みたという多くの確実な証拠がある。

聖杯として知られる謎の物品は最後の晩餐に用いられた後、アリマタヤのヨセフがイエスの地を受けたコップと言われていた。

ある伝説ではヨセフがイギリスのグラストンベリーに、

また4世紀にさかのぼる別の話ではマグダラがフランスのマルセイユに持ってきたといわれている。

p.327 多くの学者たちによれば最初の生粋の聖杯物語の起源は、エルサレムが陥落してテンプル騎士団とプリウレ・ド・シオン団が決裂したと言われる

1188年頃の12世紀後半にさかのぼるとされる『ペルスヴァル〜聖杯の物語〜』で、その作者であるクレティアン・ド・トロワは

フランドル伯フィリップ・ダルサスに話を聞き、彼の求めに応じて作ったという。

しかし最近の専門家は、後の聖杯物語全てがクレティアンから派生したわけではなく、どう見てもその前に原型があったと考えている。

p.329 1190年〜1199年に『聖杯の由来の物語』を書いたロベール・ド・ボロンの詩では、

聖杯のキリスト教的な性質は彼に開示された秘密の「偉大な本」に関係するとほのめかされている。

p.331 1190年〜1212年に書かれた匿名の『ペルレスヴォー』は、テンプル騎士が書いたと推測される。

冒険恋愛小説を書くのに相応しくない修道会か軍隊に入っていたと思われるし、

武器、装備、戦術、戦略、兵器と人体への影響、負傷者の描写など異常なほど詳しい。

チュートン騎士団では匿名の詩人を雇っていた先例もあるらしい。

さらに当時としては驚くほど呪術や魔術に詳しく、錬金術の描写も豊富である。

子供たちを焼いて食べたという記述もあるが、これはテンプル騎士たちが告発された罪と同じである。

<フェニキアのバール崇拝のカルト儀式と同じである。>

ヴォルフラム・フォン・エシェンバッハの物語 p.334

p.334 聖杯物語の中で芸術的に最も優れていて最も有名なのは『パルツィヴァール』で、作者のバイエルン出身騎士

ヴォルフラム・フォン・エシェンバッハは、クレティアンの聖杯物語は間違っているが自分のは特別の情報に基づいた正確なものと述べている。

彼はこの情報をフレゲニタスという人物から入手したキオート・ド・プロヴァンスから聞いたと後に述べている。

キオート・ド・プロヴァンスとは間違いなくキヨ・ド・プロヴァンの事で、テンプル騎士を代表して神殿を讃え、ローマ教会を風刺していた。

『パルツィヴァール』では聖杯の警護者と家族はテンプル騎士である。

聖杯とはヴォルフラムによれば一種の石である。この石の力によってフェニックスは燃えて灰になり、灰によって復活する。

不死鳥が復活したイエスを意味するのであれば、石は教会を建てた岩を意味しそうだ。

イエスは自分の事を「家を建てる者の捨てた隅の親石」つまり神殿の親石であるシオンの岩と明言している。

聖杯とカバラ主義 p.346

言葉遊び p.348

p.348 聖杯(Sangraal)は(Sang Raal)、現代の綴りに直すと王家の血(Sang Royal)の言葉遊びではないか。

失われた王と聖杯 p.349

p.350 『ニーベルンゲンの歌』に登場するジーグムント、ジークフリート、ブリュンヒルト、クリームヒルトなどは、

明らかにメロヴィング家の名前であり、ニーベルンゲンはメロヴィング時代のドイツ人家系の実在人物である。

1215年〜1230年に作られた『聖杯の探求』では、物語はイエスの復活から454年後に起きたとされており、

イエスの死と復活が紀元33年とすると物語は487年に起きた事になり、メロヴィング家の最初の絶頂期で、クロヴィスの洗礼の9年前になる。

p.351 聖杯物語のアーサーは本当は「熊」の別名の「ウルサス」かも知れない。

聖杯物語はメロヴィングの時代に設定されている一方、ロベール・ド・ボロンの詩では

ガラハッドはアリマタヤのヨセフの息子とされ、『聖杯の探求』ではイエスと同様にダビデ家の若枝と呼んでいる。

ガラハッドの名の由来もイエスの謎の行き先ギレアデに由来すると考える学者もいる。

マグダラがフランスに持ってきた聖杯(Sangraal)ないし王家の血(Sang Raal)とは何か?

統合の必要性 p.352

p.353 先入観にとらわれない学際的な研究の必要性

仮説 p.356

p.356 ナザレ教徒のユダヤ王イエスとベニヤミン族のマグダラ(またはベタニア)のマリアの結婚の可能性

第3部 血筋・第12章 統治しない祭司王 p.359

p.362 紀元367年、アレクサンドリアのアタナシウス司教が新約聖書に含めるべき作品集を編纂し、

393年のヒッポ公会議と397年のカルタゴ公会議で批准され、その他は無造作に省かれてしまった。

さらに現存する福音書は大胆な編集や削除・変更を受けている。

1958年、コロンビア大学のモートン・スミス教授はマルコ福音書の失われた断片を含む手紙をエルサレム近郊の修道院で発見した。

アレクサンドリアのクレメンス司教によって強要ではないにしても削除するよう弟子テオドロスに示唆する手紙だった。

イエス時代のパレスチナ p.367

p.368 パリサイ派は多くの改革を導入した進歩的なグループで、消極的ではあってもローマに頑強に反発していた。

エッセネ派は厳格な秘儀志向の強い党派だった。さらにサムソンが一員だったナジル人も存続していた。

ナザレの人イエスはナザレ教徒イエスの誤訳である。

メシアは単に油を注がれた者つまり王を意味した。

福音書の歴史 p.370

イエスの結婚 p.373

p.375 イエスはしばしばラビ(教師)と呼ばれるが、ユダヤのミシュナー法では、結婚していない男は教師にはなれない。

文化的な背景から考えれば何らかの評判・反応・痕跡が残っているはずである。

福音書がイエスの結婚について沈黙しているのは古代ユダヤ民族としては異例の事である。(ゲザ・ヴァーメッシ博士)

また、ヨハネ福音書のカナの婚礼でイエスと母マリアらは客人というよりも接待側としてふるまっている。

新郎はイエスだったのではないか。

最愛の弟子 p.382

p.382 ラザロは義理の弟で、ラザロの復活の奇跡は、秘儀宗派の入会儀式で、象徴的な死と復活・再生を指ししているに過ぎないので

トマスが仲間の弟子たちに『私たちの行って一緒に死のうではないか』と言っているのではないか。(モートン・スミス教授)

イエスの王朝 p.390

十字架刑 p.393

バラバとはだれか p.396

p.396 イエスと共に十字架にかけられたが釈放されたバラバは、ベラビ(最高位のラビ)の変形とも言われ、

バー・ラビ(ラビの子)とも、バー・アバ(父の子)とも言われる。

神の子イエスか、イエスの子を表すとすれば、民衆がイエスでなくまずその子を釈放して血筋を残そうとしたとも解釈できる。

バラバは暴動の罪人ともされているので、ローマ人が反乱者の蔑称として使うレスタイは、こでも強盗を意味するのではない。

十字架刑の実態 p.398

p.399 ローマの十字架刑では、手足を打ち付けられた犠牲者は健康な男なら1,2日は生き延びるので、

苦痛を終わらせるために足の膝頭を砕く。こうすると手だけで吊るされる事になる犠牲者は窒息死する。

しかしイエスは処刑人が足を折る寸前に「息絶えた」。ヨハネ福音書によると、その直前、イエスが喉の渇きを訴えたため、

酢を浸したスポンジが差し出された。当時これは意識が朦朧したガレー船の奴隷を回復させるためによく使われた。

なのに、逆にイエスはスポンジの臭いを吸い込むか嘗めると同時に「息絶えた」。これは酢でなく催眠薬を使って

「遠く離れた」ところから見ている人々に茶番の死を演じたという事ではないか?

これは公開行事ではなく、ピラトとも通じていたアリマタヤのヨセフの私有地と思われるゲッセマネの園で行われた。

中世、アリマタヤのヨセフはイエスの血縁関係とされ、聖杯の管理人とされ、騎士ペルスヴァルはその直系の子孫とされた。

筋書 p.404

第3部 血筋・第13章 教会が禁じた秘密 p.406

熱心党 p.415

p.418 コンスタンティヌス帝はキリスト教を国教にしたわけではなく、太陽神ソル・インヴィクタス信仰を強要した。

この太陽神には敵となりうるあらゆる神々の特質を吸収し、ミトラ信仰とも調和していた。

それまでキリスト教はユダヤの伝統にそって土曜日を聖なる日としていたが、勅令に合わせて日曜日に変えた。

また、4世紀までイエスの誕生日は1月6日に祝われてきたが、太陽の誕生(復活)の祝祭日12月25日に変えた。

さらにミトラ教と同じく霊魂の不滅、最後の審判、死者の復活まであり、3つの宗教の区別は意図的にぼかされた。

p.418 イエスとともに処刑された2人はレスタイ(強盗:熱心党を指すローマ人の呼び方)と明記されている。

釈放されたバラバも同様である。現代の専門家によればユダ・イスカリオテはシカリ党(熱心党の別称)のユダに由来する。

「カナン人のシモン」も熱心党を表すアラム語を音訳したギリシャ語カナナイオスであり、ゼロテ(熱心)党のシモンとも言う。

また、福音書ではサドカイ派・パリサイ派と並ぶエッセネ派についての記述がないが、

これはイエスがローマの敵熱心党・エッセネ派だったとなればローマ帝国での布教に障るためと思われる。

クムランで発見された死海文書はエッセネ派のものと考えられる。

グノーシス派の著作 p.425

第3部 血筋・第14章 聖杯の王朝 p.431

p.432 マニ教は本質的にはグノーシス的キリスト教に初期ゾロアスター教とミトラ教の伝統を混ぜ合わせたもので、

マニは救い主・使徒・啓蒙者・主・死者を起こすもの・水先案内人・舵を取る者と呼ばれたが、最後の二つはシオン団総長の正式呼称「船頭」と同じ意味である。

マニはイエスを「寡婦の息子」と呼んだが、これはフリー・メイソンに引き継がれた。

マニは皮を剥がれて首を切られ、おそらく復活しないように切り刻まれた体がさらしものにされた。

しかし教えは勢いを増し、一時期はアウグスティヌスも信者だったほど。

最新の研究によればカタリ派はフランスに根付いてきたマニ教学派から派生したものとされ、アルビ十字軍は本質的にはマニ教に対する十字軍だった。

しかしローマ教会の弾圧にも関わらずマニ教という言葉は生き残った。

p.434 5世紀にメロヴィング家が王位に就いた時、キリスト教界のほとんどの司教は空位かアリウス派になっていた。

東ゴート族、西ゴート族、スウェーヴィー人、ランゴバルト族、アラン人、ヴァンダル人、ブルグント族はみなアリウス派だった。

セム系のベラという名前がダゴベルト2世とジギベルト4世にさかのぼる西ゴート族・メロヴィング家の家系に何度も登場する。

アリウス派、イスラム教、ナグハマディー文書はイエスは十字架刑で死んでないとしている。

ユダヤ教とメロヴィング家 p.435

セプティマニアの主権 p.438

p.438 ギョーム・ド・ジェローンは絶頂期にはスペイン北東部のピレネー地方とセプティマニアとして知られる南フランスを支配下に置いていた。

これらの地域にはユダヤ人が多く住んでいて、6〜7世紀にかけてアリウス派のゴート族の君主と緊密な関係を築いていた。

「ゴート族」と「ユダヤ人」<というより「ユダヤ教徒」だろうと思われる>という言葉は同じ意味として用いられたほどである。

ムーア人<北アフリカのイスラム教徒>がスペインに侵攻して来てナルボンヌを首都とした時、ナルボンヌ攻略に苦しんだ小ピピンは

ユダヤ人に自治を認めて取り込んだらしい。自治王は冒険小説ではアイメリーと言われるが、

現存する記録ではフランク人の貴族階級に受け入れられた時、自治王はティエリーないしテオドリックと名乗ったらしい。

これがギョーム・ド・ジェローンの父で、ピピンやバグダッドの首長には「ダビデ王の子孫」と認められていた。

アーサー・ズッカーマン教授によれば、テオドリックはバグダッド生まれで、バビロン捕囚以来、

バビロンに住み続けたユダヤ人の子孫の「補修民の長」らしい。

教授は「西洋の補修民の長」は東洋の補修民の長よりもはるかに純粋な血筋であると奇妙な事を述べている。

<どうしてこう説明のない「ほのめかし」が多いのだろう。ほいほい釣られて行き検証に至っていない作者は「お人よし」だ。>

p.443 ギョームのあだ名は(ユダヤ人に特徴的な)「鉤鼻」で、戦争の最中も安息日や仮庵の祭を守っていた。

<鉤鼻・鷲鼻は赤毛・巻き毛のユダヤ人ではなく黒髪・黒目のトルコ系偽ユダヤの特徴である!>

シャルルマーニュの子ルイに皇帝の戴冠をしたのはギョームで、その際ルイは、「ウィリアム<ギョームの英語名>王、

(・・・)私を育てたのはあなたの家系です。」と言ったと伝えられる。

ダビデの子孫 p.444

第3部 血筋・第15章 結論と未来の予兆 p.447

p.462 帝国主義、資本主義、共産主義、社会主義、西洋民主主義は失敗して来た。物質的でない精神的な祭司王が求められている。

<というが、それならばハプスブルグ家は最も相応しくない家系である!>

補遺 プリウレ・ド・シオン団の総長 p.463

p.464 エドアール・ド・バールは5歳で総長になり6歳で参戦して捕虜になったという・・・。

p.482 シャルル・ノディエは前任者たちと異なり貴族の家系でない上、「プリウレ文書」に現われる家系とも関係ない。

ノディエの父はフリー・メイソンの第三階級「親方」で、ブザンソンの法務官で、ジャコバイト派に属し、革命が起きるとブザンソン市長・革命裁判所の議長に就任。

ノディエは初め革命に共感していたがすぐに反対にまわり、ナポレオンに対しても同様だった。

p.484 ヴィクトール・ユゴーの家系はロレーヌの出で、たいそうな貴族の末裔らしい。

ユゴーの母の愛人ヴィクトール・ラオリーは反ナポレオン結社のメンバーで、ユゴーの名付け親・家庭教師だった。

17歳の時にノディエの熱心な弟子になった。ゴシック建築の博学な知識はノディエから手に入れた。

1819年、ユゴー兄弟はノディエと共に出版社を設立したが、刊行していた雑誌はノディエの方針に沿ったもの。

1822年、サン・シュルピス教会で結婚式。

1825年、ノディエと共にシャルル10世の戴冠式に出席。

秘儀思想、グノーシス思想、カバラ思想、錬金術思想に深く傾倒、

三位一体の教義に反抗、イエスを人として見ていた。

エリファス・レヴィやモーリス・バレスらとともにいわゆる薔薇十字団にも関係していたらしい。<本文では「らしい」はついていなかったが。>

「市民王」ルイ=フィリップの親友だったが、王妃はマクシミリアン・ド・ロレーヌ(マリア・テレジアの子マクシミリアン・フォン・ハプスブルグ)の姪にあたる。

<というが、オープールやアルマン・ドープール侯爵は市民王に反対していたようであり、シオン団の方針が矛盾しているようである。>

p.485 クロード・ドビュッシー貴族階級や政治家とのつながりは異様なほど何も現われない。

ヴェルレーヌを通じてユゴーと知り合ったらしい。ユゴー、マラルメ、メーテルリンクの劇や詩に曲を付けている。

象徴派のサークルで知り合った若い聖職者のエミール・オッフェやエマ・カルヴェを通じてベランジェ・ソニエールと知り合い、

マラルメの火曜夜会「ソワーレ」に加わっていた他、もっと秘儀思想の傾向の強いサークルにも加わっていた。

結果として、「フランスのオカルト復興」に登場するほとんどの著名人とつきあっていた事になる。

p.486 ジャン・コクトーは総長に最も相応しくない人物。シオン団に加わっていた有力な証拠は<おそらく偽造の>定款の署名。

あとがき p.488

1996年版のあとがき p.490

p.491 プランタールによると、ノディエが召集した1825年5月2日のブロワでの小総会でユゴーが入団に勧誘された。

ユゴーは1829年6月の総会でネルヴァルとぺトラス・ボレルに推薦されたゴーティエの入団を主催した。

1844年7月22日のサン・マデリーヌの小総会でユゴーは総長に立候補。

1年後、ユゴーをスキャンダルに巻き込んで総長から降ろそうとする動きがあった。

騒動が一段落した時、陰謀の首謀者と見られたゴーティエはパリからアルジェリアに旅立った。

p.500 ジャック・ルイ・ダヴィドの生徒モーリス・クエイは若い頃のシャルル・ノディエと親友で、ノディエもダヴィドのアトリエのすぐ上の階で定期的に会合を開いていた。

p.500 アルマン・ドープール侯爵は1814年にはナポレオン軍から身を引いて、今度は復古したブルボン王に仕えて最終的に将軍と参謀局の指揮官になった。

晩年、彼はルイ=フィリップの政府を拒み、この地位から退いている。

p.502 オープールはルイ=フィリップの選出に抗議して参謀局の指揮官を辞任していた。

p.505 ドビュッシーは芸術に対する深い専心から考えれば、大きな国際的影響力を持つ秘密結社を率いたとは考えられない。

p.507 『神殿とロッジ』に書いたように、モンゴメリー家が、後のフリー・メイソンの発生と連合に特別の役割を果たした事が明らかになった。

p.508 ある人物が、百合紋章の修道会という新世代の騎士団についての詳細な資料を提供してくれた。

これは1439年に創設され、その創設メンバーは、ルネ・ダンジュー、コジモ・デ・メディチ、

さらに当時大陸側で戦っていた多数のスコットランド人でモンゴメリー家の一員である。

この騎士団は1478年に教皇シクトゥス4世に抑圧されたらしく、状況が変わるまで活動を控えていた。

1556年に再浮上した時、F・フォン・ハプスブルグ、ルイ・ド・ゴンザーガ、ウィリアム・ド・ゴンザーガ、

ロバート・シートン、ジェームズ・ハミルトンが名を連ねていた。

モンゴメリー家だけでなくハミルトン家もシートン家もフリー・メイソンの発祥に関わるスコットランド貴族と複雑に絡み合っている。

百合紋章騎士団の一番の目的は、表向きは現在のセルビアにいたトルコ人に対抗する事で、

これが現在のボスニア国旗に百合紋章が残る理由とされている。

この騎士団は16〜17世紀のフランスの政治に関わるようになった。

騎士団の総長リストにはフェランテ・ド・ゴンザーガ、チャールズ・ラドクリフ、マクシミリアン・フォン・ハプスブルグが名を連ねている。

<ルイ=ナポレオンも加わっているが、これはユゴーが総長とされるシオン団と方針が正反対であると言っているようなものである。>

この騎士団については、ヒュー・モンゴメリー博士とグラディミール・ポポヴィッチの出版予定の本で取り上げられるだろう。

訳者あとがき p.516

p.518 本書は中世にさかのぼる欧米思想の副読本と言えるだけでなく、これによって欧米の人々の文化的な意識の根底を垣間見ることができる。

<私(コミュニティの管理人クール)の感想です。

全体的に言って、著者3人が何をもってシオン団的と決め付けるのか、定義がちょっと強引過ぎると感じます。

シャルル・ノディエ、ヴィクトール・ユゴーらが神秘思想に傾倒していた、

ローマ・カトリックの正統と同じ思想ではなかったというだけで、

プリウレ・ド・シオン団的と決め付けている・・・

しかし著者3人によればシオン団の目的はメロヴィング朝の血筋をイエスの血筋と信じて支える事であって、

これは非カトリック的な神秘思想とは関係ありません。

私に言わせれば、誰でも深く真実を追求する性質なら非カトリック的な神秘思想になるはずです。

では、そういう人が皆、メロヴィングの血を崇拝するか?と言えば、そうは思えません。

むしろ正反対の人が半数をこえるのではないでしょうか。

同様に、聖書の論理的・科学的な追求に関する情報は役に立ちそうですが、

どうしてローマ・カトリックの捏造した「正統」を否定するのが

単なる知識を独占している以外に取り柄がない、普通の王族程度の倫理しか持たない他民族の王族の血筋を正統とするおかしな主張につながるのか・・・。

そもそも聖母マリアの処女懐胎などを非科学的として退けておきながら、どうしてメロヴィング家の非科学的な魔力の血筋などを正統としなけらばならないのか。

ハプスブルグ家などが、君臨すれども統治しない優れた祭祀王だなどと、どうして言えるのか。奇怪な結論です。

著者は、神秘思想は皆、単なる情報であって元は同じ秘密結社からしか出ていない、とでも決め付けているかのようですが

秘密結社からの情報としてではなく自らの探求によって、あるいは単に目の前の世界をありのままに見る事によって

あるいはカトリックと共通の聖典を読んでいるだけで到達し得るものではないかと思います。

現に、著者たちは、異説の方が論理的・科学的にあり得る説だと認めているわけです。

著者はもともと神秘思想への造詣がないので、プランタール一派の捏造を「捏造ならものすごい」と考えるわけですが

彼ら素人の常識からしてもおかしな部分はあるわけです。

それでも著者たちは、自分たちの偏見が覆された事もあるがために、プランタール一派の知識に圧倒され、もっともらしく感じるがために引きずられている感があります。

素人がマニアックなプランタール一派の知識を全否定せずに検討し、ここまで書き上げたという事は評価できます。

大いに評価できますが、結論は否定しておきたいと思います。>

|

|

|

|

|

|

|

|

ヴィクトール・ユゴーVictorHugo 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-