гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ72件

жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ

й•·е°ҫж”ҝжҷҜ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 25дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

в– е®Өз”әжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә幕еәңгҒҢеҘҪгҒҚв–

гҒ®ж–°ж”ҝгҒӢгӮүйӣўи„ұгҒ—гҖҒи¶іеҲ©е°Ҡж°ҸгҒҢ幕еәңгӮ’й–ӢгҒҸ гҖҖв—ҸеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈзӘҒе…Ҙ гҖҖв—ҸеҢ—жңқпјҲи¶іеҲ©е®¶гҒ®е°Ҷи»ҚжҙҫпјүгҖҒеҚ—жңқпјҲеҫҢйҶҚйҶҗеӨ©зҡҮжҙҫпјүгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгӮӢ гҖҖв—Ҹпј“д»Је°Ҷи»ҚгҖҒи¶іеҲ©зҫ©жәҖгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒзөұеҗҲ

- 42дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёӯжқЎи—ӨиіҮ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 11дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҚғеқӮжҷҜиҰӘ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 10дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

з«№дҝЈж…¶з¶ұ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

ж№Ҝеі¶еӨ©жәҖе®®пјҲж№Ҝеі¶еӨ©зҘһпјү

еӨ©зҡҮгҒ®еӢ…е‘ҪгҒ«гӮҲгӮҠеӨ©д№ӢжүӢеҠӣйӣ„е‘ҪгӮ’зҘҖгӮӢзҘһзӨҫгҒЁгҒ—гҒҰеүөе»әгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®жӯЈе№і10е№ҙпјҲ1355пјүдҪҸж°‘гҒ®и«ӢйЎҳгҒ«гӮҲгӮҠиҸ…еҺҹйҒ“зңҹгӮ’еӢ§и«ӢгҒ—гҒҰеҗҲзҘҖгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰжӯЈејҸгҒӘеүөе»әгҒЁгҒҷгӮӢиӘ¬гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ еҫіе·қ

- 138дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҲҰеӣҪеҸІз ”究е®Ө

жҲҰеӣҪжҷӮд»Јгғ»жҲҰеӣҪеӨ§еҗҚгғ»жҲҰеӣҪжӯҰе°ҶгҒ«иҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢж–№гҖҒгӮҲгҒҶгҒ“гҒқпјҒ е№іе®үжҷӮд»Јй ғгҒӢгӮүгҖҒйҷўж”ҝжҷӮд»ЈгҖҒжәҗе№іжҷӮд»ЈгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҖҒжҲҰеӣҪ

- 521дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зӣҙжұҹжҷҜз¶ұ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 30дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е®ҮдҪҗзҫҺе®ҡжәҖ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 54дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

йҰ¬й№ҝгҒҢе«ҢгҒ„

гғ»дёү) еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®еӨӘе№іиЁҳгҒ§гҒ®гҖҢйҰ¬й№ҝиҖ…пјҲгғҗгӮ«гғҺгғўгғҺпјүгҖҚгҒ®дҪҝз”ЁгҒҢеҲқеҮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ еҲқжңҹгҒ®й ғгҒ§гҒ®гҖҢйҰ¬й№ҝиҖ…гҖҚгҒҜж–ҮжҳҺжң¬зҜҖз”ЁйӣҶгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒҠгӮҠгҖҢзӢји—ү

- 1129дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

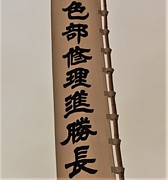

иүІйғЁеӢқй•·

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 19дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еұұеҗүиұҠе®Ҳ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 7дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жң¬еә„з№Ғй•·

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 35дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жқҫжң¬жҷҜз№Ғ

----------------------------------------------------------------- гҖҗжӨңзҙўгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҖ‘ жӯҙеҸІгҖҒж—Ҙжң¬еҸІгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒдёӯдё–гҖҒиҝ‘дё–гҖҒжҲҰдәүгҖҒжҲҰеҸІгҖҒжҲҰдәүеҸІгҖҒжҲҰиЁҳгҖҒжӯҰеЈ«гҖҒжӯҰ家гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸгҖҒжәҗж°ҸгҖҒе№іж°ҸгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”ә

- 5дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§и”өжңқиҮЈеҺҹз”°дёҖж—Ҹ

еҫҢгҒҜжҖЎеңҹеә„гҒ®ең°гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ е…ғеҜҮгҒ®йҡӣгҒҜзЁ®з…§гғ»зЁ®жҲҝе…„ејҹгҒҢеҘ®жҲҰгҖӮ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜи¶іеҲ©зӣҙзҫ©и»ҚгҒ«еҠ гӮҸгӮҠеҗ„ең°гҒ«и»ўжҲҰгҖӮ еҫҒиҘҝеәңгҒ®е…ЁзӣӣжңҹгҒ«гҒҜиҸҠжұ ж°ҸгҒ®зёҒжҲҡгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ дёҖжҷӮ

- 104дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е®ҚзІҹеёӮ

еӨ§зҘһгҖҚгҒ®жң¬жӢ ең°гҒ§гҒӮгӮӢжӯҙеҸІгҒЁдјқиӘ¬гҒ®гҒөгӮӢгҒ•гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҸӨд»ЈгҒӢгӮүгҒ®йҒәи·ЎгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒӢгӮүжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®еҸІи·ЎгӮ„дјқзөұзҡ„гҒӘзҘӯгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒзҘһи©ұгғ»дјқиӘ¬

- 1013дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§жІігғүгғ©гғһеҢ–еёҢжңӣ

еҝ—дҝқгҖҒ з·’еҪўжӢігҖҒ зүҮеІЎеӯқеӨ« и¶іеҲ©е°Ҡж°ҸгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒеҲқгӮҒгҒҰжң¬ж јзҡ„гҒ«йҺҢеҖү幕еәңгҒ®ж»…дәЎгӮ„еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгӮ’жҳ еғҸеҢ–гҒ—гҒҹдҪңе“ҒгҖӮ 30 дҝЎй•· KING OF

- 265дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жқ‘дёҠж°ҙи»ҚгҒ®жң«иЈ”гҒҹгҒЎ

гӮ’её°гӮҢгҒ°жө·иіҠиЎҶгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ зҖ¬жҲёеҶ…ж°ҙи»Қжқ‘дёҠж°ҸгҒ®е§ӢзҘ–гҒҜжқ‘дёҠе®ҡеӣҪгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҖҒе®ҡеӣҪгҒӢгӮүеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹзҫ©ејҳгҒҫгҒ§гӮ’гҖҢеүҚгҒ®жқ‘дёҠж°ҙи»ҚгҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒзҫ©ејҳгҒ®гҒӮгҒЁгҒ®д»ЈгҒӢгӮүгҖҢеҫҢгҒ®жқ‘дёҠж°ҙи»ҚгҖҚгҒЁз§°

- 519дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

ж—Ҙжң¬еҲҖеҘҪгҒҚпјҒ

йҷҗгӮҠгҒЁиҰӢгӮӢгҒ®гҒҢгҒ»гҒје®ҡиӘ¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨ§иҲ¬иӢҘй•·е…үгҒҜгҖҒгҖҢй•·е…үгҖҚдәҢеӯ—йҠҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҺҢеҖүжҷӮд»ЈвҲ’еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®еӨӘеҲҖгҒҜгҖҒеҫҢдё–гҒ«еҜёжі•гӮ’зё®гӮҒгҒҹгӮӮгҒ®пјҲеҲҖеүЈз”ЁиӘһгҒ§зЈЁдёҠпјҲгҒҷгӮҠгҒӮгҒ’пјүгҒЁгҒ„гҒҶпјүгҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гҒ® еӨӘеҲҖгҒҜеҲ¶дҪңеҪ“еҲқгҒ®е§ҝгӮ’гӮҲгҒҸж®ӢгҒ—гҖҒй«ҳдҪҺгҒ®е·®гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸиҸҜгӮ„гҒӢгҒӘеҲғж–ҮгҒҢзү№иүІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гғ»еӮҷеүҚй•·иҲ№е…је…үгғ»гғ»гғ»еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®еӮҷеүҚеӣҪгҒ®еҲҖе·ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҸӨеҲҖ

- 610дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

иҸҠжұ дёҖж—Ҹ

жӯҰж”ҝгҖҒиҸҠжұ жӯҰжңқгҖҒз«№еҙҺеӯЈй•·гҖҒеҢ—жқЎжҷӮе®—гҖҒжІійҮҺйҖҡжңүгҖҒе°‘ејҗжҷҜиіҮгҖҒе°‘ејҗй је°ҡгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒи’ҷеҸӨиҘІжқҘгҖҒе…ғеҜҮгҖҒгғўгғігӮҙгғ«гҖҒгғ•гғ“гғ©гӮӨгҖҒе…ғжңқгҖҒй«ҳйә—гҖҒеҫҒиҘҝеәңгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—жңқ

- 176дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зҘһд»Ҹзҝ’еҗҲ

гӮ’иӮҜе®ҡгҒҷгӮӢжң¬иҰҡжҖқжғігӮ’жҢҒгҒӨеӨ©еҸ°е®—гҒ®ж•ҷзҫ©гӮ’жөҒз”ЁгҒ—гҖҒзҘһйҒ“гҒ®зҗҶи«–еҢ–гҒҢи©ҰгҒҝгӮүгӮҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«з©әжө·гҒ«еҢ–иЁ—гҒ—гҒҹж•°зЁ®йЎһгҒ®зҗҶи«–жӣёгӮӮеҶҚз·ЁгҒ•гӮҢгҖҒжёЎдјҡиЎҢеҝ гғ»е®¶иЎҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҢдҪ“зі»гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖӮеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Ј

- 145дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

з«Ӣе·қжөҒзңҹиЁҖе®—

з«Ӣе·қжөҒпјҲгҒҹгҒЎгҒӢгӮҸгӮҠгӮ…гҒҶпјүгҒЁгҒҜгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«д»ҒеҜӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй–ӢгҒӢгӮҢгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«ж–ҮиҰігҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨ§жҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢеҜҶж•ҷгҒ®дёҖжҙҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ зңҹиЁҖ жөҒгҒҜйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«еҜҶж•ҷеғ§гҒ§гҒӮгӮӢд»ҒеҜӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй–ӢгҒӢгӮҢгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«еҚ—жңқпјҲеҗүйҮҺжңқе»·пјүгҒ®иӯ·жҢҒеғ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж–ҮеҜӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨ§жҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеҚ—жңқ第1д»ЈгҒ®еӨ©зҡҮгҒ§гҒӮгӮӢеҫҢйҶҚйҶҗеӨ©зҡҮгҒ®иӮ–еғҸз”»гҒ«гҒҜгҖҒйҮ‘еүӣ

- 185дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жқҫе°ҫеҜәпјҲеӨ§йҳӘеәңе’ҢжіүеёӮпјү

гҒ«иЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜжәҗй јжңқгҒҢзҘҲзҘ·жүҖгҒЁгҒ—гҒҰдҝқиӯ·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ жқҫе°ҫеҜәгҒ®жңҖзӣӣжңҹгҒҜгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒӢгӮүе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҜәй ҳ7000зҹігҖҒеҜәеқҠ308еҗҚгҖҒеғ§е…ө

- 9дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

д»Өе’Ң

е№ҙгҒ«гҖҢеӨ§еҢ–гҖҚгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢжңҖеҲқгҖӮ7дё–зҙҖй ғгҒ«гҒҜе…ғеҸ·гҒ®з©әзҷҪжңҹй–“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜз•°гҒӘгӮӢе…ғеҸ·гҒҢдёҰз«ӢгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§1374е№ҙгҒ®

- 21дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҸёйҰ¬е…үгҖҖгҖҺ иіҮжІ»йҖҡй‘‘ гҖҸ

гҒҜеҸёйҰ¬е…үгҒ®ејҹеӯҗиҢғзҘ–зҰ№гҒҢжӢ…еҪ“гҒ—гҖҒжңҖгӮӮйӣЈй–ўгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒҜеҪ“жҷӮгҒ®еҸІеӯҰз ”з©¶гҒ®з¬¬дёҖдәәиҖ…еҠүжҒ•гҒҢжӢ…еҪ“гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҪ“жҷӮгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжңҖгӮӮе„ӘгӮҢгҒҹжӯҙеҸІз·ЁзәӮгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒӘгҒҠ

- 11дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҢ—з• йЎ•е®¶гҒ•гҒҫгҒҢеҘҪгҒҚпјҒ

еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«зҸҫгӮҢгҒҹеӯӨй«ҳгҒ®еӨ©жүҚзҫҺе°‘е№ҙ еҫ“дәҢдҪҚжЁ©дёӯзҙҚиЁҖйҺ®е®ҲеӨ§е°Ҷи»ҚжәҗйҷёеҘҘеӨ§д»Ӣ顕家гҒ•гҒҫгҒ®гғ•гӮЎгғігӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ§гҒҷгҖӮ иҳӯйҷөзҺӢгҒ®иҲһгҖҒеҘҘе·һ

- 218дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е…«е№ЎеӨӘйғҺзҫ©е®¶гҒЁжІіеҶ…жәҗж°Ҹ

жәҗж°ҸгҒҜжё…е’Ңжәҗж°ҸгҒ®жӯҰ家主жөҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®еӯҗеӯ«гҒҜеӨҡгҒ„гҖӮжәҗе№іеҗҲжҲҰгҒ«зҷ»е ҙгҒҷгӮӢжәҗзҫ©д»ІпјҲжңЁжӣҪзҫ©д»ІпјүгӮ„з”Іж–җжәҗж°ҸгҖҒеёёйҷёжәҗж°ҸгӮӮжІіеҶ…жәҗж°ҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹж–°з”°ж°ҸгӮ„и¶іеҲ©ж°ҸгӮӮгҖҒжәҗзҫ©йҮҚпјҲж–°з”°

- 89дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еІҗйҳңзңҢиҘҝйғЁгҒёйҰ–йғҪж©ҹиғҪ移転

еҺҹгҒ®еҗҲжҲҰгӮ„еЈ¬з”ігҒ®д№ұгӮ„жүҝд№…гҒ®д№ұгҒ«иҲҲе‘ігҒҢгҒӮгӮӢж–№гҖӮ гғ»еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®еңҹеІҗй јеә·гӮ„гҖҒеҝңд»ҒгҒ®д№ұгҒ®ж–Һи—ӨеҰҷжӨҝгӮүгҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒӘгҒ•гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢж–№гҖӮ гғ»йәәйЎһе…ЁиҲ¬гҒҢеҘҪгҒҚгҒӘж–№гҖӮ гғ»гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒҢеҘҪгҒҚгҒӘж–№гҖӮ гғ»жө·з„Ў

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зӯ‘еҫҢжҹіе·қгғ»и’Іжұ зү©иӘһ

е®®ж°Ҹпјү гҖҺдёӢйҮҺе®ҮйғҪе®®жӯЈзөұзі»еӣігҖҸгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Јжң«жңҹгҒ«гҖҒи—ӨеҺҹж°ҸеҢ—家гҒ®и—ӨеҺҹйҒ“е…јпјҲи—ӨеҺҹйҒ“й•·гҒ®е…„пјүгҒ®жөҒгӮҢгӮ’жұІгӮҖе®ҮйғҪе®®ж°ҸгҒ®дёҖж—ҸгҒ§гҖҒиӮҘеҫҢ

- 50дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

йҡ·жӣё

еӣһгҒ—гҒӢиӘҚгӮҒгҒӘгҒ„гғ«гғјгғ«гҒҢзўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҖңе”җжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢйҡ·жӣёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз”ЁиӘһгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ®жҘ·жӣёгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҹгҖӮ з§ҰгҖңжјўжҷӮд»ЈгҒ®йҡ·жӣёгҒҜгҖҒеҺҹеҲқ

- 176дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

иүҜеҝҚгҒ®иһҚйҖҡеҝөд»ҸгҒЁжө„еңҹж•ҷд»Ҹж•ҷ

гҒ®жё…еҮүеҜәгӮ„еЈ¬з”ҹеҜәгҒӘгҒ©гҒ§иһҚйҖҡеҝөд»ҸгҒҢзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеЈ¬з”ҹеҜәгӮ„жё…еҮүеҜәгҖҒеҚғжң¬й–»йӯ”е ӮгҖҒзҘһжіүиӢ‘гҒ«гҒҜиһҚйҖҡеҝөд»ҸгҒ®дёӯиҲҲиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢеҶҶиҰҡдёҠдәәгҒ«гӮҲгӮӢеӨ§еҝөд»ҸзӢӮиЁҖгҒҢдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Ј

- 55дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҲҰеӣҪBASARAгҖҖгӮігғ¬гӮҜгӮ·гғ§гғі

зҫ…пјүгҖҚпјҲгҒ°гҒ•гӮүпјүгҒ®ж„ҸгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дёӯдё–гҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®зӨҫдјҡйўЁжҪ®гӮ„ж–ҮеҢ–зҡ„жөҒиЎҢгӮ’гҒӮгӮүгӮҸгҒҷиЁҖи‘үгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«еҪ“жҷӮгҒ®жөҒиЎҢиӘһгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹгҖӮе©ҶеЁ‘

- 18дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§еЎ”е®®иӯ·иүҜиҰӘзҺӢ

гӮҸгӮүгҒҡгҒӘз®ЎзҗҶдәәгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҡҶж§ҳгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮгҒ“гҒЎгӮүгҒ®гӮігғҹгғҘгӮ’е®ңгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„иҮҙгҒ—гҒҫгҒҷ гҖҗеӨ§еЎ”е®®иӯ·иүҜиҰӘзҺӢгҖ‘жі•еҗҚпјҸе°ҠйӣІжі•иҰӘзҺӢгҖҖпј‘пј“пјҗпјҳпјҹгҖңпј‘пј“пј“пј• йҺҢеҖүжҷӮд»Јжң«гҖңеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Ј гӮ’з”ҹгҒҚжҖҘгҒҗгӮҲгҒҶгҒ«пј’пјҳе№ҙгҒ§й§ҶгҒ‘жҠңгҒ‘гҒҹеҫҢйҶҚйҶҗеӨ©зҡҮ第3зҡҮеӯҗгҖҢеӨ§еЎ”е®®иӯ·иүҜиҰӘзҺӢгҖҚгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ§гҒҷгҖӮеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгӮ„гҖҢеӨӘе№іиЁҳгҖҚгҒӘгҒ©

- 385дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гӮ№гғқгғғгғҲгғ©гӮӨгғҲ

/view_bbs.pl?id=9431117&comm_id=1205681 еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®дәәзү©гҒҜ http://mixi.jp/view_bbs.pl &comm_id=1205681 ж—Ҙжң¬еҸІгҖҒйЈӣйіҘжҷӮд»ЈгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҖҒжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҖҒе®үеңҹжЎғеұұжҷӮд»ЈгҖҒ жұҹжҲё

- 44дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зӮәгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгӮүжӯҰе°ҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҖӮ

гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гӮ„гғјгҒЈгҒҷпјҒ вҖ»гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гғҲгғғгғ—еҶҷзңҹгҒҜеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Јд№қе·һжңҖеј·гҒ®жӯҰе°ҶгҒ гҒЈгҒҹиҸҠжұ жӯҰе…үе…¬гҒ®йЁҺйҰ¬еғҸгҒ§гҒҷгҖӮеҫҒиҘҝеәңпјҒзҶұгҒ„пјҒпјҒ пјңжӨңзҙўпҪ·пҪ°пҫңпҪ°пҫ„пҫһпјһ в– дҪңе“Ғ гҖҺжӯҰзҺӢ

- 723дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

йҺҢеҖүгғ»еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«жғігҒ„гӮ’йҰігҒӣгҒҰ

еҘҪгҒҚгҒ®ж–№гӮӮдёҖе ӮгҒ«дјҡгҒ—гҒҰгҖҒзҡҶгҒ§иӘһгҒЈгҒҰгҖҒи©ұгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®жӯҰеЈ«гҒ®дё–гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢдё–гҒ®жңҖеҲқгҒ®й ғгҒ«жғігҒ„гӮ’йҰігҒӣгҒҰжҘҪгҒ—гҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ дҫҝе®ңдёҠгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҷӮд»Ј

- 216дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

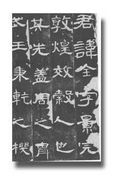

йі©ж‘©зҫ…д»Җ

гӮүгҒҳгӮ…гҒҶгҖ‘ гҖҖиҘҝжҡҰ350й ғгҖң409е№ҙгҖӮгҖҢзҫ…д»ҖгҖҚгҒЁгӮӮз•Ҙз§°гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮдёӯеӣҪгҒ®еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ«д»Ҹж•ҷзөҢе…ёгӮ’иЁігҒ—гҒҹеғ§гҖӮгӮӨгғігғүгҒ®иІҙж—ҸгҒ®иЎҖгӮ’еј•гҒҸзҲ¶гҒЁгҖҒдәҖиҢІ(гӮӯгӮё)еӣҪгҒ®

- 90дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӣҪдәәпјҲеңЁең°й ҳдё»пјү

гҒҜе№іе®үжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ®йғЎеҸёгӮ„иҚҳе®ҳгҒӘгҒ©гҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®ең°й ӯиҒ·гҒ®жӯҰеЈ«гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮең°й ӯиҒ·гҒ®жӯҰеЈ«гҒҢеңЁең°гҒ«еңҹзқҖгҒ—гҖҒеңЁең°й ҳдё»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӣҪдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°ж”Ҝй…ҚеұӨгҒ«еҸҚжҠ—гҒҷгӮӢж„Ҹе‘ігҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгҒҹгҖҢжӮӘе…ҡгҖҚеҮәиҮӘ гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜиҫІж°‘дёҠеұӨйғЁгҒӢгӮүгҒӘгӮӢең°дҫҚгӮ’家иҮЈеҢ–гҒ—гҒҰеј·еҠӣгҒӘи»ҚдәӢеҠӣгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒд»–гҒ®еӣҪдәәгҒЁгҒ®йҖЈжҗәпјҲдёҖжҸҶпјүгӮ’еӣігӮҠгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒӢгӮүе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иө·гҒҚгҒҹеӣҪдәәдёҖжҸҶпјҲеӣҪдәәй ҳдё»йҖЈеҗҲпјүгҒҜгҖҒгҒқгҒ®

- 14дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

и’Іжұ дёҖж—ҸгҒЁзӯ‘еҫҢжҲҰеӣҪеҸІ

жҷӮд»ЈгҒ®еөҜеіЁеӨ©зҡҮгҒ®еӯҗгҒ§еӨ§зҙҚиЁҖеҫ“дёҖдҪҚе·ҰеӨ§иҮЈгҒ®жәҗиһҚгҒ«гҒҜгҒҳгҒҫгӮӢеөҜеіЁжәҗж°ҸгҒ®жәҗжәҖжң«гҒ®еӯҗгҒ§йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«зӯ‘еҫҢеӣҪдёүжҪҙйғЎгҒ®ең°й ӯиҒ·гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹжәҗд№…зӣҙпјҲи’Іжұ д№…зӣҙпјүгҒ«гҒҜгҒҳгҒҫгӮӢгҖӮ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«и—ӨеҺҹж°ҸеҢ—家гҒ®и—ӨеҺҹйҒ“й•·гҒ®е…„гҒ®и—ӨеҺҹйҒ“е…јгҒ®жөҒгӮҢгӮ’жұІгӮҖе®ҮйғҪе®®ж°ҸгҒ®е®ҮйғҪе®®д№…жҶІпјҲи’Іжұ

- 34дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гӮёгғҘгғҸгӮӨгҒҠиІ·гҒ„зү©еӨ©еӣҪпјҒпјҒ

пјҲе…ғйјҺ6е№ҙпјүгҒ«з•ӘзҰәзңҢиЁӯзҪ®гҒ—гҖҒеҫҢжјўгҒҢж»…дәЎгҒҷгӮӢгҒЁе‘үгҒ«гӮҲгӮӢж”Ҝй…ҚгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒҜжқұжҷӢжҷӮд»ЈгҒҜжқұе®ҳйғЎгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜжқұиҺһзңҢгҖҒйҡӢд»Ј

- 476дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

иҳӯйҷөзҺӢ

гҒҰгӮҲгӮҠиҮӘиә«гҒ®е°ҸиӘ¬гҒӘгҒ©гҒ§еҗҚгӮ’жҢҷгҒ’гҒҰгҒ„гҒҹдәәж°—дҪң家гғ»з”°дёӯиҠіжЁ№ж°ҸгҒ®зӯҶгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ е°ҸиӘ¬гҖҢиҳӯйҷөзҺӢгҖҚгҒҢдё–гҒ«йҖҒгӮҠеҮәгҒ•гӮҢгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®гғЎгӮёгғЈгғјеҢ–гҒ«жңҹеҫ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢдәәзү©гҒ§гҒҷгҖӮ жӨңзҙўгғҜгғјгғү еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Ј

- 29дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҚ—еҢ—жңқ

еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®жҝҖеӢ•гҒЁгҒқгҒ®дёӯгҒ§гҒ®жӯҰеЈ«гғ»еӨ©зҡҮгғ»иІҙж—Ҹгғ»еғ§дҫ¶гҒӘгҒ©гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘдәәгҒ®еҝғгҒ®и‘ӣи—ӨгӮ„жҖқгҒ„гҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘеҗҲжҲҰгҒӘгҒ©еҚ—еҢ—жңқгӮ’гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚиҖғгҒҲгӮӢгӮігғҹгғӢгғҘгғҶгӮЈгҒ§гҒҷгҖӮ

- 184дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҒ°гҒ•гӮү

зҫ…гҖҚ гҒЁгӮӮжӣёгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰгҖҢгҒ°гҒ•гӮүгҖҚгҒ§гҖӮ гғ»еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®зӨҫдјҡйўЁжҪ®гҖҒж–ҮеҢ–зҡ„жөҒиЎҢгӮ’гҒӮгӮүгӮҸгҒҷиЁҖи‘үгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢгҒ°гҒ•гӮүгҖҚ гғ»гҖҢе©ҶжІҷ гӮӮиЁҖи‘үгҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮйҒ•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гғ»гҒ°гҒ•гӮү ж—Ҙжң¬гҒ®дёӯдё–гҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®зӨҫдјҡйўЁжҪ®гҖҒж–ҮеҢ–зҡ„жөҒиЎҢгӮ’гҒӮгӮүгӮҸгҒҷиЁҖи‘ү гҖҢжҙҫжүӢгҒӘгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘іпјһе©ҶеЁ‘зҫ… гғ»гҒӢгҒ¶гҒҚ е®Өз”ә

- 23дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дәҢжқЎжҙҫе’ҢжӯҢгҒЁеҸӨд»ҠдјқжҺҲ

жҙҫгҒЁдә¬жҘөжҙҫгҒҜдә’гҒ„гҒ«жҝҖгҒ—гҒҸеҜҫз«ӢгҒ—гҒҰеӢ…ж’°е’ҢжӯҢйӣҶгҒ®ж’°иҖ…гҒ®ең°дҪҚгӮ’дәүгҒ„гҖҒдәҢжқЎжҙҫгҒҜгҖҢзҺүи‘үе’ҢжӯҢйӣҶгҖҚгҖҢйўЁйӣ…е’ҢжӯҢйӣҶгҖҚгҖҢж–°з¶ҡеҸӨд»Ҡе’ҢжӯҢйӣҶгҖҚд»ҘеӨ–гҒ®еӢ…ж’°е’ҢжӯҢйӣҶгӮ’зӢ¬еҚ гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдәҢжқЎжҙҫгҒ®е®ҹжЁ©гҒҜеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Ј

- 7дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жәҗзҫ©зөҢпҫҒпҫқпҪ·пҫһпҪҪпҫҠпҫқеҗҢдёҖдәәзү©иӘ¬

гғігҒ®еүҚеҚҠз”ҹгҒҜгӮҲгҒҸеҲӨгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ гҒ“гҒ®е®Өз”әгҒ®еҲӨе®ҳгҒігҒ„гҒҚгҒҜгҖҒж—©гҒҸгӮӮеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒӢгӮүе®Өз”әжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢи»ҚиЁҳзү©иӘһгҖҺзҫ©зөҢиЁҳгҖҸгҒ«гҒӮгӮүгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж–°дә•

- 79дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

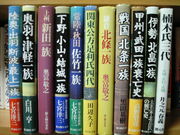

ж—Ҙжң¬е…ЁеӣҪйғ·еңҹеҸІгҒ®жң¬гӮ’иІ·гҒ„жјҒгӮӢж—…

гҒ®гҒҸгҒҢдёҖгҒӨгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹжҷӮд»ЈгҖңв—ӢзЁ—иІ«ж°ҸжҺўиЁӘгҖңзЁ—иІ«ж°Ҹе…«зҷҫе№ҙйЎ•еҪ°иЁҳеҝөиӘҢгҖңв—ӢжІЎиҗҪеҘҘе·һе’ҢиіҖдёҖж—Ҹв—ӢиұҠйҘ’е№ійҮҺгҖңжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҒ®еӨ§еҙҺдёҖж—ҸгҖңв—ӢеҘҘе·һжҺўйЎҢеӨ§еҙҺж°Ҹв—Ӣж“ҫд№ұгҒ®дёӯгҒ®и‘ӣиҘҝгғ»еӨ§еҙҺгҖңеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Ј

- 348дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҖҺ平家зү©иӘһгҖҸ

жүҝгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҖҒеҰӮдёҖгӮ’зҘ–гҒЁгҒҷгӮӢгҖҢдёҖж–№жөҒгҖҚгҒ®жҳҺзҹіиҰҡдёҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ пјҲеӨ§еӯҰгҒ®и¬ӣзҫ©гҒ§иҒҙгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҖҢдёҖж–№жөҒгҖҚгҒ®жөҒ гҖӮ гҖңгҖңгҖңзҫ©зөҢиЁҳпјҲгҒҺгҒ‘гҒ„гҒҚпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖңгҖңгҖң жәҗзҫ©зөҢгҒЁгҒқгҒ®дё»еҫ“жӯҰи”өеқҠејҒж…¶гӮүгӮ’дёӯеҝғгҒ«жӣёгҒ„гҒҹи»ҚиЁҳзү©иӘһгҖӮ еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒӢгӮүе®Өз”әжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ«жҲҗз«ӢгҖӮ д»Ҡж—Ҙ

- 1195дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

BiпҪ’th DayгҖҖ1979.8.1

еӨ©зҡҮгҖҒеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®еҢ—жңқеҲқд»ЈеӨ©зҡҮ 1377е№ҙпјҲеӨ©жҺҲ3е№ҙ6жңҲ27ж—Ҙпјү- еҫҢе°ҸжқҫеӨ©зҡҮгҖҒ第100д»ЈеӨ©зҡҮ 1761е№ҙпјҲе®қжҡҰ11е№ҙ7жңҲ1ж—Ҙпјү- й…’дә•

- 23дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жқұжҙӢеҸІз ”究е®Ө@mixi

гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпјү гҒҝгҒҚгӮғгҒЈгҒЎпјҲйӯҸжҷӢеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҖҒгҖҢгҖҺдёүеӣҪеҝ—жј”зҫ©гҖҸгҒ®жҲҗз«ӢгҒЁе…ғжң«жҳҺеҲқгҒ®жҲҰеҸІгҖҚпјү

- 210дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

й•·ж…¶еӨ©зҡҮ

жҷӮд»ЈгҒӢгӮүжұҹжҲёжҷӮд»Јгғ»жҳҺжІ»гҒ®еҚҠгҒ°гҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒй•·е№ҙгҒ®гҖҢи¬ҺгҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҳҺжІ»еӨ©зҡҮгҒҢеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒ®зҡҮзөұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҫҢйҶҚ

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гӮ«гғҶгӮҙгғӘ

- ең°еҹҹ

- еҗҢе№ҙд»Ј

- и¶Је‘і

- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’

- гӮІгғјгғ

- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ

- йҹіжҘҪ

- гӮ№гғқгғјгғ„

- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі

- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә

- гҒҠ笑гҒ„

- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„

- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ

- еӯҰж Ў

- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“

- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬

- жҳ з”»

- гӮўгғјгғҲ

- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶

- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ

- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ

- ж—…иЎҢ

- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ

- еҚ гҒ„

- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ

- гҒқгҒ®д»–

еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ