- 詳細 2014年3月24日 20:37更新

-

いわゆる日常言語学派の代表的人物であり、心身二元論を批判する「機械の中の幽霊(Ghost in the machine)」という表現が有名なギルバート・ライルについて語るコミュニティーです。

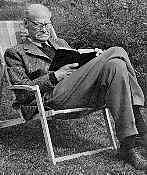

Gilbert ,Ryle

生年月日: 1900年8月19日 イギリス ブライトン

没年月日: 1976年10月6日, イギリス オックスフォード

主著: 『心の概念』

略歴:

ブライトン・カレッジで学んだ後、1919年にオックスフォード大学に入学。哲学や倫理学を学ぶ。1924年、クライスト・チャーチカレッジ講師。オックスフォード大学ウェインフリート記念講座哲学教授を1968年までつとめた。

ライルがやったこと,言ったこと:

1949年の著書『心の概念』において、ライルは西洋哲学の柱である心身二元論、いわゆるデカルト主義を批判した。ライルが指摘するのは、たとえば、以下のことである。心とは外部に開かれた技能の「隠れた」原理ではない。二元論に伴う、ある種の機械論が「機械のなかの幽霊」を要請する。

ライルによれば、小説家や歴史家やジャーナリストなら、人々の行動を見て、さまざまな動機や道徳的価値を判断してもよいし、それを「記述」することも可能である。しかし哲学者たちが、心とか魂と呼ばれる領域に、これとは別に説明をしようとすると「カテゴリー・ミステイク」という問題が起こる。

ライルは、Knowing how という観点から,認知主義理論に反論を加えた。認知主義においては行動の前提としてなんらかの認知システムがなければならない。しかしそれでは、認知システムの作動の前提に,また別のシステム必要で,それが作動しなければならなくなる。このような因果的説明では無限遡行に陥り、説明にならない。

ライルに学んだD・デネットも指摘しているように、近年の 身体化された認知(embodied cognition)、 言説と談話の心理学(discursive psychology)、状況に埋め込まれた認知(situated cognition)の理論といった心理学の潮流は、ライルの業績の強い影響下にある。

また、ライルは文化人類学にも大きな影響を与えている。C・ギアーツはライルの概念「分厚い記述」を人類学の目標であるとする。

さらに、ライルのいくつかの考え方は,エスノメソドロジー研究という社会学の流派に多大な影響を与えた。

他の邦訳書として以下のものがある。

坂本百大、宮下治子、服部裕幸訳『心の概念』みすず書房、1987年

野家啓一訳「系統的に誤解を招く諸表現」、『現代哲学基本論文集』2、勁草書房、1987年

坂本百大、井上治子、服部裕幸、信原幸弘訳『思考について』みすず書房、1987年

篠澤和久訳『ジレンマ--日常言語の哲学』勁草書房、1997年